先日お招きいただいた運転会で、友達が買ったばかりのKATO製オハ47を見せてくれました。

(運転会の模様は平機関区さんのブログでどうぞ)

以前から売られているスハ43の台車をTR23にしてサッシをアルミ色に塗っただけと思いきや、便所/洗面所サッシと客ドアのデザインも変更されているという念の入れようでした。

そして気付いてしまったのです、台車が従来のKATO製TR23とは違うことに・・・

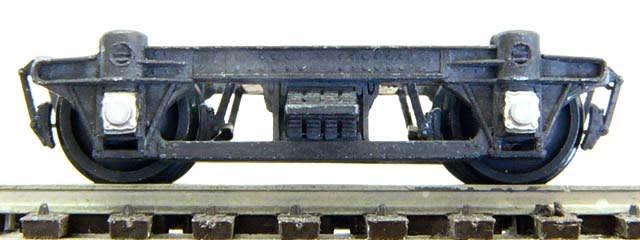

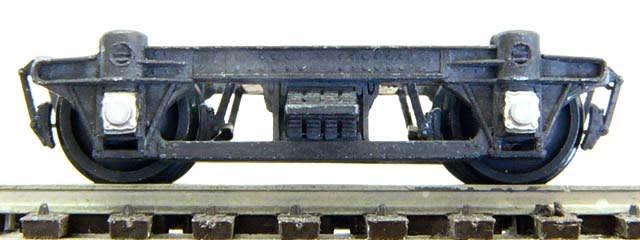

↓きわめて初期のスハ32系に使用されたタイプのTR23(コロ軸受化) オハ47-2266 水ミト

↓ごく一般的なTR23(コロ軸受化) マニ36-2037 北スミ

何処が違うかお判りでしょうか?

軸受け部分の鋳物と側梁(チャンネル状)の接続方法が異なるのです。

初期型のTR23は側梁が鋳物の表側から貼ってあるのに対し、一般的なTR23では裏から貼るように変更され、そのために軸バネを収める円筒形の台車中心寄りに水平のリブが付いています。

今回発売されたKATOのオハ47は、なんとこの初期型のTR23を履いていたのでした。

↓初期型TR23を履いたオハ47-2266 北オク→水ミトへ転属時

何でこんな古い台車を戦後製のオハ47が履いているのかというと、長い話になってしまいますので簡単に・・・

戦後三等寝台車の増備が急務になった時に、製造費を節約するために古い客車の台車と台枠を利用してオハネ17が大量に作られました。 その種として初期のスハ32も大量に使用されました。 本来はTR47を履くように設計されたオハネ17でしたが、電気暖房を装備した車輌の重量増加を防止するために、それらには軽いTR23を履かたのです。 その後冷房化してスハネ16に改造された際に、重いTR47を履いてもス級に納まる事から、スハ43と台車交換してTR23を履いたオハ47が登場しましたた。 それらの何両かには元スハ32(Wルーフ)が履いていた台車が回っていたわけです。 簡単ですみません・・・(詳しくはピクの43系特集とかご参照下さい)

で、何でこんなことでヲタっているのかというと、私達のモデルライフには欠かせない日光モデルさんのTR23が、長い間この初期型のTR23だったからなのです。 (最近リニューアルした同社TR23は一般的なデザインになりました、念のため・・・)

↓日光モデルの旧製品にエコーのコロ軸受けを取り付けたTR23

旧型客車末期の水戸のオハ35を再現するべくバラキットを盛んに組んでいた頃に、片っ端からメタルを入れてコロ軸受けに改造したものです。 (現在の日光モデルさんの製品にはメタルが取り付け済みです、念のため・・・)

さらに一般的なTR23を表現したくて、DT12のブレーキを切り取って、トップ画像のようにTR11/TR23用ブレーキセットを取り付けたりもしました。 ↓DT12を改造したTR23モドキ

しかし、それもこれも、日光モデルさんの新製品が出た今となっては昔語りとなりました。

オマケにKATOさんまでこんな台車を作ってくれるなんて!!

良い時代になったものです。(マジ?)笑

↓TR23Hの改造銘板 いただき物ですが、我が家の数少ない家宝の一つです。(笑

水戸客車区で廃車になり、いわき貨物(信)駅で解体された客車のものだそうです。

おそらくオハ47かオハフ46と思われます。

(運転会の模様は平機関区さんのブログでどうぞ)

以前から売られているスハ43の台車をTR23にしてサッシをアルミ色に塗っただけと思いきや、便所/洗面所サッシと客ドアのデザインも変更されているという念の入れようでした。

そして気付いてしまったのです、台車が従来のKATO製TR23とは違うことに・・・

↓きわめて初期のスハ32系に使用されたタイプのTR23(コロ軸受化) オハ47-2266 水ミト

↓ごく一般的なTR23(コロ軸受化) マニ36-2037 北スミ

何処が違うかお判りでしょうか?

軸受け部分の鋳物と側梁(チャンネル状)の接続方法が異なるのです。

初期型のTR23は側梁が鋳物の表側から貼ってあるのに対し、一般的なTR23では裏から貼るように変更され、そのために軸バネを収める円筒形の台車中心寄りに水平のリブが付いています。

今回発売されたKATOのオハ47は、なんとこの初期型のTR23を履いていたのでした。

↓初期型TR23を履いたオハ47-2266 北オク→水ミトへ転属時

何でこんな古い台車を戦後製のオハ47が履いているのかというと、長い話になってしまいますので簡単に・・・

戦後三等寝台車の増備が急務になった時に、製造費を節約するために古い客車の台車と台枠を利用してオハネ17が大量に作られました。 その種として初期のスハ32も大量に使用されました。 本来はTR47を履くように設計されたオハネ17でしたが、電気暖房を装備した車輌の重量増加を防止するために、それらには軽いTR23を履かたのです。 その後冷房化してスハネ16に改造された際に、重いTR47を履いてもス級に納まる事から、スハ43と台車交換してTR23を履いたオハ47が登場しましたた。 それらの何両かには元スハ32(Wルーフ)が履いていた台車が回っていたわけです。 簡単ですみません・・・(詳しくはピクの43系特集とかご参照下さい)

で、何でこんなことでヲタっているのかというと、私達のモデルライフには欠かせない日光モデルさんのTR23が、長い間この初期型のTR23だったからなのです。 (最近リニューアルした同社TR23は一般的なデザインになりました、念のため・・・)

↓日光モデルの旧製品にエコーのコロ軸受けを取り付けたTR23

旧型客車末期の水戸のオハ35を再現するべくバラキットを盛んに組んでいた頃に、片っ端からメタルを入れてコロ軸受けに改造したものです。 (現在の日光モデルさんの製品にはメタルが取り付け済みです、念のため・・・)

さらに一般的なTR23を表現したくて、DT12のブレーキを切り取って、トップ画像のようにTR11/TR23用ブレーキセットを取り付けたりもしました。 ↓DT12を改造したTR23モドキ

しかし、それもこれも、日光モデルさんの新製品が出た今となっては昔語りとなりました。

オマケにKATOさんまでこんな台車を作ってくれるなんて!!

良い時代になったものです。(マジ?)笑

↓TR23Hの改造銘板 いただき物ですが、我が家の数少ない家宝の一つです。(笑

水戸客車区で廃車になり、いわき貨物(信)駅で解体された客車のものだそうです。

おそらくオハ47かオハフ46と思われます。