午前中で平泉&一関を見終わった為に、一度行ってみたかった江刺と胆沢城跡へ行く事に。

平泉からはR4を北上する事に。

厳美渓から平泉経由で走って行くと、駐車場に入る車は大渋滞。

JR東北線の町から離れた高架下の駐車場まで、待ちの状態。

何とラッキーだったのか!と思いながら平泉を後にする。

前沢を通過し江刺を目指す。

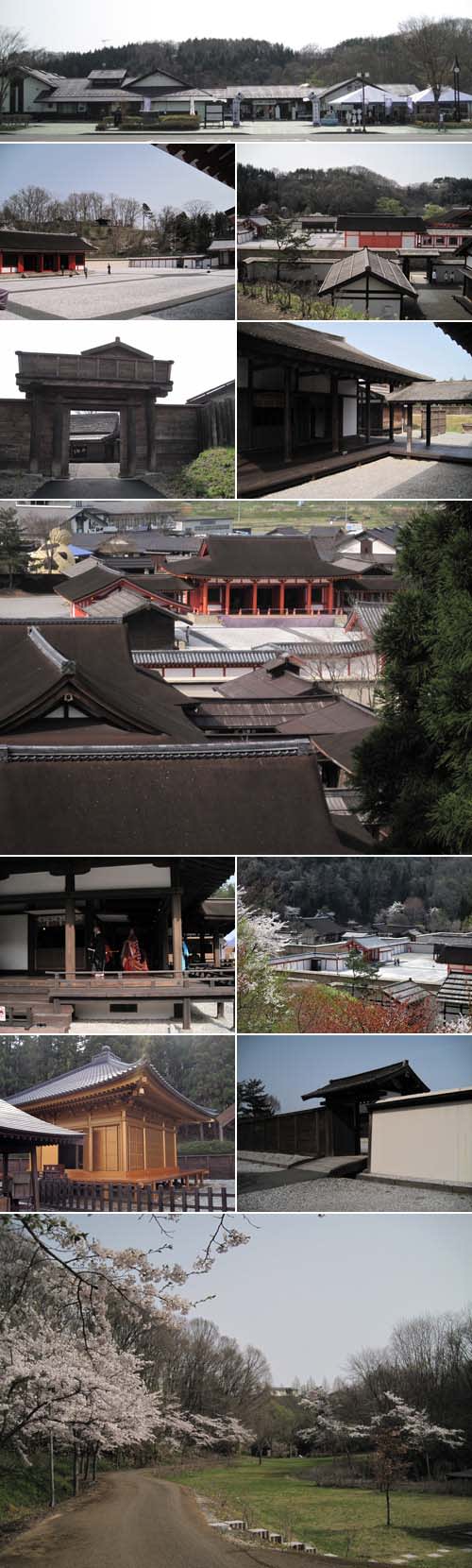

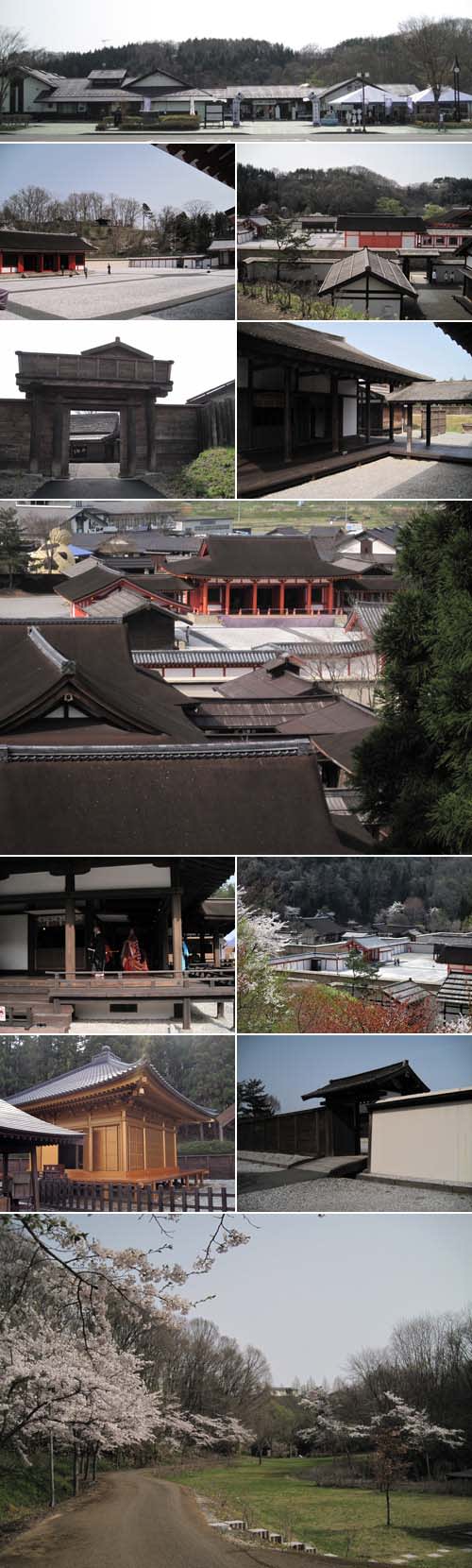

行き先はNHK大河ドラマ「炎立つ」以来のロケ地となっている、「江刺 ふじわらの里」である。

ロケセットが並ぶ中を歩ける感じで、今放映している「平清盛」も京都の街を凱旋して来るシーン等で使われているそうだ。

ここには模造された金色堂もあるが、意外にちゃっちくガッカリ感は否めない。(笑)

セットを見学していくと、藤原経清の館のシーンやらいろいろ光景が思い出される。

当時エキストラとして参加された年配の方の話も聞けて、期待以上に楽しめました。

そして最初の予定に入れてなかった、東北で一番行きたかった場所へ向かう。

現存しない城跡「胆沢城」である。

土塁等が復元されているだけ、カミさんはつまらないだろうな?と思っていたので、最初から何も無いよと言ってありました。

この胆沢城は、秋に行った多賀城からの前線基地であり、多賀城の後に鎮守府となった場所である。

鎮守府となる前、城ではなく柵として整備していた胆沢の地を明け渡した蝦夷の棟梁阿弖流為(あてるい)は坂上田村麻呂へ降伏したとされる。

広大な田圃の真ん中にある胆沢城跡は、やはり過去を連想させるモノは何も無く発掘調査後に作られた土塁跡等のみの寂しい所であった。

しかし、川越・姫路ナンバーに乗って来られた方が後からいらっしゃって、同じ様に胆沢のこの地を見られていたのが物凄く嬉しかったです。(カミさんは、私以外にもいた事に驚いていましたが!)

この日はこれでお終い。

水沢ICから東北道を南下し、仙台まで。。。久々の仙台。。。ではなく約20日ぶりの仙台宿泊でした。(笑)

阿弖流為に関しては、巣伏の戦いが有名である。

征東将軍:紀古佐美(きのこさみ)率いる1万に近い朝廷軍の中軍後軍4000に対して、わずか300で攻撃を仕掛け1200の友軍を使い朝廷軍に多大な損害を与えた戦いである。

この時の蝦夷軍数名に対し、朝廷軍の戦死者25人、矢にあたる者245人、川で溺死する者1036人、裸身で泳ぎ来る者1257人の損害と「日本紀略」に記載されている。

寡兵をもって大兵を破ること著しいもので、これほど鮮やかな例は日本古代史に類を見ない・・・と各方面の書物にも書かれている。

その後は10万の朝廷軍に対して3万で挑んで勝ったり、結局最後の戦いで征夷大将軍:坂上田村麻呂が出て来て降伏するまでは勝ち続けた蝦夷軍を率いたのは阿弖流為と軍師である母礼(もれ)であった。

坂上田村麻呂と違って、阿弖流為はその後の文献に名を残していず、歴史上まだまだ謎に満ちた存在である。

阿弖流為を簡単に読むには、高橋克彦氏の著書「火怨」を読むのが一番判り易いでしょうか!

読み応えありでお薦めです。

マニアックかも知れませんが、増々東北の歴史にのめり込みそうである。(笑)

平泉からはR4を北上する事に。

厳美渓から平泉経由で走って行くと、駐車場に入る車は大渋滞。

JR東北線の町から離れた高架下の駐車場まで、待ちの状態。

何とラッキーだったのか!と思いながら平泉を後にする。

前沢を通過し江刺を目指す。

行き先はNHK大河ドラマ「炎立つ」以来のロケ地となっている、「江刺 ふじわらの里」である。

ロケセットが並ぶ中を歩ける感じで、今放映している「平清盛」も京都の街を凱旋して来るシーン等で使われているそうだ。

ここには模造された金色堂もあるが、意外にちゃっちくガッカリ感は否めない。(笑)

セットを見学していくと、藤原経清の館のシーンやらいろいろ光景が思い出される。

当時エキストラとして参加された年配の方の話も聞けて、期待以上に楽しめました。

そして最初の予定に入れてなかった、東北で一番行きたかった場所へ向かう。

現存しない城跡「胆沢城」である。

土塁等が復元されているだけ、カミさんはつまらないだろうな?と思っていたので、最初から何も無いよと言ってありました。

この胆沢城は、秋に行った多賀城からの前線基地であり、多賀城の後に鎮守府となった場所である。

鎮守府となる前、城ではなく柵として整備していた胆沢の地を明け渡した蝦夷の棟梁阿弖流為(あてるい)は坂上田村麻呂へ降伏したとされる。

広大な田圃の真ん中にある胆沢城跡は、やはり過去を連想させるモノは何も無く発掘調査後に作られた土塁跡等のみの寂しい所であった。

しかし、川越・姫路ナンバーに乗って来られた方が後からいらっしゃって、同じ様に胆沢のこの地を見られていたのが物凄く嬉しかったです。(カミさんは、私以外にもいた事に驚いていましたが!)

この日はこれでお終い。

水沢ICから東北道を南下し、仙台まで。。。久々の仙台。。。ではなく約20日ぶりの仙台宿泊でした。(笑)

阿弖流為に関しては、巣伏の戦いが有名である。

征東将軍:紀古佐美(きのこさみ)率いる1万に近い朝廷軍の中軍後軍4000に対して、わずか300で攻撃を仕掛け1200の友軍を使い朝廷軍に多大な損害を与えた戦いである。

この時の蝦夷軍数名に対し、朝廷軍の戦死者25人、矢にあたる者245人、川で溺死する者1036人、裸身で泳ぎ来る者1257人の損害と「日本紀略」に記載されている。

寡兵をもって大兵を破ること著しいもので、これほど鮮やかな例は日本古代史に類を見ない・・・と各方面の書物にも書かれている。

その後は10万の朝廷軍に対して3万で挑んで勝ったり、結局最後の戦いで征夷大将軍:坂上田村麻呂が出て来て降伏するまでは勝ち続けた蝦夷軍を率いたのは阿弖流為と軍師である母礼(もれ)であった。

坂上田村麻呂と違って、阿弖流為はその後の文献に名を残していず、歴史上まだまだ謎に満ちた存在である。

阿弖流為を簡単に読むには、高橋克彦氏の著書「火怨」を読むのが一番判り易いでしょうか!

読み応えありでお薦めです。

マニアックかも知れませんが、増々東北の歴史にのめり込みそうである。(笑)