・深刻なトラウマの最たるものが性被害を含む、子ども虐待の被害です。驚くべきことに、子ども虐待のような長期にわたり反復されるトラウマ体験は、脳の構造にもはっきりとした変化を起こします。長期反復性のトラウマがあると、一般的なカウンセリングではかえって悪化することが多いので、特別な対応が必要になります。

・従来開発されてきたトラウマ治療の多くは時間をかけて実施するタイプのものです。・・・

重症のトラウマの場合、治療中に「解除反応」もしくは「除反応」という、過去の辛い体験緒フラッシュバックが溢れ出し、収拾がつかなくなる現象がしばしば起きるのです。・・・

筆者は過去10年あまりをかけて、安全で、誰でもできる簡易型トラウマ処理、TSプロトコールの開発に取り組んで来ました。この1~2年でその骨子がようやく固まり、ランダム化比較試験という科学的な判定方法を行い、効果がしっかりと認められました。(この本は2024年8月20日発行)

・その当時、トラウマの治療への有効性に関するエビデンスを持つ治療法は、認知行動療法による遷延暴露法とEMDR(眼球運動による脱感作と再処理法)のみでした。・・・

実はこの認知行動療法の暴露法もEMDRもどちらかというと単回性のトラウマへの治療に作られていて、両者ともより重症な複雑性PTSD治療のためには、基本的な手技にプラスした工夫がさらに必要になってきます。

・筆者はその後、自からの治療技法を高めるため積極的に様々なトラウマ技法の習得に努めるようになりました。また臨床の達人、神田橋條治先生の門を叩き、陪席に加わらせていただきました。さらに臨床催眠、漢方薬の活用、極少量処方の活用など、精神医学の王道からきっちり外れていくことになります。

・長期反復性のトラウマを抱えた被害者には、嗜好(喫煙、飲酒、違法薬物使用)が大変に生じやすいことが知られています。つまり、辛いフラッシュバックが繰り返されるので、その(誤った)自己治療として嗜好が生じるのです。

・筆者は、どんなところに行っても自閉症児や自閉症の成人を見つけてしまいます。こんなことが可能なのは、彼らに独特の行動特徴があるからに他なりません。

・メガファーマは、DSM-CD11などのカテゴリー診断が拡張的になりがちなことを最大限活用して、エビデンスがあるとされる医薬品をどんどん売り込んでいます。こうした姿勢に筆者は危惧を覚えます。

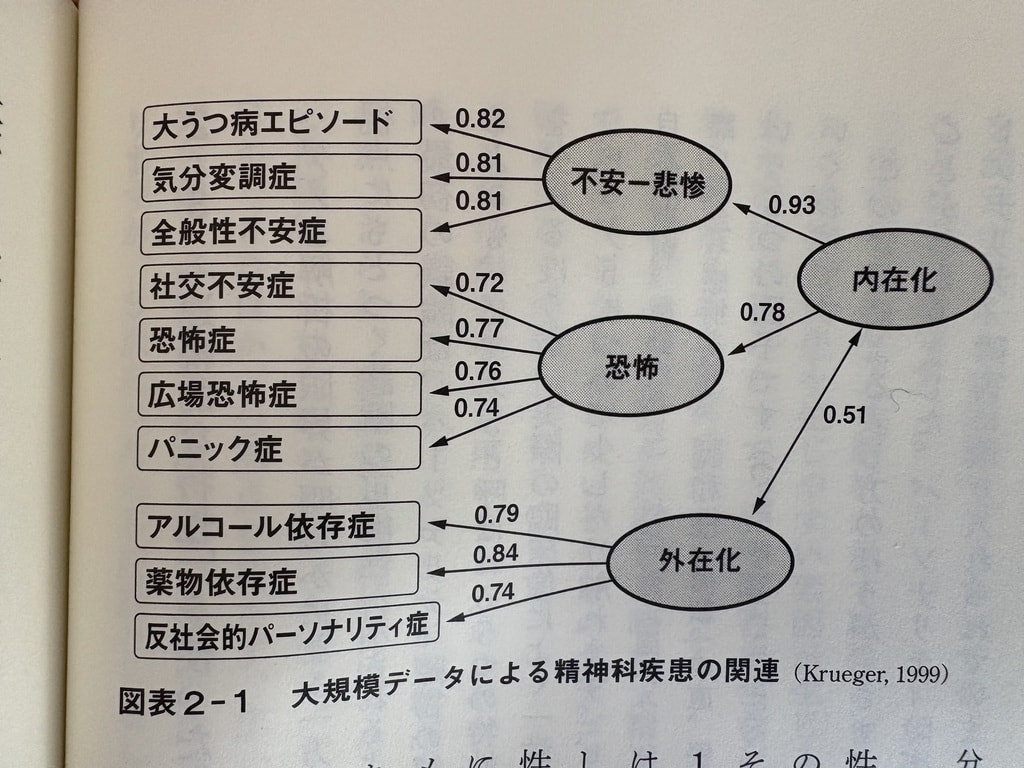

・われわれは、現在の診断名があたかも実体するものであるかのように扱う事をくれぐれも避けなくてはなりません。最近の研究が示すものは、現行のカテゴリー診断名は仮説に過ぎず、しかもどうやら非科学的であるという精神医学にとって不都合な真実です。

・重症のトラウマの真実

①トラウマには2種類あって、長期にわたる反復性のトラウマ(テアのⅡ型)は単回性トラウマ(テアのⅠ型)とはまったく違う症状と経過になる。

②長期反復性のトラウマの後遺症は、心身全体に及ぶ。

③それは、タバコ、酒、薬物などへの依存を引き起こし、寿命も短くなるなど、深刻な影響が起きる。犯罪にも関係する。

④子どもの場合は、しばしば発達障害の診断になるが、発達障害としての治療では良くならない。また症状そのものが一般的な発達障害より重症である。

⑤これらの症状を引き起こす張本人はフラッシュバックである。

⑥フラッシュバックは、本来は脅威を避け、生き延びるための、生体に備わっている防御反応である。

⑦長期反復性のトラウマの場合、自分では制御できないフラッシュバックがいつでもどこでも起きるようになる。

⑧このようなフラッシュバックはトラウマ場面の再体験に近く、それ自体大変に辛い体験になる。

・要するにトラウマの治療としては、傾聴型のカウンセリングもプレーセラピーも、無効どころか禁忌といって過言ではありません。

・TSプロトコールの概要

①TS処方

向精神薬の極少量処方(気分転換、イライラ、攻撃的言動を軽減する)

漢方薬(フラッシュバックを軽減する)

②TS処理

トラウマ記憶の想起を禁じ身体的不快感を標的にパルサーによる左右交互刺激と呼吸法により不快感を抜く)⇒4セット処理 および手動処理

催眠を避け人格間のコミュニケーションを目的に実施する簡易版

・簡易型トラウマ処理の原則は次の3つです。

①有効性より安全性が求められること。

②からだからこころへという治療の方向です。

③少しずつ治療を行うという原則。

・筆者が知る限り、長期的な働きで良い効果があるらしいことが示されている薬物はたった一つリチウムだけで、リチウムが水道水に交ざっている地域の人たちの自殺率が低いという報告が、世界のいくつかの場所から出ています。

・筆者は、もともと発達障害を中心に臨床を行ってきました。発達障害の基盤がある場合、子どもにしても大人にしても、通常の処方量といわれている処方を行うと、副作用ばかりが現れて、薬の効果があまり認められないということが頻繁にありました。むしろ処方量を控えめにすると有効に働くことが多く、特に発達障害にともなって一緒に起きる、精神科の問題(代表はASDの青年や成人のうつ病ですが)では、普通の処方の用量の数分の1という量できちんと有効に働くことが普通なのです。

・TS処方の中心は、フラッシュバックの特効薬である漢方薬と、極小量の向精神薬の組み合わせです。

・漢方薬はすごくふしぎで、からだに合っているときはあまり不味くなく、すっと飲めるのです。

・現在のろこと、お勧めできる眠剤は1種類でレンボレキサント(デエビゴ)です。最低用量の半分、1.25mgの服用から頓服(症状に応じて飲むこと)で用いるようにしています、

・気圧変動性の頭痛です。雨が降ると頭が痛くなるというあれですね。これらは漢方薬に特効薬があって、五苓散とい漢方薬を1包もしくは3錠を頓服で服用すると軽減します。

感想;

トラウマの治療は難しい。単回性と反復性のトラウマでは症状も治療も違うことがわかりました。

また従来の傾聴中心のトラウマ治療は逆に症状を悪くすることもあることも知りました。

医者の診断名に囚われないことだと知りました。

トラウマ持つ人は多重人格の人も多いとのことです。

自分を守るためにそうしているのだと思います。

EMDRは知っていましたが、さらにいろいろな取り組みが行われているようです。

子ども時代の虐待はトラウマになりがちで、子どもに大きな重荷を背負わせることがわかりました。

虐待がどれほど、子どもたちに大きな傷を残しているかを改めて知りました。

ジャニー喜多川の性加害は改めて罪が重いなと思いました。

薬の用量より少ない量で効果があることも初めて知りました。

TSプロトコールの手動のYouTube見ると簡単にできます。

これでトラウマが軽減できるのですね。

心身一如と言いますが、身体と心、そして精神(考え方)が密接に絡んで相互に影響を及ぼしているのですね。

うつ病になると散歩など出かけることが出来なくなりがちですが、出来る範囲でちょっと歩くだけでも心に良い影響を与えるのだと思います。

『うつヌケ』田中圭一著にある、起きたときに「私は大丈夫、何とかなる」と自分に言い聞かせることが効果あると宮島賢也先生の言葉を信じて実践したら、1か月過ぎるとなんとなく気持ちが変わり、そしてうつから回復されました。

それまで医者にかかり、お薬を飲んでいても回復の目処も感じられなかったのです。

TSプロトコールの主導のYouTube2分程度ですので、見られると本当に簡単だとわかります。

肩こりや腰痛は今は半分はメンタルと言われています。

身体をマッサージや押す、叩くことできっと幸せホルモンオキシトシンがでて、それが心身に良い効果をもたらすのでしょうね。

TSプロトコールの手動も身体のいろいろな部分を軽く叩くだけです。