今日の記事は、私が厚みや中段玉が好きということ、羽生ファンということで、後手寄りの気持ちで将棋を見ているということをご理解ください。

【参考記事】

「A級順位戦 谷川九段×羽生二冠 その6」(10月15日記事)

「A級順位戦 谷川九段×羽生二冠 その5」(10月7日記事)

「A級順位戦 谷川九段×羽生二冠 その4」(10月6日記事)

「A級順位戦 谷川九段×羽生二冠 その3 ~第17期竜王戦第7局と同一~」(10月1日記事)

「A級順位戦 谷川九段×羽生二冠 その2」(9月30日記事)

「A級順位戦 谷川九段×羽生二冠 その1【追記あり】」(9月26日記事)

【以下中継サイトより】

△6四同銀に▲5四角とさばく狙い。控室の形勢判断は先手優勢に傾いている。

「△6四同銀▲5四角はまずいので△4五金と角を取るしかないと思いますが、▲6三歩成△同金▲6五銀(第8図)で6~7筋の攻めが厳しいです。こちら側から攻める展開になると2二のと金が生きてきますし、先手玉は2枚の金が非常に堅い。もうこれは先手勝勢に近いと思います」(飯塚祐紀七段)【引用終】

第8図が先手有利かもしれませんが、「先手勝勢」と言うのは早計だと思っていた。持ち駒は多いが、小駒だけで後手玉を寄せきるにはもう一苦労が必要だと。

図で先手から6四に歩を打たれては持たないので、△6四歩▲7四銀は必然。ここで受け棋風の者なら△7三歩▲6三銀成△同玉とすっきりさせたいところだが、△7三歩の瞬間に▲6一銀を利かされて、それこそ敗勢。

で、玉の逃げ道を作りながら飛車取りの△3六桂と攻防の一着。対して谷川九段も飛車を逃げず▲3七桂と金取りで切り返す。飛車を取られても▲4五桂と金を取って詰めろになる。

そこで、一旦△3五金とかわす。(第9図)

ここで▲4六飛とズバッと切るの寄せがあったようだ。

【中継サイトより】

▲4六飛△同金▲4五桂打の光速の寄せで、先手の勝ちと結論された。▲4五桂打に△4四角で難解だが▲6三銀成△同玉▲7四銀△7二玉▲6三金△6一玉▲6二銀(変化図3)△同角▲同金△同玉▲6三歩△5二玉▲5三角(変化図4)と進む。後手玉は▲6二歩成△4一玉▲3一とまでの詰めろで、△5一金などで受けても▲6四角成が手厚く、「これは一手一手で負けでしょうね」と羽生。【引用終】

まさに「光速の寄せ」で、谷川九段がこれを逃したのは皮肉だ。

確かに変化図は先手の勝ちだが、私が疑問に感じたのは、第9図(再掲載)の

△3五金で△5五金はなかったのか。

この手は私の第一感の手なので、確信は全くないが、光速の寄せの▲4六飛には△同馬と取れ4五の地点に2枚利かせれば▲4五桂打もない。

△5五金には▲5六歩が心配だが、△7四金▲同歩△4八桂成▲5五歩△5八桂成でどうか?と思ったが、△5五金に対しては▲6一銀△5三玉▲6三銀成△同玉▲4九飛とされると、▲7四銀を含みに▲5四歩と突かれる手が残り後手が苦しい。4六の桂が動くと▲4三飛成があるのも辛い。

それはともかく、第9図より▲6三銀成△同玉▲4九飛も先手が残していたようで、「先手勝勢の見解は変わらないものの、検討はまだ続いている。そう簡単ではないようだ」とのこと。

問題はその後の△8六歩(第10図)の局面だった。

この手に対し、「▲8六同歩△8七歩に▲7四銀△5三玉▲3二と(変化図6)なら先手の勝ちだった。△8八飛には▲7七玉とかわして先手玉は寄らない」(中継サイト解説より)

ただこの解説には疑問がある。▲8六同歩に△8七歩としても放置されて先手玉が寄らないのなら△8七歩ではなく他の手を考えていそうなものだ。

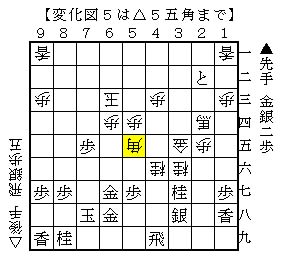

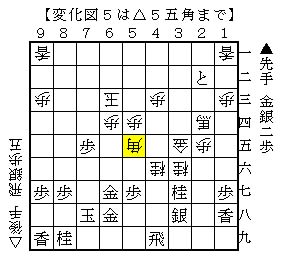

私は△8六歩では△5五角(変化図5)を考えていた(△8六歩▲同歩を利かす方が良いかもしれない)。

もしこの手に先手が受けるのなら△2二角とと金を抜いて頑張ろうという手である。ただ、△5五角に手を抜いて▲3二ととする手が成立するか定かではない(わかりません)。

この辺りの変化を考えていて思ったことは、実戦では単に▲6三銀成としたが、▲6一銀△5三玉を入れてから▲6三銀成とした方が得だったような気がする。

実戦は第10図の△8六歩に手抜きで▲7四銀△5三玉▲3二ととしたため、△8七歩成▲同玉△8六歩▲同玉△8五歩▲同銀△6五角(第11図)となり

急転直下の逆転劇となってしまった。(以下14手指し継いだが、勝負所はなかった)

これで羽生二冠は3連勝、谷川九段は1勝2敗(この後三浦八段に敗れ1勝3敗)となり、降級争いに沈むことになった。今期は星が偏っており、挑戦権争いは4勝0敗の三浦八段、3勝0敗の羽生三冠、佐藤王将、2勝1敗の渡辺竜王、屋敷九段。降級争いは1勝2敗の深浦九段、1勝3敗の谷川九段、郷田棋王、0勝3敗の高橋九段、橋本八段と両極に分かれてしまっている。ただ、渡辺竜王、屋敷九段、深浦九段は次局で2勝2敗とと中間の立場となる可能性もある。

現在3連敗の高橋九段(対渡辺戦)と橋本八段(対深浦戦)は負けられない1局である。

【参考記事】

「A級順位戦 谷川九段×羽生二冠 その6」(10月15日記事)

「A級順位戦 谷川九段×羽生二冠 その5」(10月7日記事)

「A級順位戦 谷川九段×羽生二冠 その4」(10月6日記事)

「A級順位戦 谷川九段×羽生二冠 その3 ~第17期竜王戦第7局と同一~」(10月1日記事)

「A級順位戦 谷川九段×羽生二冠 その2」(9月30日記事)

「A級順位戦 谷川九段×羽生二冠 その1【追記あり】」(9月26日記事)

【以下中継サイトより】

△6四同銀に▲5四角とさばく狙い。控室の形勢判断は先手優勢に傾いている。

「△6四同銀▲5四角はまずいので△4五金と角を取るしかないと思いますが、▲6三歩成△同金▲6五銀(第8図)で6~7筋の攻めが厳しいです。こちら側から攻める展開になると2二のと金が生きてきますし、先手玉は2枚の金が非常に堅い。もうこれは先手勝勢に近いと思います」(飯塚祐紀七段)【引用終】

第8図が先手有利かもしれませんが、「先手勝勢」と言うのは早計だと思っていた。持ち駒は多いが、小駒だけで後手玉を寄せきるにはもう一苦労が必要だと。

図で先手から6四に歩を打たれては持たないので、△6四歩▲7四銀は必然。ここで受け棋風の者なら△7三歩▲6三銀成△同玉とすっきりさせたいところだが、△7三歩の瞬間に▲6一銀を利かされて、それこそ敗勢。

で、玉の逃げ道を作りながら飛車取りの△3六桂と攻防の一着。対して谷川九段も飛車を逃げず▲3七桂と金取りで切り返す。飛車を取られても▲4五桂と金を取って詰めろになる。

そこで、一旦△3五金とかわす。(第9図)

ここで▲4六飛とズバッと切るの寄せがあったようだ。

【中継サイトより】

▲4六飛△同金▲4五桂打の光速の寄せで、先手の勝ちと結論された。▲4五桂打に△4四角で難解だが▲6三銀成△同玉▲7四銀△7二玉▲6三金△6一玉▲6二銀(変化図3)△同角▲同金△同玉▲6三歩△5二玉▲5三角(変化図4)と進む。後手玉は▲6二歩成△4一玉▲3一とまでの詰めろで、△5一金などで受けても▲6四角成が手厚く、「これは一手一手で負けでしょうね」と羽生。【引用終】

まさに「光速の寄せ」で、谷川九段がこれを逃したのは皮肉だ。

確かに変化図は先手の勝ちだが、私が疑問に感じたのは、第9図(再掲載)の

△3五金で△5五金はなかったのか。

この手は私の第一感の手なので、確信は全くないが、光速の寄せの▲4六飛には△同馬と取れ4五の地点に2枚利かせれば▲4五桂打もない。

△5五金には▲5六歩が心配だが、△7四金▲同歩△4八桂成▲5五歩△5八桂成でどうか?と思ったが、△5五金に対しては▲6一銀△5三玉▲6三銀成△同玉▲4九飛とされると、▲7四銀を含みに▲5四歩と突かれる手が残り後手が苦しい。4六の桂が動くと▲4三飛成があるのも辛い。

それはともかく、第9図より▲6三銀成△同玉▲4九飛も先手が残していたようで、「先手勝勢の見解は変わらないものの、検討はまだ続いている。そう簡単ではないようだ」とのこと。

問題はその後の△8六歩(第10図)の局面だった。

この手に対し、「▲8六同歩△8七歩に▲7四銀△5三玉▲3二と(変化図6)なら先手の勝ちだった。△8八飛には▲7七玉とかわして先手玉は寄らない」(中継サイト解説より)

ただこの解説には疑問がある。▲8六同歩に△8七歩としても放置されて先手玉が寄らないのなら△8七歩ではなく他の手を考えていそうなものだ。

私は△8六歩では△5五角(変化図5)を考えていた(△8六歩▲同歩を利かす方が良いかもしれない)。

もしこの手に先手が受けるのなら△2二角とと金を抜いて頑張ろうという手である。ただ、△5五角に手を抜いて▲3二ととする手が成立するか定かではない(わかりません)。

この辺りの変化を考えていて思ったことは、実戦では単に▲6三銀成としたが、▲6一銀△5三玉を入れてから▲6三銀成とした方が得だったような気がする。

実戦は第10図の△8六歩に手抜きで▲7四銀△5三玉▲3二ととしたため、△8七歩成▲同玉△8六歩▲同玉△8五歩▲同銀△6五角(第11図)となり

急転直下の逆転劇となってしまった。(以下14手指し継いだが、勝負所はなかった)

これで羽生二冠は3連勝、谷川九段は1勝2敗(この後三浦八段に敗れ1勝3敗)となり、降級争いに沈むことになった。今期は星が偏っており、挑戦権争いは4勝0敗の三浦八段、3勝0敗の羽生三冠、佐藤王将、2勝1敗の渡辺竜王、屋敷九段。降級争いは1勝2敗の深浦九段、1勝3敗の谷川九段、郷田棋王、0勝3敗の高橋九段、橋本八段と両極に分かれてしまっている。ただ、渡辺竜王、屋敷九段、深浦九段は次局で2勝2敗とと中間の立場となる可能性もある。

現在3連敗の高橋九段(対渡辺戦)と橋本八段(対深浦戦)は負けられない1局である。

さすがの谷川九段も、もう50歳。歳なのかな~。

専務理事の重責というのもあると思います。

それと光速の寄せが出なくなったこともありますが、勝負勘に狂いが生じている気がします。勝ち進めないので、自ずと対局数も少なくなり、勝負勘が戻らない悪循環……

王位リーグか王将リーグに進出できる良いいのですが…

終盤が衰えたなら衰えたなりに、「タイトルを争えなくなったら引退」という発言を思えば、本当に引退するかスタイルの変革に挑戦するでしょう。

谷川先生の実績からすれば、年齢という理由だけでは、この何年かの成績はあり得ない。

棋士として最も難しい時期に中間管理職みたいな役目。

古き良き価値観を体現した最後の棋士。

将棋の感覚を変えた先駆者。

結果的にしろ、つなぎ、みたいな状況にいることが多いです。

>谷川先生の性格だと理事をしている影響が相当あると思います。

これは、私も常々指摘しており、一番の要因と考えています。それと光速の衰えもあるように思います。

それとは別に、終盤のテクニックの進歩が関係しているように思います。終盤のテクニックとは、絶対詰まない形、あるいは詰ろが掛からない形を意識して、自陣に手を入れたり、相手玉についてもその形を考慮して、手数の計算をして方針を決めるようになった。

そのことが、読みの精度で寄せの力を発揮していた谷川九段の優位がなくなってきているように思います。