久しぶりに札幌市電沿線を散策しました。

「中央区役所前」という停留所ですが、中央区役所は現在建て替えに伴い休止中で、この停留所からは結構離れた所にある仮庁舎で業務を行っています。

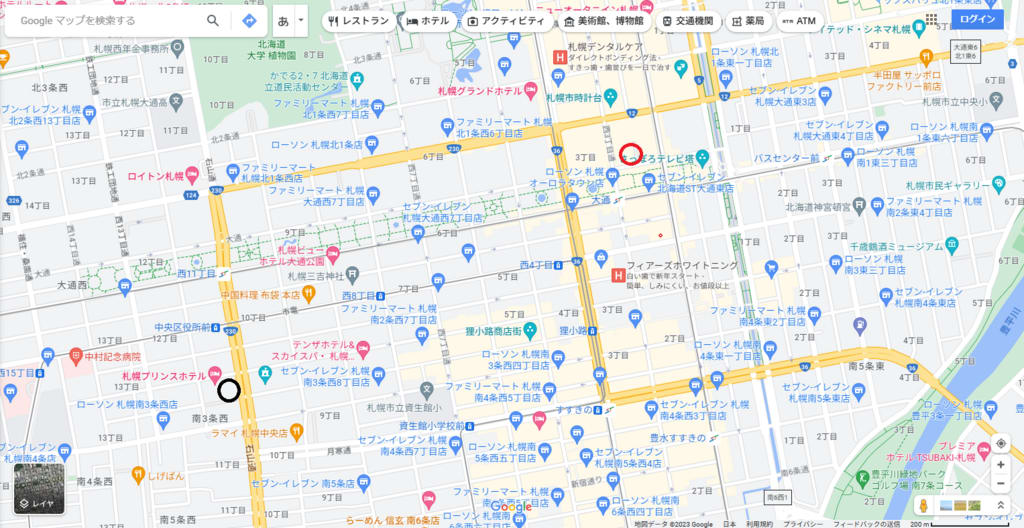

黒丸が休止中の庁舎。赤丸が仮庁舎です。ご参考までに。

「中央区役所前」から西へ。

この場所まで来ました。

電柱と、架かっているケーブルの形が特徴的です。

電力会社の物でも通信会社の物でもない、札幌市交通局の電柱。

札幌市電は路線が途切れていない環状型なので、路線の名前が付いているというイメージがないですが、この区間は「山鼻西線」という路線名になっているそうです。

因みに「山鼻」というのは、明治9年(1876年)5月、東北各県の士族約240戸1114人が移住して屯田兵村を開設した場所で、当時、付近は原生林が広がっており、藻岩山の端にあることから、「山鼻」と名付けられたとされています。

(参考)

緩やかなカーブになっています。

「西15丁目」という停留所。

住所で言うと、「中央区南2条西15丁目」ということになります。

こちらを御覧ください。

「南2条西15丁目」が、市電の路線を挟んだ両側のエリアに跨っています。

札幌の町は碁盤の目というイメージがありますからして、市電が走るような大きな道路の両側で丁目が分かれていると思うのが自然ですが、そうなっていないところが何とも興味深く感じられます。

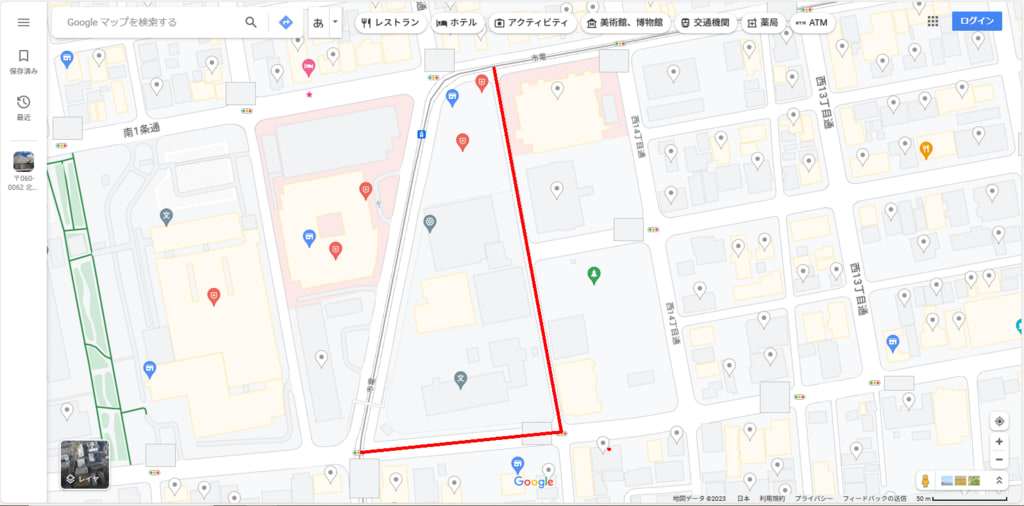

こちらを御覧ください。

右が現在の地図で、左は昭和10年(1935年)の地図。

当時、上の写真にある「西15丁目」停留所のある道路は現在のような形では走っておらず、クランク状になっているのが分かります。

昭和10年の地図を見ると、多少歪ながらも、区画自体は割と整然となっていますが、この地図から四年前の昭和6年(1931年)、この方面に市電を延伸させるに当たり、道路の配置から、地図のようなクランク状の路線とせざるを得なかったという事情がありました。

現在の地図に線を落とすと、こんな感じで走っていたことになります。

写真の右方面へ分かれる道が、当時市電の走っていた道です。

見てお分かりかと思いますが、とっても狭い道路です。

現在でも双方向の車1台ずつがギリギリすれ違えるくらいだと思います。

いくら当時は車社会ではなかったとはいえ、こんな狭い道路に電車が走っていたということに驚きです。

「札幌市立二条小学校」という大きな小学校が沿線にあります。

そして、市電は狭い道路からこちらへ向かって走っていたということになりますが、この形状では、当時の最新式とされていた車体の長い車両は上手く曲がることができないため、この路線には、小回りの利く小型車のみが走っており、しかも、道路の狭さゆえ、複線ではなく単線になっており、住宅地化によって沿線の人口が増えても、複線化することができず不便という問題を抱えていました。

ということで、再びこの場所の写真。

当時の市電が抱えていた先程の問題を解消するために、昭和25年(1950年)にこの道路が建設され、それに合わせて市電が現在のルートとなったということですが、新しい道路ができても、それ以前から存在していた条・丁目の区割りは容易に変更することができなかったことから、「南2条西15丁目」は、大きな道路を挟んで両側に跨るという、実に珍しい形で存在しているということになるのです。

普段何気なく乗っている市電ですが、沿線の歴史を紐解き、様々なエピソードに思いを馳せながら乗るのも、また楽しいものです。