【皇居東御苑花の鑑賞と気象庁見学】

1.日 時 令和元年6月12日(水) 9時45分

2.集合場所 東京駅丸の内中央改札口外

3.参 加 者 31名(男性 19名・女性12名)

4.コ ー ス

東京駅出発 : 9時50分

東京駅 → 大手門 → 東御苑 → (三の丸・尚蔵館・百人番所・松の廊下・本丸・大奥跡・天守台・二の丸庭園)

平川門 → KKRホテル(昼食) 気象庁見学(13時30分~14時45分) → 大手町駅・東京駅(解散)

新緑の頃となり思わず歩きたくなる季節となりました。

友の会、令和元年第1回の例会は、皇居東御苑の花菖蒲を鑑賞し散策しながら気象庁を訪ねて気象学の勉強をします。

歴史散策の会員が集う“友の会”令和元年は11年めを迎えました。若さ溢れる?男女各25名が年に3~4回集まり、小旅行や食事を楽しむ私なりの旅の記録です。

頂きましたパンフレットより

大手門 江戸城の正面に当たる高麗門と大手渡櫓門があります 見学開始に大手門に向かう皆様

立て看板より パンフレットより

写真はパンフレットよりご紹介

尚蔵館の見学を済ませて外へ出ましたら1日1回と伺いました貴重なお馬さんの散歩に出合いました

いよいよ散策開始!

同心番所

【番所】とは

警備の詰所のことで、百人番所、大番所とこの同心番所の3つが残っています。城の奥の番所ほど、位の上の役人が詰めていました。

ここには同心が詰め、主として、登城する大名の供の監視に当たっていました。

百人番所の説明看板 百人番所

【百人番所】

同心番所の前を通り、本丸大手門(大手三の門)の渡櫓門石垣の間を抜けると、長さ50メートルを超える百人番所が見えてきます。

この建物は数少ない江戸時代から残る江戸城の遺構です。

大 番 所 大番所の見学を済ませて次に向かう皆様

【大番所】

中之門の内側に設けられ他の番所より格上で,位の高い与力,同心が詰めて警護にあたっていたところです。

前の坂を上がったところが本丸の入り口で、中雀門がありました。

中雀門(ちゅうじゃくもん)跡

特別史跡・江戸城跡の看板の前で

【特別史跡 江戸城跡】(HPより転載)

江戸城は長禄元年(1457)に太田道灌によって創築されたが、天正18年(1590)に北条氏が滅亡し、徳川家康が居城をここに定めた。

以来、家康、秀忠、家光の三代にわたって西の丸、北の丸の増設や外郭の整備が行われ江戸城の総構が完成した。

明治維新後江戸城は皇居となり、昭和24年に西の丸下及び現在の皇居を取りまくお濠の地域が「国民公園皇居外苑」として一般に開放され、昭和44年からは北の丸の地域が加えられ広く国民に

親しまれている。

この江戸城跡は300年近くにわたる将軍の居所として、また政治の中心としての史的価値が極めて大きく、その規模はわが国随一のものであることから、昭和38年5月30日に文化財保護法による

「特別史跡」に指定された。

果樹園を見学する皆様 パンフレットよりご紹介

可愛いロクガツナシがたくさん実っておりました ロクガツナシ(六月梨)の木

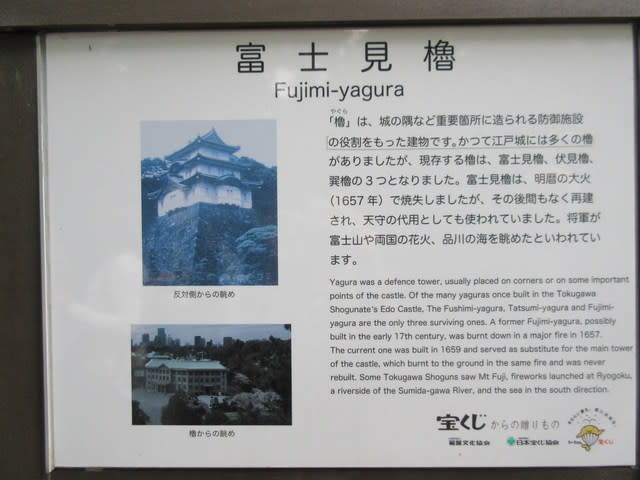

富士見櫓の2枚の  は撮影場所が悪く下記のような石垣が撮れませんでしたので次のように学ばせて頂きました

は撮影場所が悪く下記のような石垣が撮れませんでしたので次のように学ばせて頂きました

素晴らしい【富士見櫓(ふじみやぐら)】について「皇居参拝ガイド」の  及び説明よりご紹介

及び説明よりご紹介

【富士見櫓の左の  の説明】

の説明】

「窓明館」を出て左側に上がっていくと、右手に立派な石垣と大きな櫓が見えてきます。

江戸城旧本丸の東南隅に位置する「富士見櫓」で、品川の海や富士山をご覧になったといわれています。

現存の三重櫓は、万治2年(1659年)の再建で、江戸城本丸の遺構として貴重な存在といわれています。

天守閣が明暦3年(1657年)の大火で焼失した後は復旧されなかったので、富士見櫓が天守閣に代用されたと伝えられています。

どこから見ても同じ形にみえるために、俗に八方正面の櫓とも呼ばれ、特に石垣上にせり出している石落し仕掛けのある南面の屋根が描く曲線はとても優美です。

【富士見櫓の右の  の説明】

の説明】

石垣は主に伊豆の自然石でこのあたりの石垣の積み方は初期の打ち込みはぎで「野づら積み」というもので、自然石をそのまま積んでいるため、乱雑ですき間が多く崩れそうですが、

積み方としては水はけもよく最も堅牢といわれています。そのために関東大震災でもまったく崩れなかったそうです。

そしてこの石垣を作ったのは主に加藤清正公と言われています。

石垣の高さは約14.5メートル、櫓の高さは約15.5メートルになります。以上素晴らしい「富士見櫓」を学ばせて頂きました。

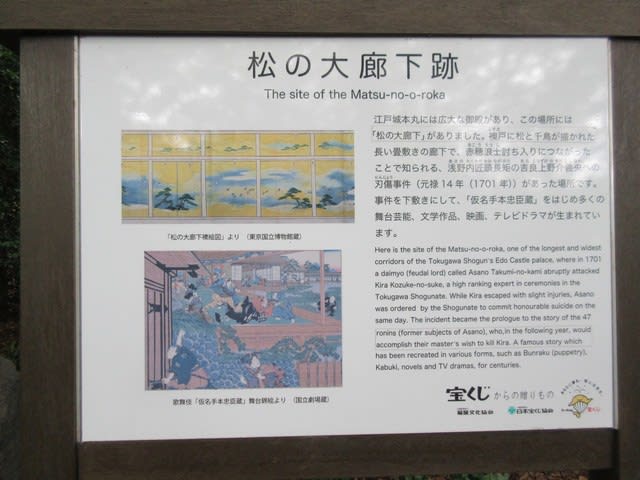

【松之大廊下跡】について「皇居参拝ガイド」より転載

忠臣蔵でおなじみの元禄14年(1701年)3月14日赤穂藩主・浅野内匠頭長矩(あさのたくみのかみながのり)が殿中で吉良上野介義央(きらこうずのすけよしなか)への刃傷事件(にんじょうじけん)を

起こした場所です。

廊下に沿った襖戸(ふすまど)に「松」と「千鳥」を主題にした絵が描かれていたことから「松の大廊下」と呼ばれていました。江戸城で2番目に長い廊下で、畳敷きの立派なものでした。

【石室(いしむろ)】について「皇居参拝ガイド」より転載

抜け穴とか、金蔵とか諸説がありますが、大奥御納戸の脇という場所柄から、非常の際の、大奥用の調度などを納めたところと考えられます。

内部の広さは、20平方メートルあります。伊豆石(伊豆半島産の安山岩)で作られており、天井には長い石の坂が使われています。

パンフレットより

頂上まで見学された皆様

【道灌公ゆかりの梅林坂】

道灌公が創建した菅原道真を祀る天満社と屋敷の周りに梅を植えたのが始まりで、この坂は梅林坂と云われています。

各都道府県の木の中に↑千葉県の「いぬまき」も植樹 「諏訪の茶屋」明治時代に吹上御苑に建てられ、後に移築

「二の丸庭園」の一角にある菖蒲田には、明治神宮の菖蒲田から株分けされた84品種の花菖蒲が植えられています

【平川門】は

江戸城の裏門、大奥に最も近いので、大奥女中達の出入りする通用門でもあり 御三卿(清水・一橋・田安)の登城口でもあったようです。

太田道灌(どうかん)(1432~1486)のころからここに門が作られていて、当時、門の前には上平川村や下平川村などがあり、門の名前の由来になったそうです。

広大な素晴らしい新緑に身を委ね、まさに森林浴の中、歴史的な散策に多くを学び、程よい疲労感に歩をすすめて11時半平川門集合、皇居東御苑見学終了 ~ 待ちに待った楽しいランチ会場

「KKRホテル」へ再び歩を進めました。

友の会事務局長永井様のメールより

友の会6月例会のブログ掲載有難うございました。

皇居東御苑を初めて訪れた感想は如何でしたか。

徳川幕府、明治新政府から大正・昭和・平成・令和と歴史を経て約400数十年。日本人として一度は訪れたい場所ですね。

歴史倶楽部等で数回訪れましたが、何時も新鮮な気持ちで御苑内を散策します。6月は、菖蒲の季節、紫色や白色の花の美しさに魅せられました。