展覧会の正式タイトルは

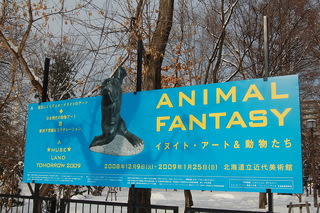

A★MUSE★LAND TOMORROW 2009 ANIMAL FANTASY イヌイト・アート&動物たち

道立近代美術館は毎年冬休みに合わせ「A★MUSE★LAND(アミューズランド)」という親子向けの展覧会を企画している。

開館以来の「親と子の美術館」を引き継ぐ伝統の展覧会だが、今年から、理由はわからないが、うしろに「TOMORROW」がついた。

ことしは、前半が、北米の北極圏に住むイヌイト(イヌイット)の絵画や彫刻、後半が、動物をテーマにした現代の版画、絵画、彫刻などという構成になっている。

前半の展示品は、ほとんどが道立北方民族博物館(網走)の所蔵品。

道立施設どうしで作品を貸し借りすると低予算で済むだろうから、良いアイデアだと思う。

ただし、先住民族のアートというから、伝統的なものかと思っていたら、さにあらず。

1950年代にカナダの芸術家が技法を教えて始まったというのだ。

じゃ、それまでは、イヌイトにアートはまったくなかったのか? といえば、そんなことはないとは思うのだが、そこらへんは今回の展示ではわからない。

新しい物だと知ると、ありがたみがいささか薄れるような気がする。よく見ると、版画のタイトルはすべて英語でつづられているし、そういう時代なのだと思う。

さて、後半は、動物を題材にした日本のアートが並ぶ。

「アミューズランド」では、伝統的に、道外の現代アートを紹介する場合が多く、道内の作品はあまり展示されない。

今回のテーマであれば、駒澤千波さんなんてうってつけだと思うのだが、道内勢はベテラン版画家の手島圭三郎さんひとりだけ。残る8人は道外である。

現代アートを展示する機会に乏しいキンビとしては、数少ない機会なので、これはこれで評価すべきなのだろうと思う。

8人のうち、圧巻だったのは、小林敬生と岡村桂三郎だった。

小林は、日本における木口(こぐち)木版の第一人者であり、作品を目にすることも少なくないのだが、これほどの大作が一堂にならぶのはめずらしい。

大都市に木々が繁茂し、文明が大自然にのみこまれようとしているさまを描きつつ、トンボや甲虫、ワニ、鳥、魚、さらに裸婦にいたるまで、膨大な動植物を配している。そのダイナミズムには、まさに圧倒された。

ただ多くのものを恐ろしく細密かつリアルに描いているだけではなく、全体の配置も十分に考え抜かれている。

とくにすごいのは、何百という要素を、完璧な左右対称に散らしていること。木口木版なので、これは機械的にできることではない。作業に必要な根気強さを思えば、驚くほかはない。

岡村はこの数年、日本画の世界で注目されている作家であり、このタイミングで大作を見ることができたのは、非常にうれしい。

表面を焼いた板に岩絵の具を塗り、その上から線を彫り込んで象や伝説の動物を表現した屏風仕立ての大作は

「日本画」とは何か?

という刺戟的な問いに満ちている。

あとの作家については、総じて「動物とは動物園で見られるもの」というのが所与になっている造形のようにしか感じられなかった。

しかし、ちょっと考えれば、動物園というのはかなり変わった施設であることは、高村光太郎のダチョウの詩を持ち出さなくても明白であろう(つまり、「生きている環境」の捨象において)。そこに思いが行ってなさそうな作品を、ホワイトキューブの中で見てもなあ…。

2008年12月9日(火)-2009年1月25日(日)

道立近代美術館(中央区北1西17 地図D)

A★MUSE★LAND TOMORROW 2009 ANIMAL FANTASY イヌイト・アート&動物たち

道立近代美術館は毎年冬休みに合わせ「A★MUSE★LAND(アミューズランド)」という親子向けの展覧会を企画している。

開館以来の「親と子の美術館」を引き継ぐ伝統の展覧会だが、今年から、理由はわからないが、うしろに「TOMORROW」がついた。

ことしは、前半が、北米の北極圏に住むイヌイト(イヌイット)の絵画や彫刻、後半が、動物をテーマにした現代の版画、絵画、彫刻などという構成になっている。

前半の展示品は、ほとんどが道立北方民族博物館(網走)の所蔵品。

道立施設どうしで作品を貸し借りすると低予算で済むだろうから、良いアイデアだと思う。

ただし、先住民族のアートというから、伝統的なものかと思っていたら、さにあらず。

1950年代にカナダの芸術家が技法を教えて始まったというのだ。

じゃ、それまでは、イヌイトにアートはまったくなかったのか? といえば、そんなことはないとは思うのだが、そこらへんは今回の展示ではわからない。

新しい物だと知ると、ありがたみがいささか薄れるような気がする。よく見ると、版画のタイトルはすべて英語でつづられているし、そういう時代なのだと思う。

さて、後半は、動物を題材にした日本のアートが並ぶ。

「アミューズランド」では、伝統的に、道外の現代アートを紹介する場合が多く、道内の作品はあまり展示されない。

今回のテーマであれば、駒澤千波さんなんてうってつけだと思うのだが、道内勢はベテラン版画家の手島圭三郎さんひとりだけ。残る8人は道外である。

現代アートを展示する機会に乏しいキンビとしては、数少ない機会なので、これはこれで評価すべきなのだろうと思う。

8人のうち、圧巻だったのは、小林敬生と岡村桂三郎だった。

小林は、日本における木口(こぐち)木版の第一人者であり、作品を目にすることも少なくないのだが、これほどの大作が一堂にならぶのはめずらしい。

大都市に木々が繁茂し、文明が大自然にのみこまれようとしているさまを描きつつ、トンボや甲虫、ワニ、鳥、魚、さらに裸婦にいたるまで、膨大な動植物を配している。そのダイナミズムには、まさに圧倒された。

ただ多くのものを恐ろしく細密かつリアルに描いているだけではなく、全体の配置も十分に考え抜かれている。

とくにすごいのは、何百という要素を、完璧な左右対称に散らしていること。木口木版なので、これは機械的にできることではない。作業に必要な根気強さを思えば、驚くほかはない。

岡村はこの数年、日本画の世界で注目されている作家であり、このタイミングで大作を見ることができたのは、非常にうれしい。

表面を焼いた板に岩絵の具を塗り、その上から線を彫り込んで象や伝説の動物を表現した屏風仕立ての大作は

「日本画」とは何か?

という刺戟的な問いに満ちている。

あとの作家については、総じて「動物とは動物園で見られるもの」というのが所与になっている造形のようにしか感じられなかった。

しかし、ちょっと考えれば、動物園というのはかなり変わった施設であることは、高村光太郎のダチョウの詩を持ち出さなくても明白であろう(つまり、「生きている環境」の捨象において)。そこに思いが行ってなさそうな作品を、ホワイトキューブの中で見てもなあ…。

2008年12月9日(火)-2009年1月25日(日)

道立近代美術館(中央区北1西17 地図D)