(承前)

Satoshi Hata "sign"

端聡さんは1960年生まれ、札幌在住。

前回の更新から半年も間があいてしまったが、2011年の「ハルカヤマ藝術要塞」については、まだいくつかの作品が残っているので、急いで紹介したい。というのは、2013年夏に第2回の「ハルカヤマ藝術要塞」が、渡辺行夫さんを中心とする実行委員会によって、同じ会場(小樽の春香山)で開かれる方向で、準備が進んでいるためだ。

ところで、端聡さんはこの四半世紀ほど、北海道の現代美術のフロントランナーとして活動を続けてきたことは、このブログの読者の多くがご存知だろうと思う。

ただし、どちらかというと、制作・発表よりも、各種展覧会や催しのプロデュースなどで多忙であり、2014年開催の札幌国際芸術祭でも「地域ディレクター」に就任することがきまっている。

さて、この「sign」。

基本的に、札幌のCAI02に下りていく階段の壁に掲げられた言葉と、おなじコンセプトの作品だと思う。

文字によって、見る者を思索に誘い込む作品なのだ。

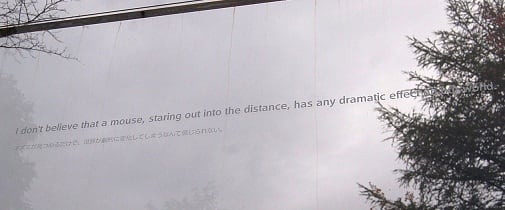

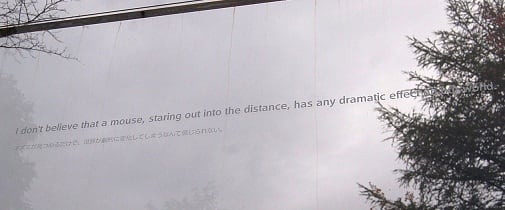

左右の透明な板に、日英両方の言葉で次のように印字されている。

これは西洋哲学における、独我論の立場にたった問いかけだといえる。

デカルトはすべてを疑いぬいたすえに、「わたし」がいるということは疑い得ないという結論にたどり着いた。有名な「我思う、ゆえに我あり」だ。

この立場を徹底していくと、世界にあるさまざまなものごとを認識する主体は自己であって、自己が認識していないものは存在しないということになる。

この反対が実在論である。

つまり、わたしがいようがいまいが、わたしであろうと誰であろうと、空間の中に物体が存在すること自体は疑いようがないという考え方だ。

ロシア革命の指導者レーニンの「唯物論と経験批判論」は、この立場に基づき、驚くべきしつこさをもって、独我論を批判している。

(じつは、レーニンはスイス亡命中、マルクスの思想的源泉であったドイツの哲学者ヘーゲルを再読し、「そんな簡単なもんやおまへん」ということを学んだようである)

ところが、このテキストがふしぎなのは、主語が「我々(we)」になっていることだ。

素朴な独我論も実在論も、議論の出発点は「わたし」である。

とりわけ独我論は、「わたし」の認識がすべてなのだから、「我々」がおなじように物事の存在を知るはずがないというところから、話を始めないと、そもそも矛盾してしまう。

「わたし」から「他者のいる世界」「我々」にまで議論をもっていくことはじつは大変なことだと思う。

ドイツの哲学者フィヒテは、その議論をもっていくことだけで、何百ページも費やしているのだ。

だから、このセンテンスが「我々」から始まっていること自体、おちゃめというか、すてきというか、いいなあと思うのだ。

ただ、これまで端聡さんの作品は、モノトーンを基調とした重厚なものが多かった。立体では鉄などをよく使っていた。

そういう系列の中では、今回の作品は、アクリルとおぼしき透明な板を用いて、例外的な軽やかさを見せている。

また同時に、ほぼ全的に文字に依存している。これだけ造形的な要素の少ない作品も、当然ながら初めて見た。言い換えれば、コンセプチュアルな色合いの強い作品である。

このことが何を意味するのか、もうしばらく注意して見たい。

関連するファイル

「pen」に端聡さんが出ていた

■アジアプリントアドベンチャー(2008年)

■Born in HOKKAIDO 大地に実る、人とアート (2008年)

端聡さんの作品が札幌駅構内に (2007年)

■ART! MEET! MART!(2007年)

■FIX MIX MAX! 現代アートのフロントライン (2006年)

■端さん、プリヴィでの発表(2002年)12月25日の項

Satoshi Hata "sign"

端聡さんは1960年生まれ、札幌在住。

前回の更新から半年も間があいてしまったが、2011年の「ハルカヤマ藝術要塞」については、まだいくつかの作品が残っているので、急いで紹介したい。というのは、2013年夏に第2回の「ハルカヤマ藝術要塞」が、渡辺行夫さんを中心とする実行委員会によって、同じ会場(小樽の春香山)で開かれる方向で、準備が進んでいるためだ。

ところで、端聡さんはこの四半世紀ほど、北海道の現代美術のフロントランナーとして活動を続けてきたことは、このブログの読者の多くがご存知だろうと思う。

ただし、どちらかというと、制作・発表よりも、各種展覧会や催しのプロデュースなどで多忙であり、2014年開催の札幌国際芸術祭でも「地域ディレクター」に就任することがきまっている。

さて、この「sign」。

基本的に、札幌のCAI02に下りていく階段の壁に掲げられた言葉と、おなじコンセプトの作品だと思う。

文字によって、見る者を思索に誘い込む作品なのだ。

左右の透明な板に、日英両方の言葉で次のように印字されている。

I don't believe that a mouse,staring out into the distance,has any dramatic effection our world.

ネズミが見つめてしまうだけで、世界が劇的に変化してしまうなんて信じられない。

Where we are not looking into the night sky,does the moon still come to exists?

我々が夜空の月を眺めていないとき、月は存在するのか?

これは西洋哲学における、独我論の立場にたった問いかけだといえる。

デカルトはすべてを疑いぬいたすえに、「わたし」がいるということは疑い得ないという結論にたどり着いた。有名な「我思う、ゆえに我あり」だ。

この立場を徹底していくと、世界にあるさまざまなものごとを認識する主体は自己であって、自己が認識していないものは存在しないということになる。

この反対が実在論である。

つまり、わたしがいようがいまいが、わたしであろうと誰であろうと、空間の中に物体が存在すること自体は疑いようがないという考え方だ。

ロシア革命の指導者レーニンの「唯物論と経験批判論」は、この立場に基づき、驚くべきしつこさをもって、独我論を批判している。

(じつは、レーニンはスイス亡命中、マルクスの思想的源泉であったドイツの哲学者ヘーゲルを再読し、「そんな簡単なもんやおまへん」ということを学んだようである)

ところが、このテキストがふしぎなのは、主語が「我々(we)」になっていることだ。

素朴な独我論も実在論も、議論の出発点は「わたし」である。

とりわけ独我論は、「わたし」の認識がすべてなのだから、「我々」がおなじように物事の存在を知るはずがないというところから、話を始めないと、そもそも矛盾してしまう。

「わたし」から「他者のいる世界」「我々」にまで議論をもっていくことはじつは大変なことだと思う。

ドイツの哲学者フィヒテは、その議論をもっていくことだけで、何百ページも費やしているのだ。

だから、このセンテンスが「我々」から始まっていること自体、おちゃめというか、すてきというか、いいなあと思うのだ。

ただ、これまで端聡さんの作品は、モノトーンを基調とした重厚なものが多かった。立体では鉄などをよく使っていた。

そういう系列の中では、今回の作品は、アクリルとおぼしき透明な板を用いて、例外的な軽やかさを見せている。

また同時に、ほぼ全的に文字に依存している。これだけ造形的な要素の少ない作品も、当然ながら初めて見た。言い換えれば、コンセプチュアルな色合いの強い作品である。

このことが何を意味するのか、もうしばらく注意して見たい。

関連するファイル

「pen」に端聡さんが出ていた

■アジアプリントアドベンチャー(2008年)

■Born in HOKKAIDO 大地に実る、人とアート (2008年)

端聡さんの作品が札幌駅構内に (2007年)

■ART! MEET! MART!(2007年)

■FIX MIX MAX! 現代アートのフロントライン (2006年)

■端さん、プリヴィでの発表(2002年)12月25日の項

(この項続く)

ただ、カバコフの例の作品は、透明な板を通して遠くの風景を見る仕掛けになっていますが、端さんのはそういう仕掛けがない上、かなり高い位置にあるので、カバコフとはかなり印象が異なると思います。