今日も朝から雨だった・・・。いや、別に雨だから困る・・・とかという話ではない。

さて、今日は・・叔父さんの「むかわれの法要」の日。そういうても、普通の方にはわからんと思うけれど、私の父のお姉さんが嫁いだ人・・・。私の父の姉の主人・・。つまりは「叔父」さんだと思う・・・。「むかわれ」というのは・・高松地方の方言らしい・・。愛媛地方でも使うらしいが、「一周忌」の法要をいう。

死者への回向(えこう)、自分の修めた功徳をほかのひとにめぐらし向けるという意味が・・「向かわれ」というのだそうだ・・。この一周忌で・・忌明けにもつながるのだとか。これが終われば・・納骨をする家もあるらしい・・。

こういう言葉的には・・真宗風ではないなぁと思いつつも、ご近所のお寺さんも「むかわれやから・・」とか、「むかわれのご法事ですから・・」と言うものだから、単に・・讃岐の方言として・・使ってるのかなぁとは思う・・。

この家・・・、ここは「かやの」さんちなんだけれど、私の叔父さんは・・私んちと同じ「きむら」さん。でも、私のおばさん(つまりは亡くなった叔父さんのつれあい)は「まえやま」さん。だから、おばさんは・・「まえやま」さんちのお仏壇をおまつりし、叔父さんの娘の家で・・・新しくお仏壇をお迎えしたとかで、私もややこしい・・・。

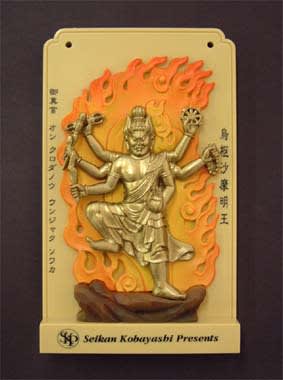

この・・「アルカイダ」みたいな人が・・ここの檀那寺さん・・。このブログにしょっちゅう出てくるお説教の掲示板・・・を書いてる住職さんだ。うちのお寺のグループのメンバーな訳だ。だから・・お友達な訳だし、お師匠さんでもあるし、コーチでもあるし・・。

この人・・「赤松円心」という・・戦国時代の武将と同じ名前・・。ここのお寺の創始者もまた、「赤松円心」で、それにあやかったのか、偶然なのか、単なる親(赤松天心)の思いつきなのか・・・。

私が京都の本山で布教師としてデビューしたときの司会者が、この赤松先生・・・。ま、思い出深いお方ではありますよ・・。今は本山認定の布教師さん。全国を布教して回られる方。この後ろに・・二人の住職さんがいて、三人で「三部経」というおつとめをし、その脇で・・私が「添え」という形でおつとめをしたのだけれど、その一人が・・私の「伝道・布教」の教授だった「川田先生」・・。ま、この先生も・・同じ班の「お友達兼師匠兼コーチ」みたいな方・・で、本山布教師を育成する教授方・・・。もう一人の穴吹生もまた・・同じ・・・・。そうそうたるメンバーですな・・・。

その後は・・「お齋(とき)」・・・。お寺では普段に「食事」という意味で使うのだが、この辞書(ATOK-2010)では、「とき」では出て来ない。もう、古語とか死語になっているのかも知れない・・・。

でも・・、昔みたいに・・ああだこうだと世間話をすることもなく、それぞれが違う世代、違う生活観をもっていて・・会話も停滞気味・・・。お酒を飲んでにぎやかに故人をしのぶ・・・という時代ではなくなって、お酒はだめ、ビールもだめ・・・みたいな時代だから、お茶とおすましでは・・会話も進まない・・・。食べてしまえば・・「じゃぁ・・」ということでお開き・・・。叔父さんも寂しがるとは思うけれど・・・。

それだし・・最近はタバコを吸う人がめっきりと減った・・・。この日は20人近い人がいたけれど、タバコを吸うのはここの家のご主人だけ・・。三人のお坊さんもタバコを吸わなかった・・・。

私が子供の頃には、二人か三人の間に一個ずつの火鉢(手あぶり)があって、暖房と灰皿を兼ねていたものだった・・。暖房が普及すると・・そういう火鉢も姿を消して灰皿になったけれど、今は・・灰皿すらが出て来ない・・・。

ま、そういうことで、仏事も食事も・・様変わりしてしまったなぁと思ったことだった・・。

じゃぁ、また、明日、逢えるといいね。

さて、今日は・・叔父さんの「むかわれの法要」の日。そういうても、普通の方にはわからんと思うけれど、私の父のお姉さんが嫁いだ人・・・。私の父の姉の主人・・。つまりは「叔父」さんだと思う・・・。「むかわれ」というのは・・高松地方の方言らしい・・。愛媛地方でも使うらしいが、「一周忌」の法要をいう。

死者への回向(えこう)、自分の修めた功徳をほかのひとにめぐらし向けるという意味が・・「向かわれ」というのだそうだ・・。この一周忌で・・忌明けにもつながるのだとか。これが終われば・・納骨をする家もあるらしい・・。

こういう言葉的には・・真宗風ではないなぁと思いつつも、ご近所のお寺さんも「むかわれやから・・」とか、「むかわれのご法事ですから・・」と言うものだから、単に・・讃岐の方言として・・使ってるのかなぁとは思う・・。

この家・・・、ここは「かやの」さんちなんだけれど、私の叔父さんは・・私んちと同じ「きむら」さん。でも、私のおばさん(つまりは亡くなった叔父さんのつれあい)は「まえやま」さん。だから、おばさんは・・「まえやま」さんちのお仏壇をおまつりし、叔父さんの娘の家で・・・新しくお仏壇をお迎えしたとかで、私もややこしい・・・。

この・・「アルカイダ」みたいな人が・・ここの檀那寺さん・・。このブログにしょっちゅう出てくるお説教の掲示板・・・を書いてる住職さんだ。うちのお寺のグループのメンバーな訳だ。だから・・お友達な訳だし、お師匠さんでもあるし、コーチでもあるし・・。

この人・・「赤松円心」という・・戦国時代の武将と同じ名前・・。ここのお寺の創始者もまた、「赤松円心」で、それにあやかったのか、偶然なのか、単なる親(赤松天心)の思いつきなのか・・・。

私が京都の本山で布教師としてデビューしたときの司会者が、この赤松先生・・・。ま、思い出深いお方ではありますよ・・。今は本山認定の布教師さん。全国を布教して回られる方。この後ろに・・二人の住職さんがいて、三人で「三部経」というおつとめをし、その脇で・・私が「添え」という形でおつとめをしたのだけれど、その一人が・・私の「伝道・布教」の教授だった「川田先生」・・。ま、この先生も・・同じ班の「お友達兼師匠兼コーチ」みたいな方・・で、本山布教師を育成する教授方・・・。もう一人の穴吹生もまた・・同じ・・・・。そうそうたるメンバーですな・・・。

その後は・・「お齋(とき)」・・・。お寺では普段に「食事」という意味で使うのだが、この辞書(ATOK-2010)では、「とき」では出て来ない。もう、古語とか死語になっているのかも知れない・・・。

でも・・、昔みたいに・・ああだこうだと世間話をすることもなく、それぞれが違う世代、違う生活観をもっていて・・会話も停滞気味・・・。お酒を飲んでにぎやかに故人をしのぶ・・・という時代ではなくなって、お酒はだめ、ビールもだめ・・・みたいな時代だから、お茶とおすましでは・・会話も進まない・・・。食べてしまえば・・「じゃぁ・・」ということでお開き・・・。叔父さんも寂しがるとは思うけれど・・・。

それだし・・最近はタバコを吸う人がめっきりと減った・・・。この日は20人近い人がいたけれど、タバコを吸うのはここの家のご主人だけ・・。三人のお坊さんもタバコを吸わなかった・・・。

私が子供の頃には、二人か三人の間に一個ずつの火鉢(手あぶり)があって、暖房と灰皿を兼ねていたものだった・・。暖房が普及すると・・そういう火鉢も姿を消して灰皿になったけれど、今は・・灰皿すらが出て来ない・・・。

ま、そういうことで、仏事も食事も・・様変わりしてしまったなぁと思ったことだった・・。

じゃぁ、また、明日、逢えるといいね。