さぬき市地方は梅雨前線や湿った空気の影響により曇りで、昼過ぎから夕方には雨の降る所があるらしい。気温は22.7度から29.0度、湿度は88%から72%、風は0mから3mの東北東の風が少しばかり。明日の17日は引き続き梅雨前線や湿った空気の影響により曇りで、朝から昼過ぎは雨や雷雨の所がある見込みらしい。夕方からは晴れてくるということだ。

高松市福岡町にあるセトラ高松という住宅展示場に行ってきた。いや、別に住宅を建てるとか見学とか相談のためではない。

平成17年の正月から三月あたりには、昼休みになると、こうした展示場を見て回ったものだったが、あまりにも立派すぎて高すぎて諦めざるを得なかったもの。島の家「暁光庵」のローンを退職金で支払った直後にわが家が台風で流された時、貯金も預金もない状態で、わが家を再建することなんて不可能だった。

そんなことを思い出しながらやってきたのは、ここで行われた「草創の会セトラ歴史勉強会」でお話をするためだった。

お話は、塩飽の海から大陸を目指した三人の男たちの物語だった。古川庄八・古川阪次郎・山口嘉次郎の冒険物語の前編だったが、今日のメンバーたちには届いたのだろうか。しかしのかかし、1時間半の講演はきついものがある。なにせ「サムスカ錠剤」の効き目は強烈だから、ほぼ30分ごとにトイレに行きたくなるのである。でも、講師が途中でトイレに立つというのも前代未聞。

十年前には、ここにはたくさんの住宅が建っていたように記憶しているが、現在は五軒ほど。空き地が目立つなぁと思ったことだった。ま、セトラさんも宇多津・観音寺と三箇所もあるし、そのほかの展示場さんもあるので、そのバランスなんだろうか。

さて、帰りにだってトイレに行くのは同じ事。ほぼ30分ごとにトイレを探して走り回る。講演会が12時前に終わったのだが、そういう時間帯はどこのうどん屋さんも行列になっている。そこで、比較的空いていたコンビニで弁当とお茶を買ったがトイレは混んでいた。仕方がないので走り回って、志度寺さん裏の公衆トイレに駆け込んだ。

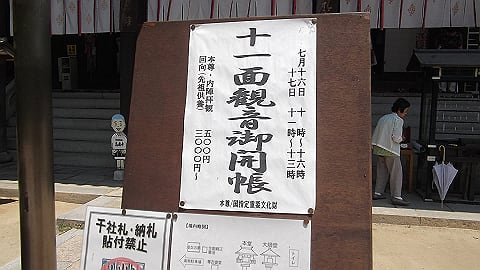

用を足して志度寺さんを見ると大勢のお客さん。観光バスも何台もが停まっている。あ、今日は7月の16日じゃないか・・。この日は昔から「志度寺さんの十六度市」の日として有名だった。少し前までは植木市や野道具市が開かれていたが、近年はご本尊さんの「御開帳」の日になっている。

こんなことは滅多にない。この前は三年か四年か前だった。四国霊場のお寺の本堂に入れるなんて滅多にないこと。さらにご本尊さまをじかに見られるなんてそうそうはないことだ。

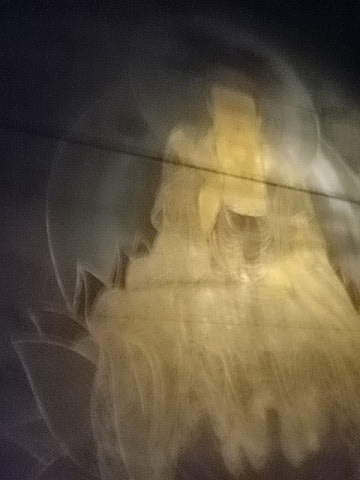

これが、補陀洛山志度寺の本尊「十一面観音立像」である。像高146Cmの檜の一木造りである。脇士は不動明王像と毘沙門天像で、ともに檜の一木造りで同じ時期の同じような彫刻になっている。今年は「撮影禁止」になっていたが、数年前にはOKだったのかも知れない。

お土産にはクリアファイルと腕輪守りと文化財ガイド。

ご本尊のある本堂を巡回していくと、本堂の裏手に扉が開いている。この扉の外から本堂を覗くと本尊厨子の真後ろに描かれた、金色に輝く阿弥陀如来絵図が見えるようになっている。御開帳と一緒に行われていた十六度市に訪れていたという小豆島の多くの方に向けて、開かれていた扉である。約30年前は十六度市に小豆島からもたくさんの方が行商や買い物のために訪れ、志度寺のすぐ裏にあった海岸に船を止めていたが、その海岸も埋め立てられ、十六度市もやまってしまった。現在では、この扉だけが小豆島と志度との絆の証となった。

これが、その、阿弥陀如来座像であるが、慌てていたのかきれいには映らない。そのほかにもたくさんの珍しい仏像や絵画が拝観できる。

これは、おへんろつかさの会の養成講座で教えてくれる「閻魔堂」である。ここの閻魔さんは全国でもここだけらしいという、冠上に「十一面仏頭」を頂いている。今日は「奪衣婆堂」も開帳されていた。

昼食時間とトイレとの関係で、思わず飛び込んだトイレのおかげで、今日は思いもしないものを見ることができたことだった。ちなみにお弁当は「海女の墓」すぐ横の駐車場でおいしく頂いた。

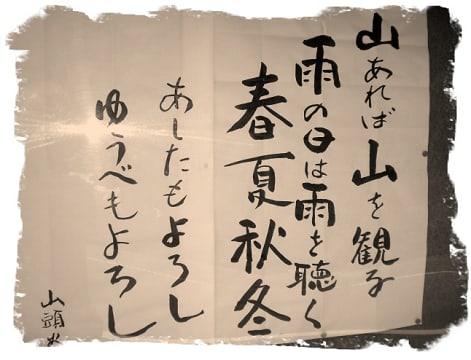

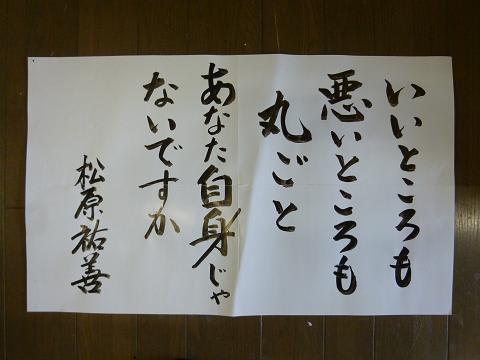

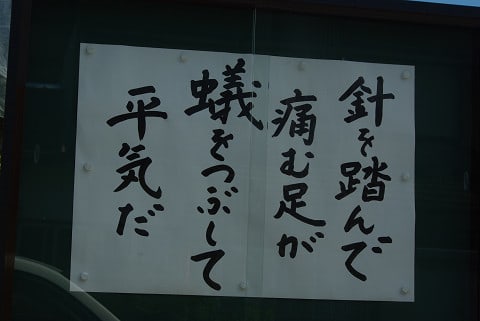

今日の掲示板はこれ。「針を踏んで痛む足が蟻をつぶして平気だ」というもの。いつもの赤松先生のお寺におったものだと記憶をしている。「クギを踏んで痛む足が、アリを潰して平気で、身勝手な被害者」というものが出拠だと思う。「アリを踏まずになんて、そんなことをいちいち気にしていたら 歩けない。それは仕方がないことだ」と思うものだが、その「仕方がない」「しょうがない」という自分の思いこそが、自分を正当化し、自分を中心にしてしか 物事を受け止めていない自分の身勝手さの象徴ではないかと言うているのである。人が生きるということは、多くのつながりの中に生きていて、他の人や動植物、自然にも迷惑をかけながら、しかも傷つけながら生きているのだということ、そういう自分の身の事実を見つめ直すことの大切さを噛みしめたいものである。

じゃぁ、また、明日、会えたらいいね。