7年ほど前、突然円形脱毛症に罹ったことがある。その年の2月に知人の葬儀に出席したときに同席していた親類の女性から、いつまでも髪があっていいですね、といわれてまもなく(それで少しいい気になったことへの罰でもあるように)急に髪が抜け始めた。ほんの数週間のうちにいくつか円形に髪の薄いところが何か所か出てきた。どこか体に異変でも起きたのではないかと思い気になって近くの皮膚科に行くと、大丈夫、ストレスか何かだと思いますので間もなく治りますよ、と言われ塗り薬を処方された。その後言われたとおりに何度か通院し、更に内服薬を処方されたり、光線を当てるなどの治療を受けたが一向に改善しない。それどころか、状況は悪化する一方だった。そして、最後に医者からは、残念ながら当院としてはもうこれ以上手の施しようがない。ついては美容整形外科を知っているからそちらへ行ってみてはどうか、ただし、健康保険は適用されないので、高額になるが、と言われた。

最初の診断は何だったのか、といささか憤慨するとともに、それまでの費用も決して少なくはなかったので、大いに落胆してしまった。髪を失うこと自体はいずれ避けられないだろうと思っていたがあまりにも急激な進行だったので簡単には受け入れられない。そうしていた間にも友人から夕食の誘いがあり、断ることもできないので、何人かの友人に会うことになった。もちろん彼らは自分の頭(髪)の変化に気づいていたがその時は何も言わなかった。後で聞いたのだが、癌か何かの大病をして、その治療の副作用で髪が無くなったのではと思い、髪のことよりも病気の可能性のことを心配をしていたと。

美容整形に通院して植毛するとか鬘をつけるとかということは、自分にとっては選択肢になかった。こうなったらあるがままを受け入れようと腹を括ったが、やはり、見た目が気にならないことはない。いっそ坊主頭にでもしようかと思ったこともある。そのうちに5月になり、だんだん日差しが強く感じられるようになった。これまでは髪の毛が日差しを受け止めていたのに、今は頭皮に直接日が当たる、いわば直火のようなことになったので一層そう感じられたのだと思う。自分では腹を括ったと言っても周囲の人の目に留まれば不快感や疑問を持たれるのはやはり良くない、という気もしてきた。そういうこともあってある会合の後、東京駅の大丸に寄って夏向きの帽子を買うことにした。店員も円形脱毛になっている自分の頭を見て何かを感じたのだろうが、いくつかのなかから勧めてくれたのが、かの渋沢栄一も創業に携わったというトーキョーハット(Tokio Hat)の通気性のよいウールとコットンの夏向きの帽子。これを被ると脱毛の所が程よく隠れるし何より強い日差しから頭皮を守ってくれそうだったので、さっそくそれを被って帰宅した。

それからというもの外出する時にはたいていその帽子を被っていた。そうしているうちに、日差しも少しづつ弱くなり、秋風を感じるようになったころ、それまで地肌の見えていた部分に産毛のようなものが生えてきた。この調子なら冬向きの帽子を買う必要もなくなるかもしれない、と期待していたところ、何か所もあった脱毛していたところが一斉に回復してきた。幸いなことに冬が来た頃にはほとんど元通りになって脱毛した所が目立たなくなり、周囲に不快感を与えるようなことも無くなった。

幸運にもほぼ元通りに回復したのだがいったい何が本当の原因だったのか今でも判らない。医者の友人も原因については特に言わず、何もせず放っておいて自然と治ることも良くあるんだよね、という程度。あんなに高額の治療費を取っておいてきっとあの皮膚科はやぶ医者だったに違いない!!

いつか帽子の似合う人になりたい、と思ってはいたが、自分にとってはそんな悲劇的(あるいは喜劇的)な出来事と結びついているから複雑な気分だ。もちろん、帽子は頭を自然の脅威から守るという実用的な意味がある。北欧やロシアのような極寒の地では帽子がないことは生命の危険を意味する。しかし、普通の状態では、例えば室内では相手に失礼で被れないし移動中も帽子の取り扱いには何かと気をつかわなければならない、下手をするとせっかくの帽子が型崩れしてしまうこともある。昔、女性が帽子を格納するための帽子箱をいくつも携えて旅行をしていたことからもそのことが判る。

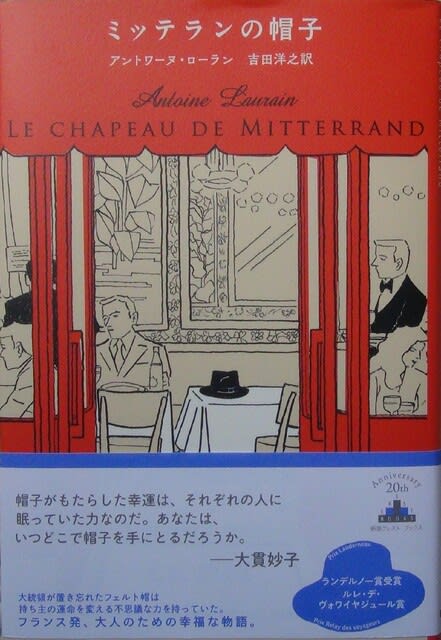

たしかに帽子が与える印象は、特に近代のヨーロッパにおいては極めて重要なものだった。それは、「頭の上に帽子を載せることで人は、それを持たない人たちに疑うことのできない威厳を誇示できるのだ」というフランスの劇作家トリスタン・ベルナールの言葉、そして、帽子を被らないミッテラン・フランス大統領に対しては「フランスを代表するシルエットに何かが欠けているように感じられた」(アントワーヌ・ローラン、「ミッテランの帽子」)ということにもつながる。

もう7年以上も経って、少しくたびれてしまったトーキョ―ハットのこの帽子、今年も(円形脱毛を隠すためでなく)季節が巡ってきてそろそろ出番が回って来そうだ。