見出し画像は空海の硯石とされる大きな石。高雄 神護寺に至る長い階段の続く参道脇にあったで。

11月の第二木曜日、京都の三尾に行ってきた。デュークエイセスの唄「女ひとり」で知られた栂ノ尾、高山寺のあるとこやで。紅葉シーズンとあって京都駅前から臨時便のバスが出ている。立命館大学➡御室仁和寺➡周山街道経由のバスの終点、栂ノ尾で降りた。紅葉のグラデーションが見事 木の葉に陽が当たるところは真っ赤に紅葉し、日陰の葉はまだ緑がみずみずしい状態。全山紅葉となるよりも朱・赤・橙・黄・黄緑・緑と変化するグラデーションが感動的に美しかった。すぐ下の中央の写真は槇ノ尾 西明寺の本堂に至る橋。左の写真は清滝川に架かる橋を見おろしているところ。

木の葉に陽が当たるところは真っ赤に紅葉し、日陰の葉はまだ緑がみずみずしい状態。全山紅葉となるよりも朱・赤・橙・黄・黄緑・緑と変化するグラデーションが感動的に美しかった。すぐ下の中央の写真は槇ノ尾 西明寺の本堂に至る橋。左の写真は清滝川に架かる橋を見おろしているところ。

昼食後、高雄にたどり着いたら、三尾のゆるキャラ、高雄紅葉ちゃんが出迎えてくれた。仏教大学の学生さんと高雄保勝会のコラボで誕生したと言う。高雄の神護寺境内は広々として、犬の散歩をさせている人もいる開放的な雰囲気が嬉しかった。 ここでも紫がかった赤から緑までのグラデーションが見ものだった。言葉に置き換えるとしたら、紫➡赤紫➡緋色➡赤➡朱➡橙➡黄色➡黄緑➡緑かなあ。 色を表す言葉が正しくは実際にどのような色を指しているのか、俺にはいまいち自信がない。これだけ豊かな色彩に囲まれていながら、それを表す言葉が不自由だと思うね。なぜなら我々の使っている日本語では、明らかに緑の信号を青信号と言ったり、黒々と艶やかな髪をみどりの髪と言ったりするもんな。

そんなわけで色については言葉に自信が持てないでいる。せっかくきれいな紅葉を見た後でも、拙い表現で済ませるしかできないもんな  「高雄のもみじキレイやったで。ほんま良かったわ」なんてね。そこに写真を多用したブログやインスタの意味もあるのかも知れないけどね。

「高雄のもみじキレイやったで。ほんま良かったわ」なんてね。そこに写真を多用したブログやインスタの意味もあるのかも知れないけどね。

逆光の中で光り輝く紅葉。何て美しい。誰か上手に巧い言葉で表現して

三尾を歩いて奈良公園のように鹿と出会うことはなかったけれど、シカによる食害は相当なものだと気付かされた。皐月(さつき)のように小さな木は喰われるために大きくなれないでいた。大きくなった木も樹皮を喰われないように網タイツのような金網を巻き付けられていた 左の写真。喰われていなかったのは有毒の馬酔木ぐらいかな

左の写真。喰われていなかったのは有毒の馬酔木ぐらいかな 右の写真。

右の写真。

我らがリーダー斎藤先生によると清滝川の河原には鹿の足跡が一杯だったそうだ。獣害の懸念を除けば全体として良い印象の高雄 神護寺だった。最後にお見送りしてくれたのはど迫力の鬼瓦と清滝川の水鏡に映った紅葉。ちなみに神護寺に鬼瓦1枚寄贈するにはたいへんなおカネがいるらしい。我々庶民の家の貧弱な瓦の百倍以上の重量と手間がかかっていそうだからね。

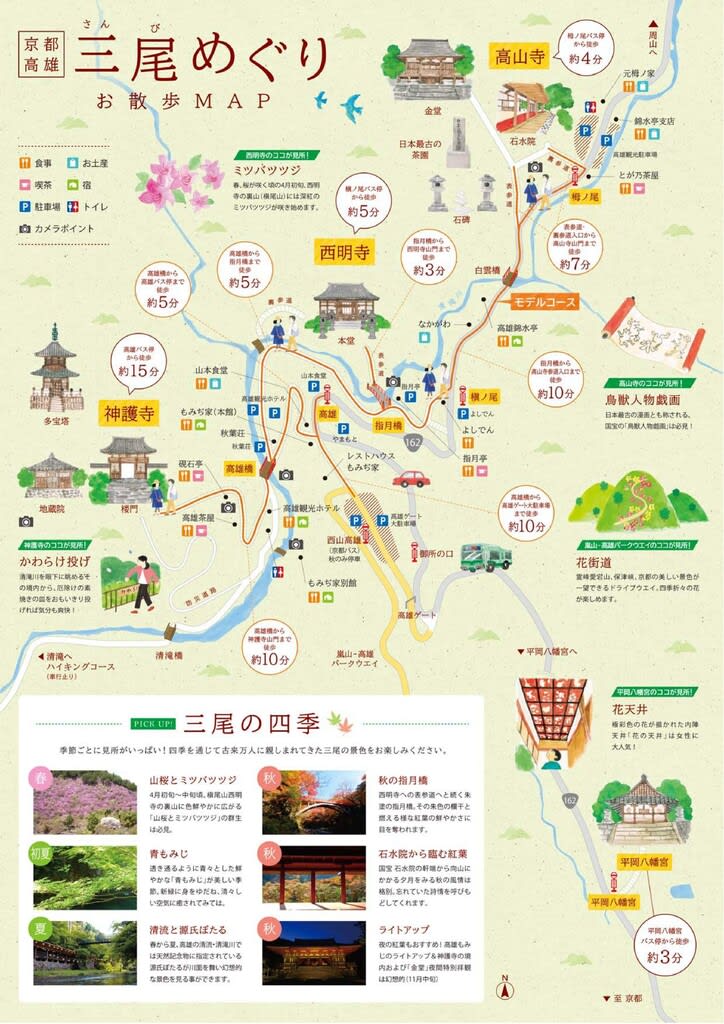

栂ノ尾から高雄 神護寺まで この日歩いたコースは 高雄保勝会の略地図を見ると良く判る。バス停などに置いてあったので、この地図を手にしながら歩いている人もおおぜいいた。ご参考までに。

次号では三尾で出会った紅葉以外の植物について話そう。乞うご期待