電子図書の本を買いました(2回目)

「タモリと戦後ニッポン」

この本、寄せ集めた情報を列記した様なモノなんですが、この手の本には元情報の検索等、電子図書が使い勝手がいいことを今更ながら気付きました

□ □ □ □ □

"赤塚不二夫は、自分も含めて満洲で生まれ育った人間には自由業が多いと書いていた(『ボクの満州』)。

おそらくそれには、もともと家族が理想や自由を追い求めて満洲に渡っており、比較的自由な家庭や社会のなかで育ったというのもあるのだろう。タモリもまた、

実際に現地体験があるわけではないとはいえ、生まれ育った家庭環境には満洲育ちの人たちと近しい部分がありそうだ。"

□ □ □ □ □

上記の一節も 「タモリと戦後ニッポン」iPadからのコピー&ペーストです

今回のお題は、赤塚不二夫&タモリであります

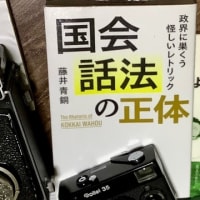

参考図書)

|

タモリと戦後ニッポン (講談社現代新書) |

| 近藤 正高 | |

| 講談社 |

|

赤塚不二夫対談集 これでいいのだ。 (MF文庫ダ・ヴィンチ) |

| 赤塚不二夫、タモリ、北野武、松本人志、立川談志、荒木経惟、ダニエル・カール、柳美里 | |

| メディアファクトリー |

■満州

■帰国

■没法子

■タモリ

■居候

■対談

■弔辞

■ ■ ■ ■ ■

■満州

満州といえば、戦争等のイメージが多く詳しくは知りません

東海道新幹線に土地を提供した祖父から、戦前に弾丸列車で満州まで線路を結ぶ計画があった、満州の鉄道技術は優れていた等の話は聞いたことがありました

日本国内の重苦しい空気とは明らかに違う世界があったようです

日本国内より世界の情報が集まり、映画や音楽の文化も栄え、それを求めて満州に渡った人も多かったようです

山田洋二監督談

ベットに入るまで靴を脱いだことはない ずっと革靴

レンガ造りの洋館に住んでいた

コックさんが中国人、家庭教師がフランス人、馬番がドイツ人、山田監督の子守が日本の田舎からきた女性

土曜日の夜になると両親は舞踏会へ、教科書の中の日本の風景は異国であった

■帰国

赤塚不二夫

“満洲で生まれ育ち、終戦後、奉天から母と妹弟と命からがら祖国に引き揚げてきた体験を持つ。

憲兵だった父はシベリアに抑留されたという。世代というのもあるのだろうが、赤塚のアシスタント出身者には、高井研一郎・古谷三敏・横山孝雄・北見けんいちと幼少期を中国大陸ですごした者が目立つ。

後年、もし親とはぐれていたら残留孤児になっていたと皆が口々に語っている(中国引揚げ漫画家の会編『ボクの満州』)。”

“オレは満州から引きあげてきて、奈良の大和郡山に3年間住んでいたんだけど、ヨソ者を徹底的に排除する風潮があったんだ。

オレも差別されたよ。配給の列に並んでて、オレの順番になると「満州、ダメ」とか言って本当にくれないんだから。

いい大人が子供に対してだよ。今でも忘れられないよ。”

“オレの故郷はあのデッカイ満州だ。”

■没法子

“満洲で生まれ育った経験は赤塚の精神形成にどんな影響をおよぼしたのか。赤塚は自分にかぎらず、戦前・戦中に中国ですごした日本人は、「没法子」、日本語でいえば「しかたがない」といった感覚を身につけたと語っている。”

“日本の中ではみんながギスギスして生きていくっていうのがある。

ところが、満州育ちっていうのは、なんか適当で、アバウトで、「どうでもいいや」「なるようになるさ」って生きちゃった、みたいなのがある。要するにせこせこした生き方より、おもしろくて、のんびりした連中が好きなんだ。”

“「没法子」、赤塚マンガの名ゼリフで言い換えるなら「これでいいのだ」とでもなるだろうか。というか、どうしてもそう言い換えたくなる。

このおおらかさが、後年上京したタモリを自宅に居候させることにもつながったのではないか。”

“自分が最低だと思っていればいいのよ。一番劣ると思っていればいいの。そしたらね、みんなの言っていることがちゃんと頭に入ってくる。

自分が偉いと思っていると、他人は何も言ってくれない。そしたらダメなんだよ。てめぇが一番バカになればいいの。

バカっていうのは自分がハダカになることだ。世の中の常識を無視して、純粋な自分だけのものの見方や生き方を押し通すことなんだよ。

バカだからこそ語れる真実っていっぱいあるんだ。”

“頭のいいヤツは、わかりやすく話す、頭の悪いヤツほど、難しく話すんだよ。”

■タモリ

タモリは満州をしらない

「危ない」と感じ、森田一家は、満州から早めに帰っていた

1945年8月22日、敗戦から一週間後に生まれた

タモリ:森田一義

戦前、関東軍と対峙していた総理大臣 田中義一から名をとり一義と名付けられた

一方、満州生まれの指揮者の小澤征爾は、満州事変の首謀者となった板垣征四郎と石原莞爾から一字ずつ貰って「征爾」と命名された

福岡・高宮で暮らす

小学校の頃、両親が離婚 祖父母に育てられた、孫であるタモリにマージャン、ゴルフを教えた

高宮中学、筑紫が丘高校、早稲田大学

早稲田で哲学科に入るもモダンジャズ研究会に入る

同じ次期キャンパスには吉永小百合、森田必勝(後に阿佐ヶ谷駐屯地で三島由紀夫とともに割腹自決)、久米宏、田中真紀子がいた

学生運動が渦巻いていた

かくし芸をやるととにかく面白かった

新宿のジャズ喫茶に顔を出していた

ろくに大学に行っていないコトが祖父にばれ、福岡に強制送還される

1972年、山下洋輔トリオが福岡にやってきた

ホテルの部屋で山下洋輔が長唄を歌い、中村誠一が籐の椅子を鼓としてたたき出す、それが延々と続く、僅かに開いた扉から、ゴミ箱を頭から被った男がやってきた

お前は誰だ、デタラメな日本語で話しだす

中国語、ドイツ、イタリアの言葉を猛スピードで語る、延々と芸をみせる

朝になるとその男は「でわ」と帰っていった

東京に戻ってからもタモリの話でもちきり、「九州の天才」を呼ぶ為に皆でカンパし呼ぶことにした

「ジャックの豆の木」にタモリ目当ての常連が集まってきた

その中に赤塚不二夫、筒井康隆が居た

筒井康隆が、即興ネタの注文をだした

「中国人のターザン」

赤塚は笑わなかった

「酸素不足の大河内伝次郎」

全員 大爆笑

そこから大盛り上がり

それを見つめる男、赤塚不二夫

「君は面白い。お笑いの世界に入れ。8月の終わりに僕の番組があるからそれに出ろ。それまでは住むところがないから、私のマンションにいろ」

(カーサ目白:家賃17万円今なら50万円にか)

■居候

1975年 人口の49.4%が30歳以下という時代

ベンツから洋服など、「使っていいよ」ということで自由に使っていた

「金ある?」と電話がくれば「ないですよ」 で、すぐにお金を貰っていた

赤塚不二夫に呼ばれた場所へ行き、そこで芸をするのが業務となっていた

ある日、赤塚不二夫が自分の服をとりに帰った

ドアをあけると知らない女性が「キャー」、タモリの奥さんであった

知らぬ間に福岡から呼びよせていた

タモリ

「先生、困りますよ、私にも暮しというものがあります」

赤塚不二夫

「す、すいません」と帰っていった

“そんな家主にタモリが礼を言うことはなかった。

タモリには、「お前が俺を見込んだんだから仕方ない。お前は自分の度量がそれだけあって、それなりに経済的にやっていけるんだから、なかったらやんなきゃいい》という、居候道というか居候哲学みたいなものがあったからだ(『これでいいのだ。』)。

じつは当初、タモリは赤塚がほかにもマンションを持っていて、そこに住んでいるものとばかり思っていた。

だが、実際には赤塚は帰るところがないので、仕事場に寝泊まりしていたのだった。

それを知ったとき、さすがのタモリにもグッとこみあげるものがあったが、ここで引け目を感じては居候道に反すると思って堪えたという。”

■対談

赤塚

これでいいんだよ。これでいいのだ!

彼(タモリ)と俺とはね、ただあるときに出会ったということだけで、それを自分で大事にしておけばいいだけなんだよ。

俺が面倒見たとか、みられたとかってことは一切関係ないんだよ。

だから、そっちじゃそっとで勝手に生きてりゃいいし、こっちはこっちで勝手に死にゃあいいわけだよ。

だけど、死んだ時には来てくれよな。

タモリ

あんたのとこの葬式もメチャクチャだろうからなぁ。、、、、楽しませてもらうよ。

(2000年頃)

8月2日にあなたの訃報に接しました。6年間の長きにわたる闘病生活の中で、ほんのわずかではありますが回復に向かっていたのに、本当に残念です。

われわれの世代は赤塚先生の作品に影響された第1世代といっていいでしょう。あなたの今までになかった作品や、その特異なキャラクター、私たち世代に強烈に受け入れられました。10代の終わりからわれわれの青春は赤塚不二夫一色でした。

何年か過ぎ、私がお笑いの世界を目指して九州から上京して、歌舞伎町の裏の小さなバーでライブみたいなことをやっていた時に、あなたは突然私の眼前に現れました。その時のことは今でもはっきり覚えています。赤塚不二夫が来た。あれが赤塚不二夫だ。私を見ている。この突然の出来事で、重大なことに、私はあがることすらできませんでした。終わって私のところにやってきたあなたは、「君は面白い。お笑いの世界に入れ。8月の終わりに僕の番組があるからそれに出ろ。それまでは住むところがないから、私のマンションにいろ」と、こう言いました。自分の人生にも他人の人生にも影響を及ぼすような大きな決断を、この人はこの場でしたのです。それにも度肝を抜かれました。

それから長い付き合いが始まりました。しばらくは毎日新宿の「ひとみ寿司」というところで夕方に集まっては深夜までどんちゃん騒ぎをし、いろんなネタを作りながら、あなたに教えを受けました。いろんなことを語ってくれました。お笑いのこと、映画のこと、絵画のこと。他のこともいろいろとあなたに学びました。あなたが私に言ってくれたことは、いまだに私にとって金言として心の中に残っています。そして仕事に生かしております。

赤塚先生は本当に優しい方です。シャイな方です。麻雀をする時も、相手の振り込みであがると相手が機嫌を悪くするのを恐れて、ツモでしかあがりませんでした。あなたが麻雀で勝ったところを見たことがありません。その裏には強烈な反骨精神もありました。あなたはすべての人を快く受け入れました。そのためにだまされたことも数々あります。金銭的にも大きな打撃を受けたこともあります。しかし、あなたから後悔の言葉や相手を恨む言葉を聞いたことはありません。

あなたは私の父のようであり、兄のようであり、そして時折見せるあの底抜けに無邪気な笑顔は、はるか年下の弟のようでもありました。あなたは生活すべてがギャグでした。たこちゃん(たこ八郎さん)の葬儀の時に、大きく笑いながらも目からはぼろぼろと涙がこぼれ落ち、出棺の時、たこちゃんの額をぴしゃりと叩いては、「この野郎、逝きやがった」と、また高笑いしながら大きな涙を流していました。あなたはギャグによって物事を動かしていったのです。

あなたの考えはすべての出来事、存在をあるがままに前向きに肯定し、受け入れることです。それによって人間は、重苦しい陰の世界から解放され、軽やかになり、また、時間は前後関係を断ち放たれて、その時、その場が異様に明るく感じられます。この考えをあなたは見事に一言で言い表しています。すなわち、「これでいいのだ」と。

今、2人で過ごしたいろんな出来事が、場面が、思い浮かんでいます。軽井沢で過ごした何度かの正月、伊豆での正月、そして海外への、あの珍道中。どれもが本当にこんな楽しいことがあっていいのかと思うばかりのすばらしい時間でした。最後になったのが京都五山の送り火です。あの時のあなたの柔和な笑顔は、お互いの労をねぎらっているようで、一生忘れることができません。

あなたは今この会場のどこか片隅で、ちょっと高い所から、あぐらをかいて、ひじを付き、ニコニコと眺めていることでしょう。そして私に「おまえもお笑いやってるなら弔辞で笑わしてみろ」と言ってるに違いありません。あなたにとって死も1つのギャグなのかもしれません。

私は人生で初めて読む弔辞が、あなたへのものとは夢想だにしませんでした。私はあなたに生前お世話になりながら、一言もお礼を言ったことがありません。それは肉親以上の関係であるあなたとの間に、お礼を言う時に漂う他人行儀な雰囲気がたまらなかったのです。あなたも同じ考えだということを、他人を通じて知りました。しかし、今、お礼を言わさせていただきます。赤塚先生、本当にお世話になりました。ありがとうございました。私もあなたの数多くの作品の1つです。合掌。

平成20年8月7日、森田一義

■ ■ ■ ■ ■

ということでした

すべてのコトに意味をもたす恐ろしい時代を経験し、意味のないモノを求める

無意味にこそ価値がある

そんなメッセージを感じる次第です

ではまた