『子どもから漲るパワー浴びせられ

負けじに頑張る気持ち持ちたい』

学習発表会が終わり、いつもの生活に戻るかと思いきや、なにかかにかの行事や取り組みがありますあと10日間、子どもたちからもらっているパワーをわずかながらでも体に感じながら、頑張っていきたいと思います。

子どもたちは、寒風が吹く中でも、グランドを元気に駆け回っています。

(2022年12月13日冬 年末になり)

今日、子どもがやってきて、

「せんせい、道路でゴミ拾った。これって、せんせいが捨てた?」

ジョークがジョークでもないようなシールを手にのせてくれました。

「たとえ、飲んだとしても、せんせいが捨てるわけないやろ。わざわざ持ってこなくてもいいです。」

まったく。でもおなかの脂肪は減らしたいです。

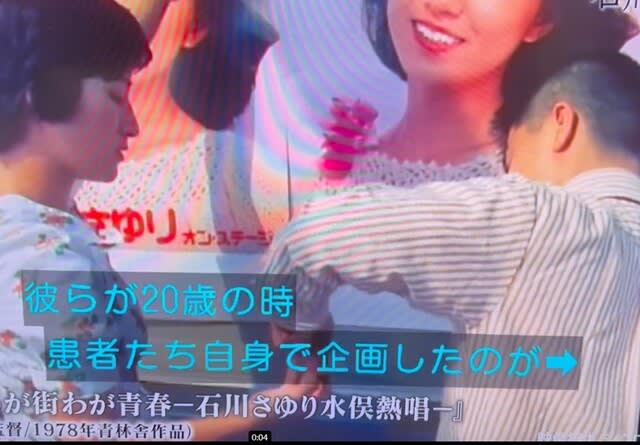

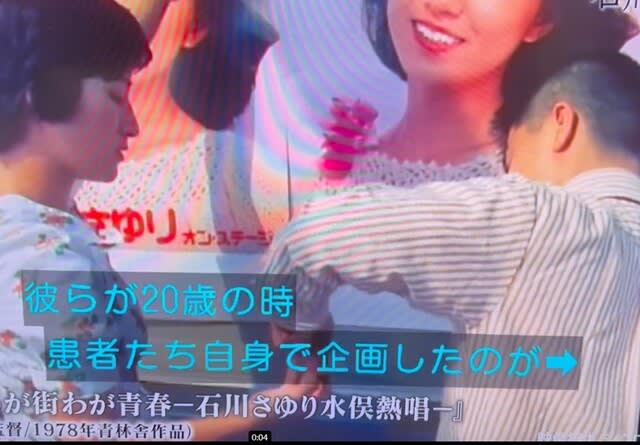

先日、姉より「ひょっとしたら、NHKの「うたコンスペシャル 石川さゆり」に一瞬出るかも知れないと連絡がありました。

一瞬を見つけるのが難しいと思い、昨日の再放送をハードディスクにおさめました。

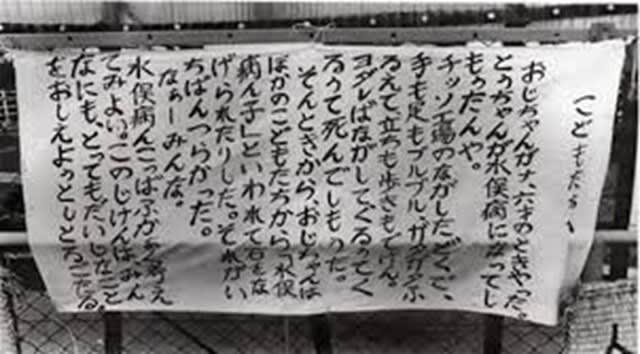

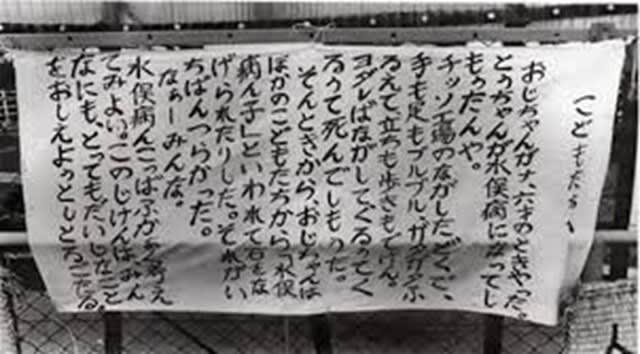

姉は、若かりし頃、大学の研究で、もうお亡くなりになられましたが、「水俣病」に関しての第一人者である原田正純先生という方について「水俣病」についての研究をしていました。

この研究を機会に患者さんに寄り添いながら、活動を行っていました。

姉の結婚式にも水俣から来てくれていました。

熊本出身の石川さゆりさんのファンの患者さんと石川さんの交流が行われ始めました。

そのワンシーンに若かりし頃の姉の活動が出ていました。

活動を行っていたことは、話では分かっていましたが、こうして映像で見るのは、初めてでした。

水俣病を患いながら、頑張って生き抜こうとしている患者さんを支えていく姿は、きょうだいながら、素晴らしさを感じました。

結婚後も転勤族という身ながら、水俣の方とわずかながらの交流を持ち続けています。

また石川さゆりさんもすごいです。

「「大好きな仲間が応援に来てくれた」。熊本県出身の歌手、石川さゆりさんが25日、熊本市で開いた「50周年記念コンサート」に、水俣病の胎児性患者を招待した。石川さんは、20代の頃からの友達だという患者たちにエールを送ろうと、「津軽海峡・冬景色」など20曲余りを熱唱した。」

と報道されています。

「「心が優しくて、強くて大好きな仲間がお祝いに来てくれました。どうかみなさん、彼らを忘れないでください。熊本は素敵なところもたくさんあるが、間違ってしまった歴史もある。」

とステージからの言葉です。

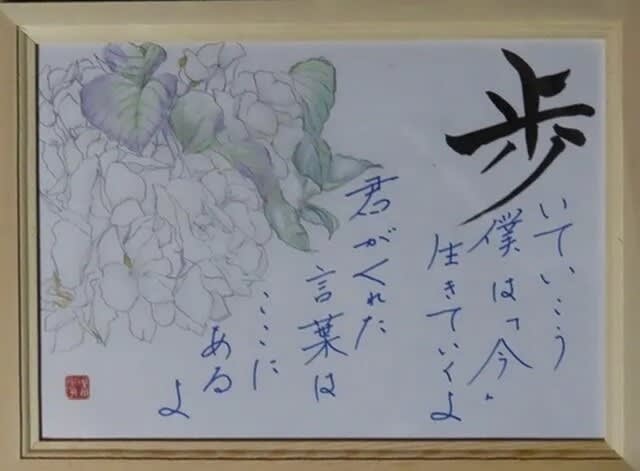

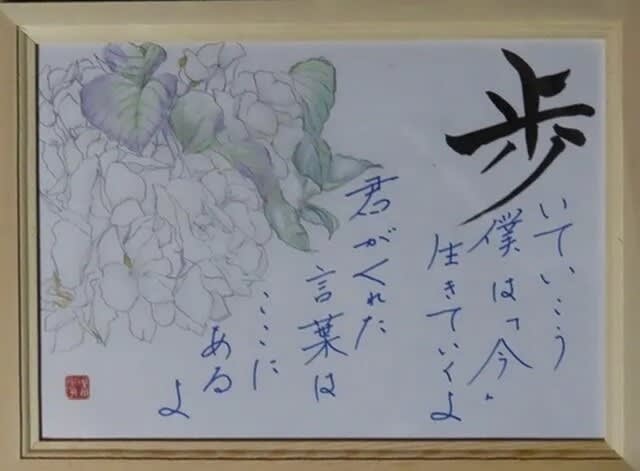

今年の漢字は、「戦」でした。私たちは、もっとやわらかく幸せな言葉が思い浮かぶ社会にしていかなければなりません。

そういった意味では、石川さゆりさんの行動に感動をします。

負けじに頑張る気持ち持ちたい』

学習発表会が終わり、いつもの生活に戻るかと思いきや、なにかかにかの行事や取り組みがありますあと10日間、子どもたちからもらっているパワーをわずかながらでも体に感じながら、頑張っていきたいと思います。

子どもたちは、寒風が吹く中でも、グランドを元気に駆け回っています。

(2022年12月13日冬 年末になり)

今日、子どもがやってきて、

「せんせい、道路でゴミ拾った。これって、せんせいが捨てた?」

ジョークがジョークでもないようなシールを手にのせてくれました。

「たとえ、飲んだとしても、せんせいが捨てるわけないやろ。わざわざ持ってこなくてもいいです。」

まったく。でもおなかの脂肪は減らしたいです。

先日、姉より「ひょっとしたら、NHKの「うたコンスペシャル 石川さゆり」に一瞬出るかも知れないと連絡がありました。

一瞬を見つけるのが難しいと思い、昨日の再放送をハードディスクにおさめました。

姉は、若かりし頃、大学の研究で、もうお亡くなりになられましたが、「水俣病」に関しての第一人者である原田正純先生という方について「水俣病」についての研究をしていました。

この研究を機会に患者さんに寄り添いながら、活動を行っていました。

姉の結婚式にも水俣から来てくれていました。

熊本出身の石川さゆりさんのファンの患者さんと石川さんの交流が行われ始めました。

そのワンシーンに若かりし頃の姉の活動が出ていました。

活動を行っていたことは、話では分かっていましたが、こうして映像で見るのは、初めてでした。

水俣病を患いながら、頑張って生き抜こうとしている患者さんを支えていく姿は、きょうだいながら、素晴らしさを感じました。

結婚後も転勤族という身ながら、水俣の方とわずかながらの交流を持ち続けています。

また石川さゆりさんもすごいです。

「「大好きな仲間が応援に来てくれた」。熊本県出身の歌手、石川さゆりさんが25日、熊本市で開いた「50周年記念コンサート」に、水俣病の胎児性患者を招待した。石川さんは、20代の頃からの友達だという患者たちにエールを送ろうと、「津軽海峡・冬景色」など20曲余りを熱唱した。」

と報道されています。

「「心が優しくて、強くて大好きな仲間がお祝いに来てくれました。どうかみなさん、彼らを忘れないでください。熊本は素敵なところもたくさんあるが、間違ってしまった歴史もある。」

とステージからの言葉です。

今年の漢字は、「戦」でした。私たちは、もっとやわらかく幸せな言葉が思い浮かぶ社会にしていかなければなりません。

そういった意味では、石川さゆりさんの行動に感動をします。