ふるさとってどの範囲をいうのでしょう。

「ふるさと世界」?おかしいな。

「ふるさとアジア」?これもちょっと違う。

「ふるさと日本」?なんかおかしくなくなった。

「ふるさと大分」?まあ、これは似合う。

「ふるさと耶馬溪」?ぴったしいいね☆

ふるさとの定義は難しい。それでもふるさとを大分まで伸ばしてブログを綴ります。

ふるさとの今日のできごと3つです。

【教育実習の最終日】

今日、学校は教育実習生の最終日でした。

朝、生徒集会を開催してお別れ会をしました。涙もあったお別れ会でした。

「先生もうちょっとおっちょってよ。」

という会が終わっての生徒の会話がほのぼのとしていました。

生徒がお家の方も車を待つ間、勉強を教えていたり、朝のあいさつ運動に立ったりと授業以外でも一生懸命に子どもたちの姿を追っていました。すごく新鮮でこちらもエネルギーをもらうことができました。

近い未来、またふるさと大分の教壇に立って、子どもたちのために活躍をしてほしいです。ファイト☆

【九州大会へ~クラブチーム~】

生徒集会の時に、サッカーのクラブチームで宮崎で行われる九州大会に参加する生徒の激励会をしました。

部活動ではないのですが、それでもふるさとの代表として頑張ってきます。

2つのチームから参加します。

全校生徒の前で、参加する生徒から「頑張る」メッセージがありました。

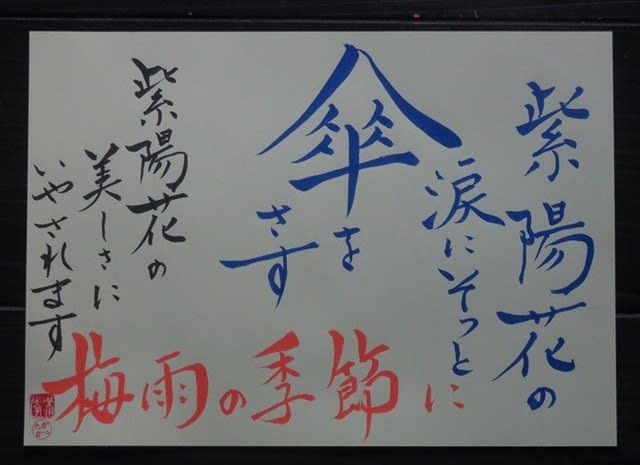

宮崎に行くひとチームのバスが迎えに来ました。強い雨が降っていましたが、クラスメートが玄関で手をふって見送りました。いい光景でした。

九州というステージの中での奮闘を期待しています。がんばれ☆

【O未来・・・第31回定期演奏会】

夜は、ピアノ演奏グループ「O未来」さんの定期演奏会が大分市の「音の泉ホール」で開催されました。

聴きに行きました。

7月には、勤務する学校にも6名が演奏に来ていただけます。

O未来さんは、大分の芸術の大学出身者でつくられているピアノ演奏グループです。日々、個人の音楽活動を中心にしながら、こうして集まっての演奏会を開いています。

また県内の学校へ訪問を行ない、ピアノ演奏を通して、音楽の素晴らしさを「ふるさと大分」の子どもたちに伝えてくれています。前任校そして今の勤務校になっても来校して演奏をしてくれています。

「O未来」の「O」は大分という意味です。7月の演奏会が楽しみです。

今日の演奏は、9人の方の演奏でした。ソロそして、2台ピアノの演奏と素晴らしい演奏を繰り広げました。

繊細でそして、迫力を感じました。

そして、心地よい時間を過ごすことができました。感謝です☆

ふるさとは、「雨にも負けず」に頑張っています。

「ふるさと世界」?おかしいな。

「ふるさとアジア」?これもちょっと違う。

「ふるさと日本」?なんかおかしくなくなった。

「ふるさと大分」?まあ、これは似合う。

「ふるさと耶馬溪」?ぴったしいいね☆

ふるさとの定義は難しい。それでもふるさとを大分まで伸ばしてブログを綴ります。

ふるさとの今日のできごと3つです。

【教育実習の最終日】

今日、学校は教育実習生の最終日でした。

朝、生徒集会を開催してお別れ会をしました。涙もあったお別れ会でした。

「先生もうちょっとおっちょってよ。」

という会が終わっての生徒の会話がほのぼのとしていました。

生徒がお家の方も車を待つ間、勉強を教えていたり、朝のあいさつ運動に立ったりと授業以外でも一生懸命に子どもたちの姿を追っていました。すごく新鮮でこちらもエネルギーをもらうことができました。

近い未来、またふるさと大分の教壇に立って、子どもたちのために活躍をしてほしいです。ファイト☆

【九州大会へ~クラブチーム~】

生徒集会の時に、サッカーのクラブチームで宮崎で行われる九州大会に参加する生徒の激励会をしました。

部活動ではないのですが、それでもふるさとの代表として頑張ってきます。

2つのチームから参加します。

全校生徒の前で、参加する生徒から「頑張る」メッセージがありました。

宮崎に行くひとチームのバスが迎えに来ました。強い雨が降っていましたが、クラスメートが玄関で手をふって見送りました。いい光景でした。

九州というステージの中での奮闘を期待しています。がんばれ☆

【O未来・・・第31回定期演奏会】

夜は、ピアノ演奏グループ「O未来」さんの定期演奏会が大分市の「音の泉ホール」で開催されました。

聴きに行きました。

7月には、勤務する学校にも6名が演奏に来ていただけます。

O未来さんは、大分の芸術の大学出身者でつくられているピアノ演奏グループです。日々、個人の音楽活動を中心にしながら、こうして集まっての演奏会を開いています。

また県内の学校へ訪問を行ない、ピアノ演奏を通して、音楽の素晴らしさを「ふるさと大分」の子どもたちに伝えてくれています。前任校そして今の勤務校になっても来校して演奏をしてくれています。

「O未来」の「O」は大分という意味です。7月の演奏会が楽しみです。

今日の演奏は、9人の方の演奏でした。ソロそして、2台ピアノの演奏と素晴らしい演奏を繰り広げました。

繊細でそして、迫力を感じました。

そして、心地よい時間を過ごすことができました。感謝です☆

ふるさとは、「雨にも負けず」に頑張っています。