完熟した九重栗カボチャの3番果を収穫しました。台風12号が来襲する前にと一斉に収穫しました。

4月末に省力の直播きをし、親蔓1本仕立てにしています。3番果まで穫るつもりで蔓を伸ばしました。

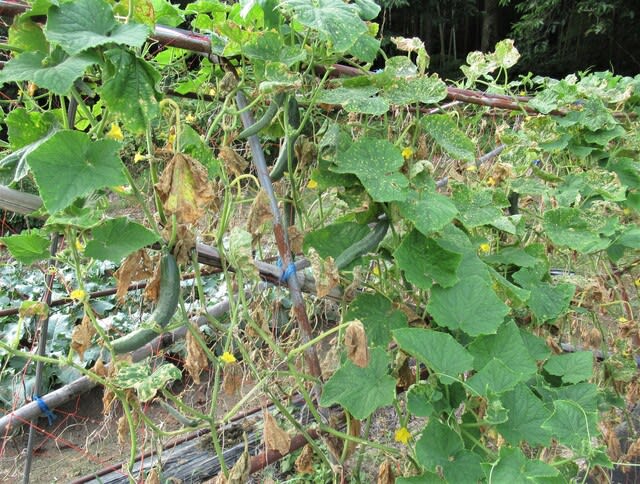

蔓は8メートル以上に伸び、後半は半放任にして邪魔になるところを摘芯した程度です。雑草も大分茂っていますがご愛敬。

4月末に省力の直播きをし、親蔓1本仕立てにしています。3番果まで穫るつもりで蔓を伸ばしました。

蔓は8メートル以上に伸び、後半は半放任にして邪魔になるところを摘芯した程度です。雑草も大分茂っていますがご愛敬。

1番果はもちろん、2番果も8月中にまとめて収穫し終わっています。例年3番果まで穫ることは余りありませんが、今年は1本仕立てで伸ばしたため、穫ってみようと目論みました。

3番果の位置は株元から5~6メートルのあたりといったところでしょうか。普通、蔓の先に着く実は末(うら)成りと言われてまずいとされます。それは葉が少ない上に若いうちに穫ってしまうのでまずいのは当然です。3番果であっても十分な葉があって完熟すれば必ず旨いカボチャが穫れるはずです。

着果はあまりよくありませんでしたが、最終的には結構成っていました。もうすでに開花してから45~50日は経過し、完全に完熟日数に達しています。

どの実も軸は褐色に変色し多数のひび割れが出ており完熟間違いありません。

今年は1番果も2番果もすべて完熟で穫っています。追熟なしでも美味しいカボチャになっています。

3番果はまだ一度も収穫していません。今回まとめて収穫します。

3番果はまだ一度も収穫していません。今回まとめて収穫します。

これは以前収穫した2番果。現在まだ食べている最中です。ほくほくの栗カボチャです。

完熟と言っても3番果をこれ以上畑に置くと劣化する可能性があります。形も大きさも良いカボチャが穫れました。

この2個は2番果に近い位置にあったので、前回収穫時の見つけ残しかもしれません。

こちらは6月末に種を播いた遅穫り用のカボチャ。品種は昨年と同じ白爵で、長期貯蔵に適するカボチャです。

しかし、残念ながら全く着果しませんでした。初めての経験です。8月の猛暑から9月の秋雨に耐えられなかったようです。これは諦めるしかありません。

九重栗カボチャの3番果の一部を冬至カボチャ用に貯蔵できるでしょうか。