1981年ヒットシーンの総括カセット③④とは違う⑤。

1980、1981年~82年と日々続いていく、ニューウェイヴシーンど真ん中のカセットテープ。

豊かでイマジネイティヴ、希望が詰まった選曲。これは今も有効。

ほとんどはクロスオーバーイレブンのエアチェック。

A面はすべてクロスオーバーイレブンからの録音。

B面1~2曲は夕方「軽音楽をあなたに」より。そして3曲目以降クロスオーバーイレブンに戻る。

***

ペンギン・カフェの「エール・ア・ダーセ」には、ある音楽評論家が言っていたことを想い出す。

「彼らのクチさわり良い音がココチ良いが、逆にうっすら感じさせるブキミさ。」

それを言ったのは(中村)とうようさんと思っていたのだが、雑誌をめくるとそうではなかった。

とうようさんは不気味で怖い音楽としてイーノの「ミュージック・フォー・エアポーツ」を挙げながら、ペンギン・カフェは”あの怖さにくらべ好意的にとらえている”。

とうようさんが指す「ミュージック・フォー・エアポーツ」の怖さ感覚は、じぶんも分かる。

初めて聴いた1981年秋から1982年に向けて、そんな怖さをよく感じた。

それはボウイ、ハロルド・バッド、ララージ、ジョン・ハッセル等々関わったどの作品にも通じるが、もっぱら音楽を聴けるのは夜から深夜という中、音が鳴る時間の波間の裂け目に(彼がよく言う)オルタナティヴ・ワールド、つまり此の世に居ながら別世界を見てしまうのだ。

それは過感な少年時代だったから聞こえた/視えたのもあるが、実際そんな意図を音として実現させてしまうイーノの才能と狂気が勝っていた。

ペンギン・カフェのアルバムは、確かにイーノがプロデューサーだったが、ほとんど自由にサイモン・ジェフスがやりたいように作ったもの。

それは故サイモン自身が言っていたこと。

信頼して自由にやらせてくれて、スポットを当ててくれたことも含めて、イーノに感謝していた。(天にも昇るような想い、と言っていた。)

サイモン曰く、困ったときだけイーノは「こうしたらいいんじゃない?」と支援した。

***

B面2曲目「カリオペディスクオルゴールのメロディ」は、「軽音楽をあなたに」の新譜紹介のなかで掛かった。

当時出たレコード『オルゴールと自動オルガンの饗宴』の1曲。

オルゴールの響き(それは公共BGMや冠婚葬祭用ではない)が美しくて録音を残した。

ゼンマイを巻いて曲が流れ、終わるとカチッと音がする。

この自動演奏は、思えばイーノの自動演奏とリンクする。

ペンギン・カフェ(&イーノ)~オルゴール~ティム・ブレイクと繋がる流れ。それは意図せず1つづつ好きな曲を録音していった結果の偶然が生んだ産物。

オルゴール曲のカチッの後にピヨヨヨ~ンと宇宙の音が小さく始まり、うねりとなっていく「宇宙の灯台」へ。

そう見ていくと、カーズの明快ポップな「シェイク・イット・アップ」からの曲が解毒剤として混じっているものの、カセット全体を陰鬱な空気が支配している。

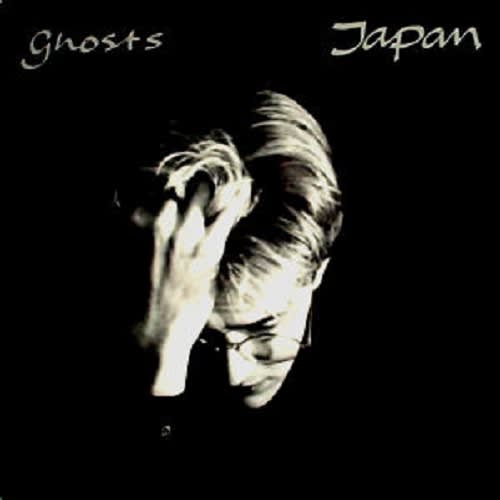

この当時、ジャパンのアルバム「孤独な影」やこのような音楽を毎日聴き、”あやしい夜をまって”ひたすら救いの夜が来ることばかりラジオに託していたじぶんは、陽が射す日中・周囲に不気味がられていた。洋楽を色々聴いている仲間は極めて少なかったので、わけのわからん音楽を聴いている者扱い。

たぶんこの頃、何か事件を起こしていたら、という後の「世間」の三段論法は想像がつくこと。

(ただ当時の「世間」のほうが、確実に異人に対する理解力と包容力があったと思う。)

本人だけが抱える”ほとんどビョーキ”状態の悩みは、周囲にオーラを放っていて、みうらじゅん先生の逸話も今でこそ笑いに変えているが、そんな分かりやすい話ではない。

ここには、元タンジェリンドリームのピーター・バウマン先生が「ボクもテクノポップやってみました」という曲も収まっている。

残念ながらエドガー・フローゼが昨年亡くなってしまったが、ピーター・バウマンは”今でこそ”と思って音楽を再び始めたニュースを見た。

「ホーム・スイート・ホーム」は、バウマン先生の声が違和と不気味さと優しさをたたえていて好きだった。

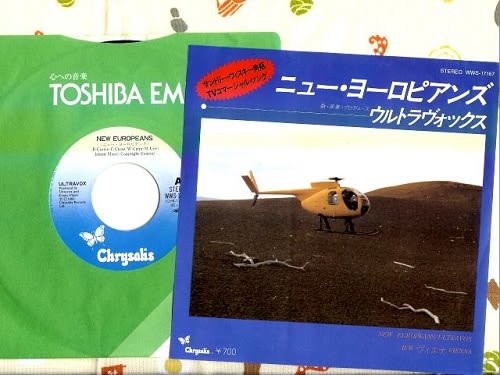

また、このカセットにはサントリーのウイスキーCMで、ミッジ・ユーロがかき鳴らすギターに始まる「ニュー・ヨーロピアンズ」が入っている。衝撃的カッコよさをお茶の間に流した歴史的一曲。

ウルトラヴォックス人気はこれを機に盛り上がり、来日が決定する。

1981年ニューウェイヴシーンは、ニューロマンティクスの影の立役者ウルトラヴォックス対YMOの構図が1つの事件だった。

■ULTRAVOX 「New Europeans」1980■