本来ならば、二胡の胴の制作のところで、お話すべきことでしたが、

なんとなく普通皆さん常識だろうと思っていましたので、書きませんでしたが、

そんなのは、知っているのは木工やっている奴だけだよ、

と言われ、ちょっと追加で書きます。

無垢の木、の加工で一番難しいのは、

如何に木を狂わせるか、あるいは狂わせないか、

と言うことです。

無垢の木は、相当長く乾燥しても、狂います。

たぶん、木が石化するまで。

古い家が、みしみしと家鳴りする、と言うのは聞いた事があると思います。

黒檀や紫檀は、脂分が多く、乾燥に非常に時間がかかります。

「数十年乾かして、やっと普通の、杉やヒノキを10年乾かしたのと同じくらい」とは、前に書きました。

それでもまだ動きます。

木は、その中心の周りに、丸く肉がついて成長していきます。

何故丸くかと言うと、丸が一番表面積が少なく、外部の保護の面積が小さくて済むから

と言うのが一般的な話しです。(詳しい事は省きます)

しかし製材された時には、この丸くなろうとする力が、今度は、外側に曲がっていきます。

内部の丸い年輪が、切断されたお陰で、今度は直線になって最少になろうとするからです。

ですから木の板は、放っておけば、木の外側に、丸くなっていきます、

それが反りです。

また木は縮みます。

ある程度乾いた木は、その反りも、縮みも非常に少なくはなりますが、必ずその動きは、無くならないのです。

私の作る二胡の場合、雑音を出さないためにも、1枚の木から、6枚の胴の部材を製材します。

それにしても天然のものですから、その6枚が全て、同じであるわけはありません。

叩いていけば、かすかに音が変わります。

同じ振動の6枚を接ぎ合わせれば、同じ音になるのは、納得いただけると思います。

只、この6枚が全て同じではないので、内部で削って音を合わせます。

この6枚の板を接着する時、大変大きい力で締めつけます。

その後その6枚が大人しくはしてくれないのです。

たがいに動いて押しあい、引っ張り合っていると考えてください。

話しが飛びます。

丸鋸の刃が回転して物を切る時、ピーンと張りつめた鉄が回転して、一か所だけに荷重がかかりますから、

鋸全体が、歪みます。

歪むと、力が懸りバタバタと、暴れます。

その事を解消するために、丸鋸の刃には、スリットが切ってあり、

力を逃がすようにしてあります。

バイオリンや、ギター、あるいは馬頭琴キジャックなど、木の振動板を持つ弦楽器のほとんどが、

穴が開いています。

これはここから音を出すためではありません。(そのことも少しはあるのですかね?)

バイオリンの上の振動板はかなり張力が懸っています。

シッカリと側の板に張り付けられている上に駒が上から、弦の張力も掛ります。

この時に穴が開いていないと、振動による木の歪みが、雑音の原因になります。

バイオリンなどは、もう何百年と言う歴史がありますから、

この場所にこのくらいのこんな形の穴と言うのが出来上がっているのだと思います。

が、あれは作者によっては微妙に位置も形も、大きさも違います。

そこが、感の世界なのでしょう。

キジャックなどは、大変、変な形をしています。

そういうことが、二胡にもあると言うことに気がついたのです。

これを言ってしまいますと、西野二胡なぜ高音に雑音が無いかの、ノウハウをばらしてしまいます。

が、これはしかたないので、書きます。

というのも、ある人が、西野二胡見て、

こんなところに穴開けてある、それを埋めてある

悪い木の部分を取って埋めたに違いない、こんなに高い物なのに手抜だ!

と言われて悲しくなったそうです。

違います。

なまじの知識と言うものは怖いですね。

木工をやらない人には解らなくて当然なのですが、

これらと同じ事(抜け穴が必要だということ)が二胡にもある、と言うことが分かったのです。

二胡のある部分は(高音を司るところです)その部分の力を一度抜いてやると、

要するにドリルで穴をあけてやると、(大小はそれぞれです)

高音部が非常に安定した音になります。

全ての物に、ではありません、場合によっては、殆ど見えないくらいな1,5ミリ位の穴の場合も有ります。

西野二胡弾かれた方はお分かりだと思います、

皮が育つ前から高音部が鳴り、しかも安定しているはずです。

もちろん、高音部が良く出るのはその事の為だけではありません。

皮の張り具合も非常に大きく影響します。

只、最初からは鳴りにくいのが普通です。

そのための開孔です、そのままではなんとなく収まり悪いので後で、綺麗に緩めにふたをしてあります。

穴をあけた時に、既に木の歪みが来ますから、それで良いようです。

これは日本の、古くからの技術にも有ります。

こういう日本の優れた伝統的な技術は、

すべて、二胡を製作する上でも駆使していきたいと考えています。

西野和宏

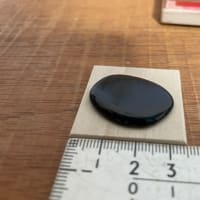

[ 写真はキジャックのアップです ]

なんとなく普通皆さん常識だろうと思っていましたので、書きませんでしたが、

そんなのは、知っているのは木工やっている奴だけだよ、

と言われ、ちょっと追加で書きます。

無垢の木、の加工で一番難しいのは、

如何に木を狂わせるか、あるいは狂わせないか、

と言うことです。

無垢の木は、相当長く乾燥しても、狂います。

たぶん、木が石化するまで。

古い家が、みしみしと家鳴りする、と言うのは聞いた事があると思います。

黒檀や紫檀は、脂分が多く、乾燥に非常に時間がかかります。

「数十年乾かして、やっと普通の、杉やヒノキを10年乾かしたのと同じくらい」とは、前に書きました。

それでもまだ動きます。

木は、その中心の周りに、丸く肉がついて成長していきます。

何故丸くかと言うと、丸が一番表面積が少なく、外部の保護の面積が小さくて済むから

と言うのが一般的な話しです。(詳しい事は省きます)

しかし製材された時には、この丸くなろうとする力が、今度は、外側に曲がっていきます。

内部の丸い年輪が、切断されたお陰で、今度は直線になって最少になろうとするからです。

ですから木の板は、放っておけば、木の外側に、丸くなっていきます、

それが反りです。

また木は縮みます。

ある程度乾いた木は、その反りも、縮みも非常に少なくはなりますが、必ずその動きは、無くならないのです。

私の作る二胡の場合、雑音を出さないためにも、1枚の木から、6枚の胴の部材を製材します。

それにしても天然のものですから、その6枚が全て、同じであるわけはありません。

叩いていけば、かすかに音が変わります。

同じ振動の6枚を接ぎ合わせれば、同じ音になるのは、納得いただけると思います。

只、この6枚が全て同じではないので、内部で削って音を合わせます。

この6枚の板を接着する時、大変大きい力で締めつけます。

その後その6枚が大人しくはしてくれないのです。

たがいに動いて押しあい、引っ張り合っていると考えてください。

話しが飛びます。

丸鋸の刃が回転して物を切る時、ピーンと張りつめた鉄が回転して、一か所だけに荷重がかかりますから、

鋸全体が、歪みます。

歪むと、力が懸りバタバタと、暴れます。

その事を解消するために、丸鋸の刃には、スリットが切ってあり、

力を逃がすようにしてあります。

バイオリンや、ギター、あるいは馬頭琴キジャックなど、木の振動板を持つ弦楽器のほとんどが、

穴が開いています。

これはここから音を出すためではありません。(そのことも少しはあるのですかね?)

バイオリンの上の振動板はかなり張力が懸っています。

シッカリと側の板に張り付けられている上に駒が上から、弦の張力も掛ります。

この時に穴が開いていないと、振動による木の歪みが、雑音の原因になります。

バイオリンなどは、もう何百年と言う歴史がありますから、

この場所にこのくらいのこんな形の穴と言うのが出来上がっているのだと思います。

が、あれは作者によっては微妙に位置も形も、大きさも違います。

そこが、感の世界なのでしょう。

キジャックなどは、大変、変な形をしています。

そういうことが、二胡にもあると言うことに気がついたのです。

これを言ってしまいますと、西野二胡なぜ高音に雑音が無いかの、ノウハウをばらしてしまいます。

が、これはしかたないので、書きます。

というのも、ある人が、西野二胡見て、

こんなところに穴開けてある、それを埋めてある

悪い木の部分を取って埋めたに違いない、こんなに高い物なのに手抜だ!

と言われて悲しくなったそうです。

違います。

なまじの知識と言うものは怖いですね。

木工をやらない人には解らなくて当然なのですが、

これらと同じ事(抜け穴が必要だということ)が二胡にもある、と言うことが分かったのです。

二胡のある部分は(高音を司るところです)その部分の力を一度抜いてやると、

要するにドリルで穴をあけてやると、(大小はそれぞれです)

高音部が非常に安定した音になります。

全ての物に、ではありません、場合によっては、殆ど見えないくらいな1,5ミリ位の穴の場合も有ります。

西野二胡弾かれた方はお分かりだと思います、

皮が育つ前から高音部が鳴り、しかも安定しているはずです。

もちろん、高音部が良く出るのはその事の為だけではありません。

皮の張り具合も非常に大きく影響します。

只、最初からは鳴りにくいのが普通です。

そのための開孔です、そのままではなんとなく収まり悪いので後で、綺麗に緩めにふたをしてあります。

穴をあけた時に、既に木の歪みが来ますから、それで良いようです。

これは日本の、古くからの技術にも有ります。

こういう日本の優れた伝統的な技術は、

すべて、二胡を製作する上でも駆使していきたいと考えています。

西野和宏

[ 写真はキジャックのアップです ]

いやいや、知らないこととは恐ろしいものです(笑

そういえば、今日、TVで仏具のおりんっていうんでしょうか(間違ってましたら済みませぬ)。あれを作る職人さんが出てました。

鋳型に湯を流し込むタイミング、型から出した後の削り方、仕上げ方法、、、全て音、余韻、余韻の長さに影響するとのこと。どれひとつとして同じものはないらしいです。

私は、その持てる技術と経験を駆使しての創意工夫にただただ驚くばかりでございました。

モノを作る方というのは、分野は違えど凄まじいものを感じますね。

西野二胡の穴のお話、創意工夫でございするよ。

しかしキジャックの場合はデザインと呼ぶには程遠い「これ何?」って思ってしまうほど変なアイスキャンデーの棒のような形だったのでつい質問してしまいました。

そうです。

素人には何のための穴なのかわかりません。一つ賢くなった気分です。

キジャックに会えるのを楽しみにしています。

結果を求めてあらゆることを試してみます。

それこそ寝食忘れて、

そんなやつばかり集まる、我が108城を、サブしているほぉさんは偉いです、ホント良く逃げ出さない。

知らない方も多いと思います。

写真アップして良いですかね。

でもあの孔考え出したのは、私みたいな、やつがいたんでしょうね。

板胡作ってやってみたんですよ。

凄い効果有ります。

普通の板胡は桐ですが、私は、シラカバ使いました。

すると音の歪みが凄いので、丸い穴開けてみたら、見事に修正されます、少し楕円ですが

その応用を、二胡の胴にしています。

今週には、キジャック弾いてみます。

見たい方がいらっしゃると思うので是非皆さんに見ていただいてください。

時間が許すなら、自由に弾いてくださってもかまいませんので二胡作りさんの思うようにしてくださいね。

音楽好きな方に弾いてもらえるならキジャックも喜びます。

余談ですが、板二胡って有るんですね。某動画サイトで偶然みました。

(お盆休みに伺った者です。その節はお世話になりました)

バイオリンの穴は音きれいに外に出すためのものだとばかり思っていました。

そういう目的があったのですね。

ところで中国の改良後の阮(日本語だと阮咸というのでしょうか。)も窓(穴)がありますが、様々な形をしています。

だいたいが楕円だと思いますが、わたくしのはまん丸です。バイオリンのようなF字もありますし、鳥の形もあります(これでメーカーがある程度分かったりもします)

木は普通、表板が桐で背板は紫檀等の硬い木材らしいです。

中国の柳琴(琵琶を小型化したような形ですが、構造は違います)も窓があるのですが、楕円です。

中に共鳴板をもう一つ入れた改良柳琴は背中にも穴があって合計3つの穴があいています。

前だけでなく後ろからも音が出て「立体的」な音がするということで、一応、音を出すという目的のために開けることもあるみたいですね(^^;

お元気ですか、

そちらはもう涼しくなったのでしょうか、

日本はまだまだ真夏です。

阮咸

中国ではまだあったのですね、

日本には多分正倉院だけに残っている記憶があります。

この響鳴孔、昔から諸説があって、完全には解らないですが、

私が作ってみたところ、木の板の緊張を和らげる、と言うのが一つ、

もちろん音をここから出すと言うのも一つ、

それから名前の通り、共鳴させるというのも役目にあるとは思います。

音だけなら、この穴がなくても、鳴りますね。

音色は変わるでしょうが、

私が二胡に開けた時は、高音が不安定な時、最初は少し小さな穴、弾きながらすこしずつ穴を広げていきます、

あるところで不安定さは無くなります。

多分この時に木の力が逃げて行くのだと思います。

木を製材すると良く解りますが、製材していて気が反ってきます

この時、丸鋸の刃がたまってしまうほどの力を出すこともあるのです。

木をそらさないようにするには、この内部にたまっている力を一度解放してやる御血うのは、昔からの日本の技術です。

金属なども、ハンマーでたたいていくと、全体に歪みます。

これを抑えるのに、切れ目を入れておくと、力がそこに逃げて、叩いて行っても、平らに叩けます。

力の逃げ場という考えもあると思います。

こっちは涼しいです。。。

夜なんて寒いかも。

>>音だけなら、この穴がなくても、鳴りますね。

>>音色は変わるでしょうが、

そうですよね。

琵琶なんて空いてませんものね。

で、やっぱり形によって音色は微妙に変わるみたいですね。

「力の逃げ場」、どうしているのか機会があったら中国の先生にも伺ってみようと思います。

レスありがとうございました。