2005年《手造の旅》インドより

この建造物は何?

言われないとこれが日時計であることさえ分からない

↓この頂点の影が、上の写真で下から上に湾曲して伸びている腕の部分に映り、時間を測っていた。

↓※右の奥に見える階段状の建物がマハラジャの王宮「シティ・パレス」

この「腕」の部分にはよく見ると細かく分毎の刻みが入っている

急な階段も併設されている

広い敷地にはこんなタイプの日時計もある

↓真ん中に棒がついていたのでしょうね

この日時計群はアンベール国王ジャイ・シング二世が天体観測にも強い興味をもっていたことから

王宮をジャイプール市内に移したのを機に1724から建設はじまった。日本なら八代将軍吉宗の頃。

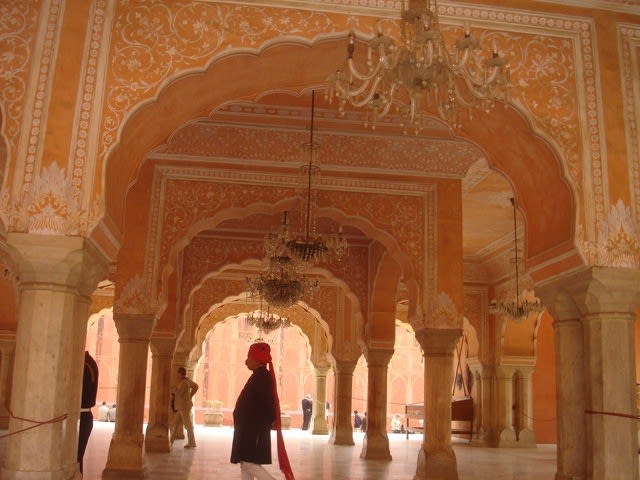

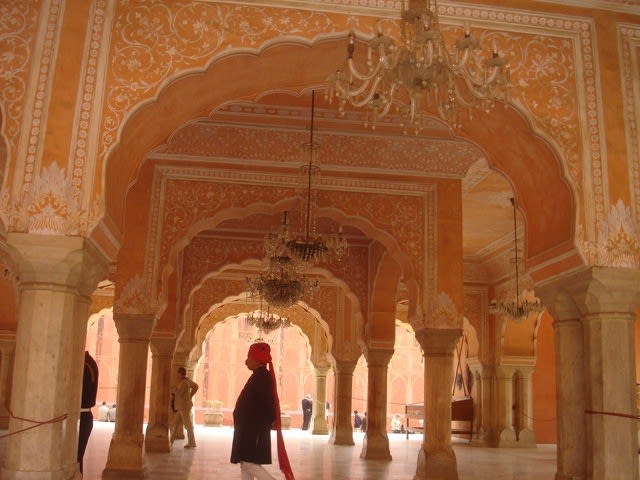

★シティ・パレスはマハラジャの住まいとして現代インドが成立するまで使われていた。

イギリス支配がどんどん強まっていく時期だが伝統の装飾スタイルが圧倒的。

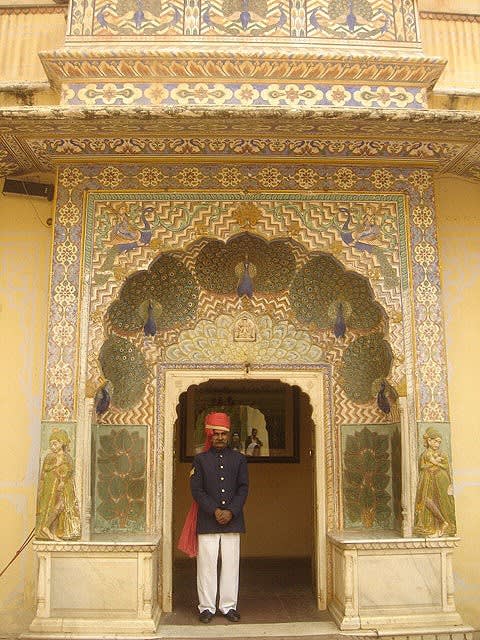

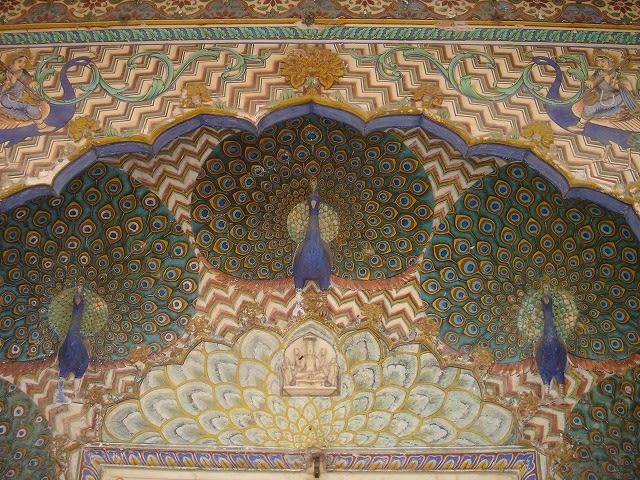

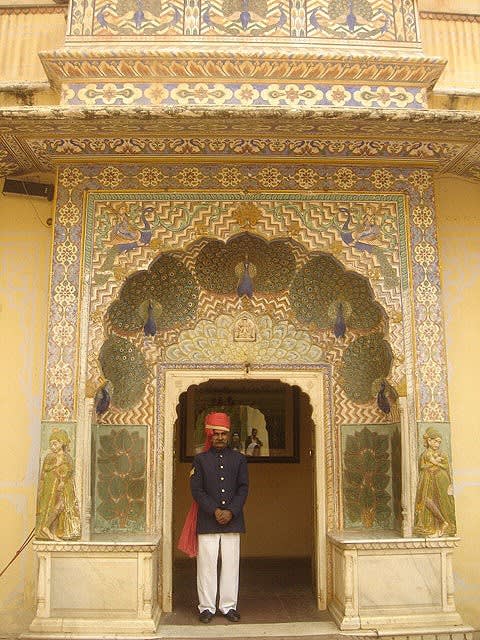

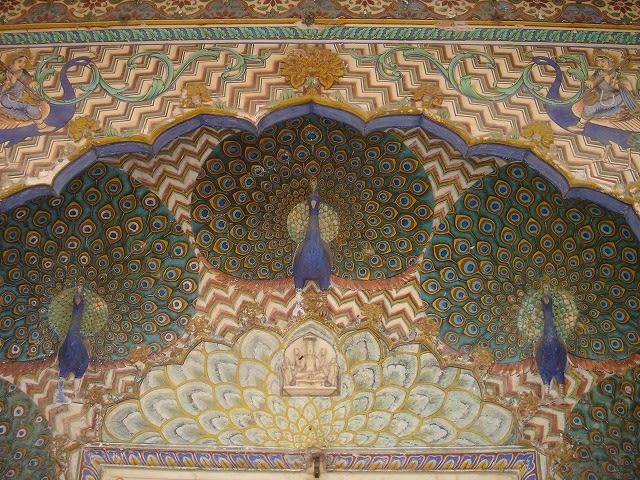

特にこの「孔雀の門」は他にみたことがない

この巨大な壺も他にはない↓

↓いったい何を入れていたのか?

ギネスブックにものっている★世界最大の純銀製壺

重さ345㎏、高さ1.61m、直径4.3m、900ℓ入。

1902年にマハラジャだったマードー・シング二世はイギリスを訪問した。

一年近くにもなるその旅に、ガンジス川の聖なる水を持ち運んでいたのである。

マードー・シング二世は貴族の出自ではあったが王族ではない。

若くして父が没した際、兄との相続争いに敗れ出奔。

他国の傭兵のようなことまでして生き延びていた。

アンベール王国のマハラジャが死の床で彼を養子にし、19才の若さで王位についた人物。

当時完全に英国の支配下にあったインド、

積極的にイギリススタイルを実践していたのだろう。

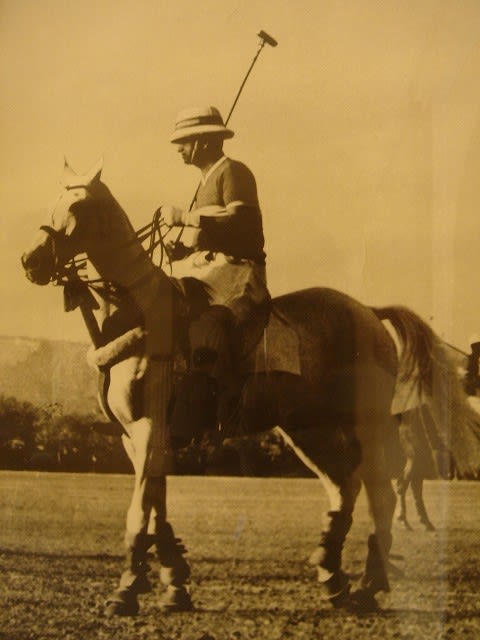

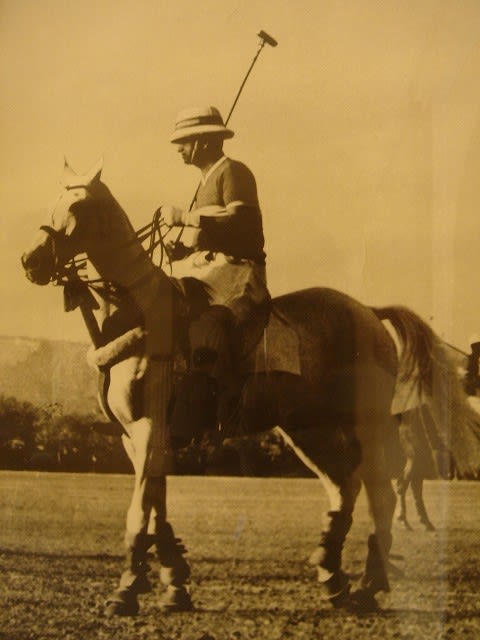

ポロをするこんな写真が展示されていた↓

それでも、ヒンズー教徒だった彼はイギリスへの旅にガンジス川の水は欠かせないと思ったのか。

この建造物は何?

言われないとこれが日時計であることさえ分からない

↓この頂点の影が、上の写真で下から上に湾曲して伸びている腕の部分に映り、時間を測っていた。

↓※右の奥に見える階段状の建物がマハラジャの王宮「シティ・パレス」

この「腕」の部分にはよく見ると細かく分毎の刻みが入っている

急な階段も併設されている

広い敷地にはこんなタイプの日時計もある

↓真ん中に棒がついていたのでしょうね

この日時計群はアンベール国王ジャイ・シング二世が天体観測にも強い興味をもっていたことから

王宮をジャイプール市内に移したのを機に1724から建設はじまった。日本なら八代将軍吉宗の頃。

★シティ・パレスはマハラジャの住まいとして現代インドが成立するまで使われていた。

イギリス支配がどんどん強まっていく時期だが伝統の装飾スタイルが圧倒的。

特にこの「孔雀の門」は他にみたことがない

この巨大な壺も他にはない↓

↓いったい何を入れていたのか?

ギネスブックにものっている★世界最大の純銀製壺

重さ345㎏、高さ1.61m、直径4.3m、900ℓ入。

1902年にマハラジャだったマードー・シング二世はイギリスを訪問した。

一年近くにもなるその旅に、ガンジス川の聖なる水を持ち運んでいたのである。

マードー・シング二世は貴族の出自ではあったが王族ではない。

若くして父が没した際、兄との相続争いに敗れ出奔。

他国の傭兵のようなことまでして生き延びていた。

アンベール王国のマハラジャが死の床で彼を養子にし、19才の若さで王位についた人物。

当時完全に英国の支配下にあったインド、

積極的にイギリススタイルを実践していたのだろう。

ポロをするこんな写真が展示されていた↓

それでも、ヒンズー教徒だった彼はイギリスへの旅にガンジス川の水は欠かせないと思ったのか。