「この鏡だけは近くに入れてね」と被葬者が言ったのかもしれない。

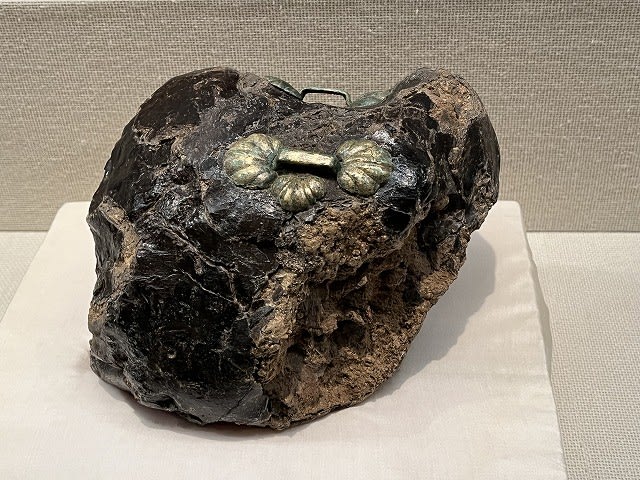

ほぼ未盗掘の黒塚古墳から発見された34枚の鏡のうち、いちばん小さなこの一枚だけが棺の中に置かれていた。

↑左下がそれ↑直径は13.5センチ「画紋帯神獣鏡」↑他は「三角縁神獣鏡」直径22センチ

2021年11月にリニューアル・オープンしたばかりの橿原考古学研究所付属博物館で、開館記念に34枚の鏡ぜんぶを展示してある。

これらの鏡はすべて大陸からのもので、後漢から三国時代につくられたと推察されている。

二世紀末から三世紀はじめ、古墳時代もはじめの頃にあたる。

貴重な鏡を相続もさせずに自分の墓に埋葬させることができるのはどんな人物だったのだろう。

日本でつくられる鏡もだんだん登場してくる※左がそれ

日本でつくられる鏡もだんだん登場してくる※左がそれ

*

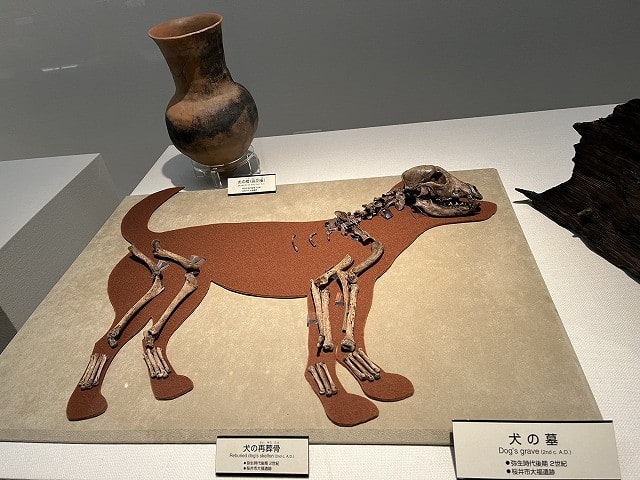

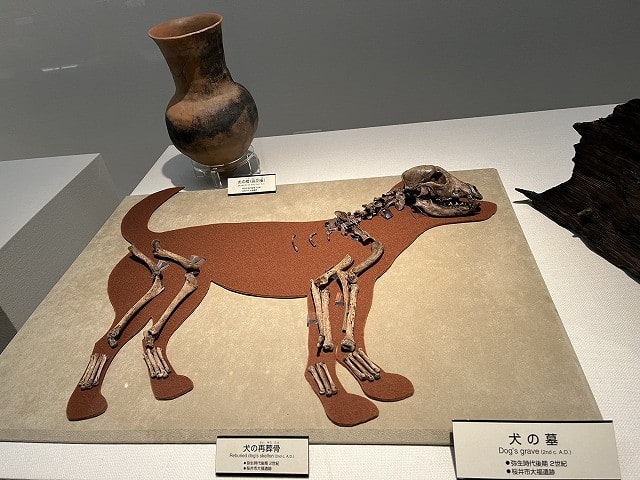

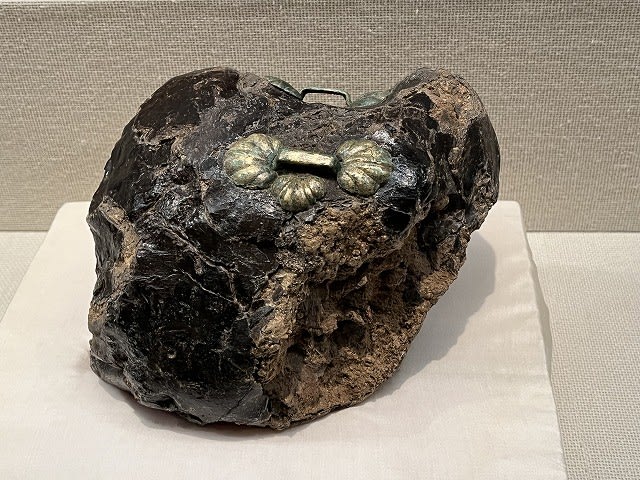

上の鏡と同じ時期にすでに猟犬としての愛犬?を丁寧に埋葬してあった↑

一度埋葬したのを掘りかえして骨の一部を壺にいれたようだ↑

時代は少しあとになるが埴輪になった動物たちの姿もおもしろい。

↑この「見返りの鹿」なんて動き出しそう(^.^)

埴輪が登場する前から、モノ造りへのこだわりは現代と変わらないと思える。

↑まるでエッシャーの「サークルリミット」のよう↑※リンクします

↑発掘された右下の残骸から復元制作されたものが上の円↑

*

縄文時代の器は

近江長浜で見た琵琶湖の湖底からみつかったものとそっくりに見えた

※その日のページにリンクします

縄文時代の造形のおもしろさ↓この博物館マスコットになった像にも感じられる

**

未盗掘の藤の木古墳からの馬具は圧巻だった↑

鞍の前後をきらびやかに装飾するのは、馬になど乗ることのない人々にも富と繁栄を見せる手段だっただろう。

↑何に使われたかよくわかっていない金で装飾された円筒形物。

↑これらが未盗掘で見つかった幸い↑

学芸員の方にみっちり解説していただくことで、自分で見て回るだけでは理解できない多くの価値に気付かされた。

**

2.4mの最大円筒形埴輪はメスリ山古墳のもの↑古墳の上にずらりと並んだ様子は壮観だったろう。

↑埴輪の時代にはそれをつくる職人が登場していて↑これは彼ら一族の棺だったと想像されている↑

***

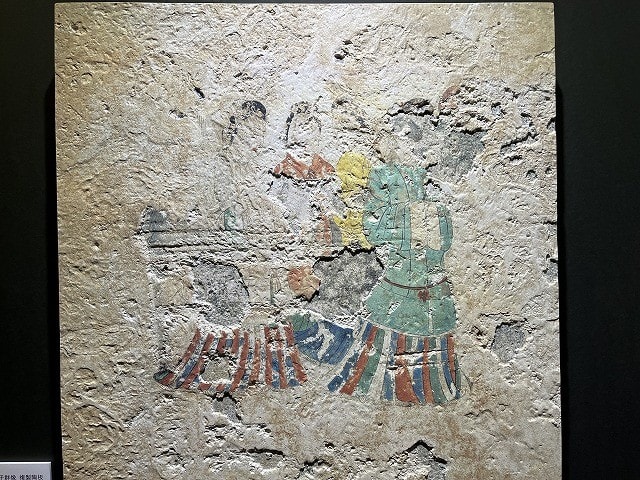

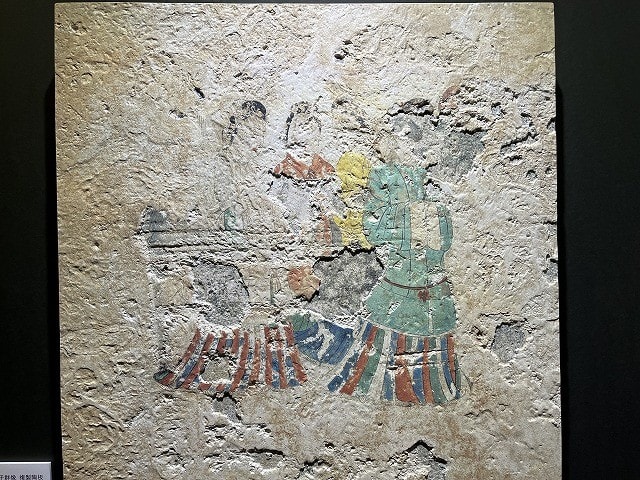

古墳時代から飛鳥時代になるといっきに洗練されてくる

↑高松塚古墳の「白虎」の細部は筆勢まで感じられる

↑高松塚古墳の壁画↑発見当時の状態のレプリカが、手で触れて感じてもらえるように展示されていた。

↑これは天井に画かれていた星座↑触ってみると丹念に画かれたのがわかる↑

↑こういう官女たち?が使っていたかもしれない皮のカバン?↓

↑三塚古墳群出土の「朱塗り皮袋」

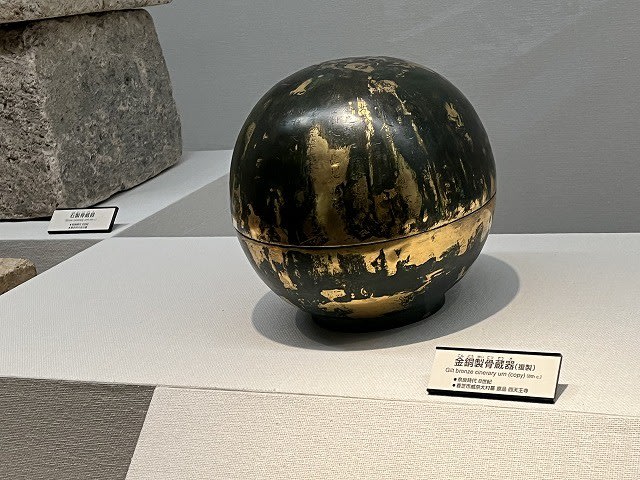

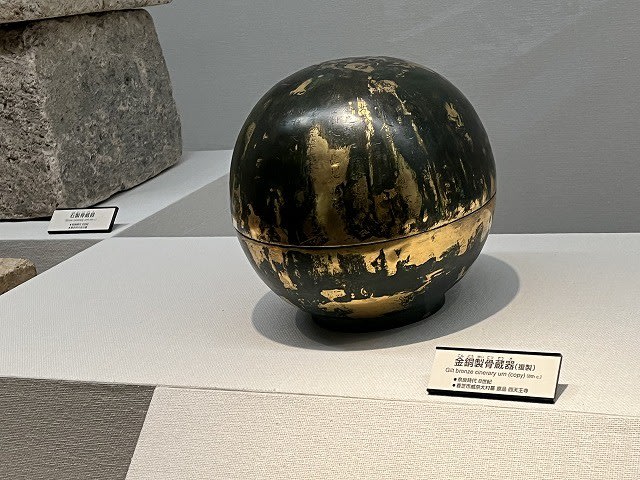

↑火葬して遺灰を納めたとおもわれる入れ物

****

平安時代の、日本最古の将棋の駒も

今ではなくなってしまった「酔象」などという駒もある

酔ったゾウ、どんな動きをしたのかしらん(^.^)

*****

橿原考古学博物館を訪れる直前に飛鳥寺を訪れていた。

この旅の最初に訪れた牧野古墳とここをつなぐ歴史を橿原考古学博物館で理解できた。

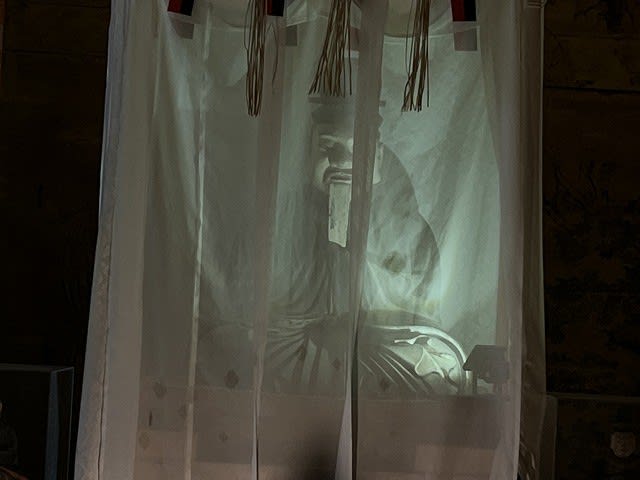

↑日本最古の大仏は推古天皇14年(西暦606)に製作されたとされる。

つまり、聖徳太子も深くかかわっていたはずだ。

↑近くで見ると年月が刻まれているのがわかる。

発掘調査で見つかった↑鬼瓦

↑百済からの渡来人によって建設されたとされる飛鳥寺からは

朝鮮半島と同じ様式の瓦もたくさん見つかるのだそうだ。

橿原考古学博物館、学芸員の方に解説していただいたことで、より知りたくなることにたくさん出会えました(^.^)

次回のチャンスがあればよいと思っております<(_ _)>

ほぼ未盗掘の黒塚古墳から発見された34枚の鏡のうち、いちばん小さなこの一枚だけが棺の中に置かれていた。

↑左下がそれ↑直径は13.5センチ「画紋帯神獣鏡」↑他は「三角縁神獣鏡」直径22センチ

2021年11月にリニューアル・オープンしたばかりの橿原考古学研究所付属博物館で、開館記念に34枚の鏡ぜんぶを展示してある。

これらの鏡はすべて大陸からのもので、後漢から三国時代につくられたと推察されている。

二世紀末から三世紀はじめ、古墳時代もはじめの頃にあたる。

貴重な鏡を相続もさせずに自分の墓に埋葬させることができるのはどんな人物だったのだろう。

日本でつくられる鏡もだんだん登場してくる※左がそれ

日本でつくられる鏡もだんだん登場してくる※左がそれ*

上の鏡と同じ時期にすでに猟犬としての愛犬?を丁寧に埋葬してあった↑

一度埋葬したのを掘りかえして骨の一部を壺にいれたようだ↑

時代は少しあとになるが埴輪になった動物たちの姿もおもしろい。

↑この「見返りの鹿」なんて動き出しそう(^.^)

埴輪が登場する前から、モノ造りへのこだわりは現代と変わらないと思える。

↑まるでエッシャーの「サークルリミット」のよう↑※リンクします

↑発掘された右下の残骸から復元制作されたものが上の円↑

*

縄文時代の器は

近江長浜で見た琵琶湖の湖底からみつかったものとそっくりに見えた

※その日のページにリンクします

縄文時代の造形のおもしろさ↓この博物館マスコットになった像にも感じられる

**

未盗掘の藤の木古墳からの馬具は圧巻だった↑

鞍の前後をきらびやかに装飾するのは、馬になど乗ることのない人々にも富と繁栄を見せる手段だっただろう。

↑何に使われたかよくわかっていない金で装飾された円筒形物。

↑これらが未盗掘で見つかった幸い↑

学芸員の方にみっちり解説していただくことで、自分で見て回るだけでは理解できない多くの価値に気付かされた。

**

2.4mの最大円筒形埴輪はメスリ山古墳のもの↑古墳の上にずらりと並んだ様子は壮観だったろう。

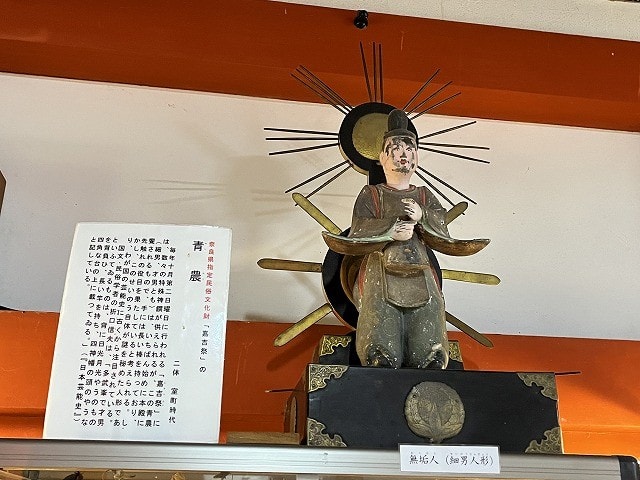

↑埴輪の時代にはそれをつくる職人が登場していて↑これは彼ら一族の棺だったと想像されている↑

***

古墳時代から飛鳥時代になるといっきに洗練されてくる

↑高松塚古墳の「白虎」の細部は筆勢まで感じられる

↑高松塚古墳の壁画↑発見当時の状態のレプリカが、手で触れて感じてもらえるように展示されていた。

↑これは天井に画かれていた星座↑触ってみると丹念に画かれたのがわかる↑

↑こういう官女たち?が使っていたかもしれない皮のカバン?↓

↑三塚古墳群出土の「朱塗り皮袋」

↑火葬して遺灰を納めたとおもわれる入れ物

****

平安時代の、日本最古の将棋の駒も

今ではなくなってしまった「酔象」などという駒もある

酔ったゾウ、どんな動きをしたのかしらん(^.^)

*****

橿原考古学博物館を訪れる直前に飛鳥寺を訪れていた。

この旅の最初に訪れた牧野古墳とここをつなぐ歴史を橿原考古学博物館で理解できた。

↑日本最古の大仏は推古天皇14年(西暦606)に製作されたとされる。

つまり、聖徳太子も深くかかわっていたはずだ。

↑近くで見ると年月が刻まれているのがわかる。

発掘調査で見つかった↑鬼瓦

↑百済からの渡来人によって建設されたとされる飛鳥寺からは

朝鮮半島と同じ様式の瓦もたくさん見つかるのだそうだ。

橿原考古学博物館、学芸員の方に解説していただいたことで、より知りたくなることにたくさん出会えました(^.^)

次回のチャンスがあればよいと思っております<(_ _)>

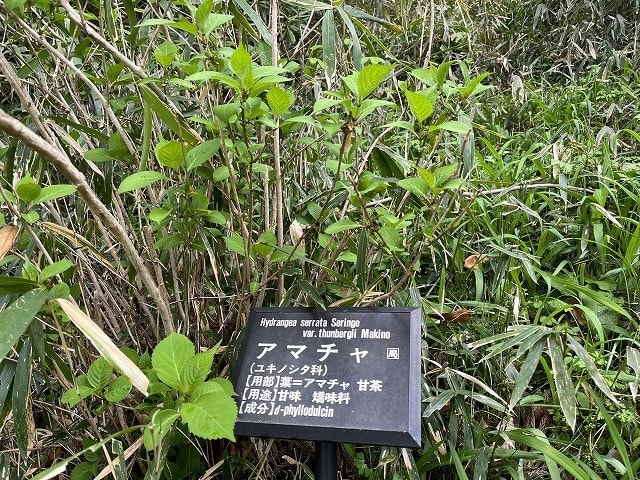

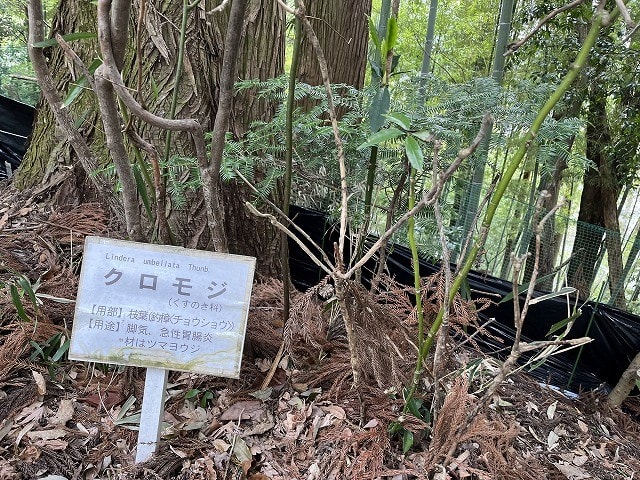

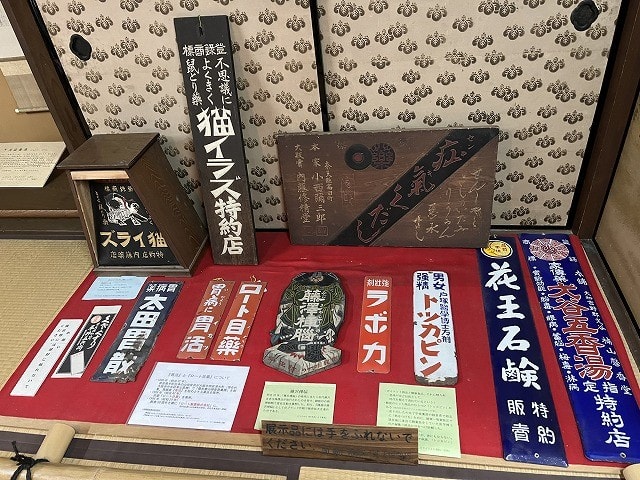

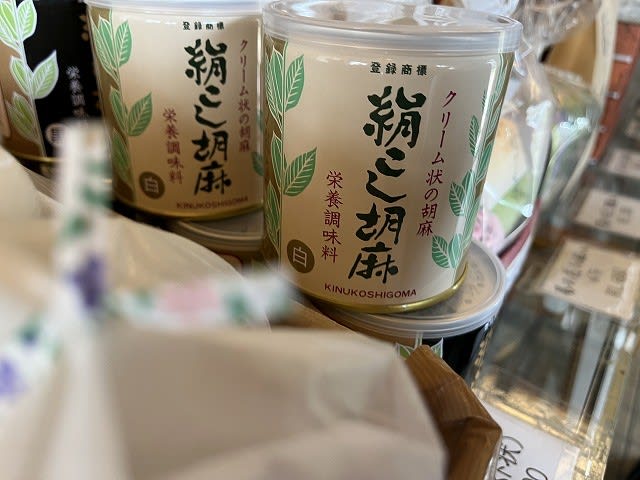

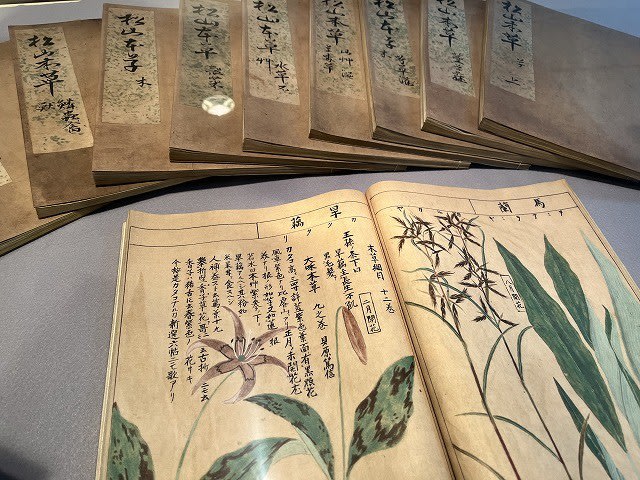

ちゃんと効能が書かれている(^.^)

ちゃんと効能が書かれている(^.^)