雪を散らした斜面↑凍るような空気を縦割にする木立の向こうを見上げる。

登るにつれて軒下の放射状の垂木がはっきり見えてくる。

質素というより華やか。

垂木の下にある組木はびっしり詰まっている。

これが「禅宗様」=中国式のカタチだという。

陽射しで影が濃くなる夏ではなく、白い雪からの反射が明るく見せてくれる今日は「見時」だったのかもしれない。

↑斜面を少し登って見下ろしたが、下から見た時とぜんぜんちがう。

お寺が「見下ろすものではありません」と書いていたのはそのとおりかもしれない。

この塔いちばんの見せ所は放射状の垂木と組木の華やかさなのだ。

日本で唯一残されている八角三重(+裳階(もこし))の塔は鎌倉時代末期につくられた。

平成六年の木材調査ではっきりした。

お寺自体は律令時代九世紀に創建されたと考えられているが、記録にあらわれるのは鎌倉時代。

鎌倉にやってきた蘭渓道隆と同じ船で(1246)帰国した留学僧・樵谷惟仙(しょうざんきせん)が禅宗寺院として開山したとされる。鎌倉と上田の間で交わしていた手紙が残されている。

二代目の幼牛恵仁(ようぎゅうえにん)は中国生まれ。

八角形の塔は中国には多い。

故国で見た八角塔のスタイルをここでも出現させようとしたのだろう。

当時京都の法勝寺(ほっしょうじ)には十一世紀につくられた高さ八十メートルの八角九重の塔があったことが分かっている。

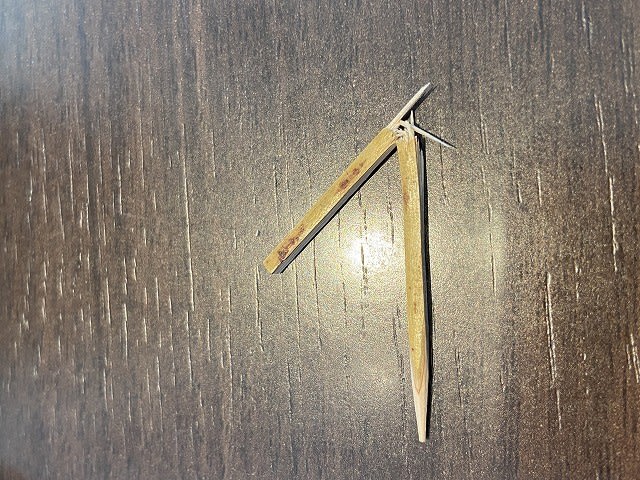

幾何学的な建築美だが↑細部のデザインにも注目↓

横長の格子をわざわざ曲線にしている↓

「弓型連子」「波型連子」という。

↓その上に突きだす木材の端を「刳型(くりがた)」と呼ばれる波模様にしてある↓

**

塔は安楽寺のいちばん奥に位置している。

順番が逆になったが入口からのルートをふりかえる↓下の図で左上奥が前出の八角三重の塔。

別所温泉のはずれから石段をのぼってたどりついた山門。

そこからまっすぐ正面に本堂がみえる↓

右手には鐘楼↓

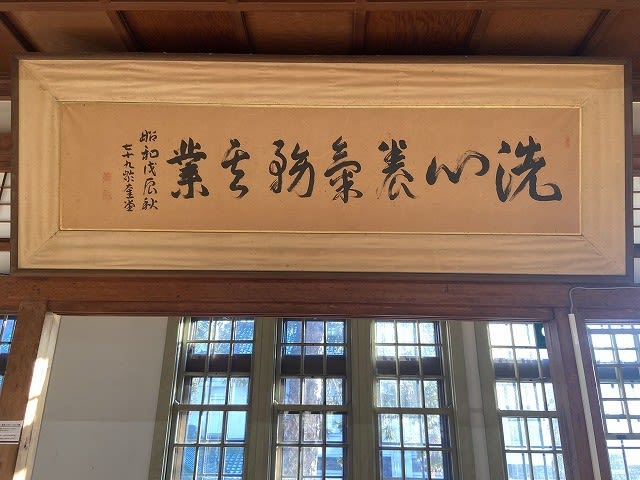

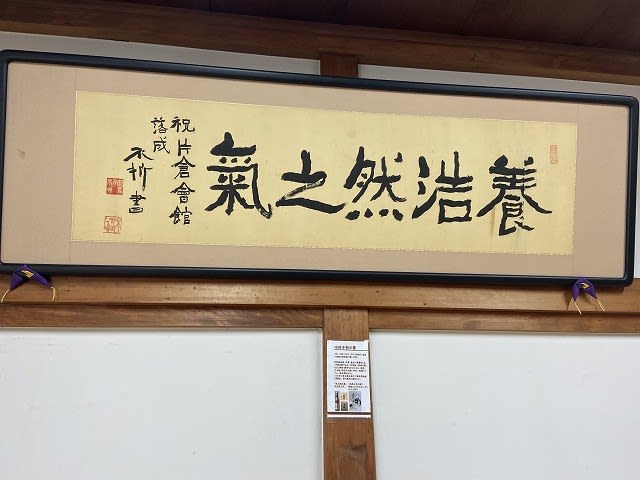

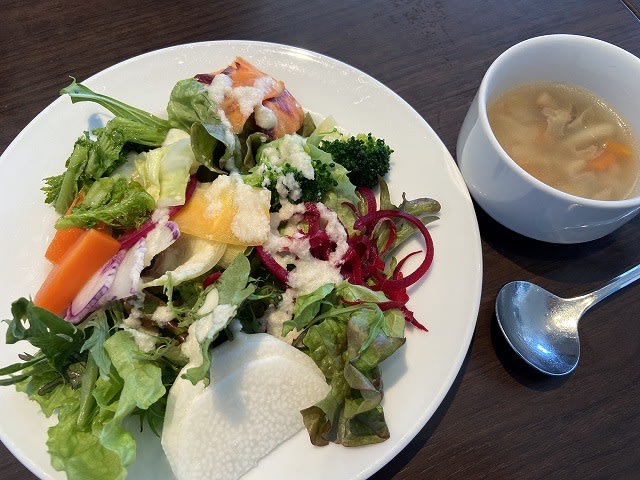

本堂の内部は禅寺らしくがらんと広かったが

↑入口天上から下げられた籠が目についた。

本堂左手からが八角三重の塔への道になるが、ここから有料。

↑入ってすぐのところにある四角い倉庫のような建物は

↑お経の倉庫。江戸時代寛政五年(1793)に宇治の黄檗宗から入手した「鉄眼一切経」を納めるためにつくられた。

※鉄眼一切経とは、黄檗宗の僧・鐵眼道光(てつげんどうこう)が延宝6年(1678)完成させた版木を元に全国に普及させた経典。鉄眼はもと浄土宗の僧だったが、寺の格で僧の格まで決めらてしまう(いわば寺の身分制度)を嫌って隠元禅師(黄檗宗開祖)に師事した。三十歳以上年長の中国人僧との出会いによって「鉄眼」となった人。

↑朱塗りの厨子にどんなものがおさめられているか、宇治寶蔵院のページにリンクします

↑前に坐しているのは傅大士と二人の息子。中国南北朝時代にインドからやってきた達磨大師と出会った。膨大なお経を管理しやすいように回転式の書棚を考案したとされる。それがこの回転経蔵のルーツなのか。そういえば昨年秋に京都嵐山でも同様の回転経蔵と傅大士をみかけた。仏教の世界で図書館の守護者とされているそうな。

経蔵から右手に登ってゆくと、冒頭ように林の向こうの塔が見えはじめる。

途中の傳芳堂(でんほうどう)に禅寺としての開祖樵谷惟仙(しょうざんきせん)と二代幼牛恵仁(ようにゅうえにん)の木像が安置されている。

↑鎌倉時代らしい迫真の人物彫刻なのだが、反射がひどくてあまりに見にくい…。もとは東京の国立美術館に収蔵されていたのを元のこの寺に戻したそうな。ゆかりある場所からこういったモノを離さないことはとても大事であるとは思っておりますが。

登るにつれて軒下の放射状の垂木がはっきり見えてくる。

質素というより華やか。

垂木の下にある組木はびっしり詰まっている。

これが「禅宗様」=中国式のカタチだという。

陽射しで影が濃くなる夏ではなく、白い雪からの反射が明るく見せてくれる今日は「見時」だったのかもしれない。

↑斜面を少し登って見下ろしたが、下から見た時とぜんぜんちがう。

お寺が「見下ろすものではありません」と書いていたのはそのとおりかもしれない。

この塔いちばんの見せ所は放射状の垂木と組木の華やかさなのだ。

日本で唯一残されている八角三重(+裳階(もこし))の塔は鎌倉時代末期につくられた。

平成六年の木材調査ではっきりした。

お寺自体は律令時代九世紀に創建されたと考えられているが、記録にあらわれるのは鎌倉時代。

鎌倉にやってきた蘭渓道隆と同じ船で(1246)帰国した留学僧・樵谷惟仙(しょうざんきせん)が禅宗寺院として開山したとされる。鎌倉と上田の間で交わしていた手紙が残されている。

二代目の幼牛恵仁(ようぎゅうえにん)は中国生まれ。

八角形の塔は中国には多い。

故国で見た八角塔のスタイルをここでも出現させようとしたのだろう。

当時京都の法勝寺(ほっしょうじ)には十一世紀につくられた高さ八十メートルの八角九重の塔があったことが分かっている。

幾何学的な建築美だが↑細部のデザインにも注目↓

横長の格子をわざわざ曲線にしている↓

「弓型連子」「波型連子」という。

↓その上に突きだす木材の端を「刳型(くりがた)」と呼ばれる波模様にしてある↓

**

塔は安楽寺のいちばん奥に位置している。

順番が逆になったが入口からのルートをふりかえる↓下の図で左上奥が前出の八角三重の塔。

別所温泉のはずれから石段をのぼってたどりついた山門。

そこからまっすぐ正面に本堂がみえる↓

右手には鐘楼↓

本堂の内部は禅寺らしくがらんと広かったが

↑入口天上から下げられた籠が目についた。

本堂左手からが八角三重の塔への道になるが、ここから有料。

↑入ってすぐのところにある四角い倉庫のような建物は

↑お経の倉庫。江戸時代寛政五年(1793)に宇治の黄檗宗から入手した「鉄眼一切経」を納めるためにつくられた。

※鉄眼一切経とは、黄檗宗の僧・鐵眼道光(てつげんどうこう)が延宝6年(1678)完成させた版木を元に全国に普及させた経典。鉄眼はもと浄土宗の僧だったが、寺の格で僧の格まで決めらてしまう(いわば寺の身分制度)を嫌って隠元禅師(黄檗宗開祖)に師事した。三十歳以上年長の中国人僧との出会いによって「鉄眼」となった人。

↑朱塗りの厨子にどんなものがおさめられているか、宇治寶蔵院のページにリンクします

↑前に坐しているのは傅大士と二人の息子。中国南北朝時代にインドからやってきた達磨大師と出会った。膨大なお経を管理しやすいように回転式の書棚を考案したとされる。それがこの回転経蔵のルーツなのか。そういえば昨年秋に京都嵐山でも同様の回転経蔵と傅大士をみかけた。仏教の世界で図書館の守護者とされているそうな。

経蔵から右手に登ってゆくと、冒頭ように林の向こうの塔が見えはじめる。

途中の傳芳堂(でんほうどう)に禅寺としての開祖樵谷惟仙(しょうざんきせん)と二代幼牛恵仁(ようにゅうえにん)の木像が安置されている。

↑鎌倉時代らしい迫真の人物彫刻なのだが、反射がひどくてあまりに見にくい…。もとは東京の国立美術館に収蔵されていたのを元のこの寺に戻したそうな。ゆかりある場所からこういったモノを離さないことはとても大事であるとは思っておりますが。