Qobuzを導入後、4か月使用して私なりに感じた事を書きます。あくまで個人的見解です。

結論から書くと「ストリーミングで安定した高音質再生は難しい」です。

環境等に投資をすれば、高音質再生出来るのでしょうが、いい加減なシステム、環境ではそれなりの音質にしかなりません。

高音質追及のために色々と挑戦する事が楽しいとも言えますが、追い続けると泥沼状態になります。

まあ、オーディオの高音質追及に関しては、デジタル、アナログ問わず、詰まる処そう成りますが。

ストリーミング配信再生の場合、例えば以下の要素が新たに追加されます。

1.ネットワークインフラ環境

1-1.WANの通信速度と品質

プロバイダを含めた外部との通信回線=ストリーミング配信業者サーバーとのアクセス。

通信速度や通信品質。ONUやHGWも影響するかも?

1-2. 家庭内LANの通信速度と品質

同一LAN(有線、無線)回線で接続されているTV、PC等も影響?。

1-2.1.ルーター

1-2.2.スイッチングHUB

1-2.3.LANケーブル類

2.デジタル再生系

2-1.コントローラ(アプリ)

2-2.ストリーマー(プレーヤー)

デジタル→アナログ変換のDAC以降は、従来と同じですので、ここでは除外します。

1、2ともにオーディオ記事の中でもよく取り上げられます。私も実験でいくつか経験しています。

ただでさえ、音質的変化要素の多いオーディオの世界なのに、さらに要素が加わり複雑です。

私にはそこまで投資する余裕は有りませんし、本当に良くなる保証もありません。

ここは評論家にお任せしたい。

特に、1.は我が家の場合、とりあえずインターネットが出来れば良いと思っているので、通信サービス契約も1Gbps、ホームルーターも1900Mbpsクラスのものです。実測300Gbps位(5GHz)。

一応NAS再生のためにスイッチングHUB(NETGEAR製)は使用しています。

ストリーミングの場合は、同一ネットワーク内NASの再生時の1-2、2-1、2-2に加えて、1-1の外部とのネットワーク環境が入ってくるので、ハードルが一段高くなりそれなりの投資が必要になります。

また、コントローラー(アプリ)によっても、ストリーミング提供業者のサーバーとのやり取りに独自のアーキテクチャが工夫されている様で、これでも音質に違いが出る様です。

今の我が家の環境で再生した時の評価は以下。

Qobuz for Windows + ES9018S DAC使用。DACを他のものに変えても同様な傾向。

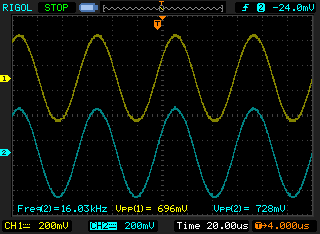

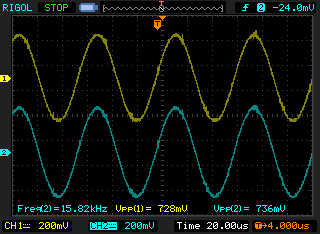

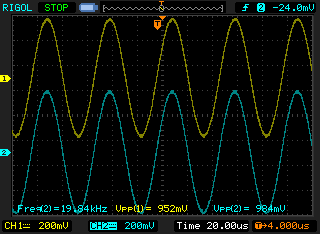

1.何となく高域寄りで粗削りに聴こえる。何かが抜け落ちている様な感じ。

2.遠くで鳴っているストリングスが雑音の様に聴こえるのは私だけ?

3.ジッターノイズか?可聴帯域外のノイズが混じるのか、長時間聴くと頭が痛くなる。

4.稀に勝手にログアウトしてサーバーにアクセス出来ない事がある。数時間後に復帰。

専用のアプリを持つDAC内蔵ストリーマーを新たに購入してQobuzを使い続けるか、Qobuzを一旦解約するか悩んでいます。

或いは「Qobuz Connect」リリースの予定もある様なので、そのテスト後に考えるか、若しくは他のアプリ「Audirvana」等を使ってみるか? 悩ましいです。。。

ここで音質の良い邦楽CDを一枚紹介しておきます。

自身の名曲をゆっくりじっくりと噛みしめながらと歌い上げていて、玉置ワールドに惹きこまれます。今の歌い方に共通するものが有ります。発売は古いですが古さを感じさせない優秀録音盤です。訴えかける様な、囁き掛ける様な歌声に「ゾクッ!」とします。

これはサブスクには無いので買うしかないです。

やっぱりCDの音質は介在が少ないため安定しています。CDも将来的にはアナログレコード(ビニール盤)の様な存在になるのかな?

サブスクと物理メディアの違いって、映像の世界に例えるなら、地上波放送、BS放送(特にWOWOWは綺麗)、ネット配信(TVer、Hulu等)よりも、ブルーレイディスクで映画を見た方が断然綺麗ですよね。質感、鮮やかさ、奥行き。そんな感じかな?

サブスクを否定するつもりは有りません、今回はあくまでも我が家の環境での音質評価に関してのみです。定額料金で何億曲の中から自分の聴きたい曲がいつでも何処でも聴けるのは大変メリットがあります。