Qobuzの導入等で再びデジタル再生に興味が沸いてきた。

それぞれの再生系統で若干音質が違う様に感じるので、我が家に有るデジタル再生機器の特性を波形観測で再確認してみました。

(信号源)

用意した音源は、随分前(15年位前)に"WaveGene"を使って作成したもの。

WAVファイルとCDディスクを使用。

確認する波形はサイン波の12.5kHz/16kHz/20kHz。

(機器たち) いずれも古い機種。

・BDP(ブルーレイプレーヤー)---SONY UBP-X800

※DSEE HX ONでHDMI出力44.1kHz 16bit->88.1kHz 24bitにUp sampling

・CDP(CDプレーヤー)---REVOX B226

・NAS---IO DATA製3TB(STREAMER使用時に使用)

・STREAMER(ストリーマー)---iFi製ZEN STREAM

・HDMI音声分離器---サンワサプライ 400-SW015

・DAC①---SONY DAS-703ES

・DAC②---ES9018S搭載中華製GUSTARD DAC-X10

※Digital filterのSLOW/SHARP切換有り

・AVアンプ---SONY DA3600ES HDMI入力で使用

(結果)

◎--良好。〇--波形の乱れは無いが若干減衰。△--波形周期揺れ。X--波形乱れ。

1. BDP DSEE HX OFF -> DAC① 16kHz 〇 20kHz 〇

16kHz 20kHz

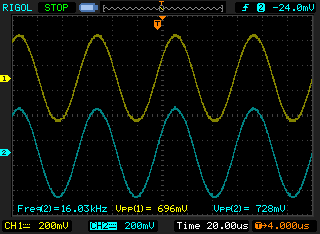

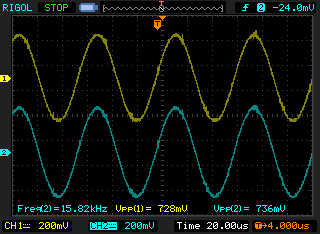

2.BDP DSEE HX OFF -> DAC② SLOW 16kHz △ 20kHz X

16kHz 20kHz(20us/d)

20kHz(50us/d)

3.BDP DSEE HX OFF -> DAC② SHARP 16kHz 〇 20kHz 〇

16kHz 20kHz

4.BDP DSEE HX OFF -> HDMI音声分離器 -> DAC② SHARP 16kHz 〇 20kHz 〇

16kHz 20kHz

5.BDP DSEE HX OFF -> AVアンプ 16kHz 〇 20kHz 〇

16kHz 20kHz

6.BDP DSEE HX ON -> HDMI音声分離器 -> DAC② SLOW 16kHz 〇 20kHz △

16kHz 20kHz

7.BDP DSEE HX ON -> HDMI音声分離器 -> DAC② SHARP 16kHz 〇 20kHz △

16kHz 20kHz

8.BDP DSEE HX ON -> AVアンプ 16kHz 〇 20kHz △

16kHz 20kHz

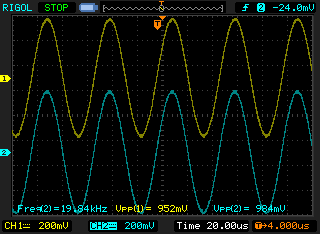

9.STREAMER -> DAC① 16kHz ◎ 20kHz ◎

16kHz 20kHz

10.STREAMER -> DAC② SHARP 16kHz 〇 20kHz 〇

16kHz 20kHz

11. CDP 16kHz ◎ 20kHz ◎

16kHz 20kHz

尚、12.5kHzはどの組合せでも問題ナシOK。

結果は表にして纏めておきました。

(この結果から判った事)

1.ES9018S搭載DACGUSTARD X10のデジタルフィルタを「SLOW」にすると、16kHzが若干周期揺れ、20kHzでは波形が乱れる(上の2.の写真)。ES9018Sの説明では”「SLOW」にすると音質が柔らかく聴き易くなる”とありますが、こういう事の様です。

2.BDPのDSEE HXを「ON」にする(HDMI出力が2倍アップサンプリングの88.1kHzとなる)と、20kHzが若干揺れる。

3.STREAMER iFi ZEN STREAM -> DAC① DAS-703ESは優秀!。

4.CDP REVOX B226は優秀!。

CDP B226は流石!往年の名機!優秀!と言う事が判りましたので、もう少し弄ってみたくなりました。

![America: Tribute to Heroes [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51ugRY-qIZL._SL160_.jpg)

![Google グーグル GA03131-JP 2Kモデル [Chromecast with Google TV HD]](https://m.media-amazon.com/images/I/21ZmkDQW+iL._SL160_.jpg)