遂に、憧れのREVOX B226を手に入れた。

プロ的スタイル、Phillipsスイングアームメカ、TDA1541、この3拍子揃いが気に入っていたところ。

さらにプロスタジオ仕様品の民生向け。BBCスタジオでも使われていたSTUDERの民生向けブランドREVOX。

STUDERはスイス生産、REVOXは西ドイツ生産らしい。

初めてCDプレーヤーが世の中に出てきたときに、「デジタル臭い!」と言われるマニアのために、出来るだけビニールレコードに近づけることを意識して設計したCDプレーヤーらしい。

いつもの通り、eBayから入手。スイスからの出品。

本体$850、送料$150。Revox workshopにてRestore/Refurbishされたもの。

説明では「The instrument was revised by a Revox workshop and running perfectly again.」と書いてあったので、一瞬revised?ってことは、Originalと変えられてる?と焦ったが、掲載写真を見ると、電解コンデンサを変えたくらいに見えたし、外観も良さそうなので、ポチってしまった。

実際に届いたものを見ても、小容量の電解コンデンサが交換して有るくらいだった。

さすがに25年の時を経て、容量抜けしたのだろう。

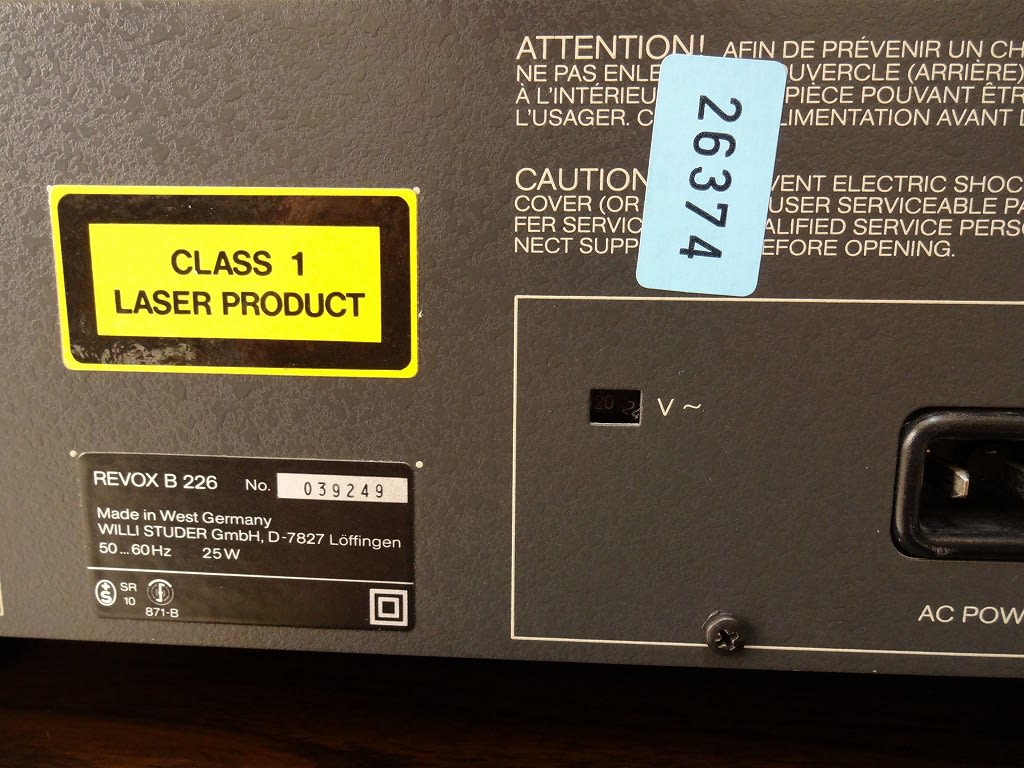

生産時期としては、B226の発売が1987年4月だから、1990年くらいかな?

注文して2週間後、海を渡って無事到着。

実は、eBayでこの様な高額?商品を買ったのは初めてだったので、ちょっと心配だった。

トラッキングはスイス・ポストから進まずに、未だにCarrier:SWISS Postとなったまま。

マンションの管理人から、欧州から荷物が届いていると連絡があり、行って見ると1階に大きな荷物が届いていた。

その夜、早速開梱。

梱包も厳重、丁寧にされていて、本体にはシートラップが施されていて、さすがヨーロッパは仕事が丁寧だと思った。安心できる。

設置して、我が家のオーディオ・システムに仲間入り。

この外観がマッキントッシュ275によく合う!

CDPはやっぱこれでしょう。フェースがベストマッチ。プロユース的なフェースがGood。

デザイン・風格とも申し分無い。

275と管球プリアンプを購入したガレージメーカーに置いてあったのも、この組み合せ。

自分もいつかはこの組み合わせにしたいと思っていた。

でも、この店に置いてあったのは「STUDER」だったので、多分A725かA727かな。

Vintage品で揃えたぞ。

電源を入れてさっそく聴いてみようと思いきや、付属の電源コードが欧州仕様になってる。

そこで手持ちのプラグを使って加工。贅沢にフルテック。

電源ケーブル自体が細くて品粗に見えるが、今は仕方ない。

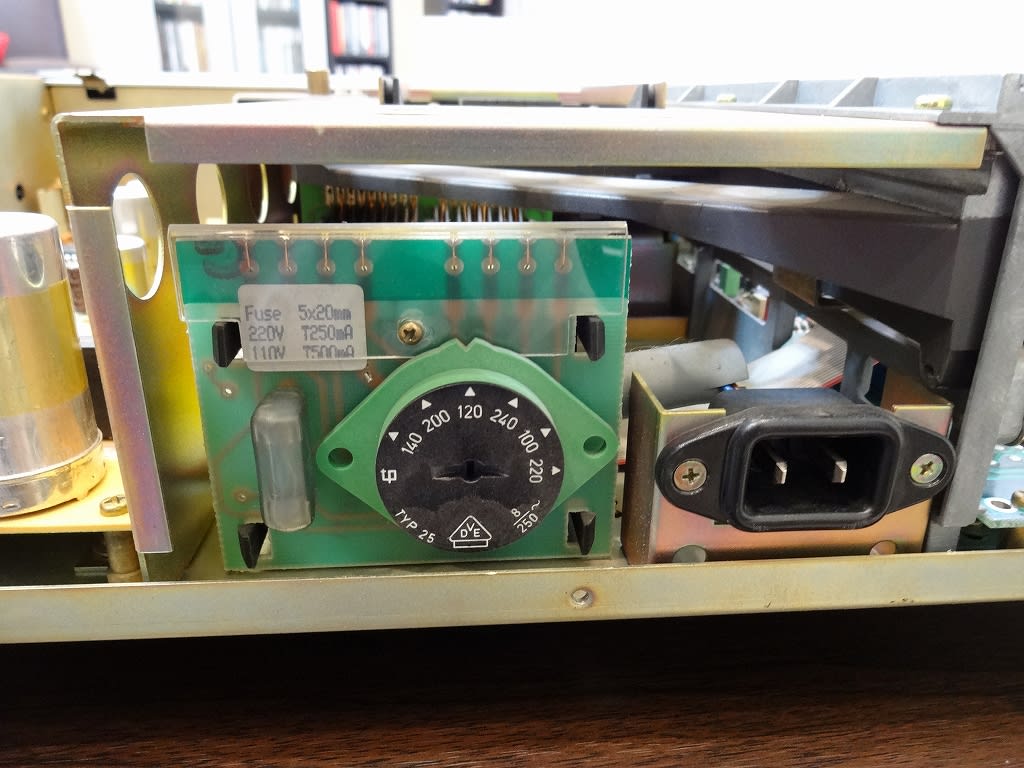

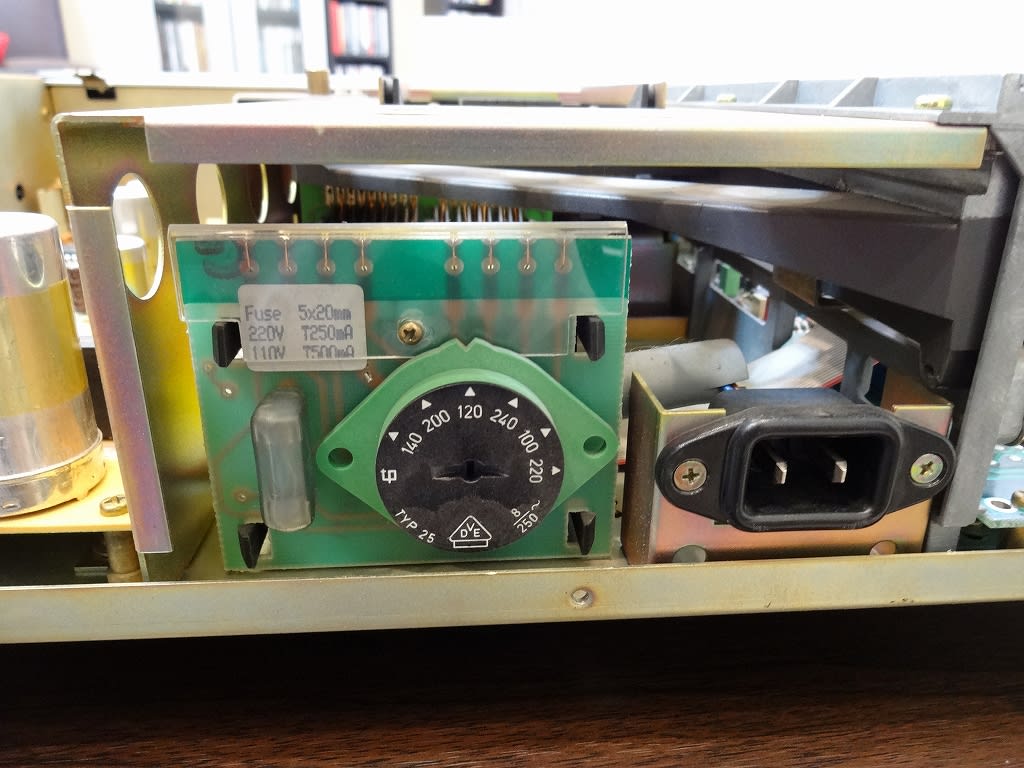

そして、AC電源電圧がマルチ対応になっているので、メタルキャビネットを開けてロータリスイッチを回し120Vに設定。日本で使う場合は100Vの設定も可能。

ヒューズの所には、220V 250mA、110V 500mAと書いてあったが、一旦そのままにしておいた。

電源スイッチをON! ランプが点灯、リレーが働く音がした。

CDを入れて、読み込み、音出し。---- OKだ。

デジタル出力2系統、アナログ固定出力1、可変出力1 ---全て出力問題なし。

ヘッドフォン出力 --- いきなり大きな音が出てビックリ!、ボリューム調整して問題なし。

それにしても、前面にある多数のボタンは何をするのか良く判らない。

プログラミングとかだろうけど、、??。

Index scanも出来る。懐かしい。確かに昔は有ったなぁと思い出した。

あれ、前のTrackに戻るボタンが無い。色々やってみたが出来なそうだ。? まあ良いか。

こういうものを買うと、すぐに中を見たくなってしまう性分なので、取りあえず、一旦電源を落として、内部を覗いて見た。

それでは大公開!!!

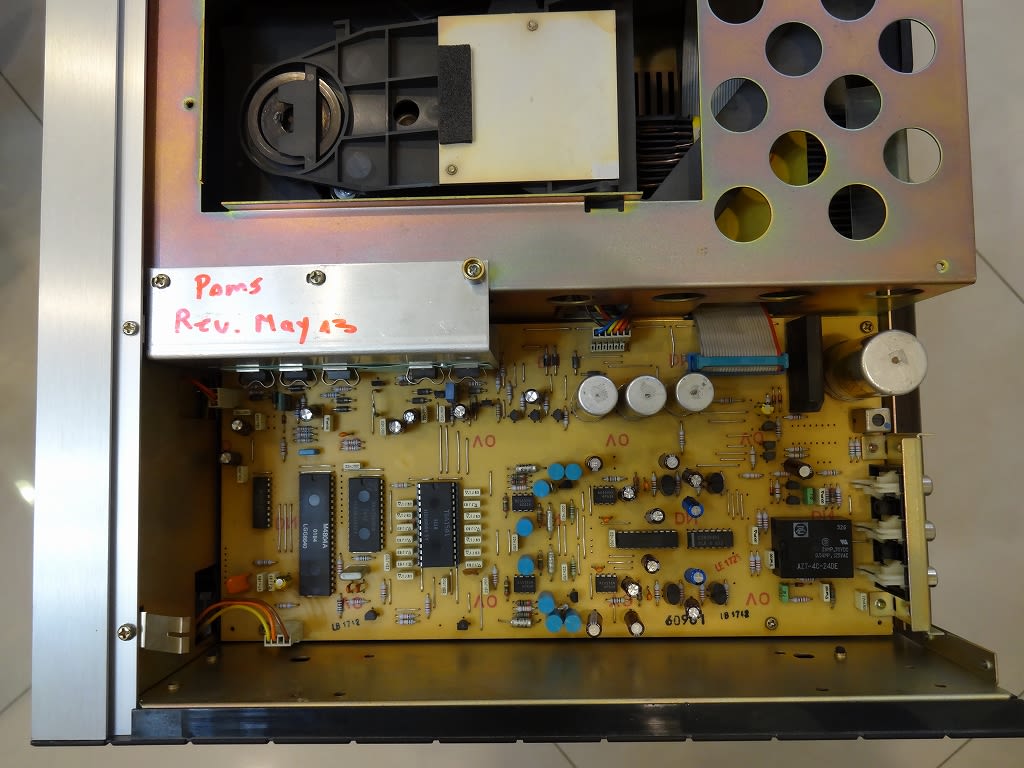

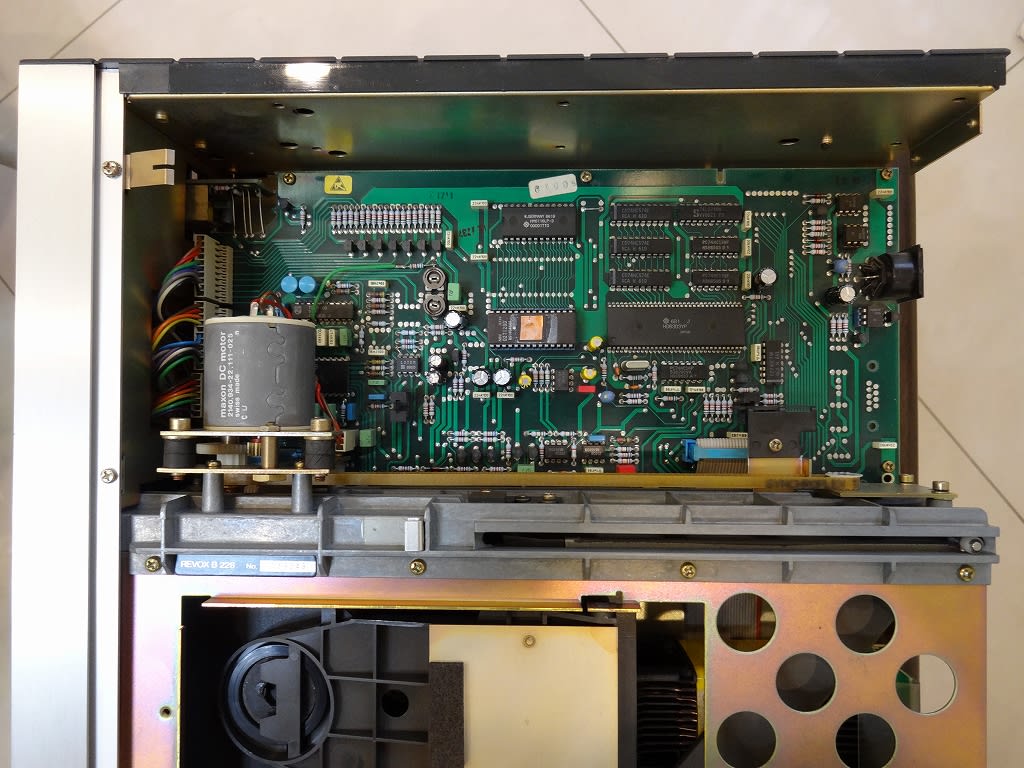

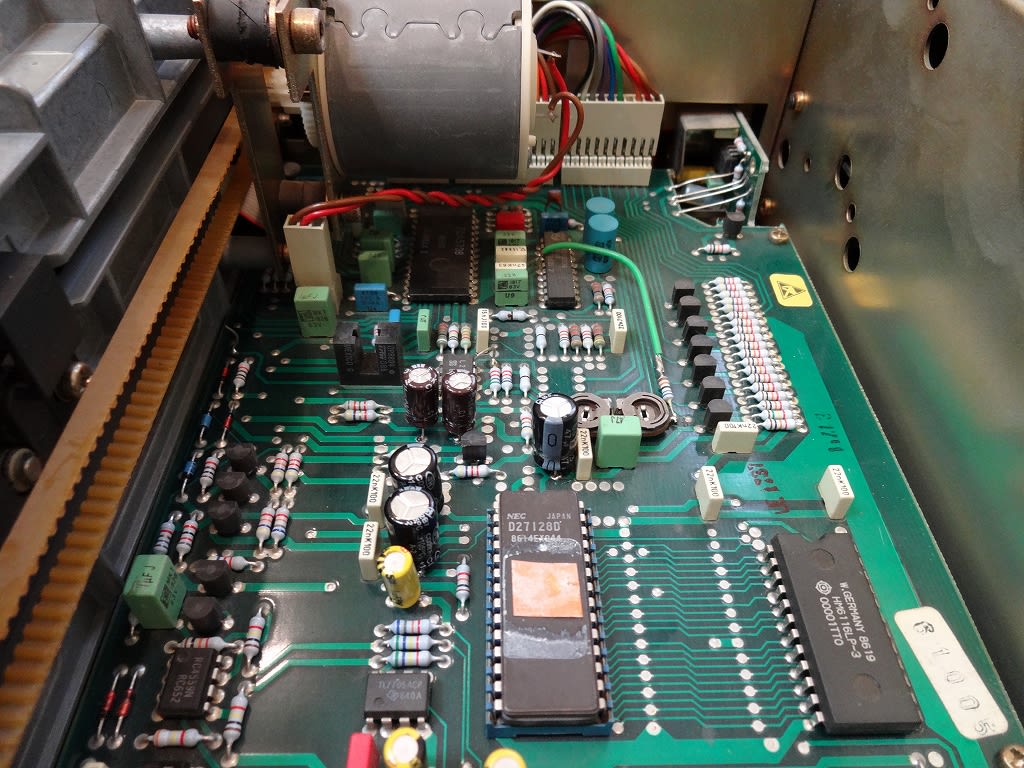

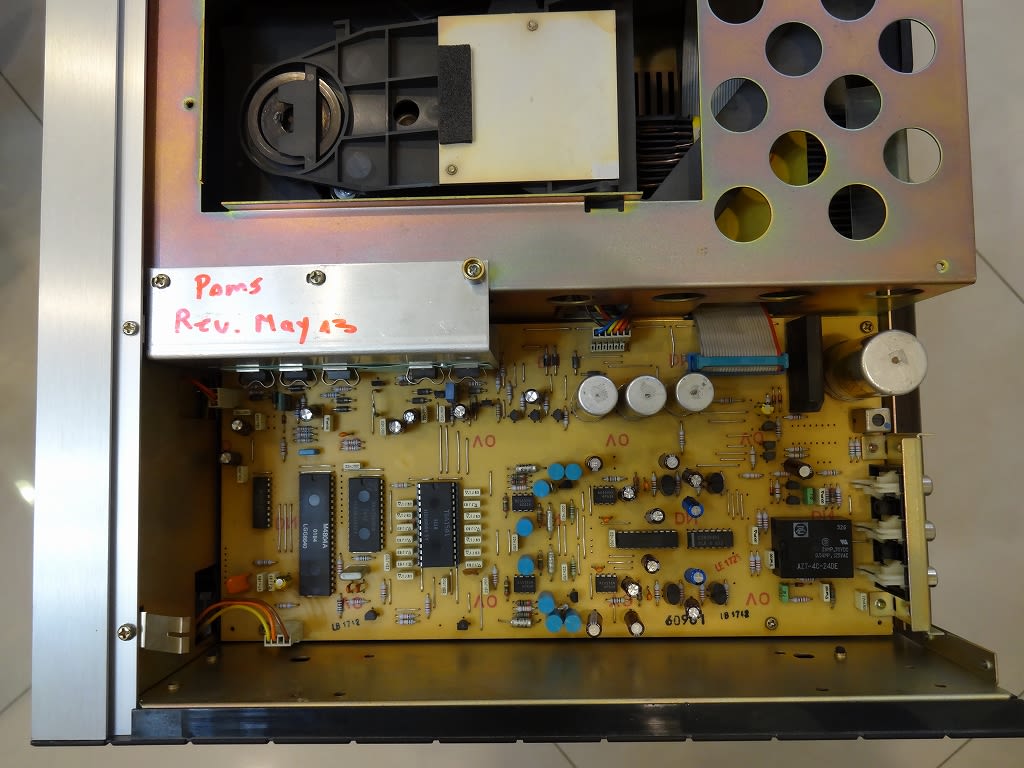

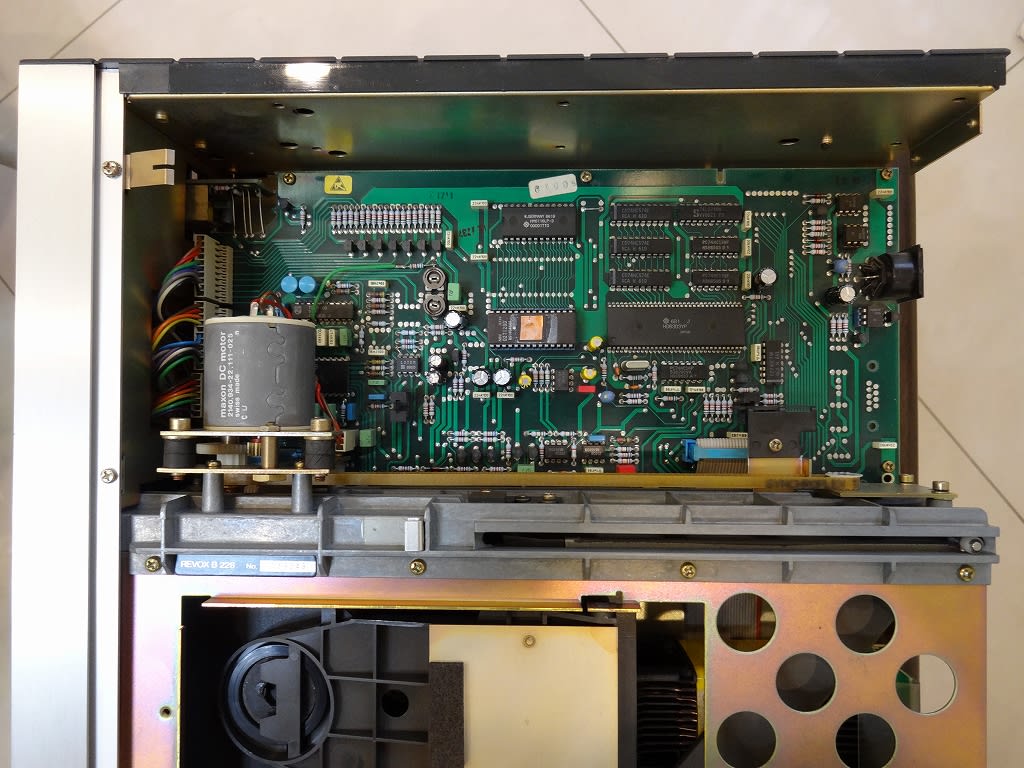

・全体

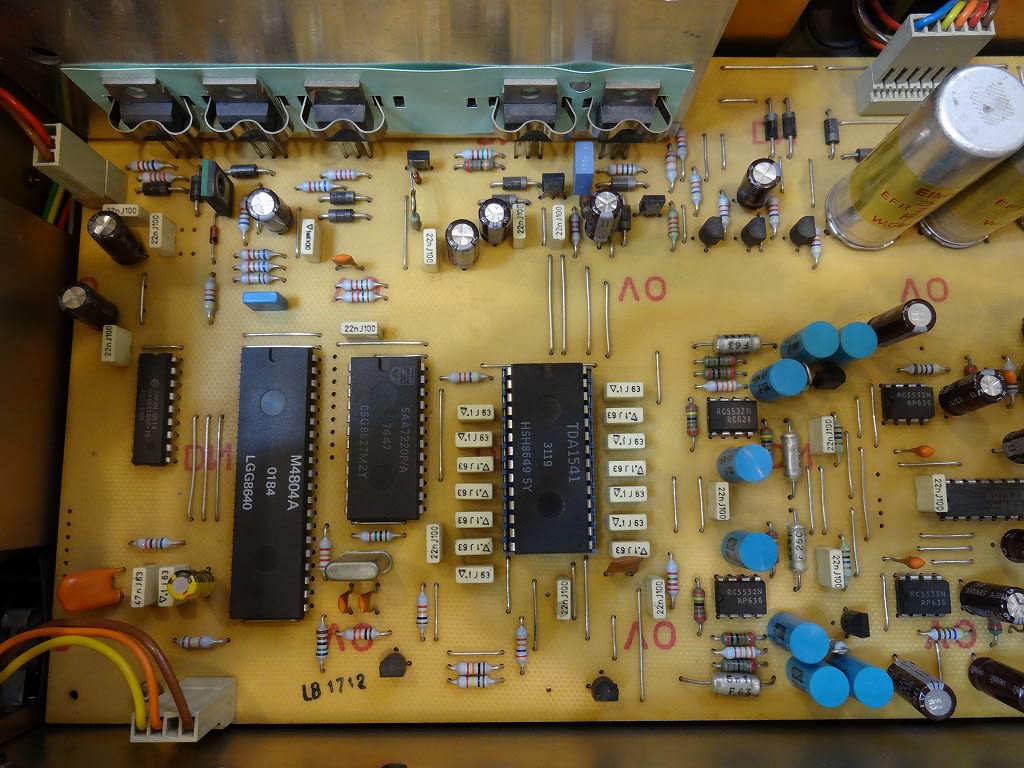

中央にメカ、左に制御基板、右側にDACと音声基板を配置。プロの配置。

Rev.May13とサインがあり、最近修理したことを書いてる。

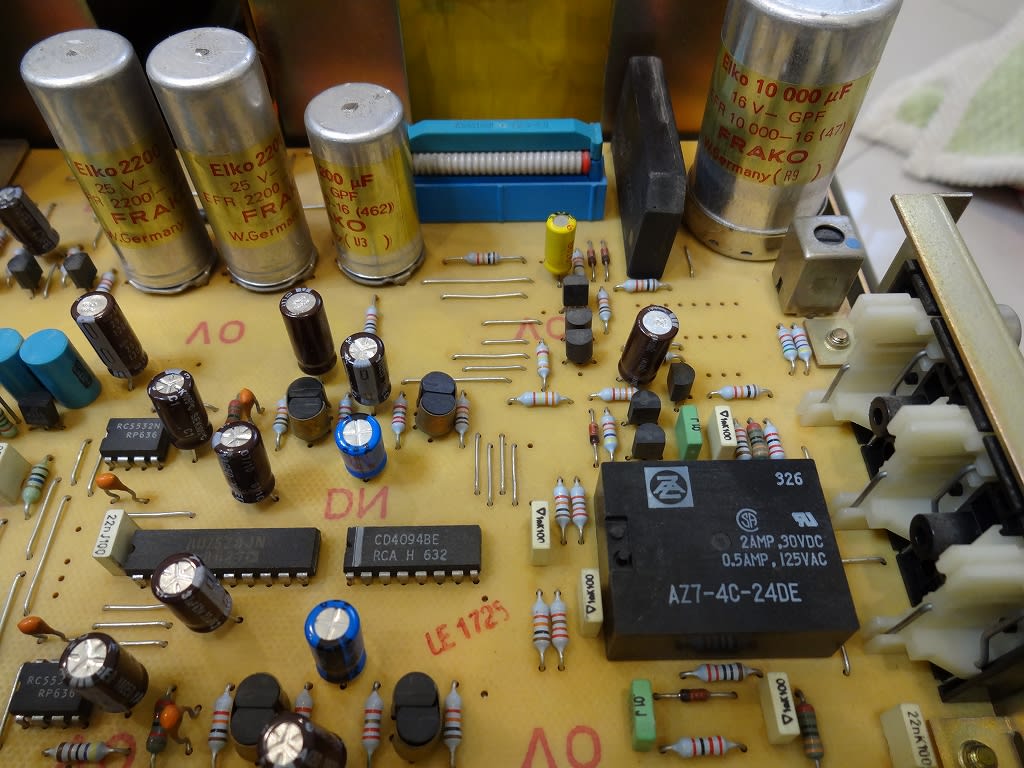

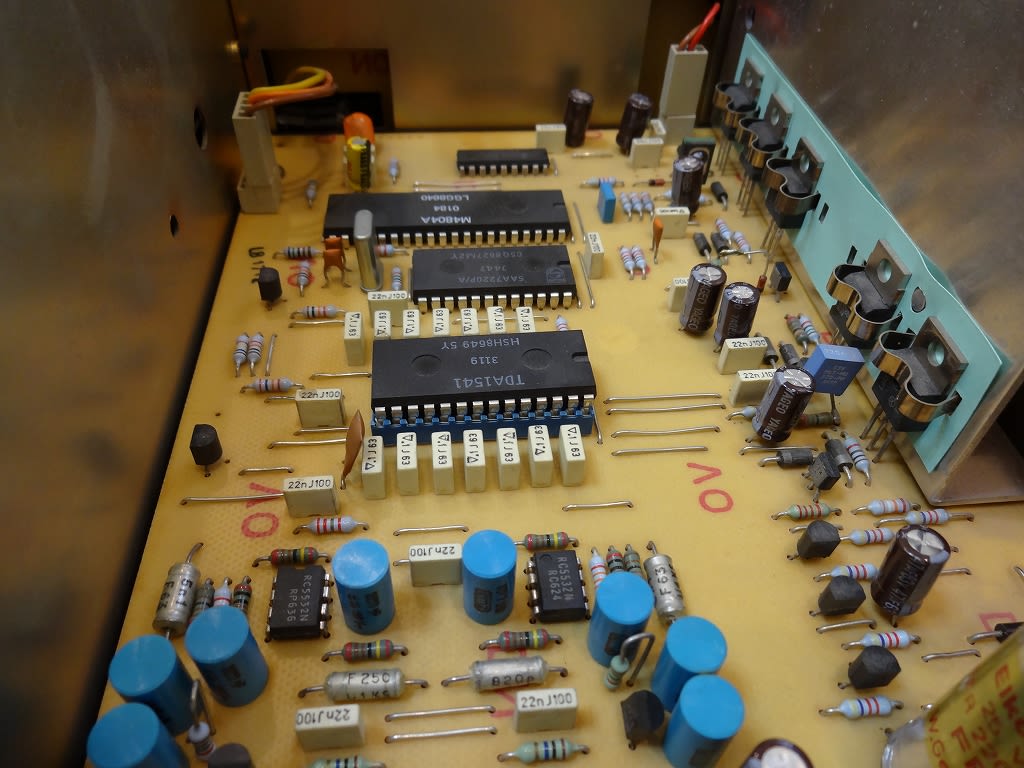

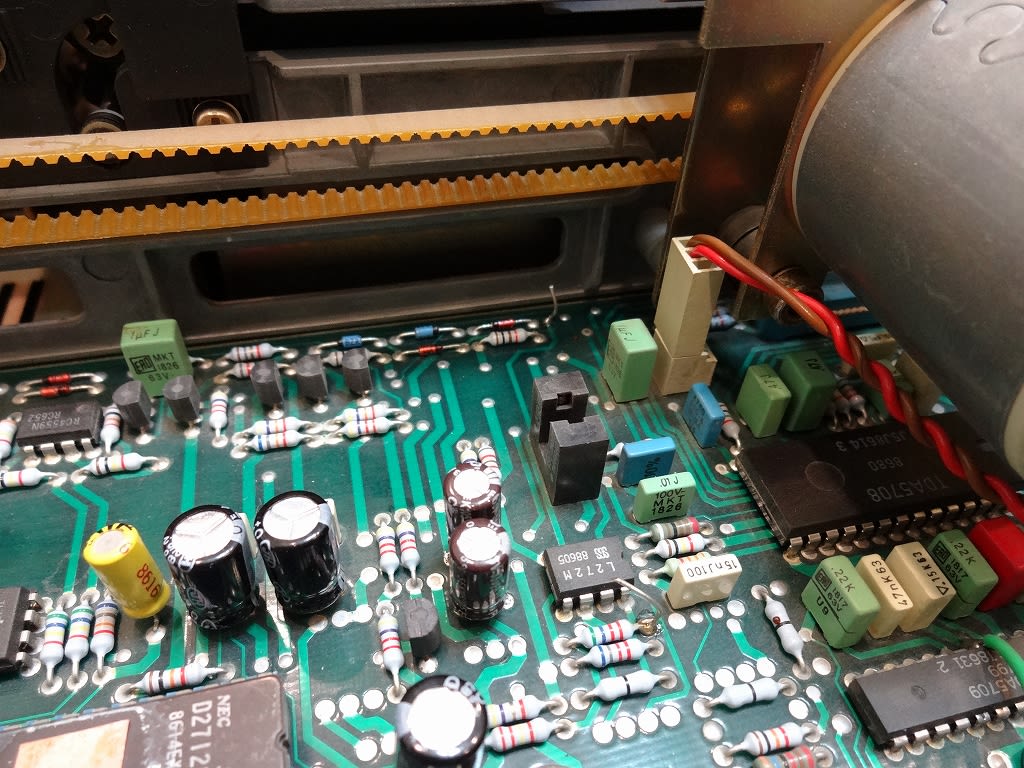

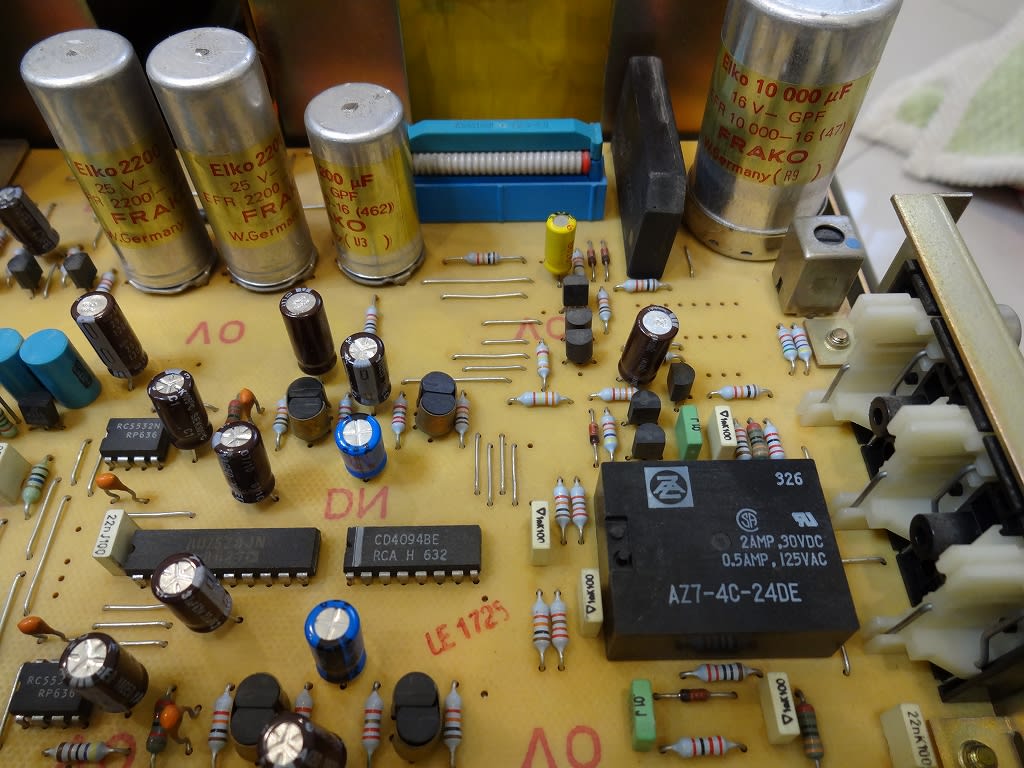

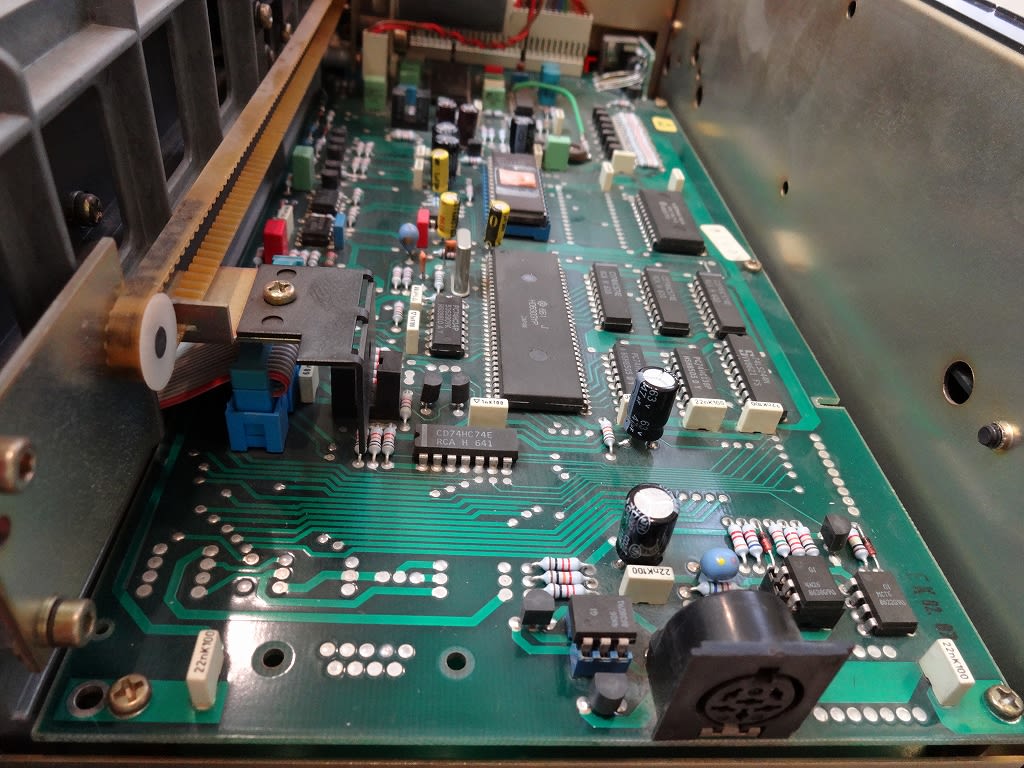

・DAC、音声基板部

(拡大1)

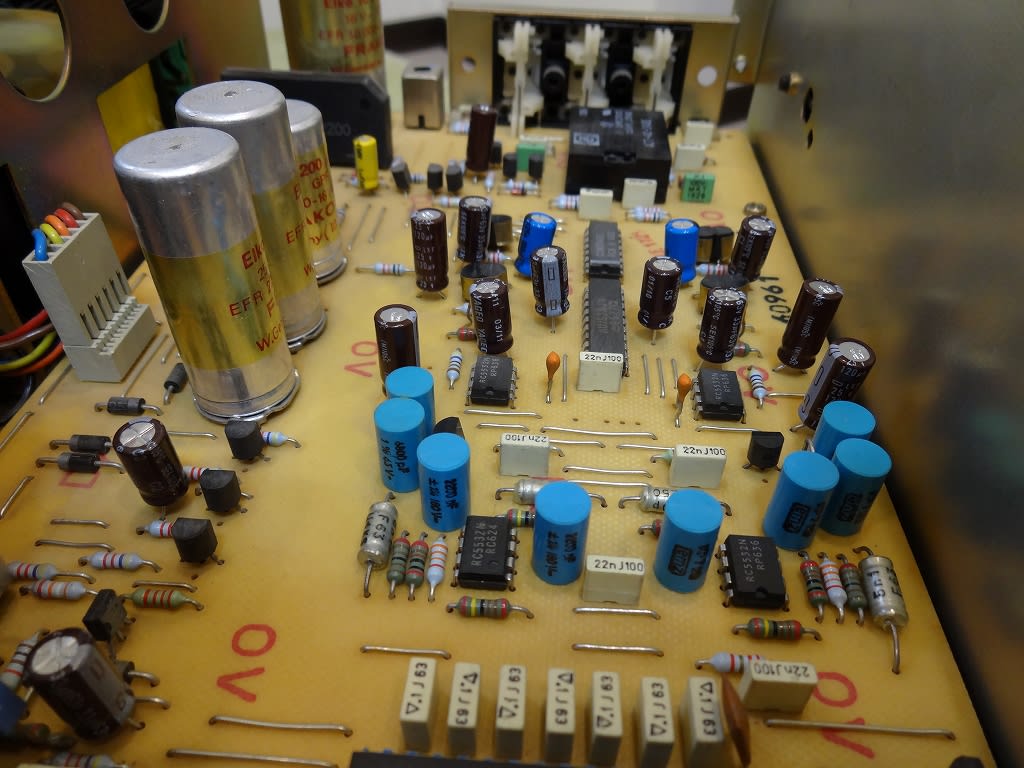

電源部に使われているコンデンサはFRAKO(Made in West Germany)製。これが、このRevoxの音を作り出してる一因かも?。基板への液漏れは無かった。

コネクタは何故かYAMAICH。付け替えられた電解コンの中には日ケミ製も。日本製も頑張ってる。

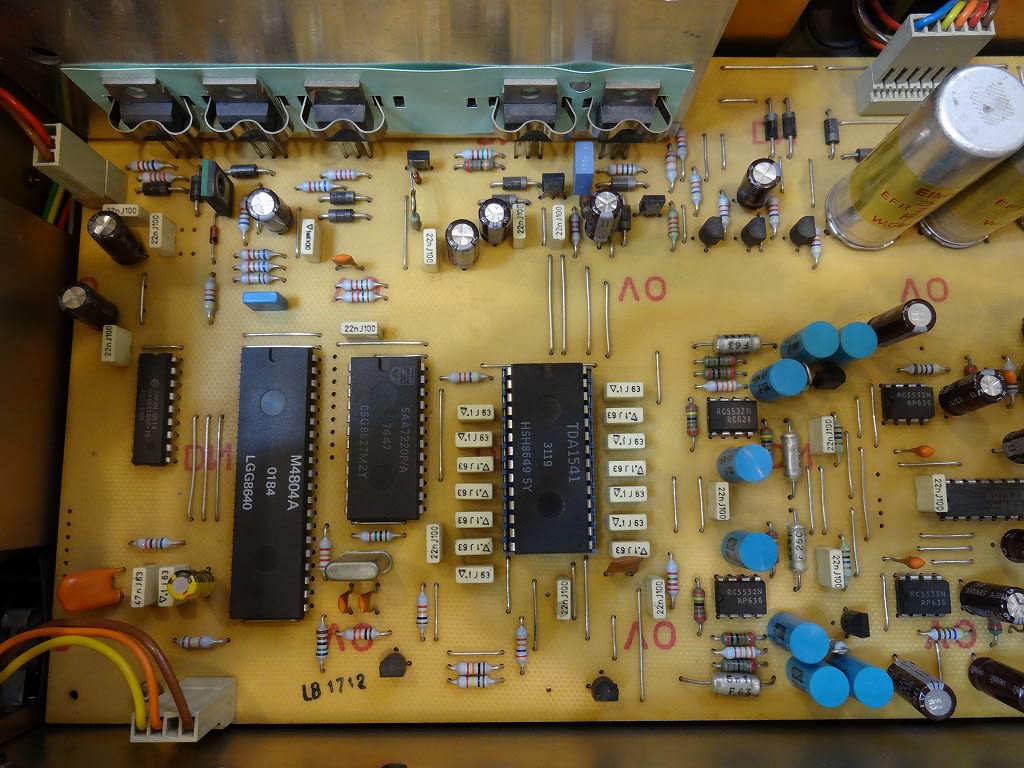

(拡大2)

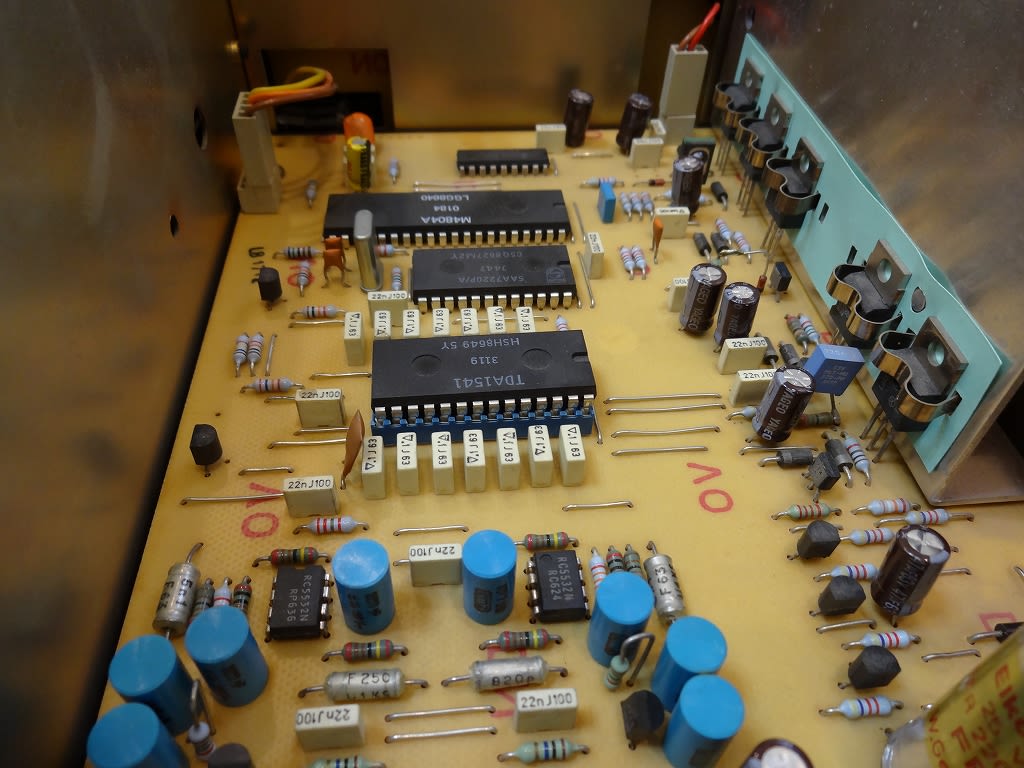

真ん中に鎮座しているのが、あの「TDA1541」。A付きじゃない。残念ながら王冠(CROWN)マークは無し。

いまどき、こんな大きなDAC ICは見かけないぞ。

青いコンデンサは「emz」製フィルムコン。ドイツ製。

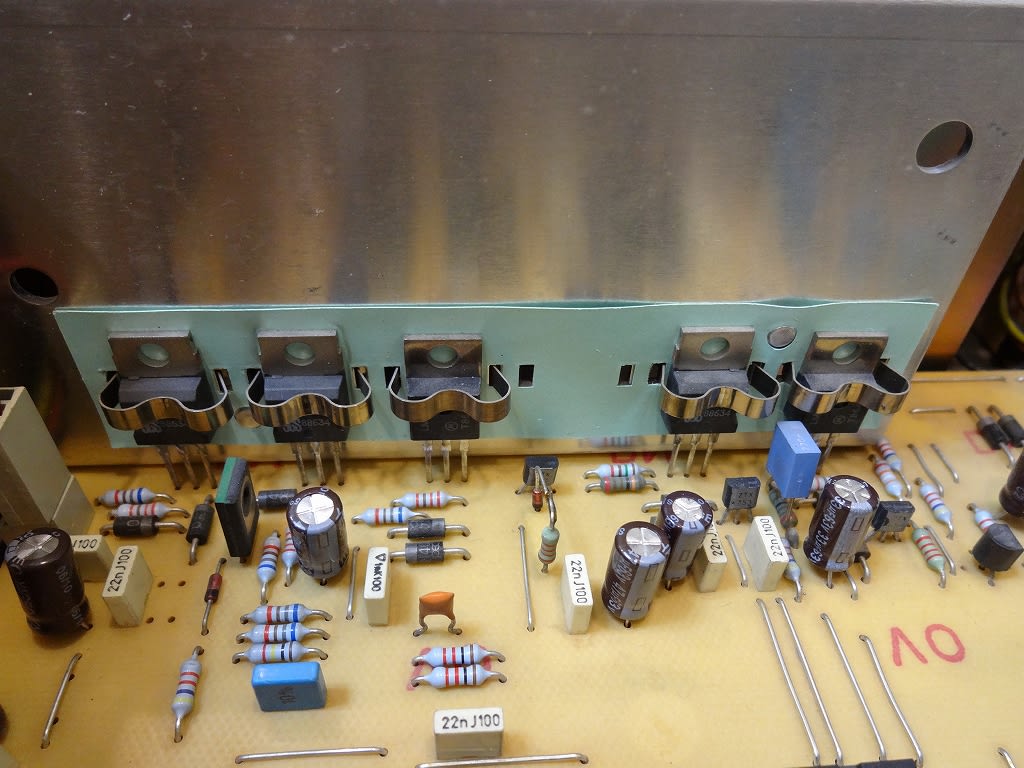

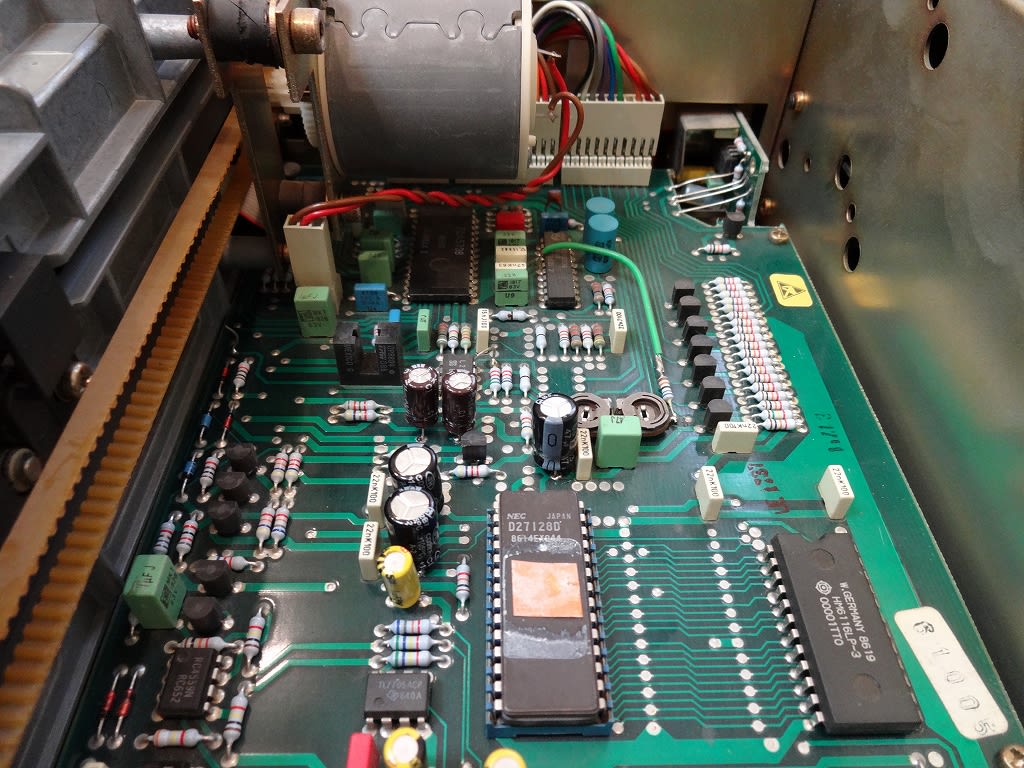

(拡大3)

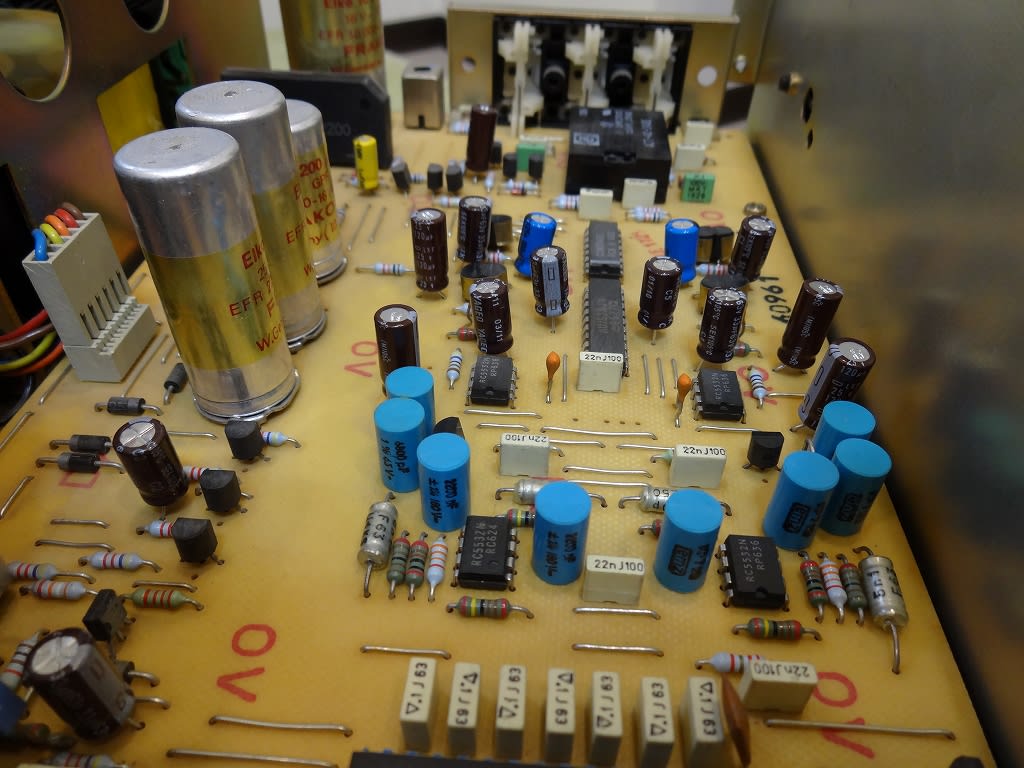

(拡大4)

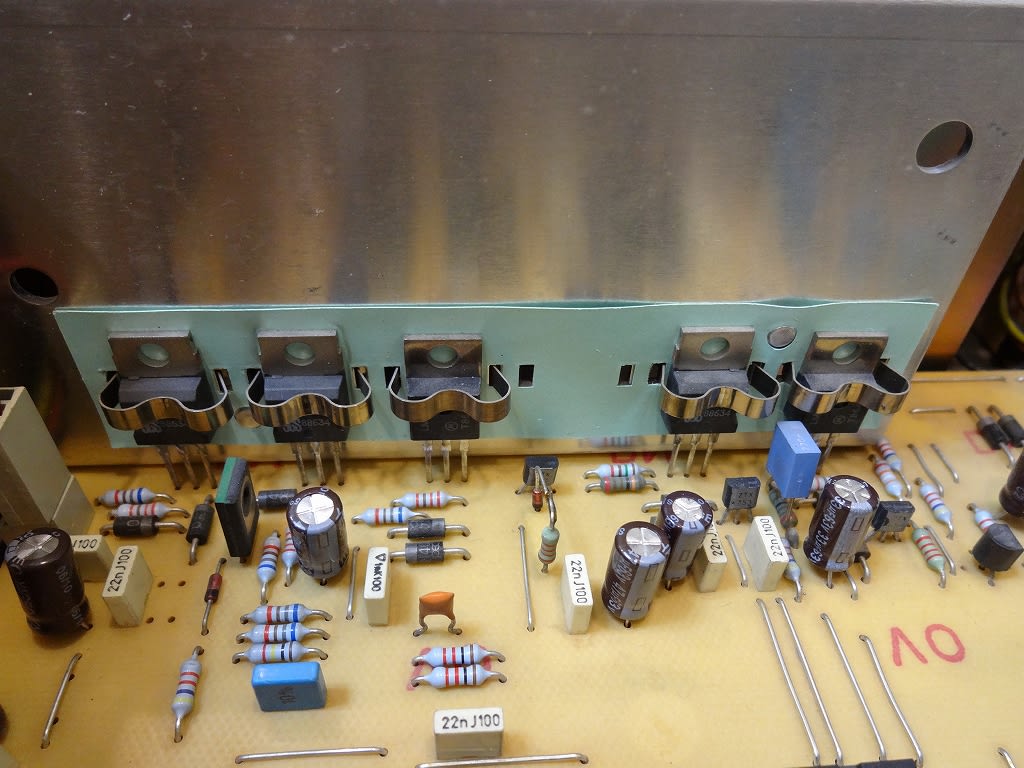

右側の放熱板についているのが電源用のトランジスタ。

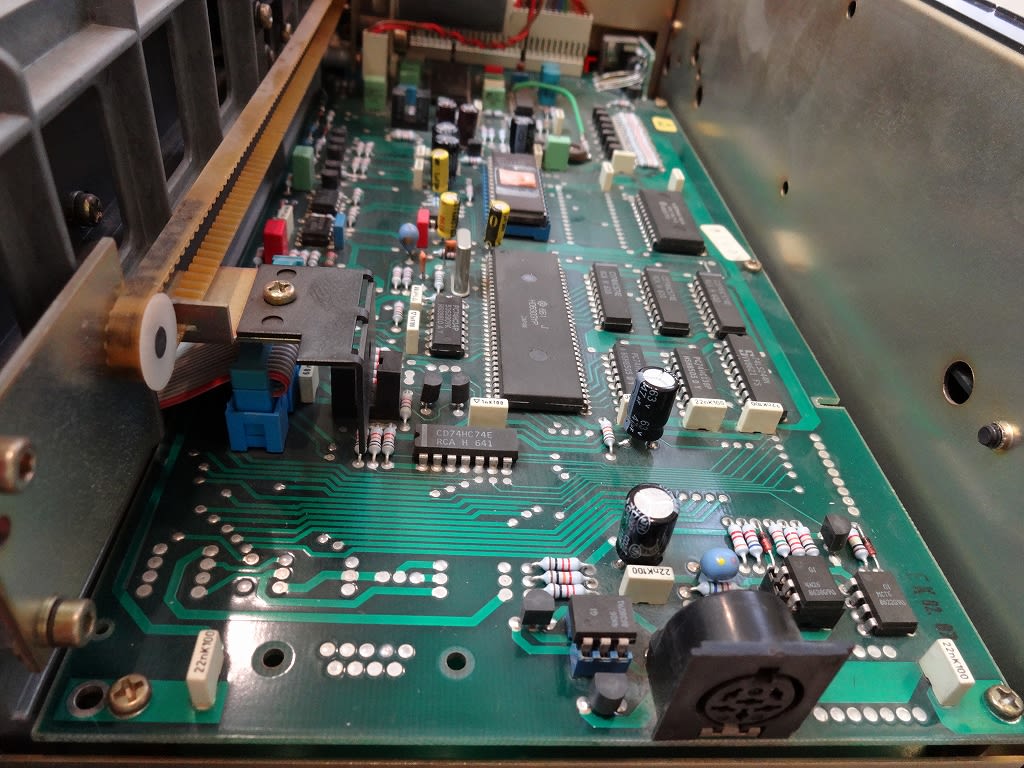

・制御基板部

銅テープが貼ってあるのはEPROMかな?昔は、こうだったなぁ。

(拡大1)

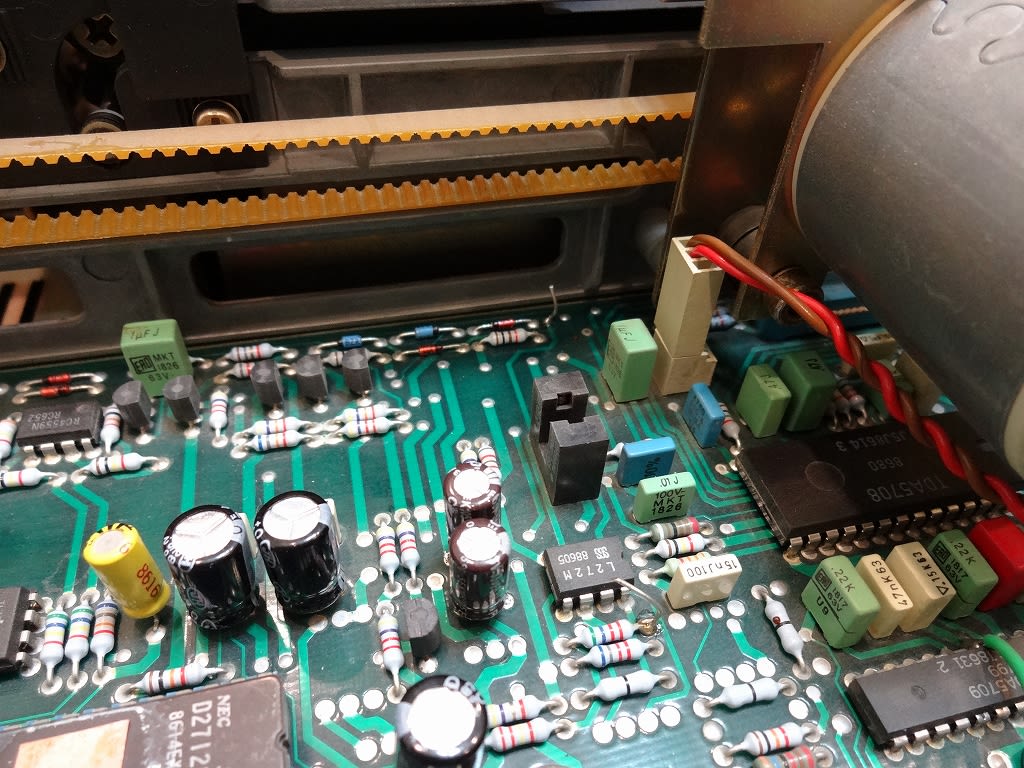

このメカはベルトがよく劣化してへたる様だが、問題なさそうだ。

(拡大2)

なんだかワイヤーが出ているが、何かを調整した後かな?

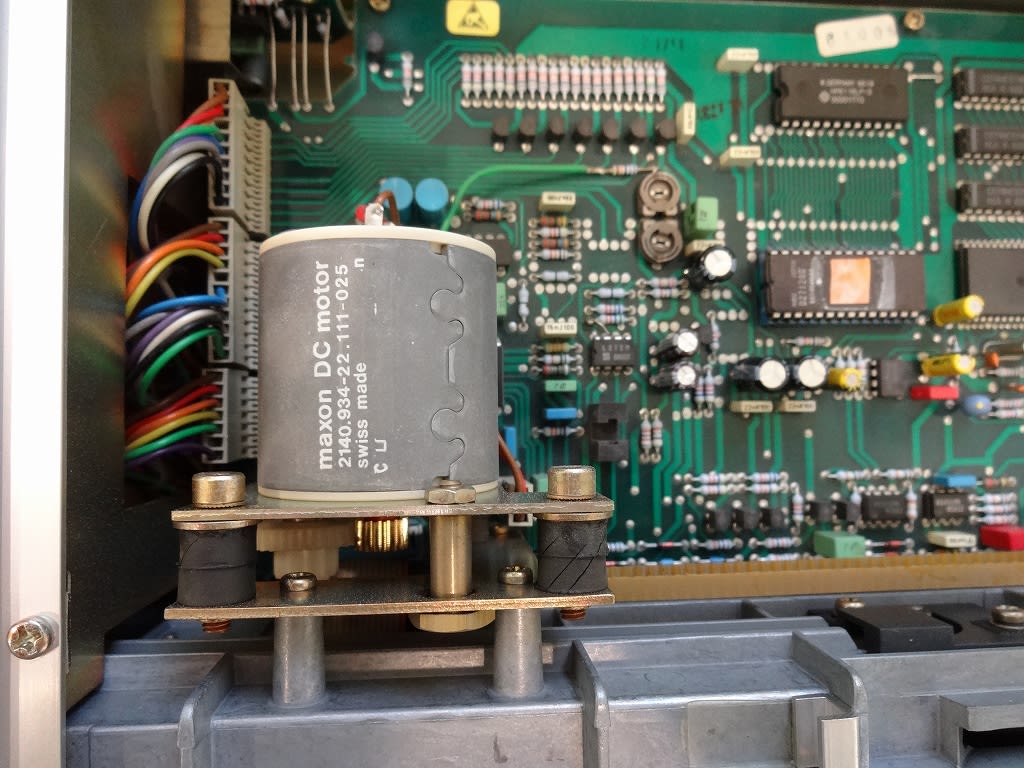

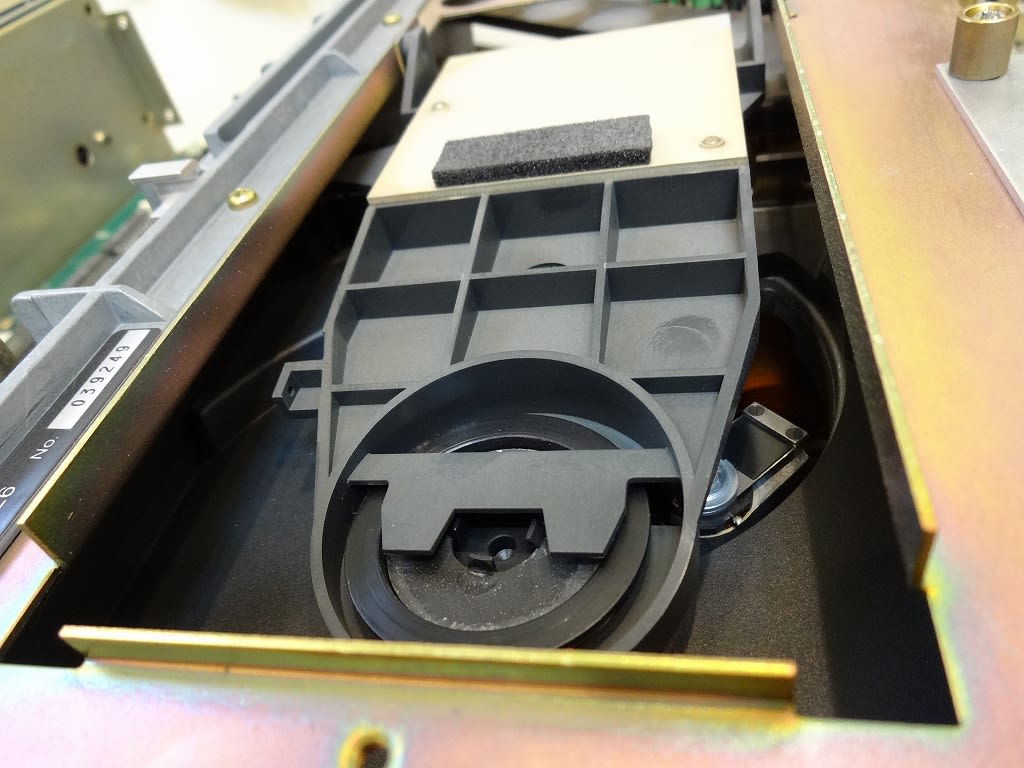

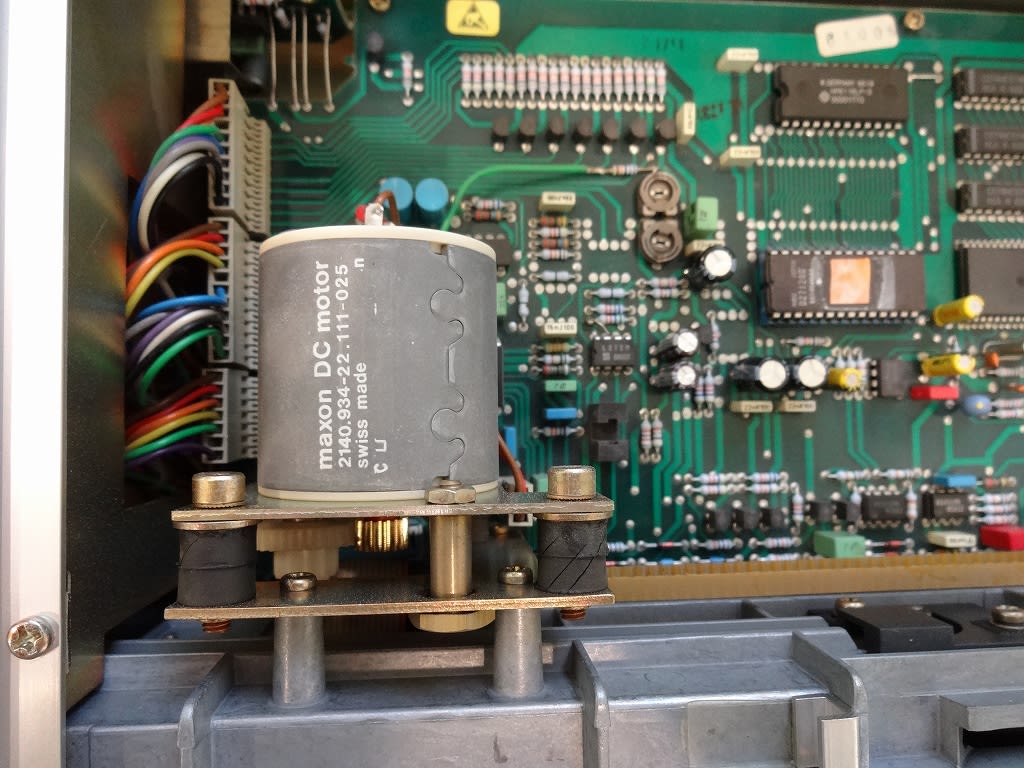

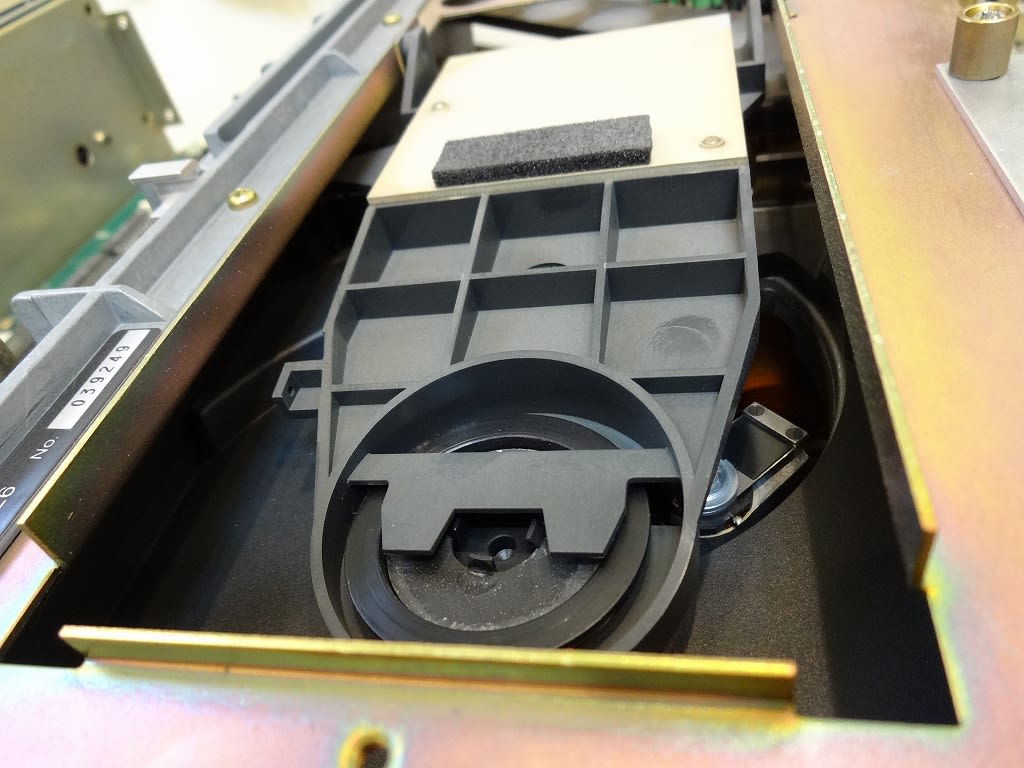

・メカ部

これが、かの有名なPhillips Swing Armメカ CDM-1である。これだけでも価値がある。

なんでもデータのロスが少なく音が良いらしい。このメカの差で、出てくる音が違うらしい。

トレイ移動のモーターはスイス製。Good!

スイングアーム、ピックアップが微かに見える。

ピックアップレンズにLEDライトを当てて観察したが、すごく綺麗で光輝いていた。

さすがガラスレンズ!まったく問題なさそう。

・トランス部

ここには「STUDER」の名前が。おそらく共通部品なのだろう。

電源電圧の選択が出来る様になっている。全世界で使ってもらおうと考えたのであろう。

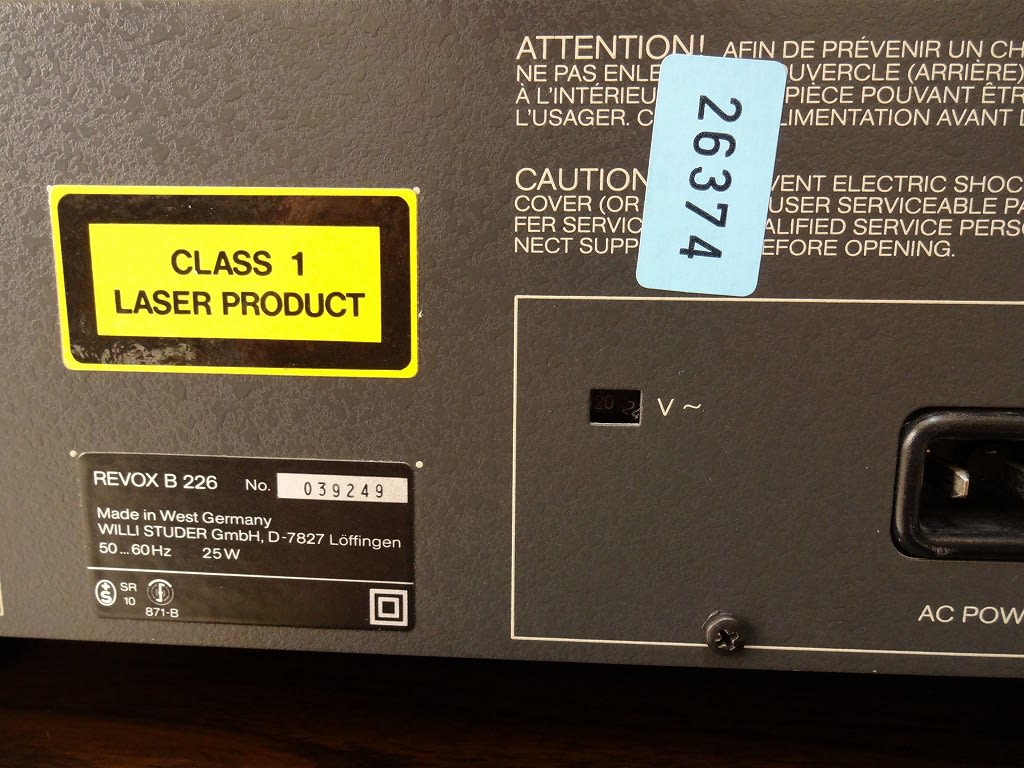

・リア部

STUDERの名前も書かれている。西ドイツ製。

シリアルNo.は、メカにも同じNo.が書かれている。前の写真で確認が出来る。

製品からは、昔の電気・電子製品の匂いがする。部品の匂いか、基板の匂いか。懐かしい匂いだ。

TVとかラジオの裏から、よくこんな匂いがしたのを覚えている。

ここで、やっと音の印象について。

一言で言うと、憧れていた音を初めて聴いてみて、これは良い!!!!!

今までのCDプレーヤーと明らかに違う。一線を画している感じ。

今まで体験したことの無い音だ。

なんと表現したら良いのでしょう。

音が太くてふくよか、温度感、潤いを持っていて、音楽を聴いているって感じがする。

好きなジャズ女性ボーカルなんかは、いままでより更に、色っぽく、甘く、いやらしく聴こえる。

情報量も思ったほど悪く無いように思う。

どうしたらこんな音が作れるのだろう?

Swing Armの成せる技?、TDA1541?それとも使用しているアナログ部品?トランス?設計そのもの?

いやぁ、その当時のエンジニアって凄いですね。音に対する執着があったのでしょうね。

職人技につくづく尊敬しますよ。

今は、デジタルの時代だから、情報量やスペックだけで競ってしまう。

失ってしまったオーディオの本筋である本来の楽器の音を再現するという、根本的な探求心(マイスター)を取り戻そうよ、って感じですね。