ひと通り、BOSE901 Ⅳの修復が終わりましたので、専用スタンドに取り付けて音を聴いてみます。

プリアンプ~パワーアンプの間に、専用アクティブ・イコライザーを繋いでいます。

まず第一印象は、凄まじい低音の威力です。

アンプのボリュームを少し上げるだけで、床と壁が揺れます。窓ガラスを突き破りそうです(大袈裟)。

そうです。BOSEの解説によると、

「バスレフポートの形状はジェット機の噴射口に使われるのと同じ流体力学に基づき設計されており、空気の高速噴射によって発生する乱気流を防ぎながら、瞬間的に時速100kmの速度で空気を送り出す能力を持ち、大音量でもクリアで応答性に優れた再生を実現」

となっています。ボーズ博士、凄い!

兎に角、凄いです!。これ、これです!。20数年前に聴いた音!。思い出しました!。

ボリュームを上げても、低音が飽和することはありません。

高域も綺麗に出ています。ボーカルも肉声に近いです。

そうです、このスピーカーと同じ構造の「802」は、PA用としてイベント会場でよく使われていました。

だから、人の声はよく通らなければなりません。

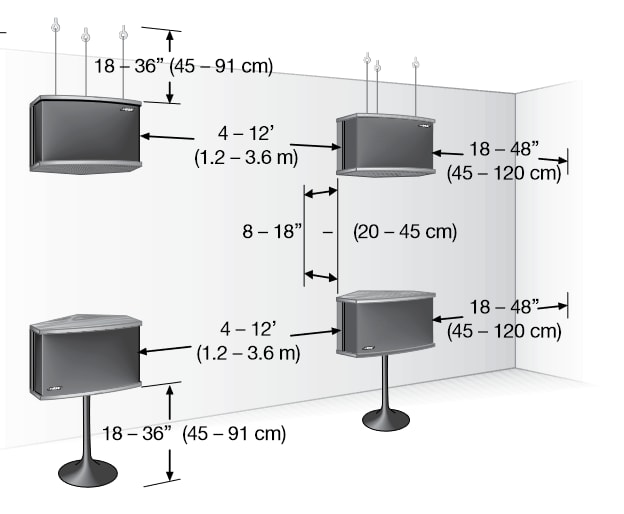

しかし、問題は、今どきの住宅事情で、このスピーカーを何処に置くかです。

このスピーカーは、反射音を有効に使い響かせる仕様のため、設置場所に細かい制約があります。

わが家では、私の部屋ではJBL L26が設置してありますし、リビングルームではJBL LE14(36cm)+175(in SP-505J)が鎮座していますので、置く場所がありません。

仕方ないので、今回は、とりあえずL26の前に置いて聴きましたが、それにしても凄い低音です。ただ中域はソースに依り押し出しが少ない様に思います(設置の影響か)。

いずれにしても、最近では聴いたことの無い異次元の音です。音空間、迫力ともに別世界です。

よく言えば、迫力のあるスペース・サウンド(映画等のサラウンドとしては良いかも)、悪く言えば、ドンシャリの音で賑やかいです。音が部屋中に広がり、迫力でグイグイと押してきます。

決してハイファイではないですが、これは、これで面白いと思います。

完成写真がこちら↓です。

サランネットは、マジックテープで貼り付けて、取り外しができる様にしました。

表側

裏側

修復が完成して、20数年前の姿が蘇り、その音を聴く事が出来ましたので、一旦満足しました。

置いておく場所も無いので、この状態で、また押入れに収めてしまいました。