令和3年4月15日 リルケ「マルテの手記」ようやく読み終えた。

ストーリーも、あらすじもないが、詩のような「言葉」があった。

詩人の魂(たましい)を塊(かたまり)にしたような小説であった。

リルケ著「マルテの手記」は文庫本で岩波(望月市恵訳:1946/01/20)書店と新潮(大山定一訳:1953/06/12)文庫がありますが、たにしの爺が読んだのは、最も新しい翻訳版の「光文社古典新訳文庫」(松永美穂訳:2014/06/12)でした。同書のWebサイトでは数ページ試し読みが出来ます。電子書籍にもなっています。

ドイツ語圏を代表するライナー・マリア・リルケは詩人で劇作家であることは、文学史的には知っている。作品は読んだことはない。ただ、古今東西の有名作家や詩人の名句名文を集めた「世界の格言集」とか箴言集「格言の花束」などでリルケと言う名前は見たような記憶があった。あるいはリルケではなく、キケロだったのかな、記憶は定かではない。

★何故この本を読む気になったのか。

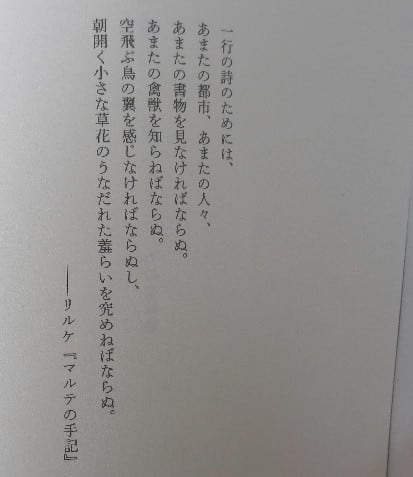

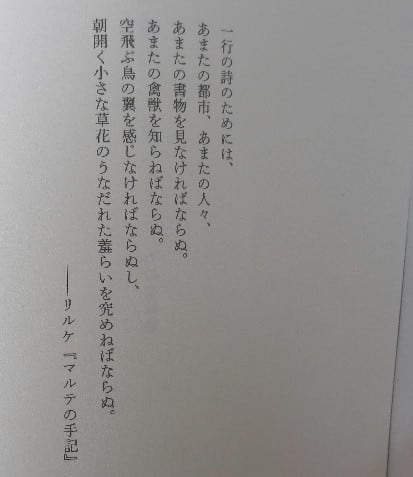

なんでこの「マルテの手記」という書物を手に取ることになったのか――。きっかけは最近読んでレビューに書いた「3行で撃つ」(近藤康太郎著)の表紙の扉に印刷されていた一編の詩が目に留まったことからだ(下記の写真)。1行の詩のために、リルケ「マルテの手記」と記され印刷されていた。この本を読んでみたいと思った。

本屋さんを2,3歩いてみたが在庫がなかった。公民館の図書室にもなかったので、県立図書館から取り寄せていただいた。ところがです、手元に届いてから読み始めて「とんでもなく面倒っ臭い」内容であることを知った。まったく面白くない。時代小説を大型活字で読むのが趣味のたにしの爺なのに、この本にはわくわく感が全くないのだ。孤独な詩人の独白が延々と綴られて「病気」「父」「母」「祖父母のお城の館」「間取りや肖像画」「死」「神」「愛」「記憶」が回想され、語られ、思ったりする。

貧乏青年マルテがパリの街を「徘徊し彷徨し回顧し妄想し」(おっと、徘徊と妄想と言うと、耄碌たにしの爺と同じになってしまうのではないか。だが、爺の呟きとは、とんでもなく違います。)詩人リルケの分身とも言える(爺の勝手な想像です。)マルテが街を歩き周り、見たこと、思ったこと、回想と、現在と過去を、行ったり来たりしながら脈絡なく「ぼくは」の一人称で書き連ねる。(途中で彼になったりする。)パリという孤愁の街で悩める詩人の魂を吐露する。詩の塊りのように無垢(ピュア)な言葉が名言のように綴られていくのだ、と言えばレビューらしくなるかな……。

同書を読んで見たいと思った「一行の詩」のためにの記述は、かなり前半部に登場します。<>内は同書のテクストの引用です。

★九月十一日、トゥリェ通りにて

パリに着いたマルテは言う<そう、そいうわけで、人々は生きるためにここに来るのだけれど、ぼくに言わせればむしろ、ここでは人が死んでいっている。ぼくは外出していた。>そう言ってマルテは病院や妊婦を見る。乳母車の子どもを見る。路地の匂いを嗅ぐ。窓を開けたまま眠る。電車が警笛を鳴らして、部屋を駆け抜けていく。騒音はこんな感じだ。<でも、ここにはもっと恐ろしいものがある。静寂だ。>

<見ることを学んでいるいま>ぼくは28歳だが、‥‥論文も戯曲も書いたがひどいものだった。と言って詩について、<早い時期に書くと、あまりにもうまくいかないのだ。詩を書くのは待った方がいい。>として、さらに<詩というのは感情を表現するものだと人々は言うが、それは違う。>感情なら幼いときから持っている。<詩は経験から生まれるべきものだ。>これまでに幾編かの戯曲や詩を発表してきたリルケは振り返る。

<一つの詩のために、たくさんの街や、人間や物を見なければならない。動物を知り、鳥がどんなふうに飛ぶかを感じ、小さな花が朝方開くときの仕草を知っていなければならない。知らない地方で通った道のことを思い返すことができなければならない。>これらのことについて知っても、それだけでは充分でないのだ。

<恋人と愛し合ったたくさんの夜についての思い出がなくてはいけない。どの夜も他の夜とは違っていた。>‥中略‥<思い出そのものが詩に成るというわけでもないのだ。>‥中略‥<ごく稀な瞬間に、詩の最初の言葉が思い出の中心に浮かび上がってきて、そこから出発するということがありえるのだ。>だが、<ぼくの詩はすべて別の生まれ方をした。だから、それは詩とは呼べない。>これまでの幾つかの戯曲や詩について、どんな間違ったものだったかを延々と自問自答していく。

★国立図書館にて

「一行の詩」についての記述はかなり前半で見ることが出来た。

だが同書「マルテの手記」の主要な要素は過去と父母、祖父母らの死と掛り合う人たちの回想、読んだり見たりした読書の登場人物との対話を通じて回想しながら思索を深化させ、さざ波のように広げていく。最後は「神と愛」についての世界になる。

本書の終わり近くになってマルテは、本や詩と対話しながら読書について<すべてを読むつもりでなければ、一冊の本も開く資格はないのだ。>と言う。「たにしの爺」は必死に本を開き続けた。レビューしてみたいと思ったがもう無理です。――かくてもはや耄碌たにしの爺には手に負えない書物になったのでした。

12,3歳にのころだったか、父に連れられて行った祖父母の暮らす館で過ごしたことから、父母の死や祖父母の係累の女性たちや出来事について長い回想が病気のように続く(実際にマルテ本人も病気にも罹った。父母の死、「自分の死の恐怖」に不安に怯える)。リルケは言う「そう、それはありえることだ」。

★天国を見せてくれたアベローネ

「愛」についてはママが亡くなった後、アベローネについて考えるようになる。アベローネは母の妹で、歌を歌う。かなり年上でもあった。<ぼくに別の天国を見せてくれることになる>アベローネ。学生になっていたマルテは休暇でアベローネと再会した。二人はパリ、クリュニー美術館にある「貴婦人と一角獣」のタペストリー画を見て会話する。この後、ママとアベローネと伯爵の館での事が何ページにも渡って綴られる。

<アベローネ、この数年の間にもう一度、君を感じたことがあった。それはヴェネチアでのことだ。秋だった。>ある夜、サロンで集まりがあった。女性が歌った。<アベローネだ、とぼくは思った。>愛されるということは、燃え上がるということだ。愛することは、尽きることのない油で火を灯すことだ。愛されることは消え去ることであり、愛することは持続することである。

支離滅裂になり始めたのでもう読感はやめます。

とにかく最後まで読み切ることで、公民館図書室の職員さんが手数を掛けて取り寄せてくださった本に対する礼儀ではないかと眼を通した次第です。読み終えて思った。さすが岩波、新潮社から文庫本が出ている名著である。心を病んでいるような、孤独な詩人の「生と死」「愛と神」への自問自答ノートだと言えるものでした。なんか、月並みな常套句での締めになってしまったようだ。

訳者の松永氏は「まえがき」で<「マルテの手記」は風変わりな本である。……マルテ、28歳。デンマーク出身。「ものを見る」訓練を自分に課している。だだ、彼が見るものはかなり変わっている。……ヨーロッパ文化の中心地パリで目にする繁栄と雑踏、都市で浮遊する彼の精神がとらえた不安げで不確定な世界の印象を、ぜひ味わっていただきたい。空間的、時間的拡がりを楽しみながら、マルテを追跡していただければ幸いである。>と書いています。

なるほど、そいうことです。

5日後には83歳の誕生日を迎える「耄碌たにしの爺」には、かなりしんどい小説でしたが、終わりまで読めば何かあるのではないかと、ひたすらに読み終えました。読まないで死んでしまうより読んでよかった。

好奇高齢者「一編のブログ記事」を書くために、キイを押していると「コロナ鬱」が鎮まる。

ストーリーも、あらすじもないが、詩のような「言葉」があった。

詩人の魂(たましい)を塊(かたまり)にしたような小説であった。

リルケ著「マルテの手記」は文庫本で岩波(望月市恵訳:1946/01/20)書店と新潮(大山定一訳:1953/06/12)文庫がありますが、たにしの爺が読んだのは、最も新しい翻訳版の「光文社古典新訳文庫」(松永美穂訳:2014/06/12)でした。同書のWebサイトでは数ページ試し読みが出来ます。電子書籍にもなっています。

ドイツ語圏を代表するライナー・マリア・リルケは詩人で劇作家であることは、文学史的には知っている。作品は読んだことはない。ただ、古今東西の有名作家や詩人の名句名文を集めた「世界の格言集」とか箴言集「格言の花束」などでリルケと言う名前は見たような記憶があった。あるいはリルケではなく、キケロだったのかな、記憶は定かではない。

★何故この本を読む気になったのか。

なんでこの「マルテの手記」という書物を手に取ることになったのか――。きっかけは最近読んでレビューに書いた「3行で撃つ」(近藤康太郎著)の表紙の扉に印刷されていた一編の詩が目に留まったことからだ(下記の写真)。1行の詩のために、リルケ「マルテの手記」と記され印刷されていた。この本を読んでみたいと思った。

本屋さんを2,3歩いてみたが在庫がなかった。公民館の図書室にもなかったので、県立図書館から取り寄せていただいた。ところがです、手元に届いてから読み始めて「とんでもなく面倒っ臭い」内容であることを知った。まったく面白くない。時代小説を大型活字で読むのが趣味のたにしの爺なのに、この本にはわくわく感が全くないのだ。孤独な詩人の独白が延々と綴られて「病気」「父」「母」「祖父母のお城の館」「間取りや肖像画」「死」「神」「愛」「記憶」が回想され、語られ、思ったりする。

貧乏青年マルテがパリの街を「徘徊し彷徨し回顧し妄想し」(おっと、徘徊と妄想と言うと、耄碌たにしの爺と同じになってしまうのではないか。だが、爺の呟きとは、とんでもなく違います。)詩人リルケの分身とも言える(爺の勝手な想像です。)マルテが街を歩き周り、見たこと、思ったこと、回想と、現在と過去を、行ったり来たりしながら脈絡なく「ぼくは」の一人称で書き連ねる。(途中で彼になったりする。)パリという孤愁の街で悩める詩人の魂を吐露する。詩の塊りのように無垢(ピュア)な言葉が名言のように綴られていくのだ、と言えばレビューらしくなるかな……。

同書を読んで見たいと思った「一行の詩」のためにの記述は、かなり前半部に登場します。<>内は同書のテクストの引用です。

★九月十一日、トゥリェ通りにて

パリに着いたマルテは言う<そう、そいうわけで、人々は生きるためにここに来るのだけれど、ぼくに言わせればむしろ、ここでは人が死んでいっている。ぼくは外出していた。>そう言ってマルテは病院や妊婦を見る。乳母車の子どもを見る。路地の匂いを嗅ぐ。窓を開けたまま眠る。電車が警笛を鳴らして、部屋を駆け抜けていく。騒音はこんな感じだ。<でも、ここにはもっと恐ろしいものがある。静寂だ。>

<見ることを学んでいるいま>ぼくは28歳だが、‥‥論文も戯曲も書いたがひどいものだった。と言って詩について、<早い時期に書くと、あまりにもうまくいかないのだ。詩を書くのは待った方がいい。>として、さらに<詩というのは感情を表現するものだと人々は言うが、それは違う。>感情なら幼いときから持っている。<詩は経験から生まれるべきものだ。>これまでに幾編かの戯曲や詩を発表してきたリルケは振り返る。

<一つの詩のために、たくさんの街や、人間や物を見なければならない。動物を知り、鳥がどんなふうに飛ぶかを感じ、小さな花が朝方開くときの仕草を知っていなければならない。知らない地方で通った道のことを思い返すことができなければならない。>これらのことについて知っても、それだけでは充分でないのだ。

<恋人と愛し合ったたくさんの夜についての思い出がなくてはいけない。どの夜も他の夜とは違っていた。>‥中略‥<思い出そのものが詩に成るというわけでもないのだ。>‥中略‥<ごく稀な瞬間に、詩の最初の言葉が思い出の中心に浮かび上がってきて、そこから出発するということがありえるのだ。>だが、<ぼくの詩はすべて別の生まれ方をした。だから、それは詩とは呼べない。>これまでの幾つかの戯曲や詩について、どんな間違ったものだったかを延々と自問自答していく。

★国立図書館にて

「一行の詩」についての記述はかなり前半で見ることが出来た。

だが同書「マルテの手記」の主要な要素は過去と父母、祖父母らの死と掛り合う人たちの回想、読んだり見たりした読書の登場人物との対話を通じて回想しながら思索を深化させ、さざ波のように広げていく。最後は「神と愛」についての世界になる。

本書の終わり近くになってマルテは、本や詩と対話しながら読書について<すべてを読むつもりでなければ、一冊の本も開く資格はないのだ。>と言う。「たにしの爺」は必死に本を開き続けた。レビューしてみたいと思ったがもう無理です。――かくてもはや耄碌たにしの爺には手に負えない書物になったのでした。

12,3歳にのころだったか、父に連れられて行った祖父母の暮らす館で過ごしたことから、父母の死や祖父母の係累の女性たちや出来事について長い回想が病気のように続く(実際にマルテ本人も病気にも罹った。父母の死、「自分の死の恐怖」に不安に怯える)。リルケは言う「そう、それはありえることだ」。

★天国を見せてくれたアベローネ

「愛」についてはママが亡くなった後、アベローネについて考えるようになる。アベローネは母の妹で、歌を歌う。かなり年上でもあった。<ぼくに別の天国を見せてくれることになる>アベローネ。学生になっていたマルテは休暇でアベローネと再会した。二人はパリ、クリュニー美術館にある「貴婦人と一角獣」のタペストリー画を見て会話する。この後、ママとアベローネと伯爵の館での事が何ページにも渡って綴られる。

<アベローネ、この数年の間にもう一度、君を感じたことがあった。それはヴェネチアでのことだ。秋だった。>ある夜、サロンで集まりがあった。女性が歌った。<アベローネだ、とぼくは思った。>愛されるということは、燃え上がるということだ。愛することは、尽きることのない油で火を灯すことだ。愛されることは消え去ることであり、愛することは持続することである。

支離滅裂になり始めたのでもう読感はやめます。

とにかく最後まで読み切ることで、公民館図書室の職員さんが手数を掛けて取り寄せてくださった本に対する礼儀ではないかと眼を通した次第です。読み終えて思った。さすが岩波、新潮社から文庫本が出ている名著である。心を病んでいるような、孤独な詩人の「生と死」「愛と神」への自問自答ノートだと言えるものでした。なんか、月並みな常套句での締めになってしまったようだ。

訳者の松永氏は「まえがき」で<「マルテの手記」は風変わりな本である。……マルテ、28歳。デンマーク出身。「ものを見る」訓練を自分に課している。だだ、彼が見るものはかなり変わっている。……ヨーロッパ文化の中心地パリで目にする繁栄と雑踏、都市で浮遊する彼の精神がとらえた不安げで不確定な世界の印象を、ぜひ味わっていただきたい。空間的、時間的拡がりを楽しみながら、マルテを追跡していただければ幸いである。>と書いています。

なるほど、そいうことです。

5日後には83歳の誕生日を迎える「耄碌たにしの爺」には、かなりしんどい小説でしたが、終わりまで読めば何かあるのではないかと、ひたすらに読み終えました。読まないで死んでしまうより読んでよかった。

好奇高齢者「一編のブログ記事」を書くために、キイを押していると「コロナ鬱」が鎮まる。