続き

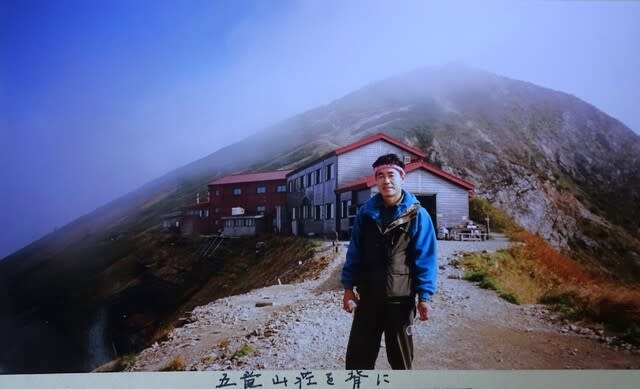

五竜山荘が見えた!

通された部屋は4畳半ほどの部屋で横浜から来たご夫婦との相部屋だ。まぁ良く喋るご主人だった。その時、雄さんは喫煙のため屋外で私達の後方を登って来た60代ご夫婦と話をしていた。戻って来た雄さんの話によれば、その夫婦、500山を踏破する為に東京から八ヶ岳山麓に居を移し、あと9座で目的達成なのだそう。500座と言うのも驚きだが山の為に移住してしまうと言う思い切った考えには只ただ驚くばかりだ。

❝唐松岳が見える❞と言う声にカメラを持って外に出て見ると雲の切れ間にその雄姿を見せていたがカメラを向けた直後、再び雲が覆いその後、姿を見せる事は無かった。

テーブルを囲んで雑談をしている男性4人は途中、登山道整備をしていたあの厳めしい人たちで聞くとはなしに聞いていた話の中に「明日は天気が崩れるぞ」と言う嫌な言葉。日本海側に目をやれば、それを裏付ける様に前線が押し寄せているのが一目瞭然。 ❝何も見えなくても五竜を登って置くべきだったか❞と思ったが今更どうする事も出来ない。

その時、西の空から日差しが零れた。「こういう時にブロッケンが見られるんだよな」主人がそう口にした直後、東側に停滞している雲の上に薄ぼんやりとブロッケンが現れたではないか。この瞬間、明日の天気の事などスッカリ頭から消えていた。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

朝5時、空模様は昨日のままだった。昨晩、体のアチコチにベタベタ「ホッカイロ」を貼って寝た横浜のご夫婦も起きた様なので部屋の電気をつけ身支度に掛かった。食堂には山道整備のあの作業員も俄料理人となって朝食の準備をしている。夏は3交代と言う食堂の賑わいも、この時期ほんの一固まりと言うのは嬉しい。

ザックを小屋に置き6時45分、深い霧の中に埋まっている五竜に向かった。足元しか見えない岩稜を登る事45分、突然青空が広がった。分厚い雲の中を抜け標高2814m、諦めていた展望が一気に広がったのである。

先ず鹿島槍ヶ岳が正面に大きく、その少し右奥には剣が浮かび遠く槍・武尊・富士山迄はっきり指呼できる。この素晴らしくも感動的な山岳風景に皆、歓声を上げ同定に夢中になっている。

北アルプスの後立山連峰の中でも、一際男性的な山容を持つこの山は古く❝後立山❞と呼ばれていました。戦国時代、信州が武田信玄の支配下に置かれるとこの山に現れる雪形(岩型)が武田家の家紋である武田菱に似ているところから御領地の意を込めて「御菱岳=ごりょうだけ」と呼ばれる様になりました。五竜岳と言われる様になったのは明治41年からの事です。

名残惜しくて少しでも長くこの頂に居たいと言う気持ちは雄さんも私も同じであったが今日の行程は始まったばかり。横浜のご夫婦が「私はA、元は元気の元(笑)、因みに名前は・・・です。ご主人の名前を教えて頂けますか?」と言うので「・・・です」と応えると「・・・さん、又どこかの山でお会いしましょう」と相変わらずの明るさで送ってくれた。

ウラシマツツジ

五竜の下りより五竜山荘と白岳(2541m)を望む

五竜小屋を8時50分、登山者の「お気を付けて」の声を背に小屋裏から北に向かう

白岳の西斜面を絡み緩やかに起伏する尾根筋を歩いた。「やっぱりアルプスはいいなぁ」と雄さんが呟く。しかしそうした天井漫歩もそう長くは続かず徐々に傾斜が増し、やがて岩稜へと変わっていく。難所と言われる大黒岳である。

大黒岩の登りを前に一息

下りと登りとでは勿論、違うだろうが横浜のA氏が仰っていた❝恐ろしいところ❞は無かったが蒸し蒸しした暑さと肩にズッシリくい込むザックでの登りはきつい。最高点もう少しの所で遂に音を上げザックを放り投げる。 クタクタに疲れてもう一歩も動きたくなかった。山を知らない人がこの哀れな姿を見たら「そんな思いをしてまで何故山に登る?」と呆れる事だろう。しかし、この時点では少なくも私もそう思っていたのは確かだ。(続く)コメント欄はお休み。