道の駅「かみこあに」で夜を明かし秋田市へ向かいます

途中、八郎潟を過ぎた辺りに建つ一際高いポートタワーセリオン(143m)で昼食を済ませ

秋田市街地にやってきました

こんな日は公社が臨時駐車場になるはずだと官庁街に車を向けますと

予想通り臨時駐車場の立て看板が有りましたね

シメタ

すると係員が走って来て「祭の駐車は17時半からなんですが」

未だ4時間ほど有ります

「外に停めると言っても、この辺りの地理に詳しく有りませんので何とかお願いします」

「・・・今、入れてしまうとですね、他の人の事も有りますので」

「群馬県から来たんです 何とかなりませんか?」 私も食い下がります

「では、隣の総合庁舎も臨時駐車場になっていますので

そちらでしたら未だ人の出入りも有りますので大丈夫かもしれません」

泣き落としが成功しました、粘ってみるものですね

庁舎を出、直ぐ先の大通りを駅に向かい歩きますが時間にすれば3・40分位なのでしょうが

暑さも有ってか歩けど歩けど駅が一向に見えて来ません

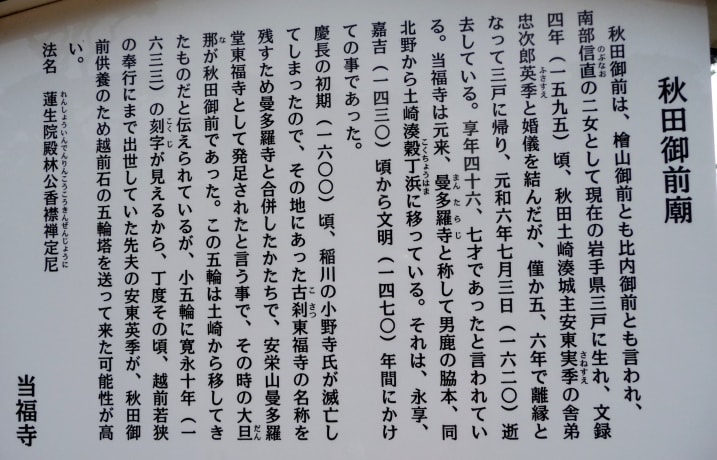

途中、当福寺を見つけた私達はここで一息いれる事にしました

庭掃除に来ている方達でしょうか

本堂前の階段で一休みしています

秋田はもう都会然とした立派な街ですが、こうして話す人たちはとても素朴で私のイメージ通りでした

ともかく夕方まで時間を潰さなければなりません

確か昼間でも竿灯の芸を見せてくれる場所が有ったはずと街の人達に尋ねますが皆さん首を傾げるばかり

同じ街の事でしょうにねェ

それでも根気よく尋ねますと

駅から徒歩15分位の所に民俗芸能伝承館と言う建物が有りそこでやっているという情報が頂けました

此処は1時半から2時10分までの間、人が集まり次第実演が行われる様で

幸運にも私達が席に着くや早速、国際教養大学の生徒に寄る実演が始まりました

(入場料は隣の旧金子家と共通で100円)

腰で、手の平で、額でと難度の高い技が次々に披露されます

お終いに体験コーナーも設けられ雄さんも挑戦しました

これはただ力が有ればいいのではなく技も必要なようです

金子家は江戸時代後期に質屋・古着商を営み明治に入って呉服や太物等の卸商を創業した旧家です

今日は民謡愛好会の人達が唄を披露していましたが私達が入ったのは丁度終わった後で

和服姿の女性が観客と雑談を交わしている時でした

祭の始まりまで時間は未だタップリ

何処か涼しい所はないかしらとウロウロしながら見つけたのが一軒のカフェレストラン

私はアイスコーヒーと油で揚げていないドウナツ

雄さんは珍しくかき氷を頼みました

高さ20㎝はあるキイチゴのかき氷です(450円)

一つまみ頂きましたがとっても滑らか

しかし、かき氷も高くなったものですね

17時半、指定席が徐々に埋まり祭モードになってきました

因みの指定席のお値段は升席→2万円、S席→2600円 A席→2100円だそうです

19時、祭半纏に身を包んだ女性を先頭に竿灯が入ってきました

所定の位置で止まり暫く静かな時が流れます

そして

ついに竿灯が立ち上がります

続く

(2)

(2)