電気柵を設置して2年経ち、下草が伸びて漏電するのを点検するのは面倒ですがその効果は絶大でした。

天候に恵まれた今年は無事にたくさんのブドウが採れました。

雪が降る前に電気柵を撤去します。

水で汚れを落として乾かし来年まで保管です。

電撃発生装置も取り外します。

雨が降るたびに装置の内側が結露するので、来年は防水性の高い樹脂ボックスに収容替えしようかと思っています。

来年は6月のイチゴの防 . . . 本文を読む

電気柵をブルーベリーからブドウに移設します。

最近の適当なお湿りのせいで雑草が伸びていたので、電気柵の移設はブドウ棚の周囲の草刈りから始めます。

2mおきにポールを立て地面から15cm間隔で絶縁体(らくらくパッカー)を設置、ステンレスワイヤを張ります。

今回は15cm間隔で3段張りとしました。

昨年の運用で、アライグマが電線に触れて曲げられるのが1、2段だけなのでだんだん「省力化」で4段から3 . . . 本文を読む

ブルーベリーの周りにポールを立てて

電線を張ります。

これまでの経験で、動物(アライグマだと思う?)が電線に触れるのは地面から10cmの1段目と同じく20cmの2段目だけだったので、今回は省力化して2段だけ設置としてみます。

被害があるようなら電線の数を増やします。

電線の間隔は、1段目は地面から15cm、2段目は30cmの2条張りです。

設置後の試験です。

まず絶縁抵抗測定はOL(オーバー . . . 本文を読む

電気柵の効果でイチゴの被害は無く無事にイチゴシーズンは終了しました。

次に守るのはブルーベリー

イチゴは全部摘み取ってありましたが「敵」にこの場所は危険だと言う事を学習させるためずっと電気は流しっぱなしにしてきました。

電線を撤去しようとイチゴ畑に近づくとパチッパチッと音がします。

良く見ると雑草が電線に触れて漏電を起こしています。

高圧に触れた部分はしなびた感じで色が変わっています。

通 . . . 本文を読む

春が早かった今季はイチゴの成長も早いようで、実に赤味が差してきました。

昨年イチゴが赤くなり始めたのは6月下旬でしたから2週間ほどハイペース。

甘いイチゴを狙ってアライグマがやってくるので急いで電気柵を設置します。

最初に2m間隔で電線を保持するポールを立てます。

昨年は重いハンマーで力任せに打ち込んだ結果頭部の樹脂がつぶれて中の金属がはみ出してきた反省から、今年はΦ10鉄棒を30cmほど打ち込 . . . 本文を読む

イチゴ畑でアライグマ対策に効果があった「電気柵」が次に守るのは棚で熟れてきたブドウ達です。

まずは漏電防止のため草が電線に触れないよう地表面の草刈りからスタート。

ブドウ棚から50cm離隔を取って絶縁ポールを打ち込みます。

ポールの間隔はおおむね2mです。

アライグマ対策なので地表から10cm間隔で4段に電線(ステンレス線)を張ります。

ポールの外側に沿ってステンレス線を繰り出します。

イチゴ . . . 本文を読む

イチゴ畑をアライグマから守るため通電して2週間ほど経過しました。

運用途中には、豆畑のツルが伸びて電線に触れたり、動物に動かされた?電線が地面に触れたりしで通電が停止したトラブルはあったものの、アライグマが電気柵を越えて中に入った形跡は無く、無事にイチゴの収穫が出来たので効果はあったようです。

2週間の間で太陽が出ていた積算時間はわずかに10時間程度。

雨の日が大部分でしたが雲の厚さによっては . . . 本文を読む

今朝イチゴ畑を確認すると先日より大きな足跡がたくさん付いています。

今日中に電気柵の設置を完了して通電を開始します。

防御対象はアライグマなので、電線は地面から10cmずつ離隔を取った4段張りとします。

ポールに取り付けた絶縁物にステンレス線を挟み込みながら張っていきます。

出入り口にはバネ式のゲートハンドルを設置。

傍にいた妻にゲートハンドルの使い方を説明すると意外な答えが返ってきました。 . . . 本文を読む

ソーラーパネルを設置する架台を作ります。

通年で発電効率が最大になる方角は南向き、傾斜角は北海道では35度が良いようです。

イチゴ畑に出入りするために電線を一時取り外し可能なバネ式ゲートハンドルを作ります。

畑に入る時には必ず電源を切ってから入るのですが、万が一忘れた時のために絶縁取っ手としてPF管を20cmに切った中にワイヤと引きバネ(線径0.5×外径5.5×自由長35mm、最大伸び約80 . . . 本文を読む

今回の電気柵の最初の“対戦相手”は毎年イチゴを食べに来るアライグマとタヌキです。

イチゴの花が終わって実がだんだん大きくなっています。

イチゴ畑の周囲にポールを打ち込みます。

打ち込み始めは地面が硬く入り難いがそこを抜けるとあとは容易に入っていきます。

根入れは30cmとしました。

電撃発生装置が完成すれば大方終わりと考えていましたが、電気柵として稼働させるにはまだ色々と細かい作業が残っていま . . . 本文を読む

電圧計の固定方法は、アクリル板で囲いを作りその中に電圧計を入れて、電圧計周囲のバネ構造を利用してアクリル片を挟んで固定しました。

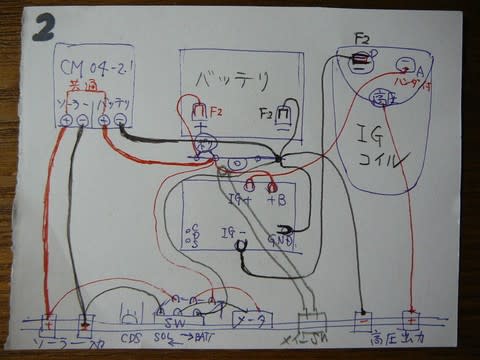

窓になる透明アクリル板には電圧計の他、電圧計切替スイッチ、電源スイッチ、CDSセル、ソーラー入力と高圧出力のターミナルなどを取り付け、電撃発生装置との配線をします。

電圧計は切替スイッチ操作により太陽光パネルの発生電圧とバッテリ電圧をチェックできます。

バッテリ電圧 . . . 本文を読む

電気柵の電撃発生装置を収納する木箱を作ります。配線図を見ながら各部品の配置を考えます。

箱内に先に部品をネジ止めしてしまうと後で手が入らず配線作業がやり難いため、底に入れる板を別に用意してそれに部品を取付、先に配線を済ませてから箱の中に納める手順とします。

部品を並べる底板の大きさが決まったのでそれを収納する箱の大きさを決め木材を寸法にカットしていきます。

ターミナル、スイッチ類、電圧計、C . . . 本文を読む

部品の取付位置誤りを修正しました。

--青色のCP(積層セラミックコンデンサ)とC2(フィルムコンデンサ)の位置を交換--

電気柵の電源はソーラーから取るので秋月電子から必要な部品類を購入しました。

これは横44cm×縦25cm12W型の太陽電池です。

12V5AHの密封型鉛バッテリ

重量が1.9kgなので肩から提げてコードレスドリルの電源にも使えそうです。

バッテリの電圧が12.0Vを下回 . . . 本文を読む

コンデンサ(CPとC2)の取付位置を交換するため基盤をクランプ2個を使って机に固定します。

当初のハンダ付け時に部品が落ちないようリード線を少し曲げていたので、取付位置誤りをご指摘いただきました土合様からのアドバイス通り自重で部品が抜け落ちる方法は採れませんでした。

私が2か所のリード線のハンダを溶かすと同時に妻が部品を引っ張る方法で実施。

うまく抜き取ることができました。

抜いた後の基盤に残 . . . 本文を読む

私のブログをご覧になった「リニアサーキットデザイン研究所 土合様」から、部品取付位置の誤りをご指摘いただきましたので昨年6~7月に投稿していた記事を訂正しました。

実際に部品を入れ替えるとなると、2本のリード線のハンダを同時に溶かして部品を抜き取る作業はかなり困難と思われ、私の2本の腕では足りず"猫の手も借りて"と思案していたところに土合様から下記のアドバイスをいただきました。

「基板上の部品 . . . 本文を読む