みなさま、こんばんは(*^_^*)

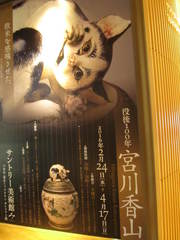

明治初めの横浜で、高度な技巧を凝らした

眞葛焼を生み出した陶芸家「初代宮川香山(こうざん)」。

(天保13年1月6日(1842年2月15日)~大正5年(1916年)5月20日)

没後100年を記念して 今年の2月24日~4月17日

サントリー美術館で展覧会がひらかれました。

「没後100年 宮川香山」展。

同僚に言われてあわてて最終日に見に行ったきり

体調がよくなくて書く余裕がなかったのですが、

あまりに素晴らしかったので、

今さらですが、書くことにしました。

現在開催中の大阪、秋の瀬戸と全国巡回の折に

ご覧になるようお勧めします。

以前から、眞葛焼という名前だけは知っていましたが、

作品についてはほとんど知りませんでした。

それもそのはず、作品のほとんどが海外に流出し

これまで国内でまとめて目にすることはできなかったのです。

この度、横浜のコレクター田辺哲人(てつんど)の

コレクションより140点が並び、

生涯新しい技巧に挑戦し続けた

宮川香山の全貌があきらかとなりました。

宮川香山は京都の陶工の家に生まれ

家業を継ぎました。

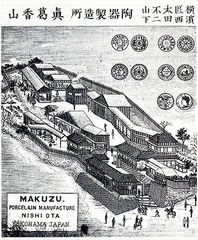

明治3年、外国貿易玄関口横浜への移住より

「高浮彫」と呼ばれる技法を生み出します。

この技法による作品は国内外の展覧会で高い評価を受け、

眞葛焼工房には観光客がひきもきらず訪れました。

外国では眞葛香山として知られているそうです。

ポスターにもなった有名な

「高浮彫牡丹ニ眠猫覚醒蓋付水指」(明治時代前期)

香山の作品は、明治前期を中心とする

高浮彫の超絶技巧にも目を奪われますが、

後半生に究めてゆく磁器がまた静謐で素晴らしいのです。

これは明治14年の「褐釉高浮彫蟹花瓶」。

最晩年に同型の「高取釉高浮彫蟹花瓶」を作っています。

会場で見比べることができますが、

あきらかに最晩年のものの技巧が勝っています。

写真などでは、あの素晴らしさはお伝えできないと思います。

会場の真ん中で「びっくりぽん」(ちょっと古いけど)と

茫然と立ちつくしてしまうくらい、

見たこともない世界です。

作品はため息をついてながめるよりほかはありませんが、

70余年の生涯、守りに入ることなく、

進化しつづけたことが素晴らしく、

私たちの生きる指針になるのではないでしょうか。

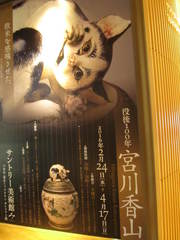

明治初めの横浜で、高度な技巧を凝らした

眞葛焼を生み出した陶芸家「初代宮川香山(こうざん)」。

(天保13年1月6日(1842年2月15日)~大正5年(1916年)5月20日)

没後100年を記念して 今年の2月24日~4月17日

サントリー美術館で展覧会がひらかれました。

「没後100年 宮川香山」展。

同僚に言われてあわてて最終日に見に行ったきり

体調がよくなくて書く余裕がなかったのですが、

あまりに素晴らしかったので、

今さらですが、書くことにしました。

現在開催中の大阪、秋の瀬戸と全国巡回の折に

ご覧になるようお勧めします。

以前から、眞葛焼という名前だけは知っていましたが、

作品についてはほとんど知りませんでした。

それもそのはず、作品のほとんどが海外に流出し

これまで国内でまとめて目にすることはできなかったのです。

この度、横浜のコレクター田辺哲人(てつんど)の

コレクションより140点が並び、

生涯新しい技巧に挑戦し続けた

宮川香山の全貌があきらかとなりました。

宮川香山は京都の陶工の家に生まれ

家業を継ぎました。

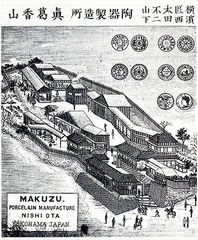

明治3年、外国貿易玄関口横浜への移住より

「高浮彫」と呼ばれる技法を生み出します。

この技法による作品は国内外の展覧会で高い評価を受け、

眞葛焼工房には観光客がひきもきらず訪れました。

外国では眞葛香山として知られているそうです。

ポスターにもなった有名な

「高浮彫牡丹ニ眠猫覚醒蓋付水指」(明治時代前期)

香山の作品は、明治前期を中心とする

高浮彫の超絶技巧にも目を奪われますが、

後半生に究めてゆく磁器がまた静謐で素晴らしいのです。

これは明治14年の「褐釉高浮彫蟹花瓶」。

最晩年に同型の「高取釉高浮彫蟹花瓶」を作っています。

会場で見比べることができますが、

あきらかに最晩年のものの技巧が勝っています。

写真などでは、あの素晴らしさはお伝えできないと思います。

会場の真ん中で「びっくりぽん」(ちょっと古いけど)と

茫然と立ちつくしてしまうくらい、

見たこともない世界です。

作品はため息をついてながめるよりほかはありませんが、

70余年の生涯、守りに入ることなく、

進化しつづけたことが素晴らしく、

私たちの生きる指針になるのではないでしょうか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます