■報道によると、ロシア軍はついに24日、ウクライナに攻撃を開始し、首都キエフと北東部ハリコフにあるウクライナ軍の軍事拠点にミサイル攻撃をしかけ、南部オデッサと東部マリウポリに侵攻したと報じました。ロシアが2月21日、ウクライナ東部でロシアへの編入を求めるウクライナ東部の分離独立派が実効支配する「ドネツク人民共和国」および「ルガンスク人民共和国」を国家として承認する大統領令に署名したのを受けて、米国のブリンケン米国務長官は22日の記者会見で、24日に予定していたロシアのラブロフ外相との会談を中止すると明らかにしたばかりでした。

さっそく中国外務省報道官が24日の定例会見で、ウクライナ情勢に関わる各国に自制を求めた上で、ロシア軍の行動について、海外メディアが表現するようなウクライナへの「侵攻」ではないとの認識を示しました。これは明らかに台湾を念頭に置いた発言とも受け取れます。

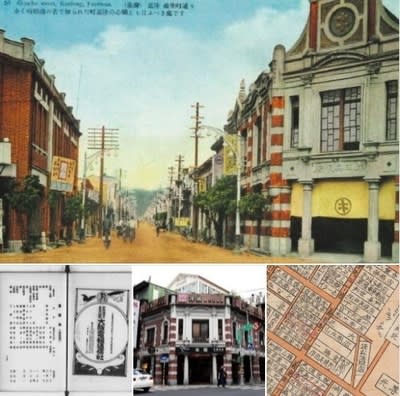

筆者はちょうど16年前の2006年3月初めにウクライナを訪れたことがあります。

↑キエフの独立記念広場↑

↑オーストリアのウイーン市内から空港への道路では除雪車が稼働中↑

↑ウイーン空港のオデッサ行きウクライナ航空機↑

↑機内から見たジョージア(旧名グルジア)航空機↑

↑オデッサ市内のGabriela Casino & Londonskaya Hotel↑

↑ちょうどこの日は54歳の誕生日。受付の宿泊簿から分かったのか、チェックイン後にワインとチョコレートの誕生祝が部屋に届いた↑

↑オデッサ市庁舎(City Hall)↑

↑市庁舎前の銅像アレキサンドル・プーシキン記念碑↑

↑この大砲はもちろんモニュメントだが、今や本物の大砲がオデッサ市内でも砲声を轟かしているかもしれない↑

↑黒海に面するオデッサ港。手前がオデッサのシンボルの「ポチョムキンの階段」。上から見下ろすと踊り場しか見えないが全部で階段が200段ある↑

↑中国のコンテナを運ぶ港湾荷役鉄道。ウクライナと中国はもともと外交的に親しかったが、今回のロシア侵攻で中国は手のひらを返してロシア侵攻を正当化する姿勢に転じた↑

↑オデッサ港の中央埠頭の先端にあるショッピングモールとオデッサ・ホテル↑

↑欧州の港湾でよくみられるタイプの荷役用ジブクレーン群↑

↑コンテナ用荷役クレーン↑

↑オデッサ市内の各所に銅像がある。これは中央埠頭の中ほどにある水兵の妻と子の像↑

↑埠頭の一角にある聖ロシア教会↑

↑オーストリアの河川クルーズ事業会社がロシアで4つ星サービス事業を展開しており、同社所有の河川観光船「カザン」号が埠頭に停泊中。このときはドニエプル川を自由にロシアと往来していた↑

↑驚いたことにカザン号の船籍港はサンクトペテルブルク。河川や水路をつないでバルチック海と黒海とを結ぶクルーズ旅行を実施していることがわかる↑

↑こちらも中央埠頭にある「黄金の子どもの像」↑

↑オデッサのシンボルのポチョムキンの階段前を歩く若者ら↑

↑オデッサ市内のウクライナ公爵リシュリュー像↑

↑オデッサ市内にはこのように至る所に銅像がある↑

↑黄昏時のオデッサ市内。見事な石畳↑

↑このころは既に西欧化が進みMacの店舗も市内のあちこちでみられる↑

↑街中の商店のショーウインドウ。ハートマークの飾りがあちこちにあるのはバレンタイン・デーではなく、3月8日の国際婦人デーが間近のため↑

↑ドルとルーブルの為替レート表↑

↑親切に施設を見学させてくれたオデッサ海事アカデミーの校長と秘書。ウクライナは優秀な船員を多く輩出しており、当時、我が国の海運会社もリクルートの対象として注目していた。今、皆さん無事でいてくれているのだろうか↑

↑オデッサの後、空路、首都のキエフに移動。投宿したRUSホテルのレセプション↑

↑高層のRUSホテルから見たキエフ市内の様子↑

↑デパートにも国際婦人デーを祝う飾り付けがそこかしこに↑

↑デパートの売り場には日本刀を模した装飾品が陳列されているのを目撃↑

↑キエフ市内の主要通りのフレシュチャティクの南西端にあるベッサラブスカ広場のベサラブスキー市場は896平米の市場スペースを持つ屋内市場。1910年から1912年にポーランドの建築家ヘンリクジュリアンゲイの設計で建設された↑

↑キャビアも見かけた↑

↑キエフの北方約100キロにあるチェルノブイリ原発が1986年4月26日午前1時23分にレベル7の重大事故を起こしてから当時20年が経過しようとしていたが、ウクライナでは食材の販売時に必ず全数を放射線検査して販売していた。福島第一原発事故からまだ10年余りしか経過していない我が国の検査体制は、ウクライナに比べると非常に杜撰だと思う↑

↑キエフのモータリゼーション↑

↑ここにもMac店↑

↑キエフの独立記念広場。降った雪がまだ融け切っていない↑

↑市内バスの色は、国旗と同じく青と黄色のツートーンカラー。ウクライナの青空と、たわわに実り収穫を迎える一面の小麦に覆われた大地を象徴している↑

↑マトリョーシカ人形の屋台。ロシアで見る光景と同じだ。なのになぜプーチンは攻撃するのか。ロシア国内にも多数のウクライナ出身者がいるのに↑

↑独立記念広場にあるガラスドーム。この下が大きな地下商店街になっている↑

↑ガラスドームからの採光で明るくて賑やかな地下商店街だが、今、キエフ市民は市内各所のこうした地下施設に避難を余儀なくされているのだろうか↑

↑陽気で親切なウクライナの皆さんと国際婦人デーをお祝いした。彼らは今何を思っているのだろうか。どうか無事でいてほしい↑

■筆者がウクライナを訪れた1年余り前の、2004年11月から同年12月末にかけてのわずか1か月余りの間に、都合2回実施されたウクライナ大統領選挙の結果をめぐる抗議運動とそれに関連した政治的動きにおける、親ロシア派と親EU派とのせめぎあいが起きました。そして、2回目の再選挙の結果、抗議運動を行った親EU派が勝利したのですが、彼らがオレンジをシンボルカラーとしていたことから、このオレンジ革命と呼ばれました。結局、その後2010年の大統領選で親ロシア派が当選し、オレンジ革命は終焉したのでした。詳細はWikipedia「オレンジ革命」を参照ください。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E9%9D%A9%E5%91%BD

この一連の事件は当時EUとロシアの狭間にあったウクライナが、EUの枠組みの中に加わるのか、それともエネルギーを依存するロシアとの関係重視をするのか、政治面で振り子のように左右に揺れ動いてきたことを如実に示しています。事実、2014年には親EU派の政権が誕生しNATO加盟に積極的だったため、ロシアは2014年のクリミア併合という強硬策を取り、ウクライナ東部のルガンスクとドネツクで親ロシア派勢力が武装蜂起をしてそれぞれ自治区を作りました。

そして2019年5月にウォロディミル・ゼレンスキーが第6代ウクライナ大統領に就任し、引き続き親EU派路線を進めていることから、ロシアがいよいよ大規模な侵攻に踏み切ったという流れになっています。

■筆者が強く懸念するのは、中国の動きです。ロシアがウクライナを属国視するように、中国も台湾を属国視しているからです。その動機にはロシアにも中国にも共通性が明らかに存在しています。

もともと台湾は中国のものではなく、ポリネシアから黒潮にのってやってきた原住民で、日本統治時代は高砂族と呼ばれていました。1600年代に対岸の福建省など大陸からの移住者が増え、1662年、明朝の再興を支持していた鄭成功が当時大航海時代で台湾に進出して一部を植民化していたオランダを追放して、台湾で初の政治体制となる東寧王国を設立しました。その後清は同王国を破り、台湾を併合しましたが、日清戦争に敗れて1895年の下関条約で、台湾の本島と澎湖諸島が日本に割譲されました。その後、50年にわたり日本が統治しましたが、第二次大戦の終戦とともに中華民国に組み込まれました。

1949年に国共内戦に敗れた蒋介石率いる国民党軍が、中華民国政府を台湾に写し、現在に至っています。蒋介石とともに大陸から逃れた人は、台湾では従来から居住していた内省人から「外省人」と呼ばれて、当時は全人口の10%を占めたとみられますが、その後世代が変わり、今では台湾人としての意識が根付いて来ています。ただし、外省人の一部には大陸への憧れがあり、特に国民党支持者に多く存在します。そのため、中国がそうした心情を巧みにあおり、かつて国民党の政敵だったはずの中共と結託して、国民党が中国にすり寄る政策を掲げていることはご存じのとおりです。

このため、ロシアがウクライナに仕掛けた今回の武力侵攻を正当化する「親ロシア派住民の保護」は、そのまま中国の台湾に対する口実にも利用できるのです。

このように、ウクライナで起きている深刻な事態は、決して我々にとっても対岸の火事ではありません。台湾有事がますます現実なものとして受け止めなければならない時期がもうすぐそこに来ているといえます。

【群馬県台湾総会書記からの報告】

さっそく中国外務省報道官が24日の定例会見で、ウクライナ情勢に関わる各国に自制を求めた上で、ロシア軍の行動について、海外メディアが表現するようなウクライナへの「侵攻」ではないとの認識を示しました。これは明らかに台湾を念頭に置いた発言とも受け取れます。

筆者はちょうど16年前の2006年3月初めにウクライナを訪れたことがあります。

↑キエフの独立記念広場↑

↑オーストリアのウイーン市内から空港への道路では除雪車が稼働中↑

↑ウイーン空港のオデッサ行きウクライナ航空機↑

↑機内から見たジョージア(旧名グルジア)航空機↑

↑オデッサ市内のGabriela Casino & Londonskaya Hotel↑

↑ちょうどこの日は54歳の誕生日。受付の宿泊簿から分かったのか、チェックイン後にワインとチョコレートの誕生祝が部屋に届いた↑

↑オデッサ市庁舎(City Hall)↑

↑市庁舎前の銅像アレキサンドル・プーシキン記念碑↑

↑この大砲はもちろんモニュメントだが、今や本物の大砲がオデッサ市内でも砲声を轟かしているかもしれない↑

↑黒海に面するオデッサ港。手前がオデッサのシンボルの「ポチョムキンの階段」。上から見下ろすと踊り場しか見えないが全部で階段が200段ある↑

↑中国のコンテナを運ぶ港湾荷役鉄道。ウクライナと中国はもともと外交的に親しかったが、今回のロシア侵攻で中国は手のひらを返してロシア侵攻を正当化する姿勢に転じた↑

↑オデッサ港の中央埠頭の先端にあるショッピングモールとオデッサ・ホテル↑

↑欧州の港湾でよくみられるタイプの荷役用ジブクレーン群↑

↑コンテナ用荷役クレーン↑

↑オデッサ市内の各所に銅像がある。これは中央埠頭の中ほどにある水兵の妻と子の像↑

↑埠頭の一角にある聖ロシア教会↑

↑オーストリアの河川クルーズ事業会社がロシアで4つ星サービス事業を展開しており、同社所有の河川観光船「カザン」号が埠頭に停泊中。このときはドニエプル川を自由にロシアと往来していた↑

↑驚いたことにカザン号の船籍港はサンクトペテルブルク。河川や水路をつないでバルチック海と黒海とを結ぶクルーズ旅行を実施していることがわかる↑

↑こちらも中央埠頭にある「黄金の子どもの像」↑

↑オデッサのシンボルのポチョムキンの階段前を歩く若者ら↑

↑オデッサ市内のウクライナ公爵リシュリュー像↑

↑オデッサ市内にはこのように至る所に銅像がある↑

↑黄昏時のオデッサ市内。見事な石畳↑

↑このころは既に西欧化が進みMacの店舗も市内のあちこちでみられる↑

↑街中の商店のショーウインドウ。ハートマークの飾りがあちこちにあるのはバレンタイン・デーではなく、3月8日の国際婦人デーが間近のため↑

↑ドルとルーブルの為替レート表↑

↑親切に施設を見学させてくれたオデッサ海事アカデミーの校長と秘書。ウクライナは優秀な船員を多く輩出しており、当時、我が国の海運会社もリクルートの対象として注目していた。今、皆さん無事でいてくれているのだろうか↑

↑オデッサの後、空路、首都のキエフに移動。投宿したRUSホテルのレセプション↑

↑高層のRUSホテルから見たキエフ市内の様子↑

↑デパートにも国際婦人デーを祝う飾り付けがそこかしこに↑

↑デパートの売り場には日本刀を模した装飾品が陳列されているのを目撃↑

↑キエフ市内の主要通りのフレシュチャティクの南西端にあるベッサラブスカ広場のベサラブスキー市場は896平米の市場スペースを持つ屋内市場。1910年から1912年にポーランドの建築家ヘンリクジュリアンゲイの設計で建設された↑

↑キャビアも見かけた↑

↑キエフの北方約100キロにあるチェルノブイリ原発が1986年4月26日午前1時23分にレベル7の重大事故を起こしてから当時20年が経過しようとしていたが、ウクライナでは食材の販売時に必ず全数を放射線検査して販売していた。福島第一原発事故からまだ10年余りしか経過していない我が国の検査体制は、ウクライナに比べると非常に杜撰だと思う↑

↑キエフのモータリゼーション↑

↑ここにもMac店↑

↑キエフの独立記念広場。降った雪がまだ融け切っていない↑

↑市内バスの色は、国旗と同じく青と黄色のツートーンカラー。ウクライナの青空と、たわわに実り収穫を迎える一面の小麦に覆われた大地を象徴している↑

↑マトリョーシカ人形の屋台。ロシアで見る光景と同じだ。なのになぜプーチンは攻撃するのか。ロシア国内にも多数のウクライナ出身者がいるのに↑

↑独立記念広場にあるガラスドーム。この下が大きな地下商店街になっている↑

↑ガラスドームからの採光で明るくて賑やかな地下商店街だが、今、キエフ市民は市内各所のこうした地下施設に避難を余儀なくされているのだろうか↑

↑陽気で親切なウクライナの皆さんと国際婦人デーをお祝いした。彼らは今何を思っているのだろうか。どうか無事でいてほしい↑

■筆者がウクライナを訪れた1年余り前の、2004年11月から同年12月末にかけてのわずか1か月余りの間に、都合2回実施されたウクライナ大統領選挙の結果をめぐる抗議運動とそれに関連した政治的動きにおける、親ロシア派と親EU派とのせめぎあいが起きました。そして、2回目の再選挙の結果、抗議運動を行った親EU派が勝利したのですが、彼らがオレンジをシンボルカラーとしていたことから、このオレンジ革命と呼ばれました。結局、その後2010年の大統領選で親ロシア派が当選し、オレンジ革命は終焉したのでした。詳細はWikipedia「オレンジ革命」を参照ください。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E9%9D%A9%E5%91%BD

この一連の事件は当時EUとロシアの狭間にあったウクライナが、EUの枠組みの中に加わるのか、それともエネルギーを依存するロシアとの関係重視をするのか、政治面で振り子のように左右に揺れ動いてきたことを如実に示しています。事実、2014年には親EU派の政権が誕生しNATO加盟に積極的だったため、ロシアは2014年のクリミア併合という強硬策を取り、ウクライナ東部のルガンスクとドネツクで親ロシア派勢力が武装蜂起をしてそれぞれ自治区を作りました。

そして2019年5月にウォロディミル・ゼレンスキーが第6代ウクライナ大統領に就任し、引き続き親EU派路線を進めていることから、ロシアがいよいよ大規模な侵攻に踏み切ったという流れになっています。

■筆者が強く懸念するのは、中国の動きです。ロシアがウクライナを属国視するように、中国も台湾を属国視しているからです。その動機にはロシアにも中国にも共通性が明らかに存在しています。

もともと台湾は中国のものではなく、ポリネシアから黒潮にのってやってきた原住民で、日本統治時代は高砂族と呼ばれていました。1600年代に対岸の福建省など大陸からの移住者が増え、1662年、明朝の再興を支持していた鄭成功が当時大航海時代で台湾に進出して一部を植民化していたオランダを追放して、台湾で初の政治体制となる東寧王国を設立しました。その後清は同王国を破り、台湾を併合しましたが、日清戦争に敗れて1895年の下関条約で、台湾の本島と澎湖諸島が日本に割譲されました。その後、50年にわたり日本が統治しましたが、第二次大戦の終戦とともに中華民国に組み込まれました。

1949年に国共内戦に敗れた蒋介石率いる国民党軍が、中華民国政府を台湾に写し、現在に至っています。蒋介石とともに大陸から逃れた人は、台湾では従来から居住していた内省人から「外省人」と呼ばれて、当時は全人口の10%を占めたとみられますが、その後世代が変わり、今では台湾人としての意識が根付いて来ています。ただし、外省人の一部には大陸への憧れがあり、特に国民党支持者に多く存在します。そのため、中国がそうした心情を巧みにあおり、かつて国民党の政敵だったはずの中共と結託して、国民党が中国にすり寄る政策を掲げていることはご存じのとおりです。

このため、ロシアがウクライナに仕掛けた今回の武力侵攻を正当化する「親ロシア派住民の保護」は、そのまま中国の台湾に対する口実にも利用できるのです。

このように、ウクライナで起きている深刻な事態は、決して我々にとっても対岸の火事ではありません。台湾有事がますます現実なものとして受け止めなければならない時期がもうすぐそこに来ているといえます。

【群馬県台湾総会書記からの報告】