■安中市は、全国自治体の追従を許さない、51億円という途方もない巨額詐欺事件を25年前に起こした自治体です。安中市役所の現在の敷地の目の前の駐車場の脇に、51億円横領犯とされた元・安中市土地開発公社職員の配偶者側の実家が所有する土地があります。市役所から今場所から移転することは、あと82年間、毎年クリスマスに2000万円ずつ群馬銀行にタゴ事件の尻拭いの和解金として支払い継続を余儀なくされる子々孫々の世代に対して、事件の現場から立ち去ることを意味します。事件から25年、これ以上の風化を防ぐためにも、市役所の庁舎を建て替える場合は現在の場所でなければなりません。

また、財政面で苦しい状態にあるはずの安中市では、まだまだ使える庁舎迄取り壊して、別の場所に移転して50億円もの血税を投入することなど、許されるわけはありません。そうした思いを有する皆様の声をひろく市民のかたがたにひろめるべく、当会では11月1日の朝刊に意見広告を折込み、安中市全域の新聞購読世帯に配布をしました。

その後、安中市主導の「安中市庁舎に関わる市民懇談会」は11月24日に、提言書を安中市長に提出しました。

**********安中市HP2020年11月24日

「安中市庁舎に関わる提言書」を受け取りました

↑

(右から久米委員、石井委員、半田委員、高橋委員、小竹会長、小川副会長、茂木市長、こうめちゃん。ヒ↑

概要

令和2年11月24日(火)、市は、「安中市庁舎に関わる市民懇談会」委員の出席者と茂木市長とで意見交換を行ったのち、茂木市長が「安中市庁舎に関わる提言書」を受け取りました。

市では、6月から全5回にわたり安中市庁舎に関わる市民懇談会を開催してきました。懇談会においては、市内団体や公募市民、学識経験者などが参加し、庁舎整備のあり方や庁舎の機能、役割、立地などが話し合われ、提言書としてまとめられました。

提言書の内容

提言書の内容は次のとおりです。

〇安中市庁舎に関わる提言書(

ZIP ⇒ annakasi_choushasiminteigen.zip)

〇安中市庁舎に関わる提言書全体像(

ZIP ⇒ annakasi_choushateigenzentaizou.zip)

〇第1回~第5回会議録及び提出意見一覧(意見番号付き)(

ZIP ⇒ 1annakasi_choushakaigorokuall.zip

2annakasi_choushakaigorokuall.zip

3annakasi_choushakaigorokuall.zip

4annakasi_choushakaigorokuall.zip

5annakasi_choushakaigorokuall.zip

6annakasi_choushakaigorokuall.zip)

今後の市の取り組み

提言書の内容を十分に尊重しながら、市において庁舎整備の方針について具体的な協議や検討に入っていきます。その過程は、ホームページ又は広報などを用いて市民の皆様にお伝えしていきます。

今後、市民の皆様のご意見を様々な方法で伺っていきますので、その際はお気軽にご意見をお寄せください。

<お問い合わせ>

総務部 企画課

電話:027-382-1111 ファクス:027-381-0503

**********

■しかし、安中市が主導した市民懇談会による提言書は、安中市の幹部職員らの意向がその設置から、会議を通知で、提案書の作成に至るあらゆる段階で、影響を与えていることは否めず、したがって、その提言書の内容がかなりバイアスがかかっているのも事実です。

そこで、当会は、11月1日の市内全区を対象としてチラシの新聞折込み後も、市庁舎建替え問題に関する市側の意向を注視してきましたが、11月24日に提言書が具体的に市長に提出された後、上記の通りHP上に公表されたことから、この問題に関心を持つ一般市民の皆さんの真の声を反映した提言書を作成することにしました。

その結果、12月22日に完成したので、12月25日に、安中市を訪れた際に、本件担当部局の企画課に提出しました。生憎、田中課長は当日有休取得で休みだったため、同じ課の猿谷課長に、概略内容の説明をした後、直接手渡し、田中課長にもよろしくお伝えするように伝えました。

↑

2020年12月25日16時40分、安中市役所総務部企画課にて猿谷係長に、市民目線の提言書を手交。↑

■それでは、当会から12月25日に安中市総務部企画課に提出した「市民目線による提言」を盛り込んだ「安中市庁舎に関わる提言書(庁舎の位置と規模の提言)」をご覧になってください。

**********

ZIP ⇒ 202012221s_uk.zip

202012222s_uk.zip

<表紙>

安中市庁舎に関わる提言書

(庁舎の位置と規模の提言)

令和2(2020)年12月22日

安中市庁舎に関わる市民懇談会

を見守る市民の会からの提言書

《雲形の吹き出し「市民目線の提言⇒」》は私たち「見守る市民の会」 からの提言個所を表すものです。

<はじめに>

はじめに

安中市庁舎に関わる市民懇談会は、学識経験者・市内各団体の被推薦者・公募市民からな る18名の委員の構成のもと、現在の市庁舎の現状・課題を踏まえそのあり方を検討するために、市長から委嘱を受けて令和2(2020)年6月に発足して、毎月1回のペースで10月までに5回の会議を行い終了いたしました。

安中市も他市の例にもれず、少子高齢化が進行し人口減少社会に突入していて、財政的に も厳しい状況にあるとしながらも、土地開発公社には内部留保が12.6億円あり、さらに元職員への債権は元金で22.2億円、遅延損害金で39 .5億円、合計61.7億円に上っておリ、この回収が急務です。

このような状況の中で、群馬大学社会情報学部准教授小竹裕人先生を会長とする市民懇談会の成果は提言書の形にまとめられて11月24日に安中市の茂木英子市長に提出されました。

18名の懇談会委員の生の 意見がそのまま掲載された素晴らしい提言書です。但し残念なことに市民の目線に立ちながらも「どのような機能が庁舎には必要か」に偏りすぎてしまい、 あったらよいおまけの機能に重点を置いた懇談会の進め方でしたので、市民懇談会設置要綱に規定された所掌事務【※注1】についての議論が疎かになり、市民目線での方向性を提言するための議論が欠けておリます。

そこで、私たちが纏めた本提言書では、市民懇談会の提言書では方向性が提言されていな い「庁舎の位置に関すること」、 「庁舎の規模に関すること」等について方向性を考えるために有益と思われる比較資料等を用意いたしました。

この提言書は、市民懇談会の討議資料として提供されてこなかった補完情報を重点的に記述してあり、市庁含逹設の方向性を正しく判断するための一助となる情報を提供するためにまとめました。

今後、市によって策定されていく基本構想・基本計画等に活かしていただければ幸いです。本提言書の情報を十分にお汲み取りいただきますよう関係者一同願っておリます。

令和2(2020)年12月 安中市庁舎に関わる市民懇談会を見守る市民の会 会員一同

【※注1】安中市庁舎に関する市民懇談会の役割は、市民懇談会設置要綱に謳われておリます。

*****安中市庁舎に関わる市民懇談会設置要綱*****

(所掌事務)

第2条 懇談会は、次に掲げる事項について調査・検討し、市長に提案するものとする。

(1)庁舎に関わる甚本的事項に関すること。

(2)

庁舎の位置に関すること。

(3)

庁舎の規模及び施設計画に関すること。

(4)庁舎の機能に関すること。

(5)その他 庁舎のあり方に関わる必要な事項に関すること。

**********

<目次>

もくじ

1.安中市庁舎に関わるこれまでの経緯・・・・・・・・・・P1

2.庁舎整備の方向性・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3

3.庁舎の規模・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4

4.庁舎の立地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6

資料1 旧庁舎、中庁舎の仮設庁舎見積資料

資料2 現在地で建て替えた場合のイメージ図

<P1>

1.安中市庁舎に関わるこれまでの経緯

年月/主な経緯---安中市庁舎に関わる市民懇談会「資料5」に歴代市長名を追記(追記箇所を●で示す)---

●平成18年3月/松井田町と合併

●平成18年4月/中島博範氏市長落選

○平成19年2月23日/平成18年度~平成19年度にかけて、建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)に基づき、昭和56年以前の耐震基準で建設された行政施設7か所及び学校施設18校の耐震診断が実施され、本庁旧庁舎と中庁舎について(財)群馬県建設技術センターより判定結果通知が出る。

※判定結果(資料12)

旧庁舎:「耐震診断報告書の内容は妥当であり、

本建築物の耐震性能は非常に低く、大規模な改修が必要です」

中庁舎:「耐震診断報告晋の内容は妥当であり、

本建築物の耐震性能は低く、補強が必要です。」

●岡田義弘市長:市庁舎については、7年間指示無しの不作為が続き進展無し。

○平成20年9月/安中市耐震改修基本計画を策定し、学校、保育園、病院の建て替え及び耐震補強に順次着手

○平成21年3月/旧庁舎の建て替え及び中庁舎の耐震補強事業を総合計画実施計画に搭載

●平成26年4月/岡田義弘市長に代わり茂木英子市長就任

●平成27年/事前準備組織を立ち上げ、庁舎建替の検討を指示

○平成27年5月22日/第1回庁内事前準備組織による検討会議、以後平成29年6月28日まで8回の会議を開催

○平成28年8月10日/庁内事前準備組織により埼玉県北本市視察

○平成28年11月8日/庁内事前準備組織により茨城県稲敷市視察

○平成29年6月28日/庁内事前準備組織により長野県小諸市視察

●平成29年9月/「事前準備組織を立ち上げ、庁舎建設に関する報告書」

○平成29年9月26日/庁内事前準備組織より「庁舎建替に関する報告書」を市長に提出(資料6)

○平成30年10月1日/広報10月号に「災害に備える」掲載(資料7)

○平成31年3月1日/広報3月号に「災害に備える-その2-」掲載(資料7)

○令和元年9月1日/広報9月号に「災害に備える-その3-」掲載(登料7)

○令和元年12月1日/広報12月号に「庁舎に関わる市民懇談会の委員を募集します」掲載

○令和2年3月30日/安中市庁舎に関わる市民懇談会委員委噸

○令和2年6月23日/第1回安中市庁舎に市民懇談会開催

●令和2年6月/市庁舎建設に関わる市民懇談会スタート

《市民目線の提言⇒》※平成19年に耐震診断の判定結果が出てから危険な状態を13年間も放置されてきた。新たな庁舎が建設されて引っ越しが済むまで危険な状態は続く。資料1に示すように旧庁舎と中庁舎に配属されている部門は仮庁舎を用意して早急に移転すべきである。

<P2>

1.安中市庁舎に関わるこれまでの経緯

これまであがっている候補地と望まれる都市計画の変更、用途地域の見直し。

【整備候補地の条件】

《市民目線の提言⇒》※西毛広域幹線道路が通るのを機会に、都市計画を見直し、市役所付近の用途地域に変更を行うチャンスです。第1種住居地域から近隣商業地域へ変更して延床面積の制限を外しましょう。

《市民目線の提言⇒》※西毛広域幹線道路が通るのを機会に、都市計画を見直し、市役所付近の用途地域に変更を行うチャンスです。第1種住居地域から近隣商業地域へ変更して延床面積の制限を外しましょう。

【西毛広域幹線道路図】

<P3>

2.庁舎整備の方向性

2-1. 市庁舎建設に投入可能な金額

基金が約11億7,000万円(庁舎建設基金約4億2,800万円と地域振興基金7億4,000万円)、合併特例情の使用可能残額が約36億(上記は第4回懇談会の会議録に書かれている金額)。

《市民目線の提言⇒》合併特例偵の残額すべてを投入した場合、47億7000万円になるが、残額すぺてを使ってしまうと他の事業が出来なくなる。残額の半分くらいを投入と考えたほうが良いだろう。その場合の金額は、11億7000万円+18億円=29億7000万円。約30億円が市庁舎建設に使用可能な金額となる。

なお、「はじめに」で述べたように土地開発公社の元職員に対する債権の元利合計61.7億円に上るのて、早急にこの債権を回収して、庁舎整備に充当されたし。

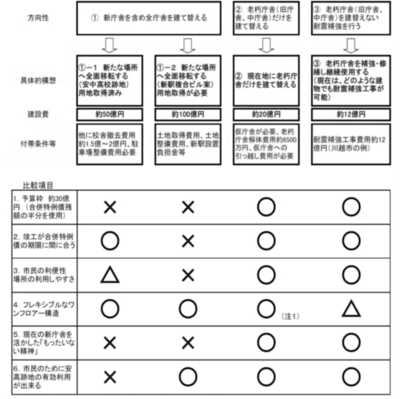

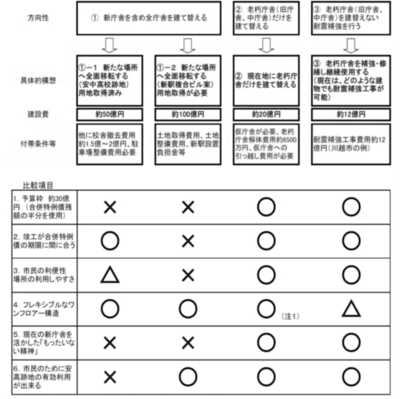

2-2. 市庁舎建設の方向性の優劣比較

※(注1)平成13年竣工の現在の新庁舎は、間仕切りの無いワンフロアー方式です。

《市民目線の提言⇒》2-3. 結論

建設費用が抑えられて、且つ合併特例債の期限に間に合い、もったいない精神を生かした方向性は、現在地で老朽庁舎だけを建て替える方式です。用途地域は変更できるので延べ床面積3000㎡以上の庁舎が現在地でも建設可能。

<P4>

3.庁舎の規模

市庁舎建設に関する市民懇談会に事務局から提供された資料の中の『庁舎建替に関する報告書』(市役所内の事前準備組織が作成し平成29年9月26日に市長に答申)には、庁舎規模は下記のように記載されている。

尚、この資料の位置づけについては、懇談会の会議資料に【現時点において市の公式な考えとして「参考としますが、この内容に拘束されることはない」と位置づけている。】と記載されている。市で検討した市庁舎建設に関する唯一の公式な見解です。

**********

【市の公式な考え】**********

・規模について

行政機能の効率化の観点から全ての部署を新たな庁舎に集中させるのが理想である。

今後の議論で必要面積が出さ れるものと考えるが、当面現在の旧庁舎・中庁舎 ・新庁舎・保健センター・松井田支所内に所属する部署が入ることを前提とし、9,500㎡規模の庁舎を建設する。

・庁舎建設にかかる総事業費の積算(仮定)

49億3530万円(平成29年9月時点)

********************

一極集中型9500 mの巨大庁舎建設を掲げる市の公式な考えに対して、市民懇談会委員の意見では賛同者は皆無であった。

市庁舎に関する市民想談会から第2回及び第3回会議の意見より庁舎の規模に関係する意見を抜粋

・市の人口ビジョンの目標値では2030年は50,372人、2060年は35,408人である。(事務局)

・松井田庁舎が立派な建物なので、なるべく有効活用してほしいと思う。

・市民サービスの関係でいうと、電子化などにより分散型庁舎がよいと思う。

・防災機能は谷津庁舎などの強固な建物を活用する。

・庁舎の機能もなるべく分散化し、松井田庁舎など分散施設を使う。華美なものは不要。

・人口増減に対応できるように庁舎の内部のつくりをフレキシブルに。

・一極集中すると災害時にその建物の機能が壊れたら終わりとなるので分散化をしていかないと災害時に対応できない。

・松井田支所や公民館など今までにあるものを利用する。

・子どもたちに負の遺産を残さないように借金ばかりすると30年後どうするのかという話になる。

・松井田庁舎を充分に活用し、本庁と同じくらいの機能を持たせる。

《市民目線の提言⇒》一極集中型か分散型かは、地域全体の持続性のある発展のためには、分散型のほうが優れているという結論は世の中で既に出ている。

都市部に一極集中する社会構造では多くの問題があり持続性のある発展は困難になってきている。人口減少、貧困・格差の拡大、財政赤字、環境破壊などで持続可能性に黄信号が灯っている。これらを解決するのが地方分散型の社会である。分散により地域全体の持続 性ある発展が可能になる。京都大学こころの 未来研究センターと日立製作所で共同研究して導出した結論である。東京一極集中型を分析した国レベルの話であるが安中市のような地方自治体の在り方にもあてはまるので一極集中型でない多極(二極)型を目指すのが望ま しい。

《市民目線の提言⇒》庁舎の規模についての結論

今後の人口減やICT化の進化、多極化(分散化)を考慮すれば、現状と同等レベルかそれ以下の延床面積の規模でも間に合うと考えられる。

<P5>

3.庁舎の規模

市民懇談会で出させた「庁舎に求める機能・役割」(市民懇談会の提言書から抜粋)

(1)災害対応拠点として「市民の命を守る庁舎」

・あらゆる災害・緊急事態に対応できる庁舎が必要不可欠である。

被災時は段階的に必要な機能が変わっていくことを踏まえ、一次的には避難所機能(屋上ヘリポート、災害時トイレ、備蓄倉庫等も含め)、二次的にはボランティアセンター機能、 三次的には仮設住宅等の中長期の災害支援機能(仮設住宅の土地確保土地確保)というように対応できるよう整備するべきである。

なお、後述する交流広場(イベントスペース)が緊急時には仮設テントや相当数の仮設住宅を建てられる場所とする。

(2)間仕切りのないオープンフロアオフィスによる職員数変動・組織改編等への柔軟な対応

・職員数変動や組織改編、市内のあらゆる公共施設の再編等、今後の社会状況によって本庁 舎に求められるスペースは変動していくと思われるので、新庁舎の多くは間仕切りで区切る部屋で構成されるのではなく、遠くまで見渡せる「オープンフロアオフィス」が望ましい。 (現在の新庁舎もオープンフロアオフィスで構成されている。)

(3)多世代交流が生まれる交流広場・スペースづくり

・交流広場(イベントスペース)・屋根付きのステージ・遊具施設・フリースペース

・交流広場(イベントスペース)等においては、子ども・学生・市民の部活動やサークルの発表会としての使用、フリーマーケット・ビアガーデン・ライブ等のイベント使用、多様な交流イベント(移住者の受け入れ促進策としても)等が実施できるような場所としたい。

(4)「広い駐車場」から「利便性の高い窓口」までわかりやすい動線と配置(行政サービスの電子化・利便性向上の同時実施)

・案内の充実化(外国語対応)」のもとに、スムーズに手続きができる窓口としてほしい。カウンター以外の個別相談スペースを検討してほしい。

なお、庁舎整備の際には、①各種証明書の発行などの電子化(スマートフォンで 必要書類の事前予約等)や②窓口の利便性向上(休日・夜間対応、対応箇所の拡大(ただし、コ ンビニ交付は市負担コストが発生するためニーズとのバランスを考慮)を実施してほしい。

・駐車場は、災害時に緊急車両で多くのスペースが埋まることもあり得るので、緊急時を見据えた広さを求めたい。

《市民目線の提言⇒》【実現するための方法】

(1)と(3)については、市役所に組み込むのではなく、安高跡地の校舎と校庭を市民のための共有スペースとして整備すれば、効果的に実現が可能である。市庁舎の規模は変わらず。

(2)については、現在の新庁舎が既にオープンフロアオフィスになっていて先進的である。

(4)については、案内の充実はソフト面で対応可能。駐車場は現在地でも西庁舎の取り込みや多胡住宅の接収等により40台分くらいは拡張の余地あり。

<P6>

4.庁舎整備の立地

(1)立地を考える上での前提

〈立地について〉

・庁舎建設地は、①市民が利用するのにスムーズに出入りが出来て利便性が良く、②災害のリスクが低い、③合併特例債が利用できる期限に間に合う立地であること、④市で市庁舎建設に投入できる金額で建設可能な宣地であること。

・市庁舎建設に投入可能な金額

基金が約11億7,000万円(庁舎建設基金約4億2,800万円と地域振興基金7億4,000万円)、合併特例債の使用可能 残額が約36億

合併特例債の残額すべてを投入した場合、47億7000万円になるが、残額すべてを使ってしまうと他の事業が出来なくなる。

残額の半分くらいを投入と考えるのが理想的だろう。その場合の金額は、

《市民目線の提言⇒》11億7000万円+18億円=29億7000万円 → 約30億円

約30億円が市役所建設に使用可能な金額となるので自ずと立地は絞られてくる。

〈旧庁舎・中庁舎について〉

・耐震性や利便性等の観点から、少なくとも旧庁舎・中庁舎は取リ壊すことが相応しい。

〈新庁舎部分について〉

・新しい庁舎が「現在地」になった場合、既存の新庁舎部分をそのまま市役所として機能させる。一方、新庁舎部分も取り壊して、現在地に建設するという選択肢もあるが、結局は新庁舎部分に相当する面積を含んだ庁舎を建設しなければならないため、建設コスト面で「現在地」にメリットがあるということにはならないと言える。

《市民目線の提言⇒》と小竹氏の提言では述べられているが、それは違う。なぜならば、安高跡地に建設の場合は、校舎撤去費用と駐車場整備費用が必要になる。校舎撤去費用はアスベストが含有されている条件にもよるが1億5千万円から約2億円の費用がかかる。駐車場整備費用も面積にもよるが1000~2000万円くらいかかる。費用面において現在地の優位は変わらない。

。新しい庁舎が「旧安中高校跡地」または「その他の場所」になった場合、既存の新庁舎部分をそのまま市役所として機能させると、機能が分散してしまうため、新庁舎部分にある機能は新しい庁舎に全面移転させる。

すなわち、現在地以外では、その分の費用約13億円が余分に必要になる。

<P7>

4.庁舎整備の立地

(2)整備候補地:現在地について

〈現在地のメリット〉

・既存の新庁舎部分を市役所としてそのまま活用することで、その部分の建設コストが削減できるため、旧安中高校 跡地に比べてコンパクトな工事となる。なお、駐車場部分等に庁舎を建てることができれば、仮設庁舎建設費用は削減できる。

〈現在地のデメリット〉

・工事実施時期には駐車スペースがほぼ無くなることになり、利用者の多くに対しては、別の場所に設ける駐車場から庁舎まで歩いていただくことになる。また、現在地では駐車場の広大化や広場の確保は難しい。

・新庁舎部分をそのまま活用し、旧庁舎・中庁舎相当分を新たに建設する場合、本提言書で示した「誰もが使いやすい・わかリやすい庁舎」は十分には実現できないと思われる。

・西毛広域幹線道路が整備されると交通量が増えると思われ、市役所の出入口と幹線道路が接するため、あらゆる来訪者のことを考え、市役所への動線の安全面を考慮する必要がある。

《市民目線の提言⇒》安高跡地の体育館駐車場は市役所まで約300mなので駐車場に利用できる。現在地でも西庁舎を撤去すれば約22台の駐車スペースが増やせる。タゴの土地を賠償で接収すればさらに20台分くらい増やせる。庁舎の案内所や行先表示を工夫すれば誰人も分かりやすい庁舎は現在地で実現可能。広域幹線道路が整備されても出入り口の工夫で安全面は対応可能。

(3)整備候補地:旧安中高校跡地について

〈旧安中高校跡地のメリット〉

・「市民の命を守る庁舎」としての災害対応可能な交流広場整備、間仕切リのないオープンフロアオフィス等は「旧安中高校跡地」であれば実現しやすい。

・基本的にあらゆる部署が一つの建物に完結していることが、市民にとって分かリやすい市 役所のイメージとして望ましい。

・仮設庁舎の 建設費用と引越費用の削減を図ることができる。ただし、現在地においても、整備手法の工夫により仮設庁舎の建設が不要となる場合等、費用を削減てきる可能性もある。

〈旧安中高校跡地のデメリット〉

・現在地での建設(新庁舎を活用する場合)に比べて、新庁舎部分に相当する建設コストは発生する。

《市民目線の提言⇒》現在の新庁舎は間仕切りの無いオープンフロアオフィスになっているので利用すべきである。一つの建物に完結していなくても一か所の敷地内で完結していれば市民の使い勝手に問題は無い。安中高校の校舎解体費&アスベスト除去費に約1億5000万円~2億円かかる大きなデメリットを忘れてはならない。

<P8>

4.庁舎整備の立地

(4)整備候補地:その他の場所について

〈その他の場所のメリット〉

・新しい庁舎の周辺地域での住宅整備、企業・商業施設誘致、(立地が信越線沿線であれば)新駅設迅等、中長期的に人口減少対策・移住促進策に寄与するまちづくりが可能となり、市の発展性が期待できる。

〈その他の場所のデメリット〉

・合併特例債の活用はスケジュール上困難であると思われる。

・用地買収費用等の追加コストが発生する。

《市民目線の提言⇒》合併特例債の期限に間に合わない。用地取得から始めなければならないため必要な財源が投入可能な金額をはるかに超える。将来世代へのツケが大きい。

(5)その他

〈庁舎建設地が現在地以外になった時、「現在地」をどう活用するか〉

・現在地は西毛広域幹線道路沿いになるため、道の駅等の集客が見込める施設とする (PFI等の民間活力活用を検討)。旧安中高校跡地は、西毛広域幹線道路に面していないため、商業利用では現在地の方が好環境であると思われる。

・図書館、美術館、市内の各団体の事務所や拠点としての活用や、移住先として選ばれる市になるべく、住みやすい市になる要素の一つとして、商業施設を誘致する(西毛広域幹線道路の整備により交通量が増すため出店がしやすくなると思われる)。

《市民目線の提言⇒》敷地が狭くて道の駅には適さない。交通量の多い道路なので出入りで渋滞する。

〈庁舎建設地が旧安中高校跡地以外になった時、「旧安中高校跡地」をどう活用するか 〉

・イベント広場や災害時に活用できるようなスペース、PFI等の民間活力を活用した多目的施設とする。

《市民目線の提言⇒》市民のための共有スペースとして市民の交流や災害時のスペースとして利用できる。まちづくリの核として文化施設での利用も可能。

〈今後のまちづくリのあり方〉

・人口減少対策・移住促進策は中長期的な課題であり、住みやすい環境を整備するべく、信越線南側や西毛広域幹線道路沿いなどでのまちづくリを推進することを今後視野に入れるべきである。(例.信越線新駅設置請願、新駅周辺住宅整備、企業・商業施設誘致)

・建設される場所に関わらず、新しい庁舎の立地の方向性が決まった際には適切に用途地域の変更を行い、現在地・旧安中高校跡地・西毛広域幹線道路を一体的に考えたまちづくりが必要である。また、市役所周辺の西毛広域幹線道路において渋滞が発生しないような整備が必要である。

《市民目線の提言⇒》用途地域の変更はすぐに実施すべし。渋滞が発生しないよう市街地中心部には道の駅は造らない。

以上

<資料1>

◆旧庁舎、中庁舎の仮設庁舎の見積もり資料

《市民目線の提言⇒》仮庁舎は、既存施設を最大限に利用する

①旧庁舎3階の議場および議会閲係、新庁舎3階の委員会室は、松井田庁舎2Fを仮庁舎として移転する。

②新庁舎3Fの委員会室のところに2カ所の財政課と303会議室を移動させる。

③残りの2階の部署は、谷津庁舎の2F、3Fに移動させる。

④そうすれば残りは、1Fのみとなり概略で床面積は800㎡くらいで間に合うことになる。安高校舎等を使用できれば仮庁舎の建物費用は、0円になる。

<資料2>

《市民目線の提言⇒》

現在地で建替えた場合のイメージ図

・用途地域を第1種住居地域から変更する。延床面積3000㎡以上も建設可能。

・西庁舎の機能も新庁舎に取り込む。西庁舎を駐車スペースに約22台分が増える。

・多胡さんの家と土地を賠償金の物納として接収すれは駐車場はさらに広くなる。

※懇談会では、駐車場が狭いという意見があったが駐車スペースは増やせる。

【現在位置に新庁舎を建てた場合のイメージ図】

【現在の市庁舎の空撮写真】

**********

■追って、市長、副市長および市庁舎建設に係る議会特別委員会の所属議員のかたがたにも提出することを検討中です。

一足先に上記のとおり公表しますので、ひとりでも多くの市民はもとより、行政関係者諸氏にも見てもらい、コメントをいただければ幸いです。

【2021年1月4日追記】

■本日午前9時半に安中市役所2階の秘書課を訪れて、市長、副市長宛に市民目線の提言書を提出しました。あいにく、市長、副市長とも新年の訓示の後の公務多忙ということで、直接手渡せなかったため、阿部総務部長に代わりに受領していただきました。同部長は「あとで必ず市長と副市長に手渡す」と約束しました。

その後、午前10時過ぎに、同市役所3階の議会事務局を訪れて、事務局長に議会関係者全員に市民目線の提言書を配布するように要請しました。すると、仕事始めとあって、今井市議会議長が在室中というので、直接今井議長に手渡すことができました。議長と議会事務局長は「あとで、必ず全議員に配っておきます」と約束しました。

その日の午後、群馬県庁を訪れた際、隣の議会棟1階の県議会事務局を訪れ、事務局次長に「安中市区選出の岩井均県議に、市民目線の提言書を渡して欲しい」と申し入れたところ、同次長は「陳情の類は、いちいち取り次いでいるとキリがないので、直接県議本人の事務所に郵送するか、手渡すようにしてほしい」と断られました。そのため、県庁地下1階の郵便局から特定記録郵便で岩井県議の安中市内の住所宛に郵送しました。

※岩井県議宛特定記録郵便受領書等 ZIP ⇒ 20210104clxioxpj.zip

■上記関係者に市民目線の提言書を提出するに当たり、いずれも次の内容の送り状を一緒に同封しました。

****1/4提言書送り状******PDF ⇒ 20210104swfl.zip

安中市庁舎建設に関わる関係者の皆様へ

令和2年11月24日、市は、「安中市庁舎に関わる市民懇談会」から、茂木市長が「安中市庁舎に関わる提言書」を受け取りました。

市では、6月から全5回にわたり「安中市庁舎に関わる市民懇談会」を開催してきました。懇談会においては、市内団体や公募市民、学識経験者などが参加し、庁舎整備のあり方や庁舎の機能、役割、立地などが話し合われ、提言書としてまとめられました。

https://www.city.annaka.lg.jp/gyousei/soumu/kikaku/files/annakasi_choushasiminteigen.pdf

しかし、上記懇談会では、提供されるべき情報が提供されなかったり、調査や検証や議論も為されず、委員の発言を羅列しただけで提言書としては内容が不足していると考えられます。

そのため、市民懇談会設置要綱第2条に掲げられた(2)庁舎の規模、(3)庁舎の立地 について明確な方向性を示す提言が為されておりません。

そこで、上記懇談会委員の発言を精査し、安中市の置かれた状況を事実に基づき考慮し、市民目線での的確な提言となるようにまとめたのが本提言書です。

市庁舎建設に関わる関係者の皆様にご一読いただき参考にしていただければ幸いです。

安中市庁舎に関わる市民懇談会を見守る市民の会

会員一同

令和3年1月4日

**********

【市政をひらく安中市民の会事務局より】