■12月14日付け東京新聞群馬版の左上に「危険な堤防道路 市道廃止」という大きな見出しで、安中市の東京新聞販売店主兼新聞記者の署名記事が掲載されました。これによりますと、安中市議会経済建設常任委員会は12月13日開催された会議で、郷原、大谷、野殿地区にある3箇所の溜池周辺の堤防道路の市道廃止について全会一致で可決したことがわかります。これは9月議会で継続審議となっていましたが、今回、経済建設常任委員会(委員長:武者葉子、副委員長:小林訂史、委員:小宮ふみ子、奥原賢一、中島徳造、土屋弘、柳沢吉保、広瀬晃)で全員賛成とされ、本12月定例会本会議で採決が行なわれることになりました。

↑

平成25年12月14日付東京新聞記事。↑

**********東京新聞2013年12月14日群馬版

危険な堤防道路 市道廃止

ため池3ヵ所 安中市議会委

安中市議会経済建設常任委員会は十三日、郷原、大谷、野殿地区三ヵ所のため池周囲の堤防道路について、市道としての路線を廃止する議案を全会一致で可決した。ため池では釣り人が他のフェンスを越えて入り、危険性が問題となっていた。

一方、市道廃止によって、大谷のため池近くで建設計画がある一般・産業廃棄物最終処分場の排水路などが造りやすくなるなど、計画に有利にならないか危惧する意見が一部議員にあった。九月議会最終日に議案が提案されたが、審議時間も短く議会側が継続審議としていた。

郷原のため他は傾斜他に段々状に他がある。落ちると危険で、市と安中署は池のフェンスに「立ち入り禁止」の看板を掲げ、釣り人を取り締まって注意を促していた。他二つのため池も釣り人の侵入が問題となっていた。

ため池周囲の道路は、もともと水利組合員などが利用する管理道路だが、署や市が対策を講じる中で、誰もが入れる市道として認定されていることが判明。市が急きょ九月議会に廃止を提案した。岡田義弘市長は、市道廃止と処分場計画とは無関係と答弁している

(樋口聡)

**********

■この記事を読むと、あたかも3箇所の堤(=溜池)の堤防道路が危険だから市道を廃止するというふうな論調になっています。しかし、この議案を議会に上程した岡田市長の魂胆は、大谷地区の市道の廃止であることは明らかです。

今回の3箇所のため池のうち、郷原のため池は傾斜地に段々上に池があり、通行する車両が転落すると危険なので「立入禁止」の看板を掲示していたということですが、野殿のため池は車の通行はなく、大谷のため池は県道の脇に車を停車する程度で、奥まで入る車は殆どなく、転落の危険もありません。

大谷のため池の場合、ずっと以前から釣り人が岸辺でのんびりと釣り糸を垂れている光景が見られましたが、特段、問題は起きていませんでした。それなのに、すぐ上流に大規模サンパイ場設置計画が浮上し、平成25年8月19日に廃掃法と大規模条例の両方の事前協議が終了した途端、翌月の市議会に、岡田市長が早くも、市道廃止を上程するという早業をやらかしたのでした。よほど、業者の立場を慮っての配慮だったものと思われます。

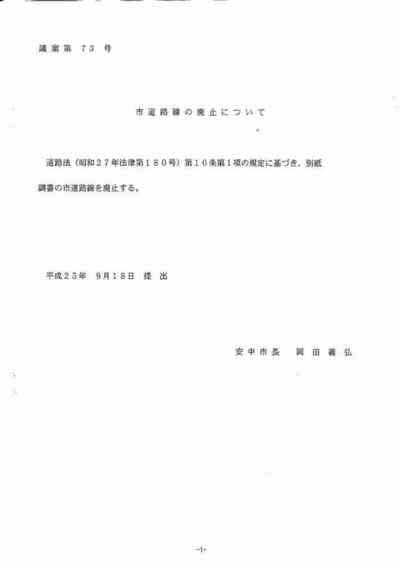

■まずは、今回上程された3ヵ所のため池周囲の、市道廃止の議案を見てみましょう。これは不可思議なことに市道認定の議案とセットになっています。

↑

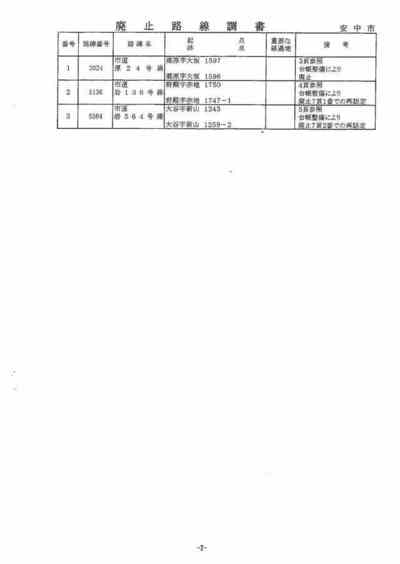

9月議会に上程され継続審議になった市道路線の廃止に係る議案第73号。継続審議になり、今回12月議会で採決されそうになっている事案。↑

↑

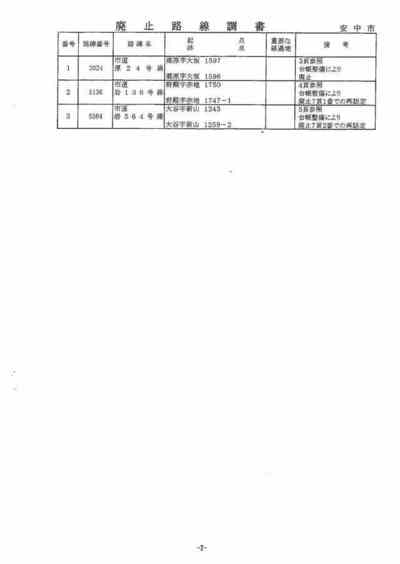

廃止路線調書。3か所(市道原24号線、岩136号線、市道564号線)。↑

↑

郷原字大坂にある入口(1597)溜池の堤防の奥(1596)に至る原24号線。全線廃止。↑

↑

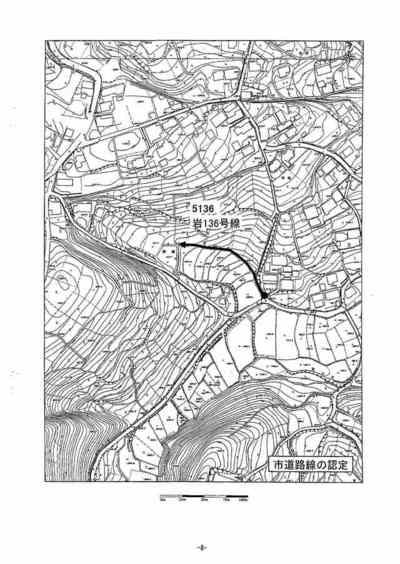

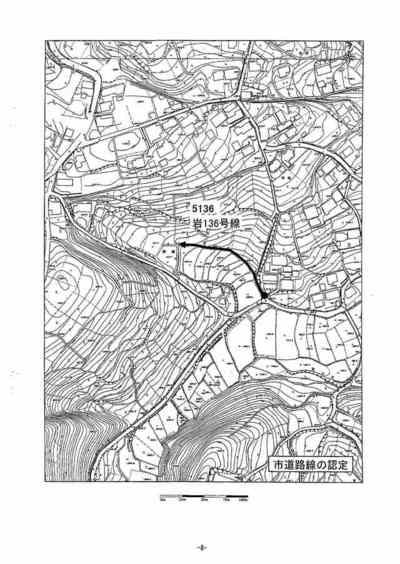

野殿字赤地にある溜池の堤防入口(1750)から別の市道への接続点(1747-1)に至る岩136号線。全線廃止。↑

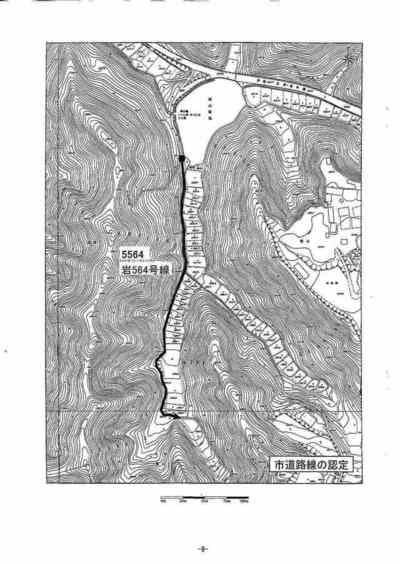

↑

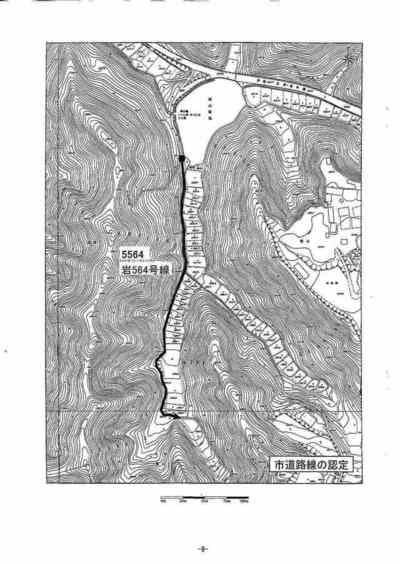

大谷字新山にある溜池の堤防下の入口(1243)から谷津田の一番奥(1259-2)に至る岩564号線。全線廃止。↑

↑

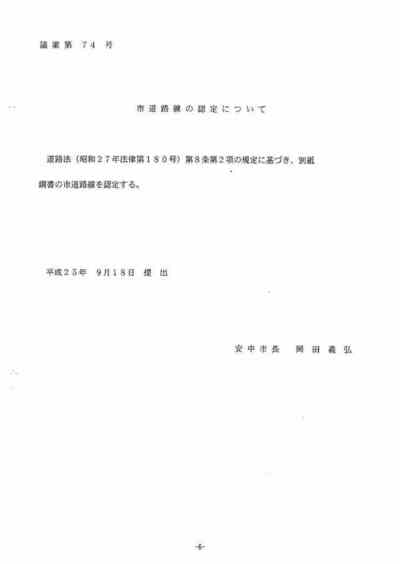

市道路線の認定に係る議案第74号。議案第73号とセットになっている。↑

↑↑

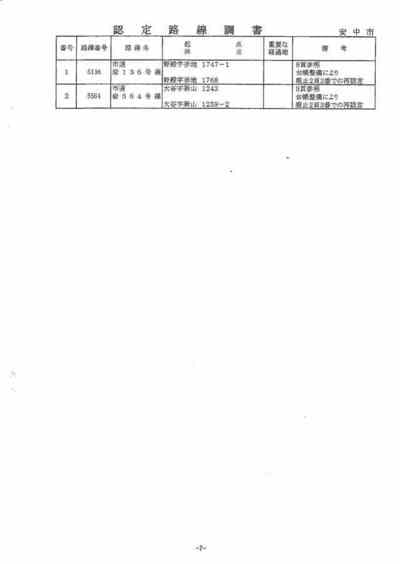

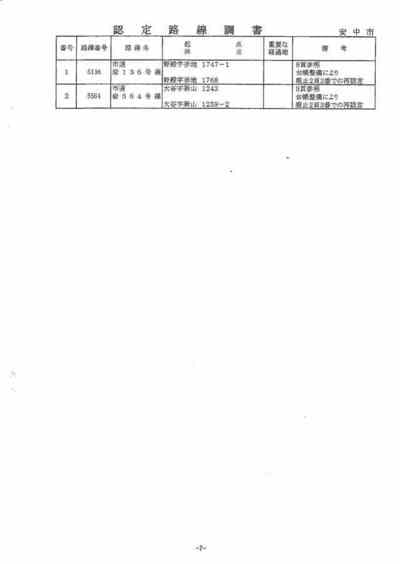

認定路線調書。2か所(岩136号線、市道564号線)。↑

↑

野殿字赤地にある別の市道から溜池への入口(1747-1)から溜池の到達点(1768)に至る岩136号線。全線認定。↑

↑

大谷字新山にある先の市道起点(1243:溜池の堤防下の入口の番地と同じ)から谷津田の一番奥(1259-2)に至る岩564号線。全線認定。↑

このうち、大谷地区のため池では、市道岩564号線を全線廃止したあと、ため池沿いの区間を除く奥の水田脇の市道は市道岩564号線として再認定するとなっています。この理由付けとして岡田市長は、「危険な堤防道路」という理屈で市議会に市道廃止の説明をしており、今回は池に沿った市道の部分だけを廃止という形をとっています。

しかし、この市道岩564号線は、その先の部分を市道として再認定したとしても、ため池に沿った部分を廃止したことにより、孤立状態になるため、もはや市道としての役割を果たすことが出来ません。道路は連続してつながってこそ道路としての価値があるためです。

この点、郷原地区のため池の場合は、どん詰まりのため池に沿った部分のみ市道廃止になっているため、アクセスには影響がありません。また、野殿地区のため池の場合は、2箇所からため池にアクセスできていたので、1箇所を廃止しても、問題ありません。

■なぜ、岡田市長がこのような議案を市議会に上程したかというと、大谷地区のため池だけを取り上げて市道廃止すると、明らかに魂胆が見え見えになるため、他のため池の堤防道路の危険性に便乗して、ぜんぜん危険性のない大谷地区のため池脇の市道を廃止し、隣接の大規模サイパイ場の排水ルートを作りやすいようにする目的をカモフラージュするためです。

この㈱環境資源による大規模サンパイ場の浸出液処理施設からの排水と、洪水調整池からの排水は、どうしても今回廃止しようとする部分の市道の下に、ボックスカルバートを埋め込んで浸出液処理水は、ため池から出る農業用水路に、洪水調整池からの排水はため池に注ぎ込む必要があるからです。

■そして、その後、さらに重要なのは、今回いったん市道廃止して、同時に再認定した岩564号線の尻切れトンボの市道部分を、近い将来に、業者である㈱環境資源に払い下げるという下心を岡田市長が持っていることです。

なぜ一旦廃止して、再認定するという不可思議な形を今回とったのかというと、おそらく、全部いっぺんに市道廃止すると、岡田市長として、業者よりの立場が市民に見え見えになってしまうため、

排水ルートを作るためにどうしても必要な場所だけを今回、「危険な堤防道路」という理屈で廃止しておき、後で、サンパイ場の手続が進行したら、「事実上、孤立状態にある市道なので、業者に払い下げても地元への影響は無い」などという理屈をこねて、残った市道部分を全部業者に払い下げする、というとんでもないテクニックを考えているのです。

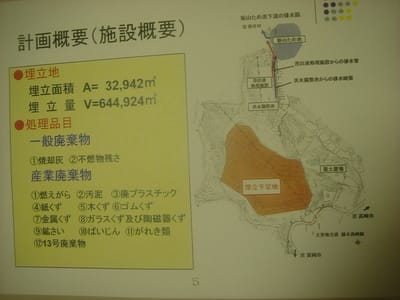

■参考までに群馬県から入手した環境資源の大規模サンパイ場の施設配置図を次に示します。これをみると、別の部分にも市道の廃止を付け替えがあり、これは、安中市と業者との間の協議だけで決まってしまうので、

今回のため池部分の市道廃止が、業者にとっては最も重要なポイントである事がわかります。

だからこそ、岡田市長が、群馬県における事前協議が終わった途端、間髪を入れずに直ちに市議会に市道廃止の議案を上程したのです。

↑

土地利用規制状況。↑

↑

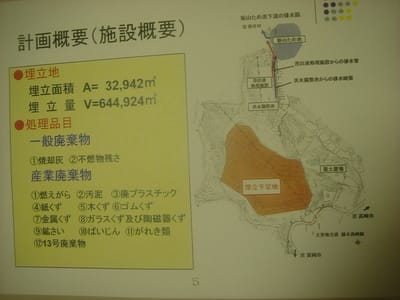

計画概要(施設概要)。溜池と接する部分が排水ルートの確保のために、いかに重要かが分かる。↑

↑

浸出液排水施設。溜池のすぐ脇に計画されている。これは溜池から下流に向かう農業用水路に接続される。こんな水を水田の灌漑に使うなんて人間としての常識ではない。↑

↑

遮水シートの下部に敷かれる湧水の排水管は、洪水調整池の排水暗渠と合流して溜池に注がれる。遮水シートに穴があいたら、毒水が直接溜池に入る事になる。↑

↑

洪水調整池(縦30m、幅20m、深さ7m)からの排水は、ボックスカルバート(断面1m×1m)で長さ111mの暗渠を通して、溜池に注がれる。通常ではおよそあり得ないことだ。↑

↑

法定外公共物(安中市の市道)の業者への払下げ、廃止、付替の位置を示す図。市道岩564号線は業者に払下げとなることが既に行政では周知されている。こうして、外堀を埋めておいて、最後に溜池の灌漑用水を利用している水利組合員をカネと脅しで切り崩すのが、業者や県・市行政の思惑だ。業者側は20万円の現金をちらつかせて、現在組合員を個別に攻めており、これまでに3名の組合員が反対を取下げたという情報もある。↑

■ではなぜ、このように岡田市長は、㈱環境資源のために、知恵を絞ってカモフラージュまでして配慮してやるのでしょうか。それには、ちゃんとわけがあるようです。

当会がこれまでサイボウの廃棄物最終処分場の経緯を見てきた経験からすると、今回、資本金わずか300万円の㈱環境資源が事業費30億円をくだらない大規模なサンパイ場計画を進めることができる背景には、もちろん、群馬県の廃棄物行政の重鎮だった大物OBが、環境資源に天下っていて、群馬県の役人との強いパイプを武器に、どんどん行政手続を進められるという恵まれた環境にあることは、既に当会のブログでも何度も紹介してきました。

それに加えて、サンパイ場設置申請をする業者としては、いろいろな地元工作や政官工作のために事前に多額の資金を必要とします。これはリスクを伴う資金ですが、ひとたびサンパイ場が感性さえすれば、数百億円もの利益を生みます。だから、2億や3億のカネなど業者にとっては、はしたカネなのですが、資本金300万円のようなペーパー会社にしてみれば、その事前資金を銀行等まともな金融機関から融資してもらえることはまずありえません。

となると、あやしげな融資元から高利で融資してもらうしかありません。同じ大谷地区で平成3年に計画が浮上し、平成19年4月に稼動開始したサイボウ環境の廃棄物処分場の場合でも、最初は、地元の不動産屋で元市議会議長が、埼玉県大宮市(当時)にあった年商10億円規模のサイボウから支援してもらったり、裏社会からと思しき資金を使ったりするなどして、地元工作や政官工作を行なっていました。しかし、処分場造成に必要な34億円の融資証明書は、実態不明の街金融発行という形でしか提出できず、それがネックとなって、数年間足踏み状態を強いられたのでした。

その状態を打破したのが、当時、群馬県の林務部長として、サイボウ環境の処分場施設設置の推進に心を砕いていた人物でした。その人物が、情勢打開のため、長野県小諸市にあるイー・ステージの鈴木社長に支援を持ちかけたのでした。

結局、イー・ステージとその親会社である市川環境エンジニアリングの信用力で、大手都市銀行2行と長野県の百十四銀行がそれぞれ10億円ずつ、そして上田信組が4億円の協調融資に応じて、めでたく最終段階で、設置許可を取得したのでした。

■今回の㈱環境資源の鬼形忠雄社長は安中市下後閑在住でが、以前はキャッスル不動産(安中市下後閑1414)をやっていました。同社長はまた、岡田市長が市議時代に盟友だった広上輝男・元市議とは親戚関係にあります。その関係で、岡田市長とは頻繁に情報交換をしてきているようです。実際に平成24年11月20日(火)午前10時から、複数で市長室において岡田市長と面談しています。

岡田市長は、鬼形社長が群馬県環境行政の大物OBらと組んで強力に推進する㈱環境資源の大規模サンパイ場計画に対して、平成25年8月までは、市民に対して「庁議決定により、サンパイ場計画には反対だ」と繰り返し説明してきましたが、群馬県の事前協議が終了するや否や、これほどまで急いで許可に向けて支援をするのは一体なぜでしょうか。

おそらく、サイボウ環境など廃棄物処分場計画をするペーパー業者の例にもれず、裏社会など怪しい資金をつかって平成18年7月から、これまで7年間にわたって地元工作等をしてきたことから相当な資金を費消していることが考えられます。

だから、なんとしてでも、許可をもらって事業着手に漕ぎ着け、数百億円の利益が得られる状態に一刻も早くメドをつけたい、という切実な事情があるものと見られます。もし、認可が下りるまでに時間がかかるような場合、金利負担や、執拗な督促に対する釈明など、頭の痛い事態が想定されることでしょう。

そのため、岡田市長としては、元市議時代の盟友だった広上輝男・元市議から、「なんとか頼む」と頼まれたとすれば、なんとかしてやらねば、という気持ちになることでしょう。

■今回の市議会に上程された堤防道路の市道廃止について、東京新聞の記事を執筆したのは、岡田市長の提灯記事を書くことで知られる記者です。おそらく、今回の記事も岡田市長に情報を提供されて執筆したものと見られます。

なぜなら、ため池に隣接する堤防道路は危険だから市道廃止をすべきだ、という論調で、記事を書いているからです。さらに、ご丁寧にも、「大谷のため池近くで建設計画がある一般・産業廃棄物最終処分場の排水路などが作りやすくなるなど、計画に有利にならないか危惧する意見が一部議員にあった」などと記述したうえで、最後に、「岡田義弘市長は、市道廃止と処分場計画とは無関係と答弁している」などと、とってつけたように報じているところを見ると、事情を知らない議員や一般市民が、この市道廃止について、安全の為には不可欠な措置だという、正当性をイメージさせることで、疑問を持たないようにする意図が透けて見えるからです。

いよいよ衣の下から鎧を見せ始めた岡田市長です。3期目でこの関東でも有数の大規模サンパイ場計画の実現を図る必要がある、とばかりに、決意を固めて、来月1月初旬に出馬表明を行なうべく準備をしていることでしょう。

【ひらく会情報部】