■9月6日に地元紙2紙に、みどり市で、民間の太陽光発電施設の敷地内に、市有地が無断で使われているという、ふがいない行政で知られる群馬県内の自治体のなかでも極めつけの事件が報じられました。さっそく記事を確認してみました。

**********上毛新聞2021年9月6日06:00

ZIP ⇒

市有地が太陽光発電施設の敷地の一部に… 盛り土されソーラーパネル設置 市側「業者と話し合う」

↑市有地を示す「標柱杭」2本が見える太陽光発電施設の敷地↑

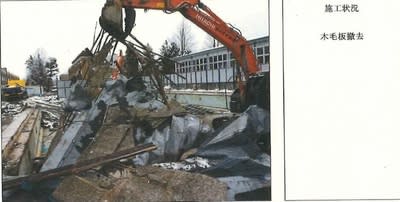

↑大量の盛り土がされた太陽光発電施設↑

群馬県みどり市大間々町桐原の市有地159平方メートルが市内の建設業者によって盛り土され、太陽光発電施設の敷地の一部になっていたことが分かった。市と業者は7月に土地の境界線を画定させた際、市有地の一部にソーラーパネルが設置されていることを確認した。市は「業者と話し合って解決したい」としている。

登記簿によると、市有地は公衆用道路で、1979年に旧大間々町の所有権が登記されている。

市建設課によると、2013年に業者側から市に「残土を入れたい」と申し入れがあった。当時、道路東端は擁壁が道をふさぐように築かれ、路面は崩れた土で埋まっていたため、市は近隣土地所有者の了解を得ることを条件に了承。この際、利用契約書などの書面は交わさなかった。

業者は12~15年に市有地周辺の畑、山林約5300平方メートルを会社名義や役員名義で購入。敷地西側と南側に玉石積みの擁壁を築いて土砂を運び込み、盛り土された土地に16年に太陽光発電施設を設置した。

市は昨年10月、再生可能エネルギー発電設備規制条例を施行。既存施設でも災害や生活環境に被害が及ぶ恐れがある場合、市が事業者に防止措置を求めることができると規定している。また、県太田土木事務所によると、同施設については建築基準法に基づく工作物の設置申請が出ておらず、大量の盛り土があるため定期的に現況調査を続けているという。

業者は施設北側の農地で地権者の了解を得たとし、16年から大量の建設残土を搬入。業者側は19年7月、工事代金798万円を地権者に請求する訴訟を前橋地裁桐生支部に起こした。これに対し、地権者側は「工事契約書は存在しない。勝手に残土を運び込んで代金を請求する詐欺的行為」として、農地の原状回復を求める反訴を行い、係争中となっている。

上毛新聞の取材に、建設会社社長は「訴訟中なのでお答えできない。太田土木の調査にはコンサルも入れて話し合いをしている。支障はない」と回答した。(和田吉浩)

**********桐生タイムス2021年9月6日

民間太陽光の敷地に市有地 みどり市大間々町で

みどり市大間々町桐屋で市内の建設業者が設置した太陽光発電施設の敷地に、同氏の市有地が一部含まれていることが分かった。市の了承なく同市有地に太陽光発電施設を設置したとして、市は業者に対し「今後指導を検討したい」としている。

登記簿によると、同市有地は159平方メートル。1979年に公衆用道路として旧大間々町の所有権が登記されている。

市と業者は今年7月、太陽光発電施設の敷地と同市有地の境界確定を行い、同市有地の一部に太陽光発電パネルが設置されていることを確認した。

太陽光発電施設は、業者が同市有地周辺の畑など4000平方メートル以上を、会社名義や役員、その親族名義で購入。同市有地を含めて盛土して造成し、2018年に整備したものだ。

市建設課によると、市は13年に、同市有地に残土を入れたいとの業者の申し入れを了承した記録はあるが、太陽光発電施設としての利用を了承したことはないという。

市の了解なく同市有地に太陽光発電パネルが設置されたことに対し、市建設かは「どのような形でおこなうかどうかも含めて、業者に対して指導を検討したい」と説明した。

建設会社社長は桐生タイムス社の取材に、「きちんとしなければと考えている。うちとしては(同市有地の)払い下げも含め、以前から市と協議している認識」と答えた。

**********

■実は、この事件について当会は既に昨年初めから取り組んでいます。その端緒となった最初の情報は2020年1月4日に当会に寄せられました。

*****寄せられた投稿*****

こんにちは。 突然のダイレクトメールすみません。

みどり市のあか道にソーラーパネルが建っている様で細い道ですが通れなくなっています。そのソーラーパネルの業者に私は殴られたり、建設残土を親族の所有地に捨てられたり嫌がらせを受けています。なぜ嫌がらせを受けているかと言うと所有地がソーラーパネルを設置している業者の隣にあり、土地を売って欲しい・交換して欲しいと言う話を持ちかけられ断っているからで、土地を手に入れ南向きの日当たりも良いのでソーラーパネルを建て増ししたいのだと思います。 既に畑だった所有地は、 建設残土を捨てられ良い土は削り取られソーラーパネルの建っている土地と地続きになり耕作不能な土地へと整地されてしまいました。 市の土地や私有地を我が物顔で手を加える業者に困り果てています。 市や警察にも対応を望みましたが動いてくれませんでした。 挙げ句の果てには、業者が残土を捨て処分場のようにされた土地を「整地を依頼されたと主張」され、およそ8000000円を請求され訴訟を起こされています。 市も警察も動いてはくれず司法からも攻められ途方にくれています。 たくさんのことがあり過ぎて 大本の元凶と思われるソーラーパネルの建っている市の土地についてご意見等頂けると幸いです。

この様に道も建設残土で埋め立てられ 奥は崖になり高さも10m前後あります。 崖下に家もあり、夏の豪雨の際に水が出て崩れるのではないかと、下の建物持ち主さまも困っていました。

**********

■みどり市では、これまで大間々町13区の集会場を巡る不正会計事件や、やはり太陽光発電施設を巡り、サンパイが練り込まれた残土が大量に埼玉県から夜陰に乗じて持ち込まれて造成されていた事件が発生し、その都度、当会で対応してきた経緯があります。

今回も残土業者と結託したソーラー発電施設設置業者の実態の典型例として捉えられますが、以前の類似事件については以下のURLを参照ください。

○2016年8月26日:太陽光発電施設を巡るサンパイ不法投棄問題・・・桐生市新里町奥沢のソーラー施設造成事件の場合↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2108.html

○2016年11月24日:桐生市新里町奥沢のソーラー施設造成事件に対する群馬県サンパイ110番の対応における不完全燃焼↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2175.html

とりわけ、ソーラー発電施設の造成時に、産業廃棄物を練り込んだ残土が県外の首都圏、おもに埼玉県から群馬県に持ち込まれるケースが後を絶ちません。今回のみどり市の相談者からの情報も、このケースと同類の事件だと察せられました。

群馬県では土砂条例(残土条例とも称される)で、3000㎡以上の造成・埋め土の場合に申請を義務付けています。3000㎡未満の場合は、それぞれの自治体の土砂条例が適用になりますが、一部の自治体ではまだ土砂条例が施行されていないところもあります。なお、群馬県ではこの条例を制定したものの、その運用面ではザルも同然の杜撰な実態であることは、当会も認識済みです。

なお、みどり市では4年ほど前に制定しているようです。

※参考URL:みどり市土砂等による埋立て等の規制に関する条例について

https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1498018251626/index.html

※参考URL:みどり市土砂等による埋立て等の規制に関する条例のあらまし(平成29年7月1日施行) https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1498018251626/simple/doshagaiyou.pdf

今回の相談者の直面する事件の場合、問題点をまとめてみて、追加の情報提供が必要だと考えます。

■当会は、相談者からの情報から、当時、この事件の問題点について、以下のとおり纏めました。

(1)みどり市の赤道(あかみち)(公共物)を占拠してソーラーパネルが建っている。⇒公有地不法占拠

(2)そのソーラーパネルの業者に、相談者が暴力を振るわれている。⇒傷害罪

(3)建設残土を親族の所有地に捨てられたりして、嫌がらせを受けている。⇒残土の不法投棄

(4)嫌がらせの理由が、ソーラーパネルを設置している業者の隣に相談者の土地があり、土地を売って欲しい・交換して欲しいと言う話を持ちかけられ断っているため。⇒恐喝、脅迫

(5)かつて畑だった相談者の所有地に、 建設残土を捨てられ良い土は削り取られソーラーパネルの建っている土地と地続きになり耕作不能な土地へと整地されてしまった。⇒財産権侵害

(6)ソーラー発電業者は、みどり市の土地や私有地を我が物顔で手を加えている。⇒財産権侵害

(7)相談者は、みどり市や警察にも対応を望んだが、動いてくれない。⇒告発・告訴への不作為

(8)ソーラー発電業者が残土を捨てたため、残土処分場のようにされた土地を、ソーラー発電業者が「整地を依頼された」と主張し、相談者に約800万円の費用を請求し、訴訟を起こされている。⇒民事不当請求

そのうえで、オンブズマンの活動趣旨の観点から、上記(1)と(3)と(6)と(7)について、行政がらみのトラブルなので、趣旨に合致している事案だと思います。また、事件に派生して起こされている民事裁判に関する(8)についても無視できないかもしれません。

このように考えて、さっそく相談者に連絡を取り、事件が起きた市有地の地番、場所の住所、事件の経緯、ソーラー発電業者名、民事裁判の訴状の写しなどを入手して、対応策を練りました。

そして、相談者が直面する事件へのオンブズマンとしての対応を、とりあえず以下のとおり計画しました。

(ア) みどり市

公共物(あかみち)の無断使用や、境界未確定のまま境界杭が設置されるなど、みどり市の財産管理に大きな影響を与えており、市に毅然とした対応を取らせること。

(現場写真をみると、市有地にはみ出ていたり、フェンスの設置がなされていなかったりしています。太陽光発電所におけるフェンスについては、一般に、50kw以上の発電所の場合、設置が法律で義務づけられており、50kw以下の発電所に関しては、法的にはフェンスは不要のようですが、やはり高圧電気設備なので、保安上、なんらかの対策が必要だと思われます)

(イ)警察

業者に暴力を振るわれたのですから、傷害罪で告訴すれば警察は対応しなければならないはず。それをしないというのであれば、クレームを申し入れ、不作為を撤回させて、捜査を促すことが肝要だと思います。

(ウ)裁判所

理不尽な民事裁判を提起されているのであれば、その実態を、上記(ア)(イ)と合わせて、司法の怠慢ぶりを広く世間に知らしめる必要があります。

■上記の過程で、ソーラー発電施設の業者は「古塩建設」で、その所有者の関係人として、古塩努という人物が相談者に対する暴行傷害事件を起こし、建設業許可/土地建物取引業許可/産業廃棄物収集運搬業許可の取り消し処分を受け、その腹いせにいろいろなトラブルを起こしていることが判明しました。

そしてこの古塩建設が、業務許可取り消し処分を受けた後、驚くべきことに、親族である娘の大川昌美という人物の名を借りて「株式会社コシオ」と称する“別会社”を平成31年4月に設立し、古塩建設の建設業の事業をそのまま引き継いでいること、住所も電話番号も同一であること、さらに、この古塩建設は、過去毎年みどり市や群馬県の公共事業の受注もあり、行政にそれなりの顔が利くことも分かりました。

※参考資料↓

◆群馬県による古塩建設の建設業取消処分「県報第平成31年4月5日群馬県報第9688号」

https://www.pref.gunma.jp/contents/100105909.pdf#search=%27%E5%8F%A4%E5%A1%A9%E5%8A%AA%27

ZIP ⇒ 20190405qn9688.zip

◆株式会社コシオ 法人番号指定年月日 平成31年4月24日 新規設立

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=1070001035673

■そして、2020年3月16日にみどり市長に対してこの問題についての公開質問をなげかけました。

*****公開質問書*****

公 開 質 問 書

令和2年3月16日

みどり市長 須藤 昭男 様

公開質問者:

〒376-0052桐生市天神町3丁目13-36

市民オンブズマン群馬桐生支部

長 澤 健 二 印

TEL: 090-7197-6449

件名:市有地及び雨水側溝の整備

拝啓 日々益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

質問者は、行政およびその関連機関を外部から監視し、当該機関による権限の不当な行使ないしは不行使による一般国民への権利利益侵害、並びに税金を原資とした公的資金の濫費について、調査および救済の勧告を図る活動をしている民間団体である「市民オンブズマン群馬」のメンバーです。

1 質問の趣旨

安倍総理が事あるごとに、国は国民の生命と財産を守ると言っているように、行政には住民の生活環境の保全の責務があります。みどり市はみどり市民から税金を徴収し、市民の生命と財産を守る義務があります。

要するに、みどり市は市民の事を思って行政をしなければならないし、市民から相談があったら、誠実かつ迅速な対応が求められます。

令和2年2月15日に、御市在住のAさんから市民オンブズマン群馬に訴えがあり、翌17日に当会代表以下会員2名の計3名がAさんを交えて現地視察を実施しました。その結果、みどり市所有の土地が何者かによって盛土され、太陽光発電設備に供用されている様子を確認することができました。

実情を調査するために、御市在住のAさんから情報開示請求をしていただいたところ、貴殿より2月25日付、3月3日付の文書不存在の通知と説明を受けたと連絡がありました。質問者が確認したところ、非常に不思議に思うことがありますので下記のとおり質問いたします。ご多忙中恐縮ですが、全質問項目について、必ず回答をしてください。

記

【質問1】

みどり市では、排水設備接続届(正式名称は不明)などの申請書はないのですか。

ちなみに質問者は、元建築設備関係の会社に在籍していたことがあります。当時、業務で滞在していた東京都、千葉県はもとより、現在、質問者の住んでいる桐生市では排水設備設置申請書(正式名称は不明)を提出して、行政による検査を完了してから、開始届を提出して使用しております。

みどり市にはこうした申請手続きや申請書類は存在しないのですね。明確にご回答願います。

【質問2】

貴殿は、同上の公共物に無断で排水溝を設置されているのを何時知りましたか。

又、知ってからの市としての対応をどうしてこられたのでしょうか。

さらに今後どのように対応されるつもりなのでしょうか。明確に回答願います。

【質問3】

みどり市大間々町桐原1570-379の公道が擁壁で遮られている件についてですが、公文書の存在しない理由は理解できました。しかし、※以降の回答が次のように記されています。

「なお、現状では、太陽光パネルが設置されており、公共物の無断使用が疑われるところですが、公共物の場所が特定できず、無断使用している箇所等も指摘できないことから、境界確定後、太陽光パネルが公共物にかかっていれば、公共物の使用申請及び使用料請求の手続きをすることになります。」

みどり市では、法務局より発行された地図に準ずる図面と現地を確認しても場所の特定ができないというのでしょうか。

情報公開請求の時、地図と写真を貴殿に見ていただいています。地番1570-379が擁壁で遮られている状況は、現地を調べれば容易にわかるはずです。疑いがあるのなら調査するのが地方公務員としての務めではないでしょうか。

そもそも、埋め立てを行う場合は、埋め立てを行う方が、測量をして、隣地所有者(この場合はみどり市)立ち合いのもとに杭を打って境界を決めるはずです。違いますでしょうか。

このような回答しかできない職員が、貴殿のコントロールする御市の建築課にいること自体、信じられません。貴殿は直ちに、無断で改変された公有地を太陽光パネル設置業者に原状回復をするように訴えなければなりません。明確にご回答願います。

【質問4】

憲法15条は「公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」と定めています。

地方公務員法第31条は「職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。」とあり、宣誓書には「私は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に執行することを固く誓います。」と記されており、公務員はこれに署名、捺印しているはずです。ここで言う「全体」とは貴殿を信託したみどり市民を指していることは明らかです。

この観点から、貴殿ら公務員の皆さんがみどり市所有の土地が不法に占拠されている現況を目の当たりにしながら、何もしようとしないとなれば、貴殿ら公務員が「一部のための奉仕者である」ことになってしまうでしょう。

そもそも、市民からの通報があっても、調査しようとしないのはとうていゆるされるものではありません。御市にこのような職員がいること自体、甚だ嘆かわしいことだとお思いになりませんか。宣誓書で誓ったように、残土条例等、さまざまな関連条例や規則を駆使して、公有財産が毀損されないように厳重に対処しなければならないはずです。

貴殿はこのような宣誓内容の不実行の職員に対して、どのように指導していくつもりなのでしょうか。貴殿の明確なご回答を願います。

大変勝手ながら、上記質問への回答を、3月26日(木)必着で文書にて質問者の上記連絡先まで折り返し送達いただければ幸いです。なお、何らかの事情によりこの期限までの回答が不能である場合は、大変お手数ではありますが上記連絡先までお伝えいただきたく存じます。

以上

**********

しかしこの公開質問に対し、みどり市は回答をよこしませんでした。

■その後も当会会員は、暴力事件を起こした古塩建設が建設業許可を取り消された直後に、株式会社コジオが設立された経緯について、群馬県に対して2件の公文書開示請求をしました。

その結果、「株式会社コシオ(群馬県みどり市)の建設業許可願書に関係する書類一式」については、群馬県県土整備部建設企画課に情報開示請求をしたところ、令和2年6月17日付け建企第5-2号で公文書部分開示決定が通知されましたが、一部肝心な箇所が黒塗りされていたため、同6月30日に群馬県に対して審査請求を提起したりしましたが、群馬県は黒塗り箇所の開示に抵抗しており、未だに審査会で審理が続けられています。

また、太陽光発電施設に伴う擁壁工事の危険性を検証すべく「みどり市大間々町桐原の工作物についての関係書類一式」を群馬県太田土木事務所に情報開示請求をしたところ、令和2年6月25日付け太土第0810479002-1号で公文書部分開示決定が通知されました。ところが、これまた一部部分開示ということで黒塗り箇所があり、同6月30日に太田土木事務所に対して審査請求をしましたが、結局こちらも太田土木事務局が黒塗り箇所の開示に抵抗しており、未だに審査会で審理中です。

■さらに問題なのは、悪徳業者の古塩建設の代理人を引き受けて、残土のよる埋め立てなど依頼していないのに古塩建設から賠償金の支払いを迫られている隣接土地所有者に対して、請求書を送り付け、支払を強要すべく訴訟まで起こしている弁護士らの存在です。あまりにもひどすぎる弁護士らの品位を正す必要があると考えた当会会員は、令和3年2月3日付で群馬弁護士会に懲戒請求の手続きを取りました。

*****懲戒請求書*****

懲 戒 請 求 書

令和3年2月3日

群馬弁護士会会長 殿

懲戒請求者 長澤 健二 印

以下の通り懲戒処分を請求する。

1 懲戒請求者の氏名、年齢及び住所

氏 名 長澤 健二

年 齢 69 歳

郵便番号 〒376-0052

住 所 群馬県桐生市天神町3丁目14-36

電話番号 0277-46-7334

2 懲戒を請求する弁護士の氏名及び事務所又は住所

氏 名 白田 佳充

事 務 所 白田・久保田法律事務所

群馬県桐生市巴町2丁目1821番地 根岸ビル2F

氏 名 久保田 寿栄

事 務 所 白田・久保田法律事務所

群馬県桐生市巴町2丁目1821番地 根岸ビル2F

3 懲戒を求める理由

(1)白田弁護士は平成30年3月15付でみどり市大間々町大間々2279-2番地、古塩健児氏の委任を請けたとして、突然、白田・久保田法律事務所名で、みどり市在住の石原節男氏へ書類を送付してきた。

(2)中身を確認すると「催告書」(疎明資料A)であった。その催告書には、石原氏にとっては身に覚えがない請求書(疎明資料B)が添えてあった。石原氏は弁護士からの書類であることから非常に驚き、知人に相談したりした。知人のアドバイス等を参考するなどした結果、石原氏は、次回からは催告書を受け取らずに返送していた。

(3)その後、平成30年3月30日付で白田・久保田法律事務所の、今度は、久保田弁護士より請求書が石原氏へ送られてきた。

(4)こうして、白田、久保田弁護士(以下「該弁護士ら」という)は現地も確認せずに、依頼者である古塩建設の主張をうのみにして、石原氏に確認することもなく、催告書、請求書を送りつけた。その結果、なんの瑕疵もない石原氏は、極めて強度の精神的緊張を強いられ、穏便な日常生活を妨げられている。

(5)はたして弁護士には、依頼者から理不尽なことであっても、なんでもかんでも事件を引受ける義務があるのだろうか。社会通念上、弁護士たる者は、受任にふさわしくないと考えた事件は、受任しないはずである。よって、相手を苦しめるだけの不当な目的の事件は、受任しないのが、常識のある弁護士たる資質のはずである。

(6)それなのに、該弁護士らは、弁護士の肩書をたてに、脅しともとれる催告書と請求書を不当に送りつけてきた。このことは、弁護士としての資格欠如と見なされるため、該弁護士らの懲戒を求める。

(7)そもそも、該弁護士らは、事実に基づいて石原氏の瑕疵を問うのであれば、契約書等の事実をまず確認すべきである。さらに、現地を確認すれば事実関係がより正確に認識できるはずである。

(8)仮に、該弁護士らの言うことが事実であれば、請求書にある擁壁は石原氏所有の土地と隣地であるみどり市所有の境界に立っている。この擁壁は工事に当たりみどり市の許可が必要な構築物である。なぜなら、この擁壁を建てるにはみどり市の土地を一度掘り起こし建設する必要があり、そこには設置された雨水側溝があるため、雨水側溝の廃止届等の許可が必要になるはずである。しかも、その壊された側溝は、石原氏所有の土地に放置されている。懲戒請求者は、このことをみどり市に確認したところ、みどり市建設課は「この擁壁造成にあたりみどり市は許可した覚えがない。」との回答である。そもそも、当時白田弁護士はみどり市の顧問弁護士をしていた。みどり市に確認すれば済むことであり、法を武器に一般人を脅迫まがいなことをすることは許されない。

(9)該弁護士らの以上の所為は、弁護士法第一章の弁護士の使命及び職務の第一条(弁護士の使命)の第1項「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」及び同条第2項「弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律 制度の改善に努力しなければならない。」、そして同第二条(弁護士の職責の根本基準)「弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。」に違反しており、懲戒処分相当である。

4 懲戒の請求の年月日

令和3年2月3日

5 疎明資料等

(1)疎明資料A:催告書

ZIP ⇒ saikokusho.zip

(2)疎明資料B:請求書

ZIP ⇒ seikyuusho.zip

以上

**********

この懲戒請求手続きは、その後も、群馬弁護士会で審理が続いていますが、同じ仲間同士のため、厳しく罰することが出来ず、処分されるとしても極めて大甘な処分になるのが一般的です。

※20210204懲戒請求開始通知 ZIP ⇒ 20210204jnm.zip

※20210303懲戒請求弁明書(1) ZIP ⇒ 202103031.zip

202103032.zip

※20210316懲戒請求反論書 ZIP ⇒ 20210316_bp.zip

bq.zip

bru.zip

※20120329懲戒請求弁明書(2) ZIP ⇒ 20210329i2j.zip

■現在全国各地で、太陽光発電施設を巡り軋轢が発生していますが、その中でももっとも酷い事件のひとつであることは紛れもない事実です。なので、当会としても微力ながら全力を挙げて支援してきたところです。

そうした最中に、地元の新聞に記事として掲載されたことは、大きな前進と言えるでしょう。引き続き当会は、悪徳業者やそれを支える悪徳弁護士の撲滅に向けて努力を傾注してまいりたいと存じます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

**********上毛新聞2021年9月6日06:00

ZIP ⇒

市有地が太陽光発電施設の敷地の一部に… 盛り土されソーラーパネル設置 市側「業者と話し合う」

↑市有地を示す「標柱杭」2本が見える太陽光発電施設の敷地↑

↑大量の盛り土がされた太陽光発電施設↑

群馬県みどり市大間々町桐原の市有地159平方メートルが市内の建設業者によって盛り土され、太陽光発電施設の敷地の一部になっていたことが分かった。市と業者は7月に土地の境界線を画定させた際、市有地の一部にソーラーパネルが設置されていることを確認した。市は「業者と話し合って解決したい」としている。

登記簿によると、市有地は公衆用道路で、1979年に旧大間々町の所有権が登記されている。

市建設課によると、2013年に業者側から市に「残土を入れたい」と申し入れがあった。当時、道路東端は擁壁が道をふさぐように築かれ、路面は崩れた土で埋まっていたため、市は近隣土地所有者の了解を得ることを条件に了承。この際、利用契約書などの書面は交わさなかった。

業者は12~15年に市有地周辺の畑、山林約5300平方メートルを会社名義や役員名義で購入。敷地西側と南側に玉石積みの擁壁を築いて土砂を運び込み、盛り土された土地に16年に太陽光発電施設を設置した。

市は昨年10月、再生可能エネルギー発電設備規制条例を施行。既存施設でも災害や生活環境に被害が及ぶ恐れがある場合、市が事業者に防止措置を求めることができると規定している。また、県太田土木事務所によると、同施設については建築基準法に基づく工作物の設置申請が出ておらず、大量の盛り土があるため定期的に現況調査を続けているという。

業者は施設北側の農地で地権者の了解を得たとし、16年から大量の建設残土を搬入。業者側は19年7月、工事代金798万円を地権者に請求する訴訟を前橋地裁桐生支部に起こした。これに対し、地権者側は「工事契約書は存在しない。勝手に残土を運び込んで代金を請求する詐欺的行為」として、農地の原状回復を求める反訴を行い、係争中となっている。

上毛新聞の取材に、建設会社社長は「訴訟中なのでお答えできない。太田土木の調査にはコンサルも入れて話し合いをしている。支障はない」と回答した。(和田吉浩)

**********桐生タイムス2021年9月6日

民間太陽光の敷地に市有地 みどり市大間々町で

みどり市大間々町桐屋で市内の建設業者が設置した太陽光発電施設の敷地に、同氏の市有地が一部含まれていることが分かった。市の了承なく同市有地に太陽光発電施設を設置したとして、市は業者に対し「今後指導を検討したい」としている。

登記簿によると、同市有地は159平方メートル。1979年に公衆用道路として旧大間々町の所有権が登記されている。

市と業者は今年7月、太陽光発電施設の敷地と同市有地の境界確定を行い、同市有地の一部に太陽光発電パネルが設置されていることを確認した。

太陽光発電施設は、業者が同市有地周辺の畑など4000平方メートル以上を、会社名義や役員、その親族名義で購入。同市有地を含めて盛土して造成し、2018年に整備したものだ。

市建設課によると、市は13年に、同市有地に残土を入れたいとの業者の申し入れを了承した記録はあるが、太陽光発電施設としての利用を了承したことはないという。

市の了解なく同市有地に太陽光発電パネルが設置されたことに対し、市建設かは「どのような形でおこなうかどうかも含めて、業者に対して指導を検討したい」と説明した。

建設会社社長は桐生タイムス社の取材に、「きちんとしなければと考えている。うちとしては(同市有地の)払い下げも含め、以前から市と協議している認識」と答えた。

**********

■実は、この事件について当会は既に昨年初めから取り組んでいます。その端緒となった最初の情報は2020年1月4日に当会に寄せられました。

*****寄せられた投稿*****

こんにちは。 突然のダイレクトメールすみません。

みどり市のあか道にソーラーパネルが建っている様で細い道ですが通れなくなっています。そのソーラーパネルの業者に私は殴られたり、建設残土を親族の所有地に捨てられたり嫌がらせを受けています。なぜ嫌がらせを受けているかと言うと所有地がソーラーパネルを設置している業者の隣にあり、土地を売って欲しい・交換して欲しいと言う話を持ちかけられ断っているからで、土地を手に入れ南向きの日当たりも良いのでソーラーパネルを建て増ししたいのだと思います。 既に畑だった所有地は、 建設残土を捨てられ良い土は削り取られソーラーパネルの建っている土地と地続きになり耕作不能な土地へと整地されてしまいました。 市の土地や私有地を我が物顔で手を加える業者に困り果てています。 市や警察にも対応を望みましたが動いてくれませんでした。 挙げ句の果てには、業者が残土を捨て処分場のようにされた土地を「整地を依頼されたと主張」され、およそ8000000円を請求され訴訟を起こされています。 市も警察も動いてはくれず司法からも攻められ途方にくれています。 たくさんのことがあり過ぎて 大本の元凶と思われるソーラーパネルの建っている市の土地についてご意見等頂けると幸いです。

この様に道も建設残土で埋め立てられ 奥は崖になり高さも10m前後あります。 崖下に家もあり、夏の豪雨の際に水が出て崩れるのではないかと、下の建物持ち主さまも困っていました。

**********

■みどり市では、これまで大間々町13区の集会場を巡る不正会計事件や、やはり太陽光発電施設を巡り、サンパイが練り込まれた残土が大量に埼玉県から夜陰に乗じて持ち込まれて造成されていた事件が発生し、その都度、当会で対応してきた経緯があります。

今回も残土業者と結託したソーラー発電施設設置業者の実態の典型例として捉えられますが、以前の類似事件については以下のURLを参照ください。

○2016年8月26日:太陽光発電施設を巡るサンパイ不法投棄問題・・・桐生市新里町奥沢のソーラー施設造成事件の場合↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2108.html

○2016年11月24日:桐生市新里町奥沢のソーラー施設造成事件に対する群馬県サンパイ110番の対応における不完全燃焼↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2175.html

とりわけ、ソーラー発電施設の造成時に、産業廃棄物を練り込んだ残土が県外の首都圏、おもに埼玉県から群馬県に持ち込まれるケースが後を絶ちません。今回のみどり市の相談者からの情報も、このケースと同類の事件だと察せられました。

群馬県では土砂条例(残土条例とも称される)で、3000㎡以上の造成・埋め土の場合に申請を義務付けています。3000㎡未満の場合は、それぞれの自治体の土砂条例が適用になりますが、一部の自治体ではまだ土砂条例が施行されていないところもあります。なお、群馬県ではこの条例を制定したものの、その運用面ではザルも同然の杜撰な実態であることは、当会も認識済みです。

なお、みどり市では4年ほど前に制定しているようです。

※参考URL:みどり市土砂等による埋立て等の規制に関する条例について

https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1498018251626/index.html

※参考URL:みどり市土砂等による埋立て等の規制に関する条例のあらまし(平成29年7月1日施行) https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1498018251626/simple/doshagaiyou.pdf

今回の相談者の直面する事件の場合、問題点をまとめてみて、追加の情報提供が必要だと考えます。

■当会は、相談者からの情報から、当時、この事件の問題点について、以下のとおり纏めました。

(1)みどり市の赤道(あかみち)(公共物)を占拠してソーラーパネルが建っている。⇒公有地不法占拠

(2)そのソーラーパネルの業者に、相談者が暴力を振るわれている。⇒傷害罪

(3)建設残土を親族の所有地に捨てられたりして、嫌がらせを受けている。⇒残土の不法投棄

(4)嫌がらせの理由が、ソーラーパネルを設置している業者の隣に相談者の土地があり、土地を売って欲しい・交換して欲しいと言う話を持ちかけられ断っているため。⇒恐喝、脅迫

(5)かつて畑だった相談者の所有地に、 建設残土を捨てられ良い土は削り取られソーラーパネルの建っている土地と地続きになり耕作不能な土地へと整地されてしまった。⇒財産権侵害

(6)ソーラー発電業者は、みどり市の土地や私有地を我が物顔で手を加えている。⇒財産権侵害

(7)相談者は、みどり市や警察にも対応を望んだが、動いてくれない。⇒告発・告訴への不作為

(8)ソーラー発電業者が残土を捨てたため、残土処分場のようにされた土地を、ソーラー発電業者が「整地を依頼された」と主張し、相談者に約800万円の費用を請求し、訴訟を起こされている。⇒民事不当請求

そのうえで、オンブズマンの活動趣旨の観点から、上記(1)と(3)と(6)と(7)について、行政がらみのトラブルなので、趣旨に合致している事案だと思います。また、事件に派生して起こされている民事裁判に関する(8)についても無視できないかもしれません。

このように考えて、さっそく相談者に連絡を取り、事件が起きた市有地の地番、場所の住所、事件の経緯、ソーラー発電業者名、民事裁判の訴状の写しなどを入手して、対応策を練りました。

そして、相談者が直面する事件へのオンブズマンとしての対応を、とりあえず以下のとおり計画しました。

(ア) みどり市

公共物(あかみち)の無断使用や、境界未確定のまま境界杭が設置されるなど、みどり市の財産管理に大きな影響を与えており、市に毅然とした対応を取らせること。

(現場写真をみると、市有地にはみ出ていたり、フェンスの設置がなされていなかったりしています。太陽光発電所におけるフェンスについては、一般に、50kw以上の発電所の場合、設置が法律で義務づけられており、50kw以下の発電所に関しては、法的にはフェンスは不要のようですが、やはり高圧電気設備なので、保安上、なんらかの対策が必要だと思われます)

(イ)警察

業者に暴力を振るわれたのですから、傷害罪で告訴すれば警察は対応しなければならないはず。それをしないというのであれば、クレームを申し入れ、不作為を撤回させて、捜査を促すことが肝要だと思います。

(ウ)裁判所

理不尽な民事裁判を提起されているのであれば、その実態を、上記(ア)(イ)と合わせて、司法の怠慢ぶりを広く世間に知らしめる必要があります。

■上記の過程で、ソーラー発電施設の業者は「古塩建設」で、その所有者の関係人として、古塩努という人物が相談者に対する暴行傷害事件を起こし、建設業許可/土地建物取引業許可/産業廃棄物収集運搬業許可の取り消し処分を受け、その腹いせにいろいろなトラブルを起こしていることが判明しました。

そしてこの古塩建設が、業務許可取り消し処分を受けた後、驚くべきことに、親族である娘の大川昌美という人物の名を借りて「株式会社コシオ」と称する“別会社”を平成31年4月に設立し、古塩建設の建設業の事業をそのまま引き継いでいること、住所も電話番号も同一であること、さらに、この古塩建設は、過去毎年みどり市や群馬県の公共事業の受注もあり、行政にそれなりの顔が利くことも分かりました。

※参考資料↓

◆群馬県による古塩建設の建設業取消処分「県報第平成31年4月5日群馬県報第9688号」

https://www.pref.gunma.jp/contents/100105909.pdf#search=%27%E5%8F%A4%E5%A1%A9%E5%8A%AA%27

ZIP ⇒ 20190405qn9688.zip

◆株式会社コシオ 法人番号指定年月日 平成31年4月24日 新規設立

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=1070001035673

■そして、2020年3月16日にみどり市長に対してこの問題についての公開質問をなげかけました。

*****公開質問書*****

公 開 質 問 書

令和2年3月16日

みどり市長 須藤 昭男 様

公開質問者:

〒376-0052桐生市天神町3丁目13-36

市民オンブズマン群馬桐生支部

長 澤 健 二 印

TEL: 090-7197-6449

件名:市有地及び雨水側溝の整備

拝啓 日々益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

質問者は、行政およびその関連機関を外部から監視し、当該機関による権限の不当な行使ないしは不行使による一般国民への権利利益侵害、並びに税金を原資とした公的資金の濫費について、調査および救済の勧告を図る活動をしている民間団体である「市民オンブズマン群馬」のメンバーです。

1 質問の趣旨

安倍総理が事あるごとに、国は国民の生命と財産を守ると言っているように、行政には住民の生活環境の保全の責務があります。みどり市はみどり市民から税金を徴収し、市民の生命と財産を守る義務があります。

要するに、みどり市は市民の事を思って行政をしなければならないし、市民から相談があったら、誠実かつ迅速な対応が求められます。

令和2年2月15日に、御市在住のAさんから市民オンブズマン群馬に訴えがあり、翌17日に当会代表以下会員2名の計3名がAさんを交えて現地視察を実施しました。その結果、みどり市所有の土地が何者かによって盛土され、太陽光発電設備に供用されている様子を確認することができました。

実情を調査するために、御市在住のAさんから情報開示請求をしていただいたところ、貴殿より2月25日付、3月3日付の文書不存在の通知と説明を受けたと連絡がありました。質問者が確認したところ、非常に不思議に思うことがありますので下記のとおり質問いたします。ご多忙中恐縮ですが、全質問項目について、必ず回答をしてください。

記

【質問1】

みどり市では、排水設備接続届(正式名称は不明)などの申請書はないのですか。

ちなみに質問者は、元建築設備関係の会社に在籍していたことがあります。当時、業務で滞在していた東京都、千葉県はもとより、現在、質問者の住んでいる桐生市では排水設備設置申請書(正式名称は不明)を提出して、行政による検査を完了してから、開始届を提出して使用しております。

みどり市にはこうした申請手続きや申請書類は存在しないのですね。明確にご回答願います。

【質問2】

貴殿は、同上の公共物に無断で排水溝を設置されているのを何時知りましたか。

又、知ってからの市としての対応をどうしてこられたのでしょうか。

さらに今後どのように対応されるつもりなのでしょうか。明確に回答願います。

【質問3】

みどり市大間々町桐原1570-379の公道が擁壁で遮られている件についてですが、公文書の存在しない理由は理解できました。しかし、※以降の回答が次のように記されています。

「なお、現状では、太陽光パネルが設置されており、公共物の無断使用が疑われるところですが、公共物の場所が特定できず、無断使用している箇所等も指摘できないことから、境界確定後、太陽光パネルが公共物にかかっていれば、公共物の使用申請及び使用料請求の手続きをすることになります。」

みどり市では、法務局より発行された地図に準ずる図面と現地を確認しても場所の特定ができないというのでしょうか。

情報公開請求の時、地図と写真を貴殿に見ていただいています。地番1570-379が擁壁で遮られている状況は、現地を調べれば容易にわかるはずです。疑いがあるのなら調査するのが地方公務員としての務めではないでしょうか。

そもそも、埋め立てを行う場合は、埋め立てを行う方が、測量をして、隣地所有者(この場合はみどり市)立ち合いのもとに杭を打って境界を決めるはずです。違いますでしょうか。

このような回答しかできない職員が、貴殿のコントロールする御市の建築課にいること自体、信じられません。貴殿は直ちに、無断で改変された公有地を太陽光パネル設置業者に原状回復をするように訴えなければなりません。明確にご回答願います。

【質問4】

憲法15条は「公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」と定めています。

地方公務員法第31条は「職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。」とあり、宣誓書には「私は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に執行することを固く誓います。」と記されており、公務員はこれに署名、捺印しているはずです。ここで言う「全体」とは貴殿を信託したみどり市民を指していることは明らかです。

この観点から、貴殿ら公務員の皆さんがみどり市所有の土地が不法に占拠されている現況を目の当たりにしながら、何もしようとしないとなれば、貴殿ら公務員が「一部のための奉仕者である」ことになってしまうでしょう。

そもそも、市民からの通報があっても、調査しようとしないのはとうていゆるされるものではありません。御市にこのような職員がいること自体、甚だ嘆かわしいことだとお思いになりませんか。宣誓書で誓ったように、残土条例等、さまざまな関連条例や規則を駆使して、公有財産が毀損されないように厳重に対処しなければならないはずです。

貴殿はこのような宣誓内容の不実行の職員に対して、どのように指導していくつもりなのでしょうか。貴殿の明確なご回答を願います。

大変勝手ながら、上記質問への回答を、3月26日(木)必着で文書にて質問者の上記連絡先まで折り返し送達いただければ幸いです。なお、何らかの事情によりこの期限までの回答が不能である場合は、大変お手数ではありますが上記連絡先までお伝えいただきたく存じます。

以上

**********

しかしこの公開質問に対し、みどり市は回答をよこしませんでした。

■その後も当会会員は、暴力事件を起こした古塩建設が建設業許可を取り消された直後に、株式会社コジオが設立された経緯について、群馬県に対して2件の公文書開示請求をしました。

その結果、「株式会社コシオ(群馬県みどり市)の建設業許可願書に関係する書類一式」については、群馬県県土整備部建設企画課に情報開示請求をしたところ、令和2年6月17日付け建企第5-2号で公文書部分開示決定が通知されましたが、一部肝心な箇所が黒塗りされていたため、同6月30日に群馬県に対して審査請求を提起したりしましたが、群馬県は黒塗り箇所の開示に抵抗しており、未だに審査会で審理が続けられています。

また、太陽光発電施設に伴う擁壁工事の危険性を検証すべく「みどり市大間々町桐原の工作物についての関係書類一式」を群馬県太田土木事務所に情報開示請求をしたところ、令和2年6月25日付け太土第0810479002-1号で公文書部分開示決定が通知されました。ところが、これまた一部部分開示ということで黒塗り箇所があり、同6月30日に太田土木事務所に対して審査請求をしましたが、結局こちらも太田土木事務局が黒塗り箇所の開示に抵抗しており、未だに審査会で審理中です。

■さらに問題なのは、悪徳業者の古塩建設の代理人を引き受けて、残土のよる埋め立てなど依頼していないのに古塩建設から賠償金の支払いを迫られている隣接土地所有者に対して、請求書を送り付け、支払を強要すべく訴訟まで起こしている弁護士らの存在です。あまりにもひどすぎる弁護士らの品位を正す必要があると考えた当会会員は、令和3年2月3日付で群馬弁護士会に懲戒請求の手続きを取りました。

*****懲戒請求書*****

懲 戒 請 求 書

令和3年2月3日

群馬弁護士会会長 殿

懲戒請求者 長澤 健二 印

以下の通り懲戒処分を請求する。

1 懲戒請求者の氏名、年齢及び住所

氏 名 長澤 健二

年 齢 69 歳

郵便番号 〒376-0052

住 所 群馬県桐生市天神町3丁目14-36

電話番号 0277-46-7334

2 懲戒を請求する弁護士の氏名及び事務所又は住所

氏 名 白田 佳充

事 務 所 白田・久保田法律事務所

群馬県桐生市巴町2丁目1821番地 根岸ビル2F

氏 名 久保田 寿栄

事 務 所 白田・久保田法律事務所

群馬県桐生市巴町2丁目1821番地 根岸ビル2F

3 懲戒を求める理由

(1)白田弁護士は平成30年3月15付でみどり市大間々町大間々2279-2番地、古塩健児氏の委任を請けたとして、突然、白田・久保田法律事務所名で、みどり市在住の石原節男氏へ書類を送付してきた。

(2)中身を確認すると「催告書」(疎明資料A)であった。その催告書には、石原氏にとっては身に覚えがない請求書(疎明資料B)が添えてあった。石原氏は弁護士からの書類であることから非常に驚き、知人に相談したりした。知人のアドバイス等を参考するなどした結果、石原氏は、次回からは催告書を受け取らずに返送していた。

(3)その後、平成30年3月30日付で白田・久保田法律事務所の、今度は、久保田弁護士より請求書が石原氏へ送られてきた。

(4)こうして、白田、久保田弁護士(以下「該弁護士ら」という)は現地も確認せずに、依頼者である古塩建設の主張をうのみにして、石原氏に確認することもなく、催告書、請求書を送りつけた。その結果、なんの瑕疵もない石原氏は、極めて強度の精神的緊張を強いられ、穏便な日常生活を妨げられている。

(5)はたして弁護士には、依頼者から理不尽なことであっても、なんでもかんでも事件を引受ける義務があるのだろうか。社会通念上、弁護士たる者は、受任にふさわしくないと考えた事件は、受任しないはずである。よって、相手を苦しめるだけの不当な目的の事件は、受任しないのが、常識のある弁護士たる資質のはずである。

(6)それなのに、該弁護士らは、弁護士の肩書をたてに、脅しともとれる催告書と請求書を不当に送りつけてきた。このことは、弁護士としての資格欠如と見なされるため、該弁護士らの懲戒を求める。

(7)そもそも、該弁護士らは、事実に基づいて石原氏の瑕疵を問うのであれば、契約書等の事実をまず確認すべきである。さらに、現地を確認すれば事実関係がより正確に認識できるはずである。

(8)仮に、該弁護士らの言うことが事実であれば、請求書にある擁壁は石原氏所有の土地と隣地であるみどり市所有の境界に立っている。この擁壁は工事に当たりみどり市の許可が必要な構築物である。なぜなら、この擁壁を建てるにはみどり市の土地を一度掘り起こし建設する必要があり、そこには設置された雨水側溝があるため、雨水側溝の廃止届等の許可が必要になるはずである。しかも、その壊された側溝は、石原氏所有の土地に放置されている。懲戒請求者は、このことをみどり市に確認したところ、みどり市建設課は「この擁壁造成にあたりみどり市は許可した覚えがない。」との回答である。そもそも、当時白田弁護士はみどり市の顧問弁護士をしていた。みどり市に確認すれば済むことであり、法を武器に一般人を脅迫まがいなことをすることは許されない。

(9)該弁護士らの以上の所為は、弁護士法第一章の弁護士の使命及び職務の第一条(弁護士の使命)の第1項「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」及び同条第2項「弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律 制度の改善に努力しなければならない。」、そして同第二条(弁護士の職責の根本基準)「弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。」に違反しており、懲戒処分相当である。

4 懲戒の請求の年月日

令和3年2月3日

5 疎明資料等

(1)疎明資料A:催告書

ZIP ⇒ saikokusho.zip

(2)疎明資料B:請求書

ZIP ⇒ seikyuusho.zip

以上

**********

この懲戒請求手続きは、その後も、群馬弁護士会で審理が続いていますが、同じ仲間同士のため、厳しく罰することが出来ず、処分されるとしても極めて大甘な処分になるのが一般的です。

※20210204懲戒請求開始通知 ZIP ⇒ 20210204jnm.zip

※20210303懲戒請求弁明書(1) ZIP ⇒ 202103031.zip

202103032.zip

※20210316懲戒請求反論書 ZIP ⇒ 20210316_bp.zip

bq.zip

bru.zip

※20120329懲戒請求弁明書(2) ZIP ⇒ 20210329i2j.zip

■現在全国各地で、太陽光発電施設を巡り軋轢が発生していますが、その中でももっとも酷い事件のひとつであることは紛れもない事実です。なので、当会としても微力ながら全力を挙げて支援してきたところです。

そうした最中に、地元の新聞に記事として掲載されたことは、大きな前進と言えるでしょう。引き続き当会は、悪徳業者やそれを支える悪徳弁護士の撲滅に向けて努力を傾注してまいりたいと存じます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】