楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」は、第三帝国に政治的に利用されて最も曲解され痛めつけられた作品ではないだろうか。現在においても抽象(具象)によって非ナチ化を目指す演出か、さもなくばレトロと評される陳腐な演出が一般的である。ロマンチックな衣装と意匠を三流芸術家ヒトラー同様に喜ぶ向きもあり、マイスターの歌の規律をユダヤの戒律に当てはめたりする明らかに反ユダヤ主義的な演出も存在するが、そのような風潮がある限りこの楽劇の真価が舞台で示される事は無いだろう。

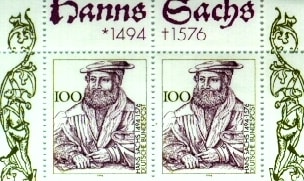

この1868年の夏至に初演されたこの楽劇は、祭り「ヨハニ」を時間軸とする構成だけでなく、ルターの精神を下敷きとして作曲当時のフォイヤーバッハやショーペンハウワーの哲学に準じている。劇中にも歌われるように親方ハンス・ザックスのハンスの名前こそが北欧のヨハニスそのものであり、この人物が人生の夏から冬へとかかる転換点にいることを忘れてはならない。聖書の「あのかたは栄え、わたしは衰えなければならない」は、財を成した職人ポーグナーの娘エファに求婚する若い騎士ヴァルターへとこの娘を宛がうハンス・ザックスの心境である。実在の靴職人にして詩人作曲家のハンス・ザックスが若い妻を娶っている事からすると、ここに楽匠リヒャルト・ヴァーグナーの真意が理解出来る。

幕初めで教会のコラールに次いでヴァルターのエファへの求愛も、この夏至の日々の「不思議」を知らないとあざとく映るに違いない。二場において、職人の歌合戦の仕来たりやバールの音楽形式が音楽でもって説明される舞台運びも見事である。しかし現代においてはドイツ語を歌える歌手が居ないので意味が皆目分からない。試しに指揮者フルトヴェングラーが君臨した第三帝国戦時下のバイロイト祝祭劇場での実況録音を聞いてみるが良い。現代においては、このようにテキストが聞き取れる事は無いので、自意識の強い歌詞も聞かずに済むのである。ヴェルディのファルスタッフの手本のような諧謔溢れる運びも素晴らしく、その明朗さで稀に見る音楽となっている。これら三代表作を知ると、ヴァーグナーほど年を経て心技ともに成長していった作曲家も少ないような気がする。

二幕における徒弟や夕刻の景は、強く真夏のヨハニの雰囲気に立脚している。ヴァルターの青春の歌を思いつつのザックスのモノローグやエファとのディアローグの後ろに潜む楽匠の存在も見落とせない。そこに出てくる夜番の警告も22時に登場して、その後ザックスの仕事場でのベックメッサーと諍いで23時に至って、何が起こるか分からない長い夜を終える。

三幕一場のヨハニの明るい日差しが差し込むザックスの仕事場で、徒弟ダヴィットに「ヨルダンの岸辺に聖ヨハネ立ち給い、世のすべての人に洗礼を行う。」と歌わせる。ペグニッツ川のハンスとして、ルターの言葉と聖ヨハネとザックスの存在を重ね合わせる。それに続く、ザックスとヴァルターとのディアローグで、優勝の歌の「朝焼けと夕焼け」が韻を踏んで歌われる。三場の横恋慕の書記ベックメッサーとのディアローグは、この楽劇のクライマックスである四場のエロティックなエファの靴の修繕の場から洗礼の五重奏へと引き継がれる。その後の有名な徒弟の踊りや歌合戦は、恰もオペラブッファの終景のようである。

フィナーレではザックスによって、「気をつけなさい!いろいろの災いが私達を脅かしています。ドイツの民と帝國は瓦解して、民を理解しない為政者に身を委ね、まやかしやガラクタを植え付けられる。誰も本質を知らずに、ドイツマイスター魂の中に生きる事はありえないのです。」と警告が歌われる。

残念ながら、この予言は的中して、現在この楽劇を上演する事は不可能となっている。歌手はうにゃうにゃと歌詞らしきものを口走り、そしてアリアの有名な旋律のみに集中して叫ぶ。指揮者は深刻ぶって杓子定規なテンポを打ち、楽譜の頁を捲るだけである。一層のこと、イタリア語でアリアオペラ風にまたは英語でミュージカル風に歌えば如何だろうか?

ドイツ連邦共和国の五人に一人が外国を源とする移民国家となっている。プロシアによるドイツ統一の政治状況に於けるこの楽匠の張り裂けんばかりの叫びに耳を傾けてみるのも悪くない。河の向こう岸を臨むように、昼に夜を、光に影を、夏に冬を、過去に未来を、朝に晩を、強制に自由を、俗に聖を、諦観に執着をみることが出来よう。

参照:

小市民の鈍い感受性 [ 文化一般 ] / 2005-07-10

真夏のポストモダンの夢 [ 生活・暦 ] / 2005-06-25

デューラーの兎とボイスの兎 [ 文化一般 ] / 2004-12-03

伝統という古着と素材の肌触り [ 文化一般 ] / 2004-12-03

この1868年の夏至に初演されたこの楽劇は、祭り「ヨハニ」を時間軸とする構成だけでなく、ルターの精神を下敷きとして作曲当時のフォイヤーバッハやショーペンハウワーの哲学に準じている。劇中にも歌われるように親方ハンス・ザックスのハンスの名前こそが北欧のヨハニスそのものであり、この人物が人生の夏から冬へとかかる転換点にいることを忘れてはならない。聖書の「あのかたは栄え、わたしは衰えなければならない」は、財を成した職人ポーグナーの娘エファに求婚する若い騎士ヴァルターへとこの娘を宛がうハンス・ザックスの心境である。実在の靴職人にして詩人作曲家のハンス・ザックスが若い妻を娶っている事からすると、ここに楽匠リヒャルト・ヴァーグナーの真意が理解出来る。

幕初めで教会のコラールに次いでヴァルターのエファへの求愛も、この夏至の日々の「不思議」を知らないとあざとく映るに違いない。二場において、職人の歌合戦の仕来たりやバールの音楽形式が音楽でもって説明される舞台運びも見事である。しかし現代においてはドイツ語を歌える歌手が居ないので意味が皆目分からない。試しに指揮者フルトヴェングラーが君臨した第三帝国戦時下のバイロイト祝祭劇場での実況録音を聞いてみるが良い。現代においては、このようにテキストが聞き取れる事は無いので、自意識の強い歌詞も聞かずに済むのである。ヴェルディのファルスタッフの手本のような諧謔溢れる運びも素晴らしく、その明朗さで稀に見る音楽となっている。これら三代表作を知ると、ヴァーグナーほど年を経て心技ともに成長していった作曲家も少ないような気がする。

二幕における徒弟や夕刻の景は、強く真夏のヨハニの雰囲気に立脚している。ヴァルターの青春の歌を思いつつのザックスのモノローグやエファとのディアローグの後ろに潜む楽匠の存在も見落とせない。そこに出てくる夜番の警告も22時に登場して、その後ザックスの仕事場でのベックメッサーと諍いで23時に至って、何が起こるか分からない長い夜を終える。

三幕一場のヨハニの明るい日差しが差し込むザックスの仕事場で、徒弟ダヴィットに「ヨルダンの岸辺に聖ヨハネ立ち給い、世のすべての人に洗礼を行う。」と歌わせる。ペグニッツ川のハンスとして、ルターの言葉と聖ヨハネとザックスの存在を重ね合わせる。それに続く、ザックスとヴァルターとのディアローグで、優勝の歌の「朝焼けと夕焼け」が韻を踏んで歌われる。三場の横恋慕の書記ベックメッサーとのディアローグは、この楽劇のクライマックスである四場のエロティックなエファの靴の修繕の場から洗礼の五重奏へと引き継がれる。その後の有名な徒弟の踊りや歌合戦は、恰もオペラブッファの終景のようである。

フィナーレではザックスによって、「気をつけなさい!いろいろの災いが私達を脅かしています。ドイツの民と帝國は瓦解して、民を理解しない為政者に身を委ね、まやかしやガラクタを植え付けられる。誰も本質を知らずに、ドイツマイスター魂の中に生きる事はありえないのです。」と警告が歌われる。

残念ながら、この予言は的中して、現在この楽劇を上演する事は不可能となっている。歌手はうにゃうにゃと歌詞らしきものを口走り、そしてアリアの有名な旋律のみに集中して叫ぶ。指揮者は深刻ぶって杓子定規なテンポを打ち、楽譜の頁を捲るだけである。一層のこと、イタリア語でアリアオペラ風にまたは英語でミュージカル風に歌えば如何だろうか?

ドイツ連邦共和国の五人に一人が外国を源とする移民国家となっている。プロシアによるドイツ統一の政治状況に於けるこの楽匠の張り裂けんばかりの叫びに耳を傾けてみるのも悪くない。河の向こう岸を臨むように、昼に夜を、光に影を、夏に冬を、過去に未来を、朝に晩を、強制に自由を、俗に聖を、諦観に執着をみることが出来よう。

参照:

小市民の鈍い感受性 [ 文化一般 ] / 2005-07-10

真夏のポストモダンの夢 [ 生活・暦 ] / 2005-06-25

デューラーの兎とボイスの兎 [ 文化一般 ] / 2004-12-03

伝統という古着と素材の肌触り [ 文化一般 ] / 2004-12-03

音楽的な高度の充実、演奏自体の難しさ、(特に肝心要のザックス役=ホッターが早々にやめてしまったくらい!)物理的な長さ、といった、ワーグナー中でも「最もごまかしの利かない」実質とも相まって、録音ですら「これといったもの」はごく僅か、といった具合です。

こうして「悪循環」が続き、曲の真価について正統な認識(と、それにふさわしい扱い)が確立されている、とは言い難い状況です。

ブラームスの部屋に「これ見よがしに」この曲のスコアが飾ってあった、という逸話もあるとおり、唯一無二のバランスと充実、軽み(ひょっとしたらこれが「いつものワーグナーでない」という、無論「誤解」でしかないが「敬遠」のひとつの要因なのかも知れないが。)を持つこの音楽は、高度の熟練が無理なく「自己操作された古典的調和」の中に収まった形をとっており、それこそブラームスのような人ですら嘆賞せしめるにふさわしいものです。

能書きはさておいて、最後に「マイスタージンガー」で私が最も忘れ難い場面について語りましょう。

それは第二幕の最後、大乱闘が(フーガで!)終わったあと、舞台上に夜警ひとりを残して静まっていくところの音楽です。その夜警が「ラ、ソ、ミ、ド」の四つの音だけで(既に一度聴いている)「決まり文句」を呟いた後、「そして誰もいなく」なり、ゆっくりと「夜が」降りてくる、

しかしながら、そこに用いられている「素材」はすべて、「既に聴いた」動機の組み合わせに過ぎないのです!

この魔術のような「実態」こそ「老いたる魔法使い」ワーグナーの真骨頂です。

いつの日か、これを「完全に再現した」『新しい演奏』を聴きたいものです。

「夜と昼の夢」とでもしておきます。

余談ですが、ブラームスの名前もそういえば「ヨハネス」(日本での読み)でした。

まさか、そのために自室に飾っておいたわけでもありますまいが。

「ヨハネ祭前夜」、「殴り合い」と「夜番の歌」の動機で終る、五場から七場まで一時間の時間を粗30分の夢の世界にしてしまうのは最近の演出でもあるようです。根拠は創作過程でもある楽曲構造に見出せるかもしれませんが、楽匠が持っていたこの「特別な夜の時間」のイメージは結局分かりませんでした。

現在では本国でもヨハネ祭に特別なイメージを持つ人は少ないようで(中部ドイツなどを調べる価値がありますが)、意外とこの観点からのアプローチは稀なようです。しかし、それにしてもこのような場面を音楽的に周到に準備をした楽匠はしてやったりなのでしょうね。

ブラームスの傾倒も十分に納得出来、背後の社会状況やイメージを同時代人としてどのように見ていたかも興味あります。台本自体でハンス・リックをベックメッサーにしての美学的(政治的)な主張と、その実際の音楽的回答なども「フーゲン」になっていて話題盛り沢山です。

ヨハネス・ブラームスがザックスに自分を重ねていて、ハンス・ホッターが最後のハンスであったとなると、また我々を遊ばせてくれます。

在独でいらっしゃいますか?

ごく個人的な狭い体験です。1980年ごろから、少数ですし、それほど深い付き合いではありませんけど、ドイツ人とも個人的な付き合いがあります。日本でです。漠然と感じてきたのは、「伝統」や「過去の物」を避けたいという気分です。オペラに関して言えば、イタリア人はごく気楽にヴェルディの一節を引用したり、有名な歌手を話題にしたりしますが、そういうドイツ人には一人も出会っていません。

ドイツ人の伝統への対応ですが、1980年ごろは「自信復活」の時代になると思います。赤軍派などの活動が終わりを告げる頃ですね。経済的に豊かな西ドイツしか知らない世代が増えてきます。しかし当事者が減って来ると「過去の物」への対応も勿論変わってきます。

そこで出て来るのが、「知らない・想像上の過去・伝統」を夢の中から引き出して「恰も実在」したように金科玉条として扱う揺れ戻しです。

そして歴史が「恰も夢」であったように扱う事も出来ません。過去には戻れない、時は絶えず進んでいる。お解りのように、これらの要素はこの楽劇自体が元来含んでいますね。

イタリア人との比較ですが、同じ分野でザックスとファルスタッフなどを較べると面白そうですね。過去の名歌手への回顧は、非常に僅かですがラジオなどでも扱われます。しかしそこから何かを学ぶ意義を現実社会に見出す事は全く不可能と考えられています。理由はここに述べた通りです。