(承前)創作過程からその経済を見てきた。バッハ音楽の演奏実践においても、従来言われていたような「有機的で思惟的な構造」こそが、こうした「即物的な創作態度」にこそ相応しく、尚且つバッハの機会音楽としての生産の経済こそが、こうした合理化のなかでこそ可能であった時代背景に根ざしていることを思い起こさせた。

そしてそこから導かれるバッハ音楽の本質こそは、ヨハン・セバスチァン・バッハの家族における先人の情緒豊かな創作などと比べて一段と抽象化されて、プロテスタンティズムの本質に再び回帰しているのが、音楽表現での芸術化の集大成となった結果ではなかろうか。

こうした考え方は、音楽史的な思考であると共に、現実的な実践の中においても意外と容易に導かれるものだったのである。するとバッハの芸術において思惟な創作態度が、作曲家の子沢山の経済に基礎づいていることすら演繹されるのである。そしてそれがプロテスタンティズムの本質に他ならない。

自由意志によるかのようにテキストの採択によって左右される音響は、不安定な管弦楽の響きと相俟って、ルネッサンス音楽における故デーヴィド・マンロウの音楽実践を髣髴させるような狡猾で経済的なバッハ像を鋳造する。そのような実像は、大晦日に新聞で紹介されていた「まるで禅寺出身のようなバッハ像を実践する鈴木の研究」からも生まれているのだろうか?鈴木メソッドでもスズキ自動車でもない、オランダ人コープマンの薫陶を受けたこの日本のバッハを、2005年の中部ドイツアンスバッハでの初お目見えに続いて、我々のフランクフルトの会でもそろそろ一度体験してみたいものである。

最後に再び、ルーカス・クラナッハの絵画における当時の先進国であるオランダ絵画の影響やイタリアのそれを見る事で幾つかの発見があることを付け加えたい。前者においてはその表情や動きからの内省的な感情表現、後者においては特に一コーナーが設けられていた。ラファエロやペルジーノの絵の描写対象とその構図を、「イエスを膝に乗せるマリアと半年違いの赤ん坊のヨハネスが横からあやす姿」を並べて比較していた。そして、その表情と共に1490年の作品の背景が比較的抽象的なイタリアの山並みであるのに対して、1514年のクラナッハのものは御得意のアルプスと山城を遠景に森が描かれている。クラナッハの絵で特徴的なその背景の山や城や町並みである。これらは、余談ながらアルトドルフの絵画においてもアルプス越えの可能性のある描写について既に触れた。

研究者の見解としては、クラナッハもこの時代にイタリア滞在をしているのではないかとの強い推測があるようだ。しかし、問題の背景のアルプスや森や川や山城が、手分けされて、モデュールとして使い回しされていたことに加えて、ヒェロニムスシリーズのライオンなどが鬣の無い長髪のそれらしからぬ風貌をしている事から、デューラーの「ディノザウルス」のように、お手本がどこかに存在していたとするのが専門家の見解のようである。

それと同時に、アルプスの南北を往来する必要は北方人には今以上にあったに違いなく、それらに描かれている山岳風景が意外に、最も往来の激しかったブレンナー峠附近ではなくてより絵画的なスイスの山並みが数多く写されているのも興味深い。クラナッハの旅のスケッチ帳も展示されていたが、確定的な記述はそこには見つからないらしい。

さらに、背景としてもしくはゴルゴタの丘として毎度描かれている森の情景も、平素の環境を好んで用いたとする私見に対して、当時の欧州人の砂漠などへの無知がこうした代替となっているとする説明を聞いたが、それならばやはりアルプスの場合は実地で見聞してスケッチした場合が圧倒的に多いことにはならないか?

余談になるが、今回の展示会のクラナッハの展示室へと進むまでの空間に、多くの所蔵の常設展示の名画を覗くことが出来た。キルヒナー、ノルデ、ムンク、ピカソそれにファイニンガー、モネーやロートレック、ピサロなどは久しぶりに観た。セガンティーニのものは背景の岩峰が特定できなかったがベルゲル山群であった。それらを横目で見ながら行き来して、クラナッハの展示室へと出たり入ったりすると、それらのどれとも異なるメディアとしての機能を持っていることが印象深かった。

それゆえに今回のクラナッハ展においても、学校からの見学を多く受け付けているようで、午後に訪問したので学生はいなかったが年配の団体のバスは幾つか入っていたようである。そして、ガイドによって子供達に「ヴィーナスに寄り添うアモール坊やが蜂に刺されている情景」や「ダイアナに鹿に変えられて自らの犬に襲われるアクタイオン」などが詳しく教育的に語られるのである。

そうした英知が語られるとき、アレゴリーが説明されるとき、その話題は尽きないのである。余談ながら、終了間近、大判の「ヒエルニムスの絵」など数点あるブースに一人取り残された。それほど強い絵ではないのに、到底個人の日常生活空間に飾って置けるような絵ではないことが知れた。そう言えば、首の絵は持ち主によってその部分が塗りつぶされていたようだ。(終り)

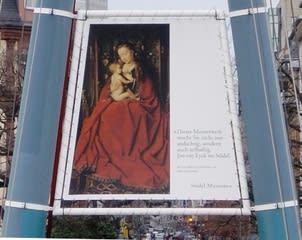

写真:マイン河にかかる橋柱に飾られているのは、次ぎに開催されるファン・アイクの絵である。

参照:

北方への旅:デューラー、

北方への道 (時空を超えて)

Bachs College, Ellen Kohlhaas, FAZ vom 31.12.07

腹具合で猛毒を制する [ 生活 ] / 2008-01-17

そしてそこから導かれるバッハ音楽の本質こそは、ヨハン・セバスチァン・バッハの家族における先人の情緒豊かな創作などと比べて一段と抽象化されて、プロテスタンティズムの本質に再び回帰しているのが、音楽表現での芸術化の集大成となった結果ではなかろうか。

こうした考え方は、音楽史的な思考であると共に、現実的な実践の中においても意外と容易に導かれるものだったのである。するとバッハの芸術において思惟な創作態度が、作曲家の子沢山の経済に基礎づいていることすら演繹されるのである。そしてそれがプロテスタンティズムの本質に他ならない。

自由意志によるかのようにテキストの採択によって左右される音響は、不安定な管弦楽の響きと相俟って、ルネッサンス音楽における故デーヴィド・マンロウの音楽実践を髣髴させるような狡猾で経済的なバッハ像を鋳造する。そのような実像は、大晦日に新聞で紹介されていた「まるで禅寺出身のようなバッハ像を実践する鈴木の研究」からも生まれているのだろうか?鈴木メソッドでもスズキ自動車でもない、オランダ人コープマンの薫陶を受けたこの日本のバッハを、2005年の中部ドイツアンスバッハでの初お目見えに続いて、我々のフランクフルトの会でもそろそろ一度体験してみたいものである。

最後に再び、ルーカス・クラナッハの絵画における当時の先進国であるオランダ絵画の影響やイタリアのそれを見る事で幾つかの発見があることを付け加えたい。前者においてはその表情や動きからの内省的な感情表現、後者においては特に一コーナーが設けられていた。ラファエロやペルジーノの絵の描写対象とその構図を、「イエスを膝に乗せるマリアと半年違いの赤ん坊のヨハネスが横からあやす姿」を並べて比較していた。そして、その表情と共に1490年の作品の背景が比較的抽象的なイタリアの山並みであるのに対して、1514年のクラナッハのものは御得意のアルプスと山城を遠景に森が描かれている。クラナッハの絵で特徴的なその背景の山や城や町並みである。これらは、余談ながらアルトドルフの絵画においてもアルプス越えの可能性のある描写について既に触れた。

研究者の見解としては、クラナッハもこの時代にイタリア滞在をしているのではないかとの強い推測があるようだ。しかし、問題の背景のアルプスや森や川や山城が、手分けされて、モデュールとして使い回しされていたことに加えて、ヒェロニムスシリーズのライオンなどが鬣の無い長髪のそれらしからぬ風貌をしている事から、デューラーの「ディノザウルス」のように、お手本がどこかに存在していたとするのが専門家の見解のようである。

それと同時に、アルプスの南北を往来する必要は北方人には今以上にあったに違いなく、それらに描かれている山岳風景が意外に、最も往来の激しかったブレンナー峠附近ではなくてより絵画的なスイスの山並みが数多く写されているのも興味深い。クラナッハの旅のスケッチ帳も展示されていたが、確定的な記述はそこには見つからないらしい。

さらに、背景としてもしくはゴルゴタの丘として毎度描かれている森の情景も、平素の環境を好んで用いたとする私見に対して、当時の欧州人の砂漠などへの無知がこうした代替となっているとする説明を聞いたが、それならばやはりアルプスの場合は実地で見聞してスケッチした場合が圧倒的に多いことにはならないか?

余談になるが、今回の展示会のクラナッハの展示室へと進むまでの空間に、多くの所蔵の常設展示の名画を覗くことが出来た。キルヒナー、ノルデ、ムンク、ピカソそれにファイニンガー、モネーやロートレック、ピサロなどは久しぶりに観た。セガンティーニのものは背景の岩峰が特定できなかったがベルゲル山群であった。それらを横目で見ながら行き来して、クラナッハの展示室へと出たり入ったりすると、それらのどれとも異なるメディアとしての機能を持っていることが印象深かった。

それゆえに今回のクラナッハ展においても、学校からの見学を多く受け付けているようで、午後に訪問したので学生はいなかったが年配の団体のバスは幾つか入っていたようである。そして、ガイドによって子供達に「ヴィーナスに寄り添うアモール坊やが蜂に刺されている情景」や「ダイアナに鹿に変えられて自らの犬に襲われるアクタイオン」などが詳しく教育的に語られるのである。

そうした英知が語られるとき、アレゴリーが説明されるとき、その話題は尽きないのである。余談ながら、終了間近、大判の「ヒエルニムスの絵」など数点あるブースに一人取り残された。それほど強い絵ではないのに、到底個人の日常生活空間に飾って置けるような絵ではないことが知れた。そう言えば、首の絵は持ち主によってその部分が塗りつぶされていたようだ。(終り)

写真:マイン河にかかる橋柱に飾られているのは、次ぎに開催されるファン・アイクの絵である。

参照:

北方への旅:デューラー、

北方への道 (時空を超えて)

Bachs College, Ellen Kohlhaas, FAZ vom 31.12.07

腹具合で猛毒を制する [ 生活 ] / 2008-01-17

それにしても、こうした特別展でもゆったりと鑑賞できるのはうらやましいかぎりです。東京では人ごみの合間から覗き込むような感じになるのはほぼ確実です。

ブレンナー周辺の絵などは注意しているのですが、インスブルックからの谷と南のボルツァーノ周辺へまでの谷との雰囲気が異なりますから、現在も旧街道を車で走って見て今一つ決まったイメージが湧かないのも事実です。ただ、今でも昔の旅籠の形跡は比較的残っているように感じます。

団体と出会った時は、これは日本と変わらないかと思ったのですが、それを座ってカタログを見ながらやり過ごせば好きなように見れる時間が充分にとれました。常設展示の部屋などはかなりの名画に係わらず監視もいなくて大丈夫かなと思いますね。また上のように監視も居なくなって取り残されると居心地が悪くなるのも事実です。