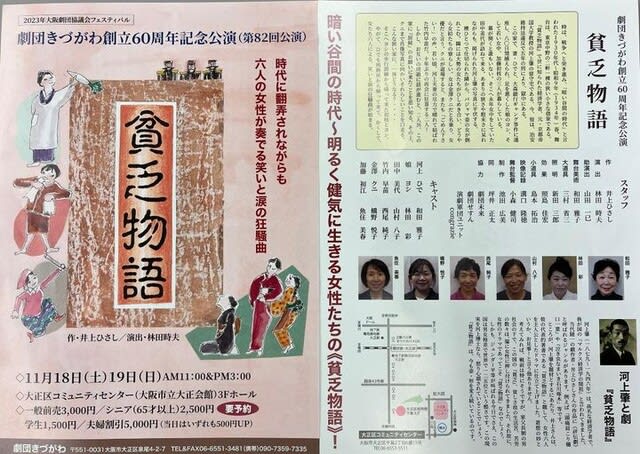

劇団きづがわ創立60周年記念公演である。これは関西の老舗劇団であるきづかわが放つ渾身の『今』を描く芝居。時代は昭和9年,1934年。満州事変から始まった泥沼戦争の真っ盛り。日本は地獄に向けてまっしぐらに落ちていく時代。河上肇は自分の意志を貫く。これは獄中にいる彼を見守る家族のドラマだ。

女たちは河上の留守宅を守る。彼の妻と娘。若い女中、そこにやって来た以前働いていた女中や友人、隣の女給。キャスト6人、みんな女たち。前作『片付けたい女たち』に続いてオール女性のキャストで挑んむのは(きっとたまたまだけど、)女性の側から今の時代を描くことに意味を感じると思ったからだろう。そう言えば劇団未来の『パレードを待ちながら』も女性たちの物語だった。いずれも背景には戦争がある。今ウクライナやガザ地区を始め世界中で戦禍に苦しんでいる人たちがいる現実は誰もが身近なものとして意識しているはず。我々は今そんな時代を生きている。

この芝居が取り上げているのは単なる反戦に留まらない。「笑いと涙の狂騒曲」とチラシにはあるが、井上ひさしなのに、笑えない。主人公の母娘が登場するまでの20分は確かに笑えたが、そこからは無理。笑えない。娘のヨシ(林田彩)の頑なな表情が全編を貫く。家が舞台になるからこれはホームドラマだと言える。だが、河上肇は家に帰れない。あくまでもこれは家庭の幸福についての話だ。ホームに帰れない男とそれを待ち続ける女たちという図式が切ない。

この芝居において家は大事だ。たとえ以前のように立派な家ではないとしても、そこは大切な帰るべき場所であり温かいホームだから。だから舞台美術は完璧を期した。今回はそこは譲れない。オーソドックスにきちんと作り込む事で、帰る場所(家)を表象する。象徴するのではなく、実在させる。そこにあるけど、戻れない。簡単に主義主張を取り下げ折れたなら戻ってくることは可能だ。だけど、それはできないし、やらない。心の最後の砦は譲らない。そんなことは許さない。奪えない。

不在の河上肇を家族の側から描き、そこに確かな覚悟を示す。これが今劇団きづがわにできるすべてだ。幸せな家庭を守るために戦う。これはそんな熱い想いをぶつけてくる渾身の、そして静かな力作なのである。