ジョン・ファブロー監督は全編CGでこの映画を作った。でも、アニメではなく、実写だ。主人公の少年以外はみんなCG。ジャングルもCG.そんな作り物の世界なのに、それがこの映画では効果的なのは、これが絵空事だからだ。ファンタジーの中のリアルをこの空間が体現している。だいたい動物たちがしゃべる映画である。リアルになるはずはない。少年は狼に育てられ、狼少年となるなんていう設定を実写で見せるな . . . 本文を読む

今はやりの「お仕事小説」だ、と本の帯には書かれてあるけど、そうじゃない。まずこれは明治時代の女の子が初めて仕事を持ち、家から飛び出して、外の「世界」に出る話なのだ。その点が一番大事。まぁ、それが今の時代ではお仕事小説と言われるジャンルになるのかもしれないけど、なんだかそういうふうに言われると不思議な感じだ。でも、あえてそういうふうに言おうと思う気持ちはよくわかる。古臭い . . . 本文を読む

とても真面目な芝居だ。何よりもまず、誠実にテキストと向き合う姿勢が素晴らしい。何を扱い、どう見せることが観客に伝わるか。その時、テーマとか、メッセージとか、が前面には出ない。水俣病を扱うということを踏まえて、まず、生活がある。

ある夫婦の話である。彼らがどう生きてきたか、今どういう状況にあるか、そこからどこに向かうのか。その背景に水俣での日々がある。そこから逃げ出 . . . 本文を読む

森島いずみ『まっすぐな地平線』

とっても大事なことが、平易な言葉で書かれてあり、はっとさせられた。これだから児童文学は侮れないのだ。(というか、最初から侮ってなんかないけど)

小学6年生の男の子が、中国からやってきた女性(ミンミン)と過ごす夏の数日間が描かれる。3年前、父の仕事についていき、北京でしばらく過ごした。そこで出会った日本語を勉強中の女性がミンミンだった。

&nbs . . . 本文を読む

とても怖い話になる、はずだった。冒頭の部分にはドキドキさせられる。エマ・ワトソンが「サークル」に入社して、驚きの毎日を過ごす部分は、彼女と同じように「凄い、凄い!」と思いながら見ていられる。でも、それはただの導入でしかない。そこから本題に入ったとき何を見せることになるのか、と期待した。なのに、前半は『トゥルーマン・ショー』の再現でしかなく「そんなのあの映画がもう10年以上前にやって . . . 本文を読む

遊劇体『のたり、のたり、』

初演は震災から3年後の98年、アトリエ劇研。CTTプロヂュースとして、キタモトさんの演出で上演された。もちろん、見ている。重くて暗い芝居だった。『カラカラ』以降、震災と寄り添う深津さんの想いが伝わる作品をキタモトさんができるだけ感情的にならずに、冷静に丁寧に見せていく。そんな作品だった気がする。

あれから約20年。今回の再演は、きっと前回以上に、ノス . . . 本文を読む

極東退屈道場『ファントム』

今回ターゲットにして取り組むのは「コインロッカー」である。毎回、「都市」の中のとあるひとつのアイテムを取り上げ、そこを中心にして、そこから抽象的なさまざまなドラマを想起し展開していく林慎一郎の新作。

0から始まる20のモジュール(と、彼が呼んでいる)で構成される。パンフにはモジュールの説明もある。「モジュールとは、システムを構成するひとまとまりの機能 . . . 本文を読む

カラ/フル『カラコレ その4 幸せの黄色いマスク 宇宙人に、桃色吐息を』

この1年で4回の小さな公演を打ち、色をタイトルにして7つの短編を上演した。まさに虹色である。カラフルらしい。会場も変化に富む。谷四のマンションの一室、南田辺の民家。日本橋の劇場での公演を(火曜日のゲキジョウに参加)挟んで、今回の福島のテナント・ビル。まるで異質な4会場を使用した。

作品の . . . 本文を読む

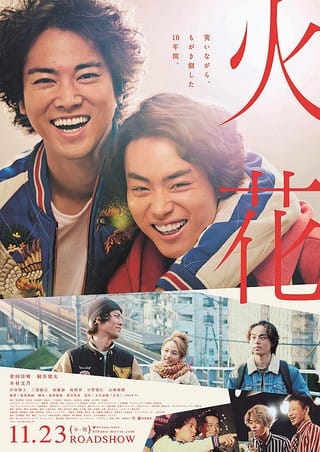

『火花』

こんなにも暗くて重い映画を平気で作れる。板尾創路ってやっぱり凄いと思う。これは秋の東宝映画の大作映画として、全国公開される(ミニシアターではなく、番線に拡大で掛かる!)作品なのである。なのに、全く気負うことなく自然体。一応メジャー作品なのに、遠慮はない。作者の「こうであらねばならない」という確固とした意志と自信に貫かれている。2時間全く迷いがない。

& . . . 本文を読む

ねじめ正一『ナックルな三人』

若年性認知症55歳の有名な絵本画家と、同じ年なのに新人の絵本作家。一緒に絵本を作ることになった。でも、それは画家が仕組んだこと。ふたりはナックルを通して繋がっていたことを、作家は知る。幼なじみだったのに、忘れていた。覚えていたのは今認知症になり、記憶を失おうとしていた画家のほうだ。

少年の頃、誰もがしたように野球をしていた時代。ナッ . . . 本文を読む

『太陽の蓋』

なんとこんな映画がこの国では作られていたのだ。しかも、昨年の夏、ひっそりと公開されていた。それは、ちょうど『シン・ゴジラ』の公開時期と重なる。この2本は内容も(テーマと描き方、そのいずれも!)とてもよく似ている。なのに、あの映画は大ヒットしてこれはまるで話題にもならずに消えていく。世の中って残酷だ。

正直言おう。これは凄い映画だ。今の日本でこんな映 . . . 本文を読む

76歳。両親のいない家での一人暮らし。ゴミ屋敷となった家。長女である彼女の死。主人のいなくなった家に帰ってくる兄弟姉妹たち。7人姉弟だ。彼女が倒れて入院した後、まだ死んでいないうちから、家の片付けをする。そんな風景から始まる。

在日の家族。長姉の葬儀を巡る物語。どこにでもある、ささやかな出来事。それを普遍的な次元へと昇華させることなく、あくまでも個人的な出来事のままで、自分たちの . . . 本文を読む

アレハンドロ・ホドロフスキー監督の90年作品。日本では未公開になっていたが、昨年26年の歳月を経て、ようやく公開された。劇場では見逃したのでDVDになったので見た。寡作の彼の貴重な1作品なので、楽しみにしてみたのだが、なんだかなぁ、の出来で、これではお蔵入りするのも致し方ないか、と思う。つまらないわけでないけど、何がしたいのかわからないし、いつもの彼の孕む狂気が感じられない。

& . . . 本文を読む

岡崎琢磨『さよなら僕らのスツールハウス』と『フィフス・ウエイブ』

こういうゆる~い小説が、それなりに人気なのは、きっと読みやすいからなのだろう。もう少し読み手の心に突き刺さる「傷み・のようなもの」を感じさせるように書いたっていいではないか、とは思う。わざわざ本を手にして読むのだから、あまりに内容が薄すぎて時間のムダだと思ってしまう。もちろんこの手のライトノベルにそんなものを期待す . . . 本文を読む

久々の大森一樹監督作品。70年代の終わり、『オレンジロード急行』で颯爽とメジャーデビューを飾り、時代の寵児になった。80年の『ヒポクラテスたち』は僕の生涯映画ベストテンに入れてもいいような大傑作だ。それ以後も80年代、たくさんの作品を手掛けた。吉川晃司のデビュー作でもある『すかんぴんウォーク』に始まる3部作や、斉藤由貴の3部作(特に『トットチャンネル』)が素晴らしかった。だが、90 . . . 本文を読む