今朝 あらためて 父の遺言状 戦地からの手紙 従兄弟の追悼文など読み返す。 目の前が涙で曇った。 くやしい せつない… とめどなくあふれた。 父からの 重いことば。 記憶の底に 一度も聞くことのなかった声をさがしに。

春 四月 好きだった桜が咲く頃 父は出征しました。

遺言状は万一のため 母宛てと 子それぞれに 十四・五になったら見せるようにと。 出征の日の写真が 家族だった証し。 父を思えば わたしは たちどころに二歳に戻る。 父は… 父はいつまでも二十八のまま。 自然におろした指先が 私の頭に触れている。 かすかな重み・感触、 ぬくもりを どうしても 思い出せないのだ。

理不尽な戦争のため 一変したせかいに まだ取り残されている。 忘れられない

生涯 忘れてはならぬこと!

人格も 希望も容赦なく踏みにじられ 愛するひとと突然別れ、 行き先で目にしたものは 言葉に尽くせぬ程 つらく 悲しいことばかり 地獄絵だったに相違ない。 真面目で 純粋 話をすると 激しい感情が余って 眼をいつも光らしていたという。

情が深く 詩文を愛した父は 全くそぐわない戦場で どんなにか思い 悩んだことだろう

どんなにか 苦しんだことだろう

-☆-

十三通のてがみは どれも 檢閲濟の印がある

「元気に奉公して居る…」 「自分は元気でいる… 」

人目を意識した内容に 家族は文字よりも 行間を読んだ

たったひとつのよりどころ いま命ある証しとして届く 極限の便りだった

母が 何遍も読みかえした痕がある 戦地からは日付がないが 受信日を記し 懐中に…

肌身に着けて ぼろぼろになったハガキ 涙で滲んだ箇所もある

ひたすら 家族を案じ

「丈夫で家を守り給へ AもSも元気だろうか? 写真入手せり 皆よく撮れて居る 可愛らしい 寝冷えをさせぬよう 児らの腹具合悪くせぬよう 呉々もたのむ」 と。

「里に引きこもるもよし 浦和に居るも御前の意志にまかす…」

どんなに会いたくても 会えない。 一日千秋の思いで待つ 手紙だった。

飛んでいって 慰めたくても それもかなわない 遙かなる戦場で どれほど涙を流したことか 家族をどんなに思ったことか…

やりきれなさを 何にぶつけただろう どんな気持ちで ハガキを書いたのか

家を守る母にしても おなじことだった

松の木ケの並ナみたるみれば家人イハビトの我れを見送ると立たりしもころ

防人のこの歌は 他人ごとではなかった。 松の木の並んで立っているのを見れば思い出す。 家族が私を見送るために立ち並ぶようすが 浮かんでくる。

あれは妻 ここに母 そして 子どもたち…

長谷川等伯の 「松林図」も こころの絵になった。

-☆-

お父さん どんなにか 苦しかったでしょう

恐ろしかったでしょう 怖かったでしょう

最期の時 手をとることも 肩を抱いて さすることも

その名を呼ぶことすら できなくて…

顔も 声も まったく覚えていない おとうさん

一年生になって 「お父さんのしごとは、 くつみがき です」 と書いた

おかっぱ頭で 真剣に考えて よく見かけた職業を書いた

居ないなんて 言えない 友だちに知られないように

頑なに ほかと違うことが嫌だったあの頃

… 担任は驚いて 母を学校へ呼び出した

ごめんなさい お父さん

父のこと 何も覚えていない… 哀しいけれど 何も思い出せないのです

-☆-

秋 十月。 戦死の公報。 粗末な紙切れ一枚が。 父のすべて。

暗くて冷たい海のただ中へ 放り出され 苦しかったでしょう

ほんとうに 寂しかったことでしょう 情けなくて 声の限りに叫んだでしょう…

何も悪いことなど していない… なぜ 虫けらのように 死んだんだ。

-☆-

弟の成長を見せたかった。 母のもとへ 包みこむ笑顔に もういちど逢わせたかった。 教えて欲しいことが 山程あった。 詩をよんで 一緒にコンサートにも行って。 一緒にできることなら 何でもいい。

連れだって歩く 作文の批評もして いっしょに笑って… 歌って

一度くらい甘えたかった… あなたを 胸を張って紹介したかった

ささやかな夢 これぐらいの夢の なにひとつ かなえることなく

楽しみも知らず 父は 戦場に消えた。

-☆-

九月十四日着 (最終便)

「…… ふるさとの 柿の実、笑み裂けたふかしたての さつまいも、 大相模の梨、瓜、ハチミツを想ふ… … では又 火の用心。 さようなら。 便りを待つ 」

蝉時雨も うら哀しくひびく、 暑い終戦記念日だった。

私の戦争は いつまでも終わらない お骨もなく 信じがたく

母を思えば 父を想い 父を思えば 母を想う

戦争はむごい 戦争は絶対に許さない

ずっと 忘れてはいけない

過去の8月の日記 1 2 (39.2℃)

やさしい花のお便り

やさしい花のお便り

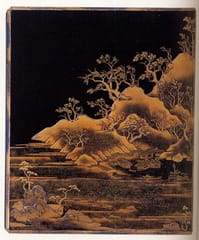

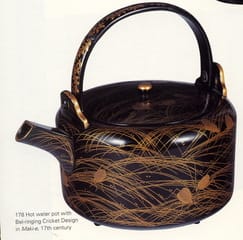

・鈴虫蒔絵湯桶

・鈴虫蒔絵湯桶  消化しきれないものを あれも、 これも伝えたいと。 時間もなくてお目汚し。 絵巻など これからゆっくり学びたいと思います。 人生いくらあっても足らないくらい…

消化しきれないものを あれも、 これも伝えたいと。 時間もなくてお目汚し。 絵巻など これからゆっくり学びたいと思います。 人生いくらあっても足らないくらい…

行きつ戻りつ、立ったりかがんだりして。 切り花を201本? ため息混じりに。

行きつ戻りつ、立ったりかがんだりして。 切り花を201本? ため息混じりに。  金毘羅狗 代参犬に参った!

金毘羅狗 代参犬に参った!