彼一語我一語秋深みかも 虚子

くらがりへ人の消えゆく冬隣 源義

冬近し時雨の雲もこゝよりぞ 蕪村

ゆく秋を惜しみ ひとは無口になる

落ち葉をふむ音だけが こころに寄り添った

遙かな むかしの音する庭園で

彼一語我一語秋深みかも 虚子

くらがりへ人の消えゆく冬隣 源義

冬近し時雨の雲もこゝよりぞ 蕪村

ゆく秋を惜しみ ひとは無口になる

落ち葉をふむ音だけが こころに寄り添った

遙かな むかしの音する庭園で

山梔子の実の色にある日の詰り 龍男

暦が駆け足になった。

午後から瞬く間に夕方となり、 追いかけられて一日はなんと早い。

今年、クチナシに実がたくさんついた。 野鳥はあまり好まないらしく今のところ無傷だ。 鳥といえば… 短編のなかで菊戴が気になった。 花の冠も。

キクイタダキは野鳥の中でも 最も小柄な鳥。 主人公はこの野鳥を小鳥屋から求め飼育している。 上部はオリーブ色、下部は淡黄灰色、首も灰色がかって、翼に二条の白帯、風切の縁が黄色、頭の頂きに黒で囲った黄色… 黄菊の花弁をいただくよう… 丸い目がおどけて 動作も溌剌… 可憐ながら高雅な気品…

細やかな描写がつづく。 この鳥を知らない。

きのうも シジュウカラやメジロでにぎわった。 動作も溌剌…

ヒヨドリの囀りに 急かされている。

餌台にまだ見ぬ野鳥 キクイタダキが現れるのはいつのことだろう。

写真は シジュウカラの常連さん

さらに調べると 「松毟鳥マツムシリ」 とか 「松くぐり」ともいう、冬の季語。 松がないこの庭にいくら待っても来るわけがない、 全くマツドリなのだった。

小鳥はまことに美しい寝方をしていた。 二羽の鳥は寄り添つて、それぞれの首を相手の體の羽毛のなかに突つこみ合ひ、ちやうど一つの毛絲の鞠のやうに圓くなつてゐた。 一羽づつを見分けることは出来なかつた …人間でも こんなきれいな感じに眠つてゐるのが、 どこかの國に一組くらゐはゐてくれるだろうか…

川端康成 「禽獣」

読んでいて 胸のなかがほんわりしてくる。

画像は フィールドガイド 日本の野鳥 高野伸二著 からいただき ました

皇室の名宝 2期 第3章 中世から近世の宮廷美

宸翰シンカン(天皇直筆の文書)と京都御所のしつらえ

(第3章 展示品リスト

・更科日記 藤原定家筆

1帖 鎌倉時代・13世紀

他、手紙の草案など展示。推敲の跡。

定家様… 独特の癖字に味が。 小倉山荘、百人一首もそろそろ出番。

・伊勢物語絵巻詞書断簡 伏見天皇宸筆 1幅 鎌倉時代・13世紀

料紙に注目。 薄や土坡。雲母引。 葦手文字は五字、ほのくらい照明のもとで探した。

・伏見院御集(広沢切) 伏見天皇宸筆 鎌倉時代

このほか日記など。伸びやかな断簡もあれば大胆な筆致のも観られた。

・蔦細道蒔絵文台・硯箱(御在来) 1具 安土桃山~江戸時代・16~17世紀

・宇治川蛍蒔絵料紙硯箱 飯塚桃葉作 1具 江戸時代・安永4年(1775)

・菊花散蒔絵十種香箱 1具 江戸時代・18世紀

組香に使用する諸道具を納める箱。梨子地に金、銀、青金の高蒔絵や金の金貝などの技法。 大小さまざまの菊花紋。

・扇面散屏風 俵屋宗達筆 8曲1双 江戸時代・17世紀

「保元物語」「平治物語」「伊勢物語」などと草花図。

・糸桜図屏風 狩野常信筆 6曲1双 江戸時代・17世紀

狩野探幽の弟 屏風の中央に簾を嵌め込んである、御簾屏風。

※ 儀式の予行練習をする定家 1 どうぞ ご覧ください

-☆-

第4章 皇室に伝わる名刀 (展示品リスト

刀のまえで身がひきしまる。 畏怖の念をいだくのは武器として思うからだ。 貴重な歴史史料か美術品として、工芸の観点からすれば見どころも魅力もいっぱいありそうだ。

<メモ>

・ 姿…細身 反り 身幅

・ 沸 (ニエ)… 地肌および地肌と刃部との境目にそって銀砂をまいたように、細かくきらきらと輝いているもの。 地肌に生ずるものは、 特に地沸ジニエという。

・ 匂い…重要な見所の一。 地肌と刃部との境い目にそって霧のように白くほんのりと見える部分。

・地景… 飛焼(トビヤキ)… ・鍛え…板目肌 小板目 ・足 ・葉 ・鎺ハバキ金

・刃文… 小乱れ、小丁字 丁字乱れ 直刃スグハ 蛙子カワズコ風 互の目

具の目 小互コグの目

言葉を知るだけでも楽しいが、 背中はゾクゾク、こころの糸はぴんと張っている。 「にえ」や「匂い」 なら少しは判る。 鏡面のような刃の表面にうっすらと景色が浮かんでいる。 そこに目をとめるこころの細緻、 よく分からないが宇宙を見、 詩を感じるのだろうか。 ここにも 感性と想像力がいるようだ。 それこそ美術ね

皇室の美 2期 第2章 古筆と絵巻の競演

(第2章 展示品リスト

・恩命帖オンミョウジョウ 藤原佐理筆 1巻 平安時代・天元5年(982)

小野道風、藤原行成とともに三蹟のひとり。 こころ急く手紙はていねいに。

詫状に魅かれた。 墨の強弱 濃淡 流れるような文字

「不有如然之御用… 「佐理」勤奉 恩命、恐々…」

・粘葉本和漢朗詠集デッチョウボンワカンロウエイシュウ

伝藤原行成筆 2帖 平安時代・11世紀

粘葉装デッチョウソウによる冊子本。白、薄茶、黄、赤、藍などの具引きのうえに、亀甲、牡丹、雲鶴、唐草文の雲母摺

筆の穂先に全ての神経を込めて。 流麗な仮名文字にためいきがでます。

世中(に)たえて桜のなかりせはゝるのこゝろはのとけからまし 業平

↓

・ 春日権現験記絵 巻第1・5・19 高階隆兼筆 3巻(20巻のうち)

鎌倉時代・延慶2年(1309)頃 春日神社創建の由来と霊験奇瑞譚約五八話を収録

絵巻はたのしい。 筋が分かれば尚々たのし。 いきいきとした表情、 衣裳の模様、 室礼を見るだけでも。 会話や物音が聞こえそう

・本阿弥切本古今和歌集 伝小野道風筆 平安時代

・絵師草紙 1巻 鎌倉~南北朝時代 ・書状 西行筆 平安時代

・小野道風像 伝頼寿筆 平安時代

自在な絵と文字の文化、 筆あとも瑞々しく麗しい。

保存と修復のおかげで 堪能しました。 (写真および解説は図録から)

17日 雨の美術館詣で。

御即位20年記念特別展

皇室の名宝-日本美の華 2期

正倉院宝物と書・絵巻の名品

由緒ある品々にかこまれ仕合わせな4時間です。

第1章-古の美 考古遺物・法隆寺献納宝物・正倉院宝物

順不同 思いつくまま (展示品リスト

←・紅牙撥鏤尺 コウゲバチルノシャク 奈良時代

ハスの花に乗る鳳凰、鴛鴦、含授鳥(花喰鳥)などの文様。 儀式用の物差し 側面にメモリ 紅と緑牙撥鏤尺を展示。 含授鳥は織物、敷物、 鏡など多くにみられた。

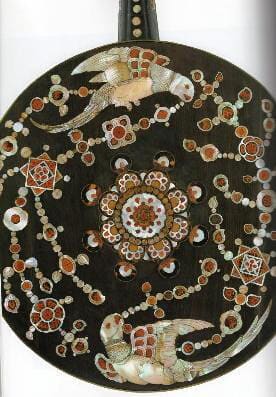

↓・螺鈿紫檀阮咸 ラデンシタンノゲンカン 奈良時代

中国の晋代(3-4世紀)に発明され、阮咸は竹林の七賢のひとり阮咸が愛用したことにちなむ。 五絃琵琶を思い出した。 飾りはヤコウガイ・琥珀・玳瑁タイマイなど。 瓔珞ヨウラクをくわえたオウムがぐるぐるまわる。 どんな音を奏でるのか。 すばらしい手仕事、 細やかな技、 本物の美に触れる。 人だかりができて皆さんうっとり。

↓ 背面(部分) 写真、解説は図録から

← 表面 黒っぽい皮の部分に阮咸を演奏する人や談笑するひと。 発売中のDVDなら音もあるらしい。

← 表面 黒っぽい皮の部分に阮咸を演奏する人や談笑するひと。 発売中のDVDなら音もあるらしい。

↓・木画箱(法隆寺献納宝物) 中国・唐代 7-8世紀

木画… 鹿角、象牙、錫などで象嵌したり寄木の技法。木で描いた絵ということかな。

・杜家立成 トカリッセイ 奈良時代 8世紀

光明皇后自筆の書卷 往復書簡文例集。 豪放・闊達な性格… 文字にお人柄が出て

・赤漆文欟木御厨子セキシツブンカンボクノオンズシ 白鳳時代 7世紀後半 欅の木目、 蘇芳色にもひかれる、 押縁、鋲、蝶番。 留め具の鏁子サスが 唯一かがやいていた。 天武天皇より持統・文武・元正・聖武・孝謙天皇へ伝領され、大仏に献納された。

・衲御礼履 ノウノゴライリ つま先が反り上がり 先端が二つに分かれている 金の縁飾り ガラス、水晶、真珠をつけた銀台鍍金の花形飾りが付いている →

・衲御礼履 ノウノゴライリ つま先が反り上がり 先端が二つに分かれている 金の縁飾り ガラス、水晶、真珠をつけた銀台鍍金の花形飾りが付いている →

朴の葉が描いた沓に似て

展示品の一部はこちらで拝見できます。

逆沢瀉威鎧雛形サカオモダカオドシノヨロイヒナガタ

(法隆寺献納宝物)平安時代

精巧に作られた鎧の雛形(胴:黒漆塗の板、厚細の組糸。草摺:白、萌葱、紫、紺の糸で沢瀉の葉。 袖には逆さの沢瀉威。 草摺及び袖の裾板に金物の菊座。胴正面:矢筈の丸のなかに七曜花の文様 兜は木彫彩色)

聖徳太子の幼少時の玩具の鎧として伝わっていた と。 胴の北斗七星…

さまざまな技法が結集されている。 根来塗の台。下の黒漆のあじわい。

たったひとつを心ゆくまで眺めていたい。

奈良がすこし近づいた気がする。 時代もその背景も。 古寺を訪ね声明を聞くような幸福感です。 たくさんの宝物に会いそれぞれに惹かれ語り尽くせません。

2章は古筆と絵巻です

日おもてにあればはなやか冬紅葉 草城

逆光をうける紅葉に いつもハッとする

明度をあげて 透けるようでほんとうに美しい

-☆-

今日のユリノキも だいすき

冷たい雨がそぼ降るなかで 落ちつきはらった絢爛さ

冬めいた風に 木の葉がクルクル舞い降りた

小さな花 蛇の目エリカ

花は 直径 5ミリくらい ~ ~ ヘビの目って こんな?

球根の上下をまちがえたかもしれないよ… 大あわての管理人

アネモネの若葉が出てきて ホッとする

生と死のはざまにただよう 「澄んだ詩句 美しく透明なソネット… 」

詩人立原道造の 淡々しいことばがこころを捉えた

-☆-

しぐれの淋しいささやきに 篭もり居をきめて

:

:

:

:

昼ころ 色のないハガキがとどく

「妻 T 子 去る四月 ・ ・ 日 永眠 」 ……

……エ・イ・ミ・ン 目を 耳をうたがった

あかるい春に そそ吹くかぜのように いったともだち

なにも 知らなかった

ぼやけたつゆに たくさんの思い出がひかった

職場でいろいろ教えてもらったこと

音楽や観劇… なにもかも影響を受けていましたね

青春の2、3年 刺激しあった濃密な時間でした

なんねんも会えなかったけれど

あなたは こころの手紙に生きつづけています

さようなら ありがとうございました

山路を歩いてゆくと

今落ちたばかりの

黄色い朴の葉が五六枚

支那沓グツのやうに反りかへつて

道に散乱してゐた

ああこの艶アデヤカな色の目覚しさ

まるで誰か貴い人達が

沓をぬぎ捨てて

素足で去つた

夢のシインのあとのやうな静かさ

落葉 千家元麿

-☆-

・今落ちたばかりの

貴人がぬぎ捨てた支那沓… うまいな

夢のシイン 静けさは パステルで

朴落葉いま銀となりうらがへる 青邨

日を掬ひつつ朴の葉の落ち来たる 占魚

・九日ぶりの雨 片付けないで 読みふけった

手紙の束 美術展のチラシなど段ボールにいっぱいだ

・そろそろチーズケーキ焼いて…

落ち葉のころになると かならずリクエストだね

リッチなケーキと紅茶は美味しいけれど

真昼 しずかな日向に 蜂の羽鳴りだけがきこえた

初冬の梢は ボルドーの香り

君には白がよく似合う 金ボタンで 勢揃い

奈良のHさま とうとうご本が届きました。 ありがとうございました。

疋田 勉写真集 「山の辺の四季」 東方出版

添え手紙に、 blogで 蛙が奈良に旅したと知って とあり、 お気持もありがたく身に染みました。 写真家のご主人様が30年以上撮りためてきたもの。

古道沿いの四季おりおり、 もっとも美しい瞬間を捉えています。

お許しを得て いまの季節から選びました。

秋景/穴師付近(10月下旬)

あざやかな柿の色が深まりゆく山里の秋を感じさせてくれる。

お近くに住んで知り尽くした山の辺、 詩情あふれる写真集をたどりながら 日本のふるさとに思いを馳せます。 かならず訪ねたい所です。 スキャンし縮小もして、 作品の良さが損なわれたかも知れませんね。 どうぞお許しください。

-☆-

Hさん 「チボー家の人々」をたずねて続けるひとり旅… すてきです。 仏蘭西の紅茶も美味しゅうございました。 詩人立原道造についても造詣ふかく、 著名な先生方から深く学べるのもうらやましい。 お役に立てないガイドが恥ずかしいです。 詩について全く学んでこなかったのも悔やまれました。

詩人のお導き… NETの妙 見えない糸に繋がれてお会いしました。

こころをこめて お礼を申しあげます

教えて頂くことばかりですが どうぞよろしくお願いします

陽を受けて

山茶花のこゝを書斎と定めたり 子規

部屋の正面にあるわが家のサザンカ

ふと眼をあげると 真っ白な花がとびこんできた

11月の花 山茶花が咲きはじめた

灯を消せよ月見草には月のあり 林原耒井 ハヤシバラ ライセイ

白いサザンカにも月が いそうだ

秋の終わり 蝶がとぶ。 ツマグロヒョウモン、 黄蝶・・・など

日向のくさむらで眼を凝らすとたくさんのシジミチョウが。

暑いほどの陽射しをうけて飛びまわっていた。 (10月31日)

そのほとんどが 裏はグレーに黒の斑点。 枯葉色も多いけれど、 表は鮮やか、 ブルーがかったグレーなど。 開閉のたびに瑠璃が見える、 ラピスラズリのひかりが誘う。

物の葉やあそぶ蜆蝶シジミはすずしくてみなあはれなり風に逸ソれゆく 白秋

ムラサキシジミ

ムラサキシジミ ベニシジミ

ベニシジミ

↑ 愛らしい… ツバメシジミだろうか

こちらはツバメシジミに似てい

こちらはツバメシジミに似てい

ても 雰囲気が違う。 前翅がとがっている シルビアシジミ ? きれいな蝶結び

翅が破れて 季節がおわる

翅が破れて 季節がおわる

11月になって 急に寒くなった 草叢で 彼らはどうしているでしょう