2月27日

三室のやま みつつゆけ 吾が背子が い立たしけむ 厳橿イツカシが本 額田王

(巻一・九)

静かな家並みとにぎやかな門前町へとつづく。 参道に歌碑がある。

小さな水音に、 古代人のこころを重ねてあるく

泊瀬川 流るる水脈ミヲの 瀬を早み ゐで越す波の 音の清けく 七・一一一二

めざす長谷寺

仁王門をくぐると全長200m、399段の登廊ノボリロウを進む。

屋根がついて何やら大蛇のお腹のなかにいるような感覚。 両脇いたるところ牡丹が芽吹き、 足もとの福寿草が微笑む。 枝垂れ梅も満開。 銀世界を期待したが、 四季折々の愉しみ方がある。

春の夜や籠り人(コモリド)ゆかし堂の隅 芭蕉

薄暗い堂のすみにひっそりと籠もっているひとの、 ゆかしい姿に心ひかれる…と。 御堂のすみの薄暗がりに、 昔の絵巻物にあるような女性の姿が見えてくる、臨場感あふれる絵のような句である…

静謐、清冽で、しかも濃艶な気配も漂う春の夜の不思議な気分…

能舞台の 調べ…

「おくのほそ道 花語り」 轡田隆史 (抜粋)

真言宗豊山派総本山

真言宗豊山派総本山

西国観音霊場第八番 長谷寺

ご本尊 十一面観世音菩薩

近江国高島から来た樟の霊木を用いて三日間で造り上げた。 御身の丈3丈3尺(約10m)、右手に錫杖を持つ。現在の御像は天文7年(1538)作。 (写真 パンフレットより)

本堂 大悲閣・礼堂まえ

舞台も雨に濡れすがすがしい。 霧があたりを隠し、冷気に身も心もひきしまる。 この場所の霊気なのかも知れない…

兎に角 人が少ない。

時折 お百度参りの方とすれ違う。 あとは朧な山々に囲まれて 境内くまなく歩いた。

-☆-

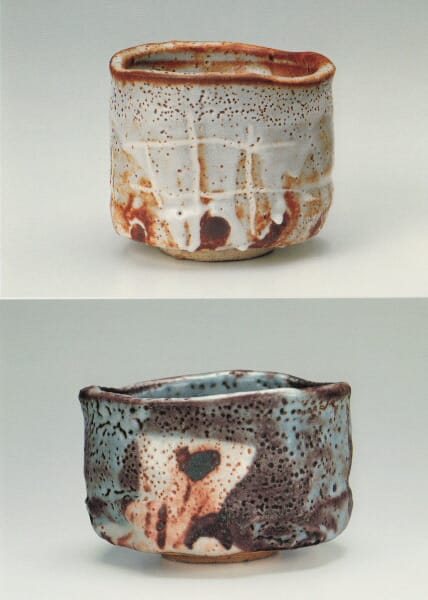

昼食は偶然みつけた長谷路で。 古風な佇まいがすばらしく、 吸い寄せられるように入った。 雛飾りもうれしい。 にゅうめん、にしんそば。それぞれ柿の葉すし付。 文化庁登録文化財指定とは後で知った。 許しを得て襖や欄間の写真も撮る。 赤膚焼も売っている。 土蔵は版画の美術館。

ご招待をいただいてから、 蝦蟇もこの日を待ちわびていました。 暖かな落ちついた美術館で、 陶芸のせかいにゆっくり浸る。 いつしか 眼も心も忙しくなっていましたけれど。

ご招待をいただいてから、 蝦蟇もこの日を待ちわびていました。 暖かな落ちついた美術館で、 陶芸のせかいにゆっくり浸る。 いつしか 眼も心も忙しくなっていましたけれど。