1976年の夏、 三越で 第2回 ロシア・ソビエト国宝絵画展 が開催された。 なかでも

イヴァン・クラムスコイの絵は印象深く、 以来忘れえぬ画家になっていた。

彼の絵が チケットを飾った。

馬車の座席の背に凭れた、 美しく上品な若い女性は、 高慢にも見えるまなざしをこちらに向けている。 帽子の羽根飾りやパールに呼応する白は、アイボリーか オフホワイト。

胸元に幅広の、 紫紺のリボンを結び、 襟やカフスにあしらわれた毛皮は、柔らかくつやがある。 マフに覆われる手の、 その甲だけがほんのり明るく覗いて… 薄い手袋に透けている。

ジョーゼットの質感が、 極寒をさらに感じさせた。 誇らしげだが、何処か淋しげな女性、 そのことを、 モノトーンに映えるロイヤルブルーがしみじみ伝える。

物語りを感じるタイトルにも惹かれた。 忘れえぬ女 (ヒト)

画家が忘れられぬひとだろうか、 今はもう逢えないひと。 遠く離れた人を思い出しているのか。 背景は、 寒い冬のペテルブルク、 ネフスキー通り。 靄の向こうの街と、 屋根の淡雪、 まるで

映画の回想シーン。 一瞬、 音が消える。

人物を単に写すのではなく、 内面を描写することを教えてくれた。

当時の図録から引用する

クラムスコイの肖像画は、心理的肖像画。 人間の複雑な精神的世界、意志と知恵の極限の働きを熱烈に表現した。 忘れえぬ女には秘められた愁いの影がうかがえる。 …ドラマチックな人生の葛藤や時代の流れが潜んでいる。 多くのひとが、 アンナ・カレーニナのイメージを見いだしたがったのは偶然ではない… N.M.サハロワ

-☆-

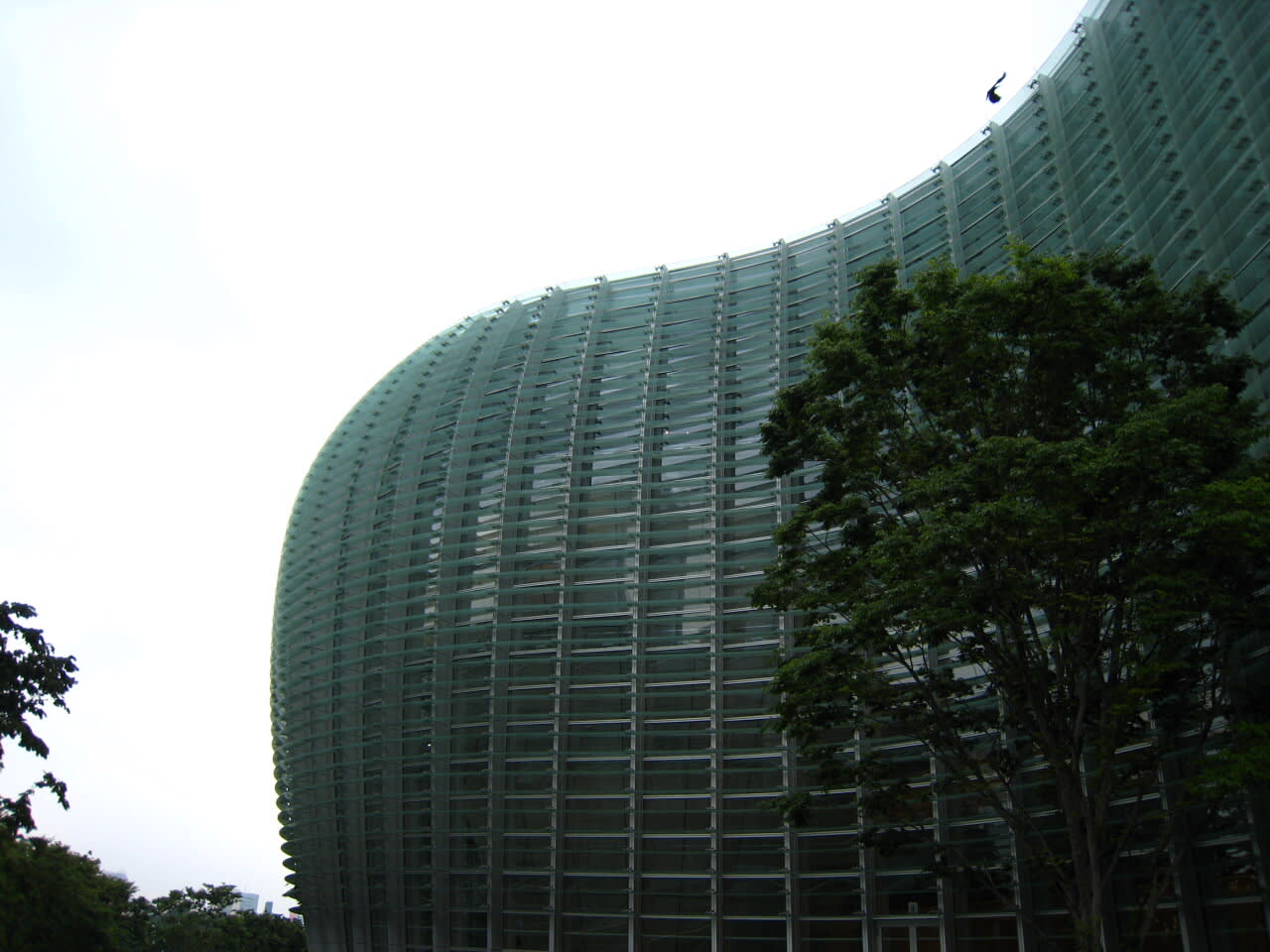

さて、 きのうの

サンクトペテルブルク 国立ロシア美術館展 ロシア絵画の神髄 東京都美術館 に

この イヴァン・クラムスコイの絵が三点あり、 ドキドキさせた。

娘を描いたという 「ソフィア・クラムスカヤの肖像」 (写真左) と、

「ミーナ・モイセーエフの肖像」(写真中央)。 「虐げられたユダヤの少年」。いじめられひとりでいる少年。 どれも、人物の内面まで鮮やかに写している。

その深い分析は 小説におけるトルストイやドストエフスキーの人物描写に匹敵すると言われている。 と。

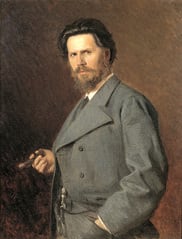

ニコライ・ヤロシェンコによる 「イヴァン・クラムスコイの肖像」 (写真右)も見られた。 画家本人を初めて見た。 やはり、 目に力がある。

彼女に会えるか期待したが、 今回は来ていなかったので、 イヴァン・クラムスコイの もう一枚の絵 「忘れえぬ女」を 図録よりお目にかけます。

他、 ヴァシーリー・ポレノフ の 「モスクワの庭」 は二度目の来日。

レーピンの 「何という広がりだ!」 勇気と未来への期待、浪が視線を誘導する。

「セリの草むら」 シーシキンが好き

何気ない日常や、 見落としそうな風景、 弱者へのまなざしなど、 柔らかな筆づかいで、ありのままに細密に描いてある。

意図されたように、 絵画や彫刻、工芸を通じ 千年にわたるロシアの文化、芸術、社会、歴史がわかる展覧会。 ほかの作品はこちらへ。 NEXTをクリックして、 ほとんどの作品が見られます。