昨日は20度以上あったかもしれない、 暑かった。

別府の朝、 湯布院から いよいよ全長52.4㎞ やまなみハイウェイに入る。 九重(久住)の山々が近づいて、 別世界が開けた。 なだらかな起伏が重なり合うように、 果てしなく続いていた。 バスは丘陵地帯を縫うようにひた走る。

野焼きの後で、 辺りは黒々としていた。 枯草と焦茶のモダン、 残雪もアクセントである。 豪放な筆づかいで、 ダイナミックな風景が展開する。

この光景を、 どこかで見た… と思った。

黒を基調にした「横山 操」の絵だ。 あの日、 心を烈しく揺さぶったのは、 「炎炎桜島」など、 日本画の型にとらわれないものである。 10年前の感動を 徐々に思い出していた。 5年間シベリアで抑留生活を送った画家のほとばしるような激情と、 深い寂寥感に惹かれた。

まえに見たと思わせたのは、 彼の色遣いに似ていたからに違いない。

芽吹きはなくとも心は躍る。 山焼の微妙な色がある。 櫨色ハジイロ、鳶色、媚茶… いくら見ても飽きなかった。 幸い窓際である、走行中もシャッターを押した。 写真は 瀬の本高原への途中に違いない。 終点まで 阿蘇の外輪山を下る。 (拡大写真)

アルバム… 湯布院 金鱗湖 (朝霧がベールを懸ける) 阿蘇 ・ 草千里(冷たい風のなかで武満徹の「風の馬」も聞こえそうだ。 チベットの草原を馬が走る… 幻をみた)

草千里の写真をもう一枚 どうぞ 深呼吸してください 聞こえるのは風の音…

-☆-

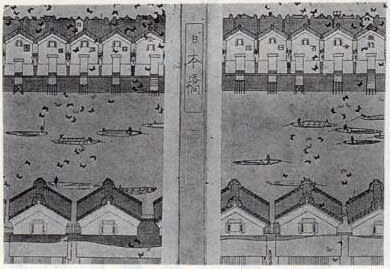

私の故郷柳河は水郷である。 さうして静かな廃市の一つである。 自然の風物は如何にも南国的であるが、 既に柳河の街を貫通する数知れぬ溝渠ホリワリのにほひには日に日に廃れてゆく旧フルい封建時代の白壁が今なほ懐かしい影を映す。 ……

水郷柳河はさながら水に浮いた灰色の柩である。 (「思ひ出」 北原白秋)

旅の目的は 白秋の故郷 柳河にある。 油屋のトンカジョンに会いに来た。

柳川は白秋へのおもいを、 一層深めるものとなった。

帰去来 北原白秋

山門(ヤマト)は我が産土(ウブスナ)、

雲騰(アガ)る南風(ハエ)のまほら、

飛ばまし、 今一度(イマヒトタビ).。

筑紫よ、かく呼ばへば

恋ほしよ潮の落差

火照沁(ホテリシ)む夕日の潟。

盲(シ)ふるに、早やもこの眼

見ざらむ、 また葦かび、

籠飼(ロウゲ)や水かげろふ。

帰らなむ、いざ、鵲(カササギ)

かの空や……

望郷の詩の つづきはこちらで

トンカジョンとは 「思ひ出」 によれば

私はTonka John (大きい坊ちやん、弟と比較していふ、阿蘭陀訛りか。) である。

おまけ 長崎市 稲佐山ホテルからの 1000万ドルの夜景です

小雨が降っていました。

昼なら 長崎市内 雲仙 天草や五島まで望めるらしい

21日。 お墓参り

21日。 お墓参り