台風の次は、地震に見舞われている北海道から、ren.です。

浦河沖は、元々地震多発地帯なのですが、震度五弱の本震のあと、半日で20回を越える余震が。

ただ、札幌は蚊帳の外です。

場所によっては揺れを感じた場所もあるそうですが、私は気づきませんでした。

「ブレバレ」製作記 第14回

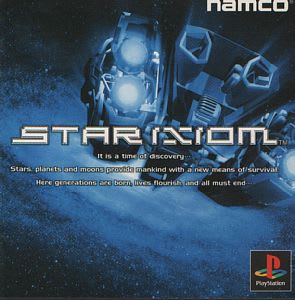

● 「スターイクシオン」 PS(1999)ナムコ

このブログでは何度か紹介したゲーム。

FC「スターラスター」の続編で、システム的にはほぼ同じ。

「スターラスター」「ギャラクシアン」「ボスコニアン」「ギャプラス」「スターブレード」「ギャラクシアン^3 アタック・オブ・ゾルギア」というナムコSFシリーズがコラボレーションし、ナムコ「UGSF」シリーズの裾を広げるきっかけとなったゲームです。

各作品の主役機が自由に使え、またその敵側が総出で襲ってきます。

もちろん、同作品同士の方が相性はいいのですが、それに縛られることはありません。

自機の他に、サブウェポンとオプションパーツがあり、これらを組み合わせることでまったく別の性能になるのも特徴。

確実に一発ずつ敵に当てていく戦法の他、自機で体当たりする大技を使ったり、ノズルノイズを押さえてて敵に発見されづらくするなんてことも。

そして、敵戦域を削り、ある条件を満たすことによって、各勢力のボスが出現します。

バッツーラを倒し、バッツーラキーを手に入れれば、「スターラスター」同様に暗黒惑星が。

ボスコニアンならばボスコベース、Uimsならスパークビットに似たマザーアーチンが出現。

これを撃破すると、その種族・勢力は全滅します。

「ブレバレ」で参考にすべきは、まず自機のカスタム性。

そして、フラグを立てることでボスが現れるというコンクエストシステムです。

●こいつにゃ、こういう使い方もあるんだ! 道中でのアビリティ使用

先日の記事で、とりあえずのアビリティを列挙しました。

ここで示したのは、基本的にはボススクロールでの使用の仕方でした。

しかし、これはそれ専用ではなく、道中スクロールでも流用が可能でなければいけません。

特に最も使用頻度が高いであろう「ザコ編隊討伐」は、ボスキャラがいないだけで戦闘に違いはありません。

……この道中の種別名も、もっとわかりやすいものにしたいね。

この道中種は、いわゆる"無双"。

群がるザコ敵をなぎ倒す、気持ちのいいステージです。

こうした"大多数の敵を一度に倒す"というシチュエーションがあるTRPGの元祖的なものが、以前紹介した「番長学園!!RPG」。

しかし、実はこちらの方が1年早いのです。

● 「CRY-MAX RPG 熱血専用!」 福田 弦/ホビージャパン

「TRPGマガジン」誌上では、ほぼ同時に掲載の始まった両作品でしたが、発売延期を繰り返した末、こちらが1996年に先発。

「番長学園」が翌1997年に登場したのでした。

これに「天羅万象」(これも1997年の発売)を加えた3作が、"第3世代TRPG"(世界観先行型)の元祖御三家といえるでしょう。

ちなみに、元祖きくたけTRPGである「セブンフォートレス」はさらに前から掲載されていましたが、当時まだ発売日も決まっていませんでした(w

閑話休題。

「熱血専用」の多人数戦は"一般戦闘"と呼ばれ、PC人数の3倍までの相手と、一度に戦うことが出来ます。

「番長学園」ではその名もズバリ"対ザコ戦闘"といい、"ひとくくり"できれば100体以上をなぎ倒せます。

どちらも基本的にはダイスによって決まるダメージ値=蹴散らした人数になります。

ちなみに「天羅」にはそうしたルールはありませんが、基本的に"名前の無い勢力"は演出で蹴散らされてしまいます(w

というわけで、「ブレバレ」でも"ダメージ値=撃破数・回避数"を採用したいと思います。

撃破と回避は自由裁量か、GMの指定によって行います。

そして、それに使われるアビリティですが、これはそれが"攻撃用か回避用か"が重要になります。

その数が種類に関わらず、判定の修正値になるのです。

つまり、キャラメイクの際に、攻撃系アビリティを多くとるか、回避系アビリティを多くとるかによっても、得手不得手が変わるのです。

修正を加えたダイスロールによって、上方無限ロールによる"チェーン"は行われます。

これは、M-Stgの特徴的なシステムであり、以前も軽く説明しましたが、今後改めて説明したいと思います。

判定や数字的な部分はそれだけですが、あとは個人個人の演出があれば、なおよしです

ある意味では、M-Stgは第3世代TRPGの残党ですから。

「バルカンが次々と敵編隊を爆発させるぜ」

「前方を埋め尽くす弾の波を、まるで何も無いがごとく進むのさ」

この程度で十分です。

というわけで、ここまで決まってくると、アビリティに必要なデータの種類がわかってきました。

羅列してみましょう。

・アビリティの名前

・攻撃系・回避系・その他の種別

・ボススクロールでの使用可能フェイズ

・アビリティの発動条件

・効果の詳細(近距離・遠距離での効果の差異)

こんな感じでしょうか。

近く、ひとまず決めた各アビリティをこれに合わせてみます。