2017年1月18日(水)

続いていた寒波が幾分緩み、最高気温は10℃くらいと予想されたので、武蔵五日市七

福神巡りに出かけた。

五日市は東京の奥座敷に位置し、古くは山と平地を結ぶ商業地として栄え、現在は秋川

渓谷の玄関口として多くの観光客で賑わっている。歴史と自然に彩られたこの街に、平成

22年(2010)の新春から誕生したのが「武蔵五日市七福神」である。

JR五日市線の終点、武蔵五日市駅に9時39分に着いた。

改札前のコンビニで弁当を求め、駅に接した五日市観光案内所に行くが、水曜日は休み

でドアは閉じている。9時45分に駅を出た。

町中にあるマンホールのデザインは、旧五日市町時代のものと、あきる野市になってか

らの2醜類がある。

駅前のT字路から東に延びる都道7号・五日市街道を少しで、舘谷の家並みを抜ける旧

道に入り、最初の七福神、弁財天の正光寺(しょうこうじ)へ。

正光寺は秋川流域で唯一の時宗の寺院で、嘉元3年(1305)の開創と伝えられてい

るとか。どっしりした本堂は平成14年(2007)の再建という。

琵琶を弾く弁財天像は、方形屋根のお堂に祭られていた。

北側の五日市街道を横断し、すぐに三内橋で秋川の支流を渡る。秋川左岸沿いを少しで、

大悲願寺への道標に従い左の細道を上がる。

JR五日市線の踏切近くからふり返ると、正光寺周辺や背後の山並みなどの展望が一望

できる。

踏切を越えれば大黑天の大悲願寺(だいひがんじ)は近い。山門の前に、白梅がチラホ

ラと咲き出していた。

大悲願寺は、建久2年(1191)に源頼朝の命を受けた平山季重(すえしげ)が建立

したとのこと。15世僧正秀雄(しゆうゆう)は伊達政宗の末弟で、その縁で訪れた政宗

が境内に咲く白萩に心を引かれ、後日所望した書簡が残っているという。

多摩新四国八十八ヶ所第59番札所で、東国花の寺百ヶ寺第11番寺院でもある。

山門を入った正面の「無畏閣(むいかく)」と呼ぶ観音堂にには、国重要文化財の阿弥

陀三尊像が安置されているとか。正面欄間の彫刻も見事なもの。

書院造りの本堂は右手にあり、元禄8年(1695)の建築で都の有形文化財。歴史を

感じられる大黑天は、本堂右手の玄関の中に祭られていた。

玄関前の縁台には、乾燥中の切り餅が並んでいる。

うっそうとした杉木立などに囲まれた広い境内には、四国霊場八十八か所のご本尊の石

像が巡拝できる、新しいお砂踏み霊場が設けられていた。

ちなみに、私はこの大悲願寺には以前に2度ほど来たことがあり、第二次大戦末期には

新宿中村屋の創業者である相馬愛藏(そうまあいぞう)と国光(こっこう)夫妻が疎開し

ていたことを、臼井吉見の大河小説「安曇野」で読んだことも思い出す。

山門前を南へ、JR五日市線の先で急石段を下り、五日市街道の旧道に出て駅に向かう。

近くの民家のナンテンとキンカンが鮮やかな彩り。三内橋の手前で右折して五日市線に

平行する旧道へ。ロウバイの咲く民家もある。

北からの都道3号に合して五日市駅前に戻り、五日市の中心街を抜ける都道33号・桧

原(ひのはら)街道を西進する。

「五日市ひろば」と呼ぶ小公園の道路際に「五日市の市神様(いちがみさま)」の説明

板があり、五日市の市のことが記され、傍らに大きな自然石が祭られていた。

すぐ先の「寿美屋」と呼ぶそば店の横のお堂が、恵比寿天の下町(しもちょう)地蔵堂。

そばに「子育地蔵尊」の説明板があり、地蔵尊は五日市下町女人27人により元禄12

年(1699)に造立されたとのこと。傍らにそのことが刻まれた台石らしい自然石があ

る。

お堂内には、その子育地蔵ともう一つの地蔵さんが見えたが、恵比寿天は確認できなか

った。

五日市郵便局の先のT字路に阿伎留(あきる)神社への道標があったので、立ち寄るこ

とにした。細い通りを南進し、左カーブする地点の南側一帯が阿伎留神社の深い森になっ

ていた。

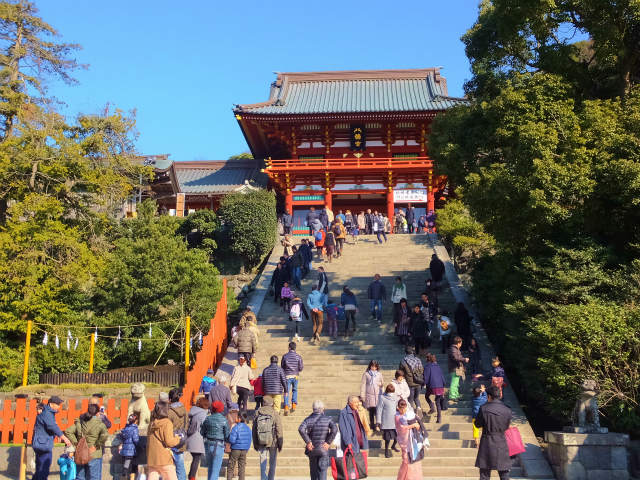

阿伎留神社は、延長5年(927)の延喜式神名帳(えんぎしきじんみょうちよう)に

記された、武蔵国多摩8座の筆頭に挙げられた「式内社」と呼ぶ古社。鎌倉時代以降は源

頼朝、足利尊氏、後北条氏から神領が寄進され、徳川家康からは御朱印10石を寄せられ、

以後代々の将軍からの朱印状12通が残っているという。

現在の拝殿、本殿は明治21年(1888)の完成、大鳥居を入って正面の神楽殿↓も

立派な造り。

御輿蔵(みこしぐら)には、きらびやかな神輿(みこし)が10基近く並んでいた。

森に囲まれた境内には幾つもの摂社が点在しているが、大鳥居近くのこの「占方神社」

の名は私にとっては初めてのよう。

桧原街道に向けて戻り、すぐ手前に平行する細道を西進、少し下がってさらに進んで福

禄寿を祭る玉林寺(ぎょくりんじ)へ。

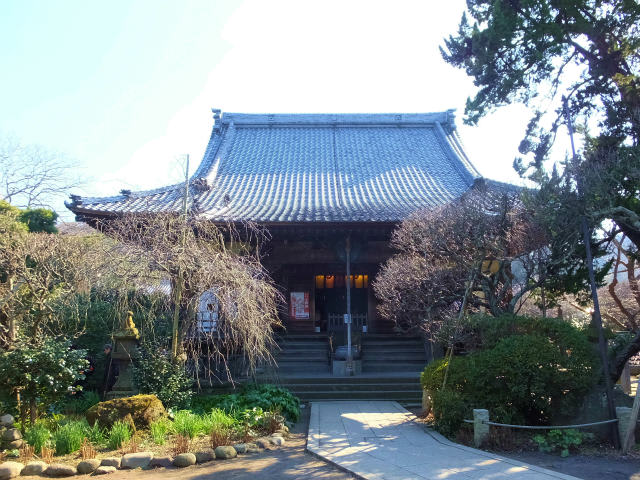

玉林寺は定和3年(1347)の開山、本堂は弘化5年(1847)の建立で、内陣に

は草木花鳥や龍を描いた48枚の天井絵があるという。

山門前に新しい仁王像が立ち、境内はよく整えられた植栽が多くて気持ちよい。

中央部には石庭もあり、福禄寿は新しいお堂に祭られていた

先ほどの下町地蔵堂と、次の番場地蔵堂の朱印所もここになっている。3つの御朱印を

頂き、番場地蔵堂への道も教えていただいた。

西側の小さい山門を出て、広い墓地の間の斜面を北に向かって上がる。墓地の右手斜面

上部には大きな新しい石像が見えるが、何の像かは分からない。

墓地の上部、白壁の間の門を出た上の新しい小さなお堂が番場地蔵堂で、毘沙門天が祭

られていた。

玉林寺境内に戻り、東側の山門を出て西へ、スイセンの咲く秋川左岸沿いに少しで佳月

橋際に出た。石積みの場所があったのでここで昼食とし、弁当を広げる。

12時42分に食事を終え、佳月橋を渡って小和田集落の西端に入った。上の写真は橋

からの上流側、下は下流側の眺め。

南に高い斜面に向かって少し上がり、「秋川渓谷リバーティオ」の看板に従い西に向か

う。家並みが終わって間もなく、杉木立の中に木造のコテージの並ぶ秋川渓谷リバーティ

オがあった。

その先は舗装が切れて細い山道となり、薄暗い杉並木の下を進んで行くと秋川右岸から

次第に離れて高みに上がって行く。

道がこの先続くか不安になりながらも進むと下りとなり、「この先工事中で通行止」の

看板もあった。

ダメなら戻ろうと下ったら、「かたらいの路 秋川丘陵コース」の案内図があり、すぐ

先の橋で秋川支流を渡れるようになっていてひと安心。

その先にももう一つ橋があり、いずれも鉄製の欄干の塗り替えを終えたばかり。これが

工事中だったと分かる。

すぐ先の斜面を上がると、桧原街道にかかる沢戸橋の西に出た。街道は90度右カーブ

して本郷集落を直進し、右手に「喜正」と記された造り酒屋が目に入る。

その先のT字路を左へ、次のT字路を左折して戸倉小際に出た。

その北側から「寺坂」と呼ぶ急坂を上がり、水道タンクのある都水道局戸倉給水所前を

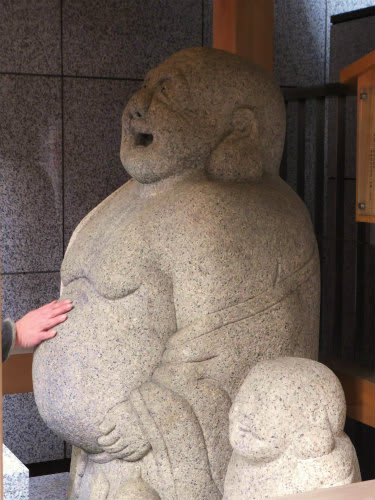

進み、布袋尊を祭る光源寺(こうげんじ)の山門前に着いた。傍らに「都史跡 戸倉城跡」

の説明板が2つ並んでいる。

光源寺は、室町幕府の初代将軍、足利尊氏が開基という禅寺。尊氏が擁立した後光厳天

皇がまだ親王のとき、南朝方に追われて5年ほど隠れ住んだ旧跡といわれているという。

にこやかで大きな布袋像は、山門を入った左手に露座で祭られていた。本堂は正面にあ

り、山を背にした境内は閑静なたたずまい。

山門を出て東側の斜面には、都指定天然記念物「光厳寺のヤマザクラ」が4本立つ。

一番南のサクラは、幹周5.33m、枝張り東西25m、南北18mで、樹齢は400

年以上と推定される巨樹。地元では「光厳寺の大桜」と呼ばれ親しまれているという。

ほかの3株は手前の招魂碑近くに立ち、いずれも幹周2m以上の古木である。

光厳寺からの下り道、東方の谷間に五日市の家並みや、遠くにはビルも望まれる。

西戸倉集落を北に下り桧原街道を横断、坂下集落を抜けて閑静な秋川左岸の旧道に回ろ

うとしたが、家並みが途切れた先を下るも橋が無い。桧原街道に戻り、街道を進むことに

した。

どうやら坂下集落のY字路で橋とは違う道に入ったようだ。でも、桧原街道も川側に歩

道があり、車の交通量も少ないので煩わしさは感じない。

1㎞足らずで十里木(じゅうりぎ)交差点に出た。桧原街道を左に分けて都道201号

へ。すぐ先の十里木駐車場際に、武蔵五日市七福神のたすきを掛けた大きな石像が立って

いた。

秋川が大きく90度カーブする近くで落合橋を渡り、秋川の支流、養沢川の左岸沿いに

ある落合集落へ。日本酒の直売や料理を味わえるやまざき酒舗前を通過する。

間もなく、養沢川↑の広い河原に最後の徳雲院(とくうんいん)が見えてきた。都道か

ら階段を下り、すっかり陽が陰って寒々しいが開放的な境内に入る。

徳雲院は、戦国時代に先ほどの光厳寺の21世、雲英台東堂和尚の開山とされるが、昭

和9年(1934)以前は無住のときが長かったという。

境内は梅が多いが、まだ枯れ枝のまま。本堂横の庫裡(くり)で最後の寿老人の御朱印

をいただき、記念にとタオルも下さった。

本堂内には肝心の寿老人が見えないので聞くと、階段近くにあるという。庫裡の外の温

度計は3℃だった。

梅の木の多い東側に回り、階段を背にした小さいお堂に祭られた新しい寿老人に参拝し、

15時ちょうどに七福神巡りを終える。

墓地のミツマタがたくさん花を見せ、モクレンらしいつぼみもかなりふくらんでいる。

往路を十里木交差点まで戻り、桧原街道側にある十里木バス停に行くも、次のバスは

15時39分までない。

さらに1.5㎞余り戻って本郷集落の戸倉バス停に15時32分に着き、今日のゴール

とした。

9分後に来た西東京バスに乗り、JR五日市駅には15時50分に着いた。

最高気温は10℃近くかと思われるが、風も無く日中の日差しは暖かに感じ、ほかに七

福神巡りの人に会うこともなく、山里の集落と五日市の町中をめぐる静かな七福神巡りだ

った。

(天気 快晴後晴 距離 12㎞、地図(1/2.5万) 五日市、歩行地 あきる野市、

歩数 25,700、累積標高差 約690m)

いただいた記念色紙。色紙代は300円、御朱印は1か所200円ずつで、1月末日ま

では各寺院で押印してもらえる。

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

続いていた寒波が幾分緩み、最高気温は10℃くらいと予想されたので、武蔵五日市七

福神巡りに出かけた。

五日市は東京の奥座敷に位置し、古くは山と平地を結ぶ商業地として栄え、現在は秋川

渓谷の玄関口として多くの観光客で賑わっている。歴史と自然に彩られたこの街に、平成

22年(2010)の新春から誕生したのが「武蔵五日市七福神」である。

JR五日市線の終点、武蔵五日市駅に9時39分に着いた。

改札前のコンビニで弁当を求め、駅に接した五日市観光案内所に行くが、水曜日は休み

でドアは閉じている。9時45分に駅を出た。

町中にあるマンホールのデザインは、旧五日市町時代のものと、あきる野市になってか

らの2醜類がある。

駅前のT字路から東に延びる都道7号・五日市街道を少しで、舘谷の家並みを抜ける旧

道に入り、最初の七福神、弁財天の正光寺(しょうこうじ)へ。

正光寺は秋川流域で唯一の時宗の寺院で、嘉元3年(1305)の開創と伝えられてい

るとか。どっしりした本堂は平成14年(2007)の再建という。

琵琶を弾く弁財天像は、方形屋根のお堂に祭られていた。

北側の五日市街道を横断し、すぐに三内橋で秋川の支流を渡る。秋川左岸沿いを少しで、

大悲願寺への道標に従い左の細道を上がる。

JR五日市線の踏切近くからふり返ると、正光寺周辺や背後の山並みなどの展望が一望

できる。

踏切を越えれば大黑天の大悲願寺(だいひがんじ)は近い。山門の前に、白梅がチラホ

ラと咲き出していた。

大悲願寺は、建久2年(1191)に源頼朝の命を受けた平山季重(すえしげ)が建立

したとのこと。15世僧正秀雄(しゆうゆう)は伊達政宗の末弟で、その縁で訪れた政宗

が境内に咲く白萩に心を引かれ、後日所望した書簡が残っているという。

多摩新四国八十八ヶ所第59番札所で、東国花の寺百ヶ寺第11番寺院でもある。

山門を入った正面の「無畏閣(むいかく)」と呼ぶ観音堂にには、国重要文化財の阿弥

陀三尊像が安置されているとか。正面欄間の彫刻も見事なもの。

書院造りの本堂は右手にあり、元禄8年(1695)の建築で都の有形文化財。歴史を

感じられる大黑天は、本堂右手の玄関の中に祭られていた。

玄関前の縁台には、乾燥中の切り餅が並んでいる。

うっそうとした杉木立などに囲まれた広い境内には、四国霊場八十八か所のご本尊の石

像が巡拝できる、新しいお砂踏み霊場が設けられていた。

ちなみに、私はこの大悲願寺には以前に2度ほど来たことがあり、第二次大戦末期には

新宿中村屋の創業者である相馬愛藏(そうまあいぞう)と国光(こっこう)夫妻が疎開し

ていたことを、臼井吉見の大河小説「安曇野」で読んだことも思い出す。

山門前を南へ、JR五日市線の先で急石段を下り、五日市街道の旧道に出て駅に向かう。

近くの民家のナンテンとキンカンが鮮やかな彩り。三内橋の手前で右折して五日市線に

平行する旧道へ。ロウバイの咲く民家もある。

北からの都道3号に合して五日市駅前に戻り、五日市の中心街を抜ける都道33号・桧

原(ひのはら)街道を西進する。

「五日市ひろば」と呼ぶ小公園の道路際に「五日市の市神様(いちがみさま)」の説明

板があり、五日市の市のことが記され、傍らに大きな自然石が祭られていた。

すぐ先の「寿美屋」と呼ぶそば店の横のお堂が、恵比寿天の下町(しもちょう)地蔵堂。

そばに「子育地蔵尊」の説明板があり、地蔵尊は五日市下町女人27人により元禄12

年(1699)に造立されたとのこと。傍らにそのことが刻まれた台石らしい自然石があ

る。

お堂内には、その子育地蔵ともう一つの地蔵さんが見えたが、恵比寿天は確認できなか

った。

五日市郵便局の先のT字路に阿伎留(あきる)神社への道標があったので、立ち寄るこ

とにした。細い通りを南進し、左カーブする地点の南側一帯が阿伎留神社の深い森になっ

ていた。

阿伎留神社は、延長5年(927)の延喜式神名帳(えんぎしきじんみょうちよう)に

記された、武蔵国多摩8座の筆頭に挙げられた「式内社」と呼ぶ古社。鎌倉時代以降は源

頼朝、足利尊氏、後北条氏から神領が寄進され、徳川家康からは御朱印10石を寄せられ、

以後代々の将軍からの朱印状12通が残っているという。

現在の拝殿、本殿は明治21年(1888)の完成、大鳥居を入って正面の神楽殿↓も

立派な造り。

御輿蔵(みこしぐら)には、きらびやかな神輿(みこし)が10基近く並んでいた。

森に囲まれた境内には幾つもの摂社が点在しているが、大鳥居近くのこの「占方神社」

の名は私にとっては初めてのよう。

桧原街道に向けて戻り、すぐ手前に平行する細道を西進、少し下がってさらに進んで福

禄寿を祭る玉林寺(ぎょくりんじ)へ。

玉林寺は定和3年(1347)の開山、本堂は弘化5年(1847)の建立で、内陣に

は草木花鳥や龍を描いた48枚の天井絵があるという。

山門前に新しい仁王像が立ち、境内はよく整えられた植栽が多くて気持ちよい。

中央部には石庭もあり、福禄寿は新しいお堂に祭られていた

先ほどの下町地蔵堂と、次の番場地蔵堂の朱印所もここになっている。3つの御朱印を

頂き、番場地蔵堂への道も教えていただいた。

西側の小さい山門を出て、広い墓地の間の斜面を北に向かって上がる。墓地の右手斜面

上部には大きな新しい石像が見えるが、何の像かは分からない。

墓地の上部、白壁の間の門を出た上の新しい小さなお堂が番場地蔵堂で、毘沙門天が祭

られていた。

玉林寺境内に戻り、東側の山門を出て西へ、スイセンの咲く秋川左岸沿いに少しで佳月

橋際に出た。石積みの場所があったのでここで昼食とし、弁当を広げる。

12時42分に食事を終え、佳月橋を渡って小和田集落の西端に入った。上の写真は橋

からの上流側、下は下流側の眺め。

南に高い斜面に向かって少し上がり、「秋川渓谷リバーティオ」の看板に従い西に向か

う。家並みが終わって間もなく、杉木立の中に木造のコテージの並ぶ秋川渓谷リバーティ

オがあった。

その先は舗装が切れて細い山道となり、薄暗い杉並木の下を進んで行くと秋川右岸から

次第に離れて高みに上がって行く。

道がこの先続くか不安になりながらも進むと下りとなり、「この先工事中で通行止」の

看板もあった。

ダメなら戻ろうと下ったら、「かたらいの路 秋川丘陵コース」の案内図があり、すぐ

先の橋で秋川支流を渡れるようになっていてひと安心。

その先にももう一つ橋があり、いずれも鉄製の欄干の塗り替えを終えたばかり。これが

工事中だったと分かる。

すぐ先の斜面を上がると、桧原街道にかかる沢戸橋の西に出た。街道は90度右カーブ

して本郷集落を直進し、右手に「喜正」と記された造り酒屋が目に入る。

その先のT字路を左へ、次のT字路を左折して戸倉小際に出た。

その北側から「寺坂」と呼ぶ急坂を上がり、水道タンクのある都水道局戸倉給水所前を

進み、布袋尊を祭る光源寺(こうげんじ)の山門前に着いた。傍らに「都史跡 戸倉城跡」

の説明板が2つ並んでいる。

光源寺は、室町幕府の初代将軍、足利尊氏が開基という禅寺。尊氏が擁立した後光厳天

皇がまだ親王のとき、南朝方に追われて5年ほど隠れ住んだ旧跡といわれているという。

にこやかで大きな布袋像は、山門を入った左手に露座で祭られていた。本堂は正面にあ

り、山を背にした境内は閑静なたたずまい。

山門を出て東側の斜面には、都指定天然記念物「光厳寺のヤマザクラ」が4本立つ。

一番南のサクラは、幹周5.33m、枝張り東西25m、南北18mで、樹齢は400

年以上と推定される巨樹。地元では「光厳寺の大桜」と呼ばれ親しまれているという。

ほかの3株は手前の招魂碑近くに立ち、いずれも幹周2m以上の古木である。

光厳寺からの下り道、東方の谷間に五日市の家並みや、遠くにはビルも望まれる。

西戸倉集落を北に下り桧原街道を横断、坂下集落を抜けて閑静な秋川左岸の旧道に回ろ

うとしたが、家並みが途切れた先を下るも橋が無い。桧原街道に戻り、街道を進むことに

した。

どうやら坂下集落のY字路で橋とは違う道に入ったようだ。でも、桧原街道も川側に歩

道があり、車の交通量も少ないので煩わしさは感じない。

1㎞足らずで十里木(じゅうりぎ)交差点に出た。桧原街道を左に分けて都道201号

へ。すぐ先の十里木駐車場際に、武蔵五日市七福神のたすきを掛けた大きな石像が立って

いた。

秋川が大きく90度カーブする近くで落合橋を渡り、秋川の支流、養沢川の左岸沿いに

ある落合集落へ。日本酒の直売や料理を味わえるやまざき酒舗前を通過する。

間もなく、養沢川↑の広い河原に最後の徳雲院(とくうんいん)が見えてきた。都道か

ら階段を下り、すっかり陽が陰って寒々しいが開放的な境内に入る。

徳雲院は、戦国時代に先ほどの光厳寺の21世、雲英台東堂和尚の開山とされるが、昭

和9年(1934)以前は無住のときが長かったという。

境内は梅が多いが、まだ枯れ枝のまま。本堂横の庫裡(くり)で最後の寿老人の御朱印

をいただき、記念にとタオルも下さった。

本堂内には肝心の寿老人が見えないので聞くと、階段近くにあるという。庫裡の外の温

度計は3℃だった。

梅の木の多い東側に回り、階段を背にした小さいお堂に祭られた新しい寿老人に参拝し、

15時ちょうどに七福神巡りを終える。

墓地のミツマタがたくさん花を見せ、モクレンらしいつぼみもかなりふくらんでいる。

往路を十里木交差点まで戻り、桧原街道側にある十里木バス停に行くも、次のバスは

15時39分までない。

さらに1.5㎞余り戻って本郷集落の戸倉バス停に15時32分に着き、今日のゴール

とした。

9分後に来た西東京バスに乗り、JR五日市駅には15時50分に着いた。

最高気温は10℃近くかと思われるが、風も無く日中の日差しは暖かに感じ、ほかに七

福神巡りの人に会うこともなく、山里の集落と五日市の町中をめぐる静かな七福神巡りだ

った。

(天気 快晴後晴 距離 12㎞、地図(1/2.5万) 五日市、歩行地 あきる野市、

歩数 25,700、累積標高差 約690m)

いただいた記念色紙。色紙代は300円、御朱印は1か所200円ずつで、1月末日ま

では各寺院で押印してもらえる。

にほんブログ村