2013年1月6日(日)

新春2度目の七福神巡りとして、隅田川七福神巡りに出かけた。

隅田川七福神は、約200年前の文化年間(1804~17)に始まったといわれ、向

島文化園に集う文人たちが園主が愛蔵していた福禄寿像に目をとめ、お正月の楽しみとし

て七福神詣でをしたいと相談して周辺の寺社を探し、見つからないところは知恵をめぐら

せてコースを編んでいったという。

東武伊勢崎線の堀切駅を9時56分にスタートし、線路を歩道橋で越えて線路の西に平

行する道を南下する。

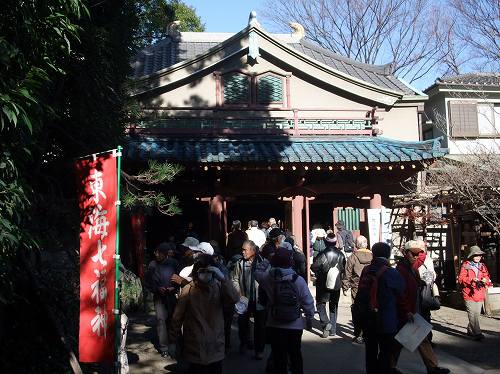

600mほどで右折すると、毘沙門天の多聞寺(たもんじ)である。創建は天徳年間

(957~60)の古寺で、400年ほど前にこの地に移ったとか。本尊の毘沙門天は、

弘法大師の作と伝えられているという。

かやぶき屋根の山門をくぐり、本堂に祭られている毘沙門天に参拝する。境内には庭木

が多く、六地蔵の座像のほか、新しい永代供養塔である常楽塔や、映画人墓碑などが目に

付いた。

隅田五丁目の住宅地を南下して鐘ヶ淵通りに出る。墨堤(ぼくてい)通りを横断して梅

若橋の手前を左折し、隅田川左岸沿いに細長い都立東白髭(ひがししらひげ)公園に入る。

この辺はゼロメートル地帯なので、震災時などの防災拠点として造成されたもの。

園内の一角に、梅若寺とも呼ばれる木母寺(もくぼじ)がある。境内の梅若塚は謡曲な

どで知られた旧跡。

「たづね来て問はばこたえよ都鳥(みやこどり)すみだ河原の露ときえぬと」の辞世で

死んだ梅若丸は当時12歳だったとか。

新しいお堂の隣に塚があり、境内には謡曲「隅田川」の碑など30基の石碑が並んでいる。

公園の中ほどに、石造のまといがシンボルタワーとして立っていた。

すぐ先、首都高速道路を背にした隅田川神社にも立ち寄り参拝する。境内の霜は寒さで溶けずに白い。

防災拠点の一環として、公園の東側には屏風のように13階建ての高層住宅が並び、建

物には防災シャッターや避難用ゲートが設けられているという。

公園の東端から明治通りに出て、白髭橋東詰交差点から墨堤通りへ。すぐ先に、セイコ

ーミュージアムがあったので入館する(無料)。

館内には時と時計の進化、和時計のコレクション、セイコー時計の製品史などの展示、

スポーツ時計の体験コーナーなどがあり、時計に興味ある人は立ち寄りの場だ。

白髭神社上交差点の先を入り、寿老神の白髭神社に行く。天暦5(951)年、慈恵大

師が近江国の白髭大明神の分霊を祭ったのが起源とされるという。

境内には、墨田区保護樹木のケヤキやイチョウ、シイノキなどが立ち、富士講の講社が

建立した「山玉向島講社の碑」や、多くの句碑などが並ぶ。

御輿蔵(みこしぐら)には、嘉永元(1848)年製で重量1,150㎏の大御輿など

が並んでいた。

神社の先を南東に300mほどで、福禄寿の向島百花園である。江戸の町人文化が花開

いた文化、文政期(1804~30)に、花の咲く草花鑑賞を中心の花園として開園され

たもの。現在は国指定名勝・史跡になっている。

冬期で花は少ないが縦横に巡れる遊歩道が設けられていて、東側には池もあり、都心と

は思えぬ静かなたたずまい。売店では甘酒や七草かゆなどが味わえる。

福禄寿は、売店の先の小さいお堂に祭られていた。売店近くの東屋には、毎年皇室に献

上しているという春の七草を盛り込んだ「七草籠」が展示されている。

隣接する児童公園の角から折り返すように西に向かい、左からの地蔵坂通りと合して墨

堤通りの交差点に出る。

交差点際の小スペースにあるのが子育て地蔵尊の地蔵堂。文化年間(1804~18)

の隅田川堤防修繕工事で土中から発見されたものとか。

天保3(1832)年には十一代将軍徳川家齊が鷹狩りに来て参拝したという。すぐ先

には、きびだんごを販売する小さい店もあった。

墨堤通りを南進し、アサヒビール前を通過して少年野球場交差点まで行く。すぐ右手、

首都高速道路の手前に言問団子(ことといだんご)の店がある。

交差点を渡った小公園には、隅田川七福神の案内石碑が立っていた。

墨堤通りから伸びる見番(けんばん)通りに入ってすぐ右手が、弁財天の長命寺(ちょ

うめいじ)である。

比叡山延暦寺の末寺で、三代将軍家光が鷹狩りの途中で腹痛になり休憩し、境内の井戸

水を飲むと快癒した。喜んだ家光は井戸に「長命水」の名を与え、寺にも長命寺の称号を

授けたとのこと。

弁財天は琵琶湖の弁財天の分身で、通称「老女弁天」と呼ばれているという。本堂はコ

ンクリートづくり。境内には芭蕉雪見の句碑など石碑が多い。

境内にはテント張りの店も出て、七草がゆや金太郎飴、縁起物などを販売していた。

境内から西側の門を出ると、首都高速のそばに「長命寺桜もち」を販売する山本やの店

舗があり、参拝者などで賑わっていた。

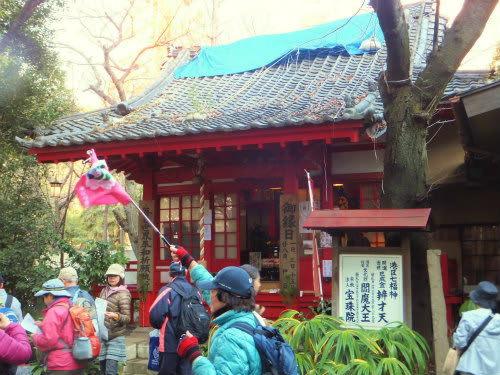

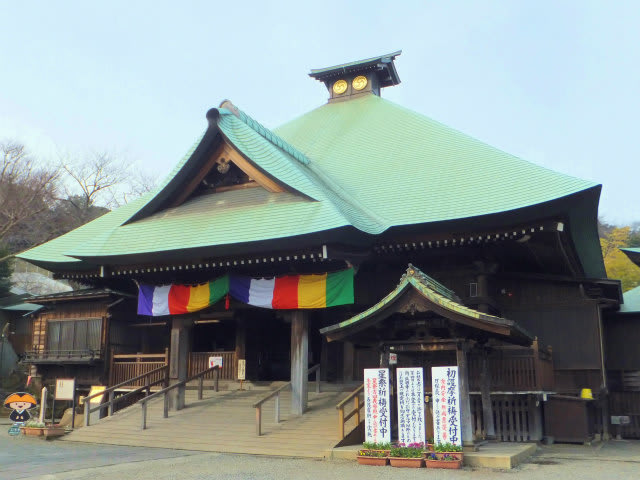

南に隣接しているのが布袋尊の弘福寺(こうふくじ)。

見番通りが表門だが、西側の首都高速道路側にも門がある。関東には少なく中国色の強

い黄檗宗(おうばくしゆう)の寺で、中国風二層の本堂はこの七福神の寺社中で最大、東

側の山門も唐風の独特のものである。

山門を入り右手の小さいお堂には、咳の爺婆尊(せきのじじばばそん)といわれる男女

2体の石像が祭られていて、口中に病あるものは爺に、咳を病むものは婆に祈願し、全快

したらいり豆と番茶をそえてお礼供養する風習が残っているという。

境内のテントでは、せき止飴を販売していた。

見番通りを先に進む。小さい通りの角に京小間物の店があり、京都のみやびな人形など

が並んでいた。

次の信号の手前を右手に折れ、最後の恵比寿神と大国神を祭る三囲(みめぐり)神社に

入った。

文和年間(1352~6)に近江の三井寺の僧が改築の際に老翁の像を見つけ、その像

の回りを白狐が3回回って消え去ったことから神社の名が生まれたとか。

三井家が江戸進出時にその名にあやかって守護神とし、境内には三越呉服店の創始者、

日比翁助(ひびおうすけ)の歌碑や、2009年に三越池袋店から移設された青銅製のラ

イオン像がある。

恵比寿神と大国神は、本堂左手の社殿に祭られていた。

本殿前左手の狐像は目尻が下がった温和な表情で、「三囲のコンコンさん」と呼ばれて

いる。境内には芭蕉門下の第一の高弟、宝井其角(たからいきかく)の句碑や、伊賀上野

城主藤堂高睦奉納の記念銘石、老翁老嫗の石像、包丁塚、三角石鳥居など興味深いものが

多い。

七福神巡りを終え、浅草駅に向かう。見番通りの少し先にある、すみだ郷土文化資料館

で新春イベントとして隅田囃子の演奏をしているというので入館する。

入口近くで演奏を少し聴いた後、常設展示の「すみだのあゆみ」や、特別展示の「隅田

川の情景ー橋と渡し」、東京空襲の悲惨な様子を描いた区民の絵などを鑑賞する。

言問橋東交差点からは、東京スカイツリーが間近に望まれる。

すぐ先の牛島神社にも入って参拝し、南に接する隅田公園に入る。牛島神社の鳥居の向

こうにも、東京スカイツリーがよく見える。

中心の池にはカモメなど水鳥が多く、周囲の松にはは金沢の兼六園のような雪吊りが施

されている。

公園は水戸徳川邸旧跡で江戸時代は花見の名所として知られ、明治遷都後の明治8(18

75)年には明治天皇が花宴を開催したとのことで、天皇御製の碑もある。

東武伊勢崎線の高架下を抜けて北十間川(きたじゆつけんがわ)を渡る。

墨田区役所に沿って首都高速道路下に回り、隅田川沿いに出る。

新しい勝海舟像の立つ市役所西側の広場を抜けて吾妻橋↓を渡り、東武伊勢崎線や東京

メトロ銀座線の浅草駅際に14時41分に着いた。

(天気 晴、距離 6.5㎞、地図(1万分の1) 青戸、上野、日本橋、歩行地 足立

区、墨田区、台東区、歩数 12,700)

このあと、初詣客で賑わう浅草観音・浅草寺にも回って参拝して、東京メトロ銀座線の

浅草駅から上野駅経由で帰途につく。

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

新春2度目の七福神巡りとして、隅田川七福神巡りに出かけた。

隅田川七福神は、約200年前の文化年間(1804~17)に始まったといわれ、向

島文化園に集う文人たちが園主が愛蔵していた福禄寿像に目をとめ、お正月の楽しみとし

て七福神詣でをしたいと相談して周辺の寺社を探し、見つからないところは知恵をめぐら

せてコースを編んでいったという。

東武伊勢崎線の堀切駅を9時56分にスタートし、線路を歩道橋で越えて線路の西に平

行する道を南下する。

600mほどで右折すると、毘沙門天の多聞寺(たもんじ)である。創建は天徳年間

(957~60)の古寺で、400年ほど前にこの地に移ったとか。本尊の毘沙門天は、

弘法大師の作と伝えられているという。

かやぶき屋根の山門をくぐり、本堂に祭られている毘沙門天に参拝する。境内には庭木

が多く、六地蔵の座像のほか、新しい永代供養塔である常楽塔や、映画人墓碑などが目に

付いた。

隅田五丁目の住宅地を南下して鐘ヶ淵通りに出る。墨堤(ぼくてい)通りを横断して梅

若橋の手前を左折し、隅田川左岸沿いに細長い都立東白髭(ひがししらひげ)公園に入る。

この辺はゼロメートル地帯なので、震災時などの防災拠点として造成されたもの。

園内の一角に、梅若寺とも呼ばれる木母寺(もくぼじ)がある。境内の梅若塚は謡曲な

どで知られた旧跡。

「たづね来て問はばこたえよ都鳥(みやこどり)すみだ河原の露ときえぬと」の辞世で

死んだ梅若丸は当時12歳だったとか。

新しいお堂の隣に塚があり、境内には謡曲「隅田川」の碑など30基の石碑が並んでいる。

公園の中ほどに、石造のまといがシンボルタワーとして立っていた。

すぐ先、首都高速道路を背にした隅田川神社にも立ち寄り参拝する。境内の霜は寒さで溶けずに白い。

防災拠点の一環として、公園の東側には屏風のように13階建ての高層住宅が並び、建

物には防災シャッターや避難用ゲートが設けられているという。

公園の東端から明治通りに出て、白髭橋東詰交差点から墨堤通りへ。すぐ先に、セイコ

ーミュージアムがあったので入館する(無料)。

館内には時と時計の進化、和時計のコレクション、セイコー時計の製品史などの展示、

スポーツ時計の体験コーナーなどがあり、時計に興味ある人は立ち寄りの場だ。

白髭神社上交差点の先を入り、寿老神の白髭神社に行く。天暦5(951)年、慈恵大

師が近江国の白髭大明神の分霊を祭ったのが起源とされるという。

境内には、墨田区保護樹木のケヤキやイチョウ、シイノキなどが立ち、富士講の講社が

建立した「山玉向島講社の碑」や、多くの句碑などが並ぶ。

御輿蔵(みこしぐら)には、嘉永元(1848)年製で重量1,150㎏の大御輿など

が並んでいた。

神社の先を南東に300mほどで、福禄寿の向島百花園である。江戸の町人文化が花開

いた文化、文政期(1804~30)に、花の咲く草花鑑賞を中心の花園として開園され

たもの。現在は国指定名勝・史跡になっている。

冬期で花は少ないが縦横に巡れる遊歩道が設けられていて、東側には池もあり、都心と

は思えぬ静かなたたずまい。売店では甘酒や七草かゆなどが味わえる。

福禄寿は、売店の先の小さいお堂に祭られていた。売店近くの東屋には、毎年皇室に献

上しているという春の七草を盛り込んだ「七草籠」が展示されている。

隣接する児童公園の角から折り返すように西に向かい、左からの地蔵坂通りと合して墨

堤通りの交差点に出る。

交差点際の小スペースにあるのが子育て地蔵尊の地蔵堂。文化年間(1804~18)

の隅田川堤防修繕工事で土中から発見されたものとか。

天保3(1832)年には十一代将軍徳川家齊が鷹狩りに来て参拝したという。すぐ先

には、きびだんごを販売する小さい店もあった。

墨堤通りを南進し、アサヒビール前を通過して少年野球場交差点まで行く。すぐ右手、

首都高速道路の手前に言問団子(ことといだんご)の店がある。

交差点を渡った小公園には、隅田川七福神の案内石碑が立っていた。

墨堤通りから伸びる見番(けんばん)通りに入ってすぐ右手が、弁財天の長命寺(ちょ

うめいじ)である。

比叡山延暦寺の末寺で、三代将軍家光が鷹狩りの途中で腹痛になり休憩し、境内の井戸

水を飲むと快癒した。喜んだ家光は井戸に「長命水」の名を与え、寺にも長命寺の称号を

授けたとのこと。

弁財天は琵琶湖の弁財天の分身で、通称「老女弁天」と呼ばれているという。本堂はコ

ンクリートづくり。境内には芭蕉雪見の句碑など石碑が多い。

境内にはテント張りの店も出て、七草がゆや金太郎飴、縁起物などを販売していた。

境内から西側の門を出ると、首都高速のそばに「長命寺桜もち」を販売する山本やの店

舗があり、参拝者などで賑わっていた。

南に隣接しているのが布袋尊の弘福寺(こうふくじ)。

見番通りが表門だが、西側の首都高速道路側にも門がある。関東には少なく中国色の強

い黄檗宗(おうばくしゆう)の寺で、中国風二層の本堂はこの七福神の寺社中で最大、東

側の山門も唐風の独特のものである。

山門を入り右手の小さいお堂には、咳の爺婆尊(せきのじじばばそん)といわれる男女

2体の石像が祭られていて、口中に病あるものは爺に、咳を病むものは婆に祈願し、全快

したらいり豆と番茶をそえてお礼供養する風習が残っているという。

境内のテントでは、せき止飴を販売していた。

見番通りを先に進む。小さい通りの角に京小間物の店があり、京都のみやびな人形など

が並んでいた。

次の信号の手前を右手に折れ、最後の恵比寿神と大国神を祭る三囲(みめぐり)神社に

入った。

文和年間(1352~6)に近江の三井寺の僧が改築の際に老翁の像を見つけ、その像

の回りを白狐が3回回って消え去ったことから神社の名が生まれたとか。

三井家が江戸進出時にその名にあやかって守護神とし、境内には三越呉服店の創始者、

日比翁助(ひびおうすけ)の歌碑や、2009年に三越池袋店から移設された青銅製のラ

イオン像がある。

恵比寿神と大国神は、本堂左手の社殿に祭られていた。

本殿前左手の狐像は目尻が下がった温和な表情で、「三囲のコンコンさん」と呼ばれて

いる。境内には芭蕉門下の第一の高弟、宝井其角(たからいきかく)の句碑や、伊賀上野

城主藤堂高睦奉納の記念銘石、老翁老嫗の石像、包丁塚、三角石鳥居など興味深いものが

多い。

七福神巡りを終え、浅草駅に向かう。見番通りの少し先にある、すみだ郷土文化資料館

で新春イベントとして隅田囃子の演奏をしているというので入館する。

入口近くで演奏を少し聴いた後、常設展示の「すみだのあゆみ」や、特別展示の「隅田

川の情景ー橋と渡し」、東京空襲の悲惨な様子を描いた区民の絵などを鑑賞する。

言問橋東交差点からは、東京スカイツリーが間近に望まれる。

すぐ先の牛島神社にも入って参拝し、南に接する隅田公園に入る。牛島神社の鳥居の向

こうにも、東京スカイツリーがよく見える。

中心の池にはカモメなど水鳥が多く、周囲の松にはは金沢の兼六園のような雪吊りが施

されている。

公園は水戸徳川邸旧跡で江戸時代は花見の名所として知られ、明治遷都後の明治8(18

75)年には明治天皇が花宴を開催したとのことで、天皇御製の碑もある。

東武伊勢崎線の高架下を抜けて北十間川(きたじゆつけんがわ)を渡る。

墨田区役所に沿って首都高速道路下に回り、隅田川沿いに出る。

新しい勝海舟像の立つ市役所西側の広場を抜けて吾妻橋↓を渡り、東武伊勢崎線や東京

メトロ銀座線の浅草駅際に14時41分に着いた。

(天気 晴、距離 6.5㎞、地図(1万分の1) 青戸、上野、日本橋、歩行地 足立

区、墨田区、台東区、歩数 12,700)

このあと、初詣客で賑わう浅草観音・浅草寺にも回って参拝して、東京メトロ銀座線の

浅草駅から上野駅経由で帰途につく。

にほんブログ村

。

。

V

V