2020年8月16日(日)

前回の投稿後に塩の道千国街道のレポートを確認したところ、全行程中で柏矢町~安曇

沓掛間の記録がないのに気づきました。そこで古い資料入りの段ボールを探してみたら見

つかったので、報告することにします。

ただ、17年前の2003(平成15)年の記録で、デジカメではなくフイルムカメラ

で撮った写真なので、プリントををスキャナーでスキャンしました。彩りもピントもいま

ひとつですがそのまま報告しますので、ご覧いただければ幸いです。

========================================

2003年10月1日(水)

松本市内のビジネスホテルを出て、松本駅からJR大糸線下り電車に乗る。8時39分

に柏矢町(はくやちょう)駅で下りた。

拡幅中の駅前通りを東へ、とうとうと流れる矢原堰(やばらぜき)を越えて、南北に走

る塩の道に入る。柏矢町の商店街は、車がスピードを出して通過するので注意して進む。

ほどなく商店街は終わり、稲穂の向こうに常念岳が姿を見せた。

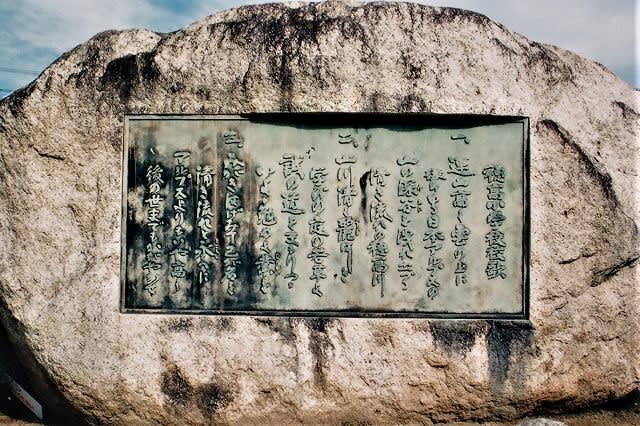

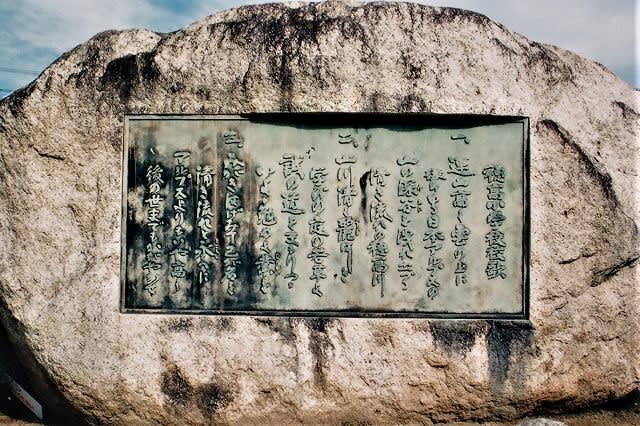

三枚橋交差点の手前に三枚橋公園があった。もとは穂高小の跡で、大石に埋め込まれた

穂高小校歌の校歌碑↓や、国会開設運動などをした幕末から明治初期の自由民権家・松沢

求策之碑が立っていた。

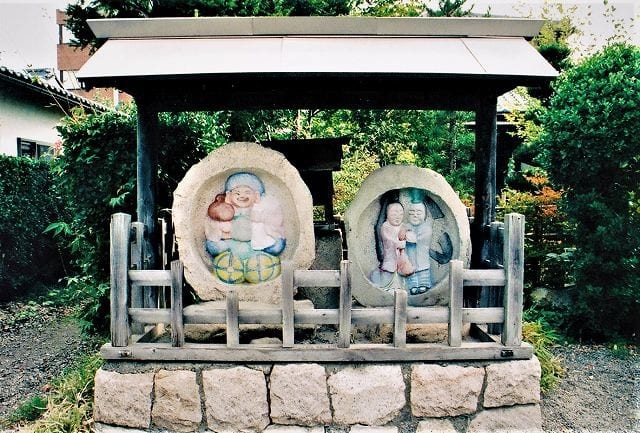

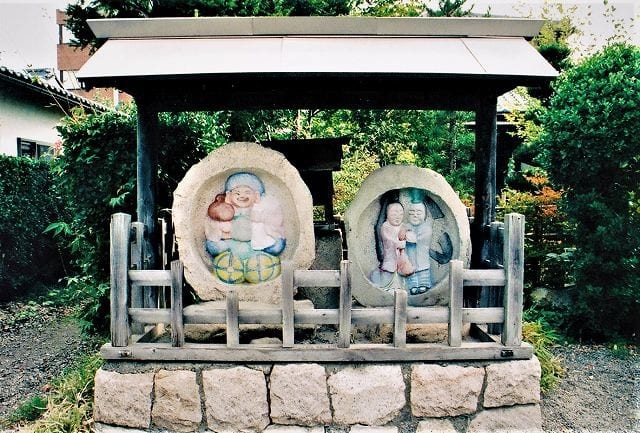

穂高神田町簡易郵便局前には、彩色した道祖神と大黒さんが並んでいる。穂高町は道祖

神の宝庫。数年前に町内をあちこち歩いたが、立派な道祖神が多かった。

穂高町の町並みに入り、役場前の参道を進んで穂高神社に詣でる。安曇野を代表する神

社で延喜式内社(えんぎしきないしゃ)。

太い杉木立に囲まれた境内には、海の神を祭る本殿を中心に、若宮社、地元に伝承する

ものぐさ太郎や日光泉小太郎のブロンズ、塩の道道祖神などがある。

水のきれいな穂高はわさびの産地。通りにはわさび漬けの店がいくつか見られた。

蔵造りの家の前に、大きな庚申塔や二十三夜塔などが並んでいる。

民家の庭先に立派な松がある次の交差点を左折して、等々力町で大糸線の西に出る。

穂高ギャラリーや握手像の道祖神↑前を通過して、貝梅(かいばい)集落を抜け烏川右

岸に出た。烏川と穂高川にかかる穂高橋付近は、いったん国道147号線に出て、再び大

糸線の西に回る。

湾曲して流れる穂高川のそばに、かじかの里公園があった。カジカの養殖場があり、幾

つもの生け簀(いけす)に大小様々なカジカがたくさん泳いでいる。

園内を回遊する流れに吊り橋が架かり、有明山などの展望の良い自然公園である。

その先しばらくは広々とした田園地帯。まだ幾らか残る黄金田や、咲き残るコスモスの

向こうに有明山周辺の山並みが連なる。

緩いカーブの道路に散在する青木新田の家並みには、街道らしい風情が残されていた。

追分集落に入り、とっつきにある青嶋神社で休憩。立派なアカマツに囲まれた境内、社

殿の南側に大黒天などの石仏が並んでいた。

無人の信濃追分駅↓の先で国道の東に出る。

穂高川の手前に、ナカニシアートミュージアムというのがあった。池田満寿夫、横尾忠

則、草間彌生、長岡京城などの作品を展示しているらしい。

穂高川にかかる高橋橋からは、北に爺ヶ岳、鹿島槍、五竜岳などの展望が望まれ、東側

山腹には、北アルプスの展望が良さそうな池田町立美術館の大きな建物が見える。

石の道標に従い、十日市場集落で再び道を北にとり、刈り入れ後の田園地帯を進む。ト

ンビが数羽、ピーヒョロロと鳴きながら飛ぶ。

昼食地にと目論んでいた内鎌(ないがま)神社の森が右前方に見えたので、あづみのの

柱という新興住宅地の横を東に入り、コサギの飛ぶ流れに沿って進んだら、會染八幡宮だ

った。内鎌神社はすぐ北側らしい。

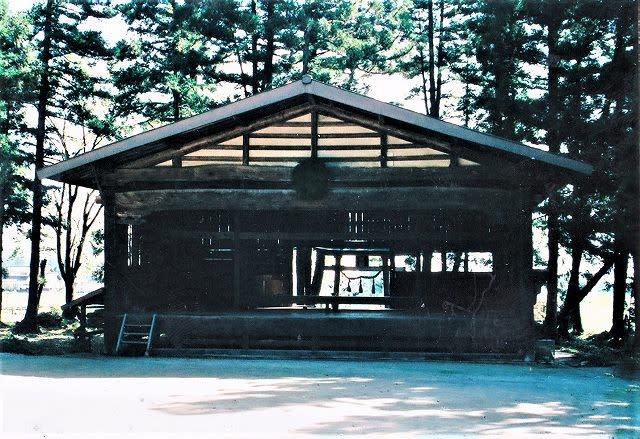

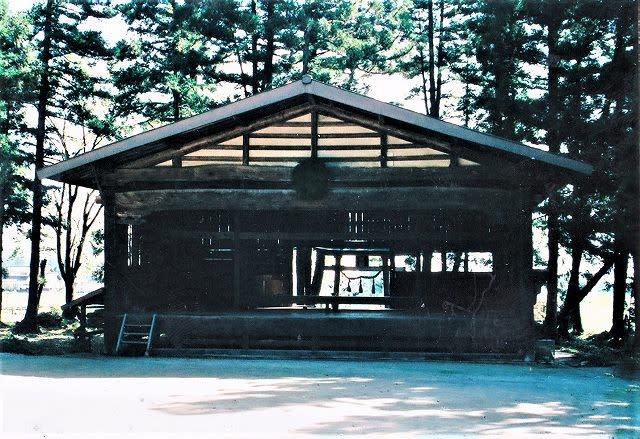

アカマツに囲まれた境内。解放された舞台があったので上がって昼食をさせてもらう。

正面に大きな杉玉が下がっていた。

食事を終え、杉木立に囲まれた内鎌神社へ回る。境内に、文政11(1828)年銘の

道祖神や、斎藤瀏・史(ふみ)父娘の歌碑があった。

神社の裏手からは、黄金の稲穂の向こうに爺ヶ岳、鹿島槍、西側に有明山などの展望が

広がる。

塩の道に戻る西への道筋には、歌人で書家として知られたアララギ派の長老、岡麓終焉

の家(おかふもとしゅうえんのいえ)が残っており、庭先には歌碑もあった。

内鎌集落を北に向かう。10月に入ったとはいえ、午後の日差しが強まり汗ばんできた。

でも空気は乾燥しているので、林中集落で木陰に入ると涼しい。

休耕田の大豆もだいぶ色づいてきている。

ほどなく宇佐八幡宮。「万延元(1860)年8月」と記された吹き抜けの舞台がある。

社殿前の狛犬は、丸っこい顔でユーモラスな姿だ。

二十三夜塔や道祖神、養蚕大神、御岳大神といった古い石仏群が境内西側に並んでいた。

神社の北側付近から道筋にはナナカマドの並木が続き、赤く色づいた実がたくさん付い

ている。

池田町の中心に近づいたところに十王堂という小さなお堂があり、二十三夜塔と道祖神

が並んでいた。

右と左に二つの枡形を曲がって、池田町の中心街に入る。「金の鈴会館」と呼ぶ池田町

観光協会近くに牛つなぎ石があるはずだが、見つからなかった。

通りの西側にある浄念寺に寄る。上が鐘楼になっている山門は竜宮城のようなユニーク

な形。本堂の屋根にはしゃちほこが上がり、庭には大きな石灯ろうがあった。

残暑が厳しくのどが渇いた。Aコープ池田店でアイスを買ってゆっくり休憩する。如意

輪観音や二十三夜塔などの石仏の並ぶ辺りで町並みは終わった。

塩の道は再び田園地帯に入った。南正科バス停を過ぎた辺りで、爺ヶ岳や鹿島槍ヶ岳の

山容が一層迫って見える。正科の郵便局先で県道に分かれて北東に道をとる。

すぐ先の段丘上にある竈神社に回る。大ケヤキがあるというが見つからず、太い杉木立

だけが目についた。急がぬと安曇沓掛(あずみくつかけ)駅から予定の列車に間に合いそ

うにないと分かり、焦ってきたせいだろうか。

秋ソバが花盛りの原集落から宮本集落までは緩い上り道が続く。残り時間を気にしなが

ら息を弾ませて進み、昨年7月の塩の道歩きのスタート地、仁科(にしな)神明宮の鳥居

の前に着いた。

もう神社に参拝する時間は無い。鳥居に向かって頭を垂れ、宮本集落を西に下る。

高瀬川の宮本橋へ向かう道筋、西側の山腹や川向こうの田んぼのあぜに、幻想的な野焼

きの白煙が上がる。秋の安曇野の象徴ともいえるのどかな光景である。

ゆっくりと眺める暇もなく宮本橋を渡り、大きな工場の北を回って16時05分に安曇

沓掛駅に着いた。

5分後に来た松本行き上り電車は混んでいたが、間に合ったのでほっとする。

(天気 晴、距離 19㎞、地図(1/2.5万) 豊科、明科、信濃池田、大町南部、

歩行地 穂高町、池田町、大町市)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

前回の投稿後に塩の道千国街道のレポートを確認したところ、全行程中で柏矢町~安曇

沓掛間の記録がないのに気づきました。そこで古い資料入りの段ボールを探してみたら見

つかったので、報告することにします。

ただ、17年前の2003(平成15)年の記録で、デジカメではなくフイルムカメラ

で撮った写真なので、プリントををスキャナーでスキャンしました。彩りもピントもいま

ひとつですがそのまま報告しますので、ご覧いただければ幸いです。

========================================

2003年10月1日(水)

松本市内のビジネスホテルを出て、松本駅からJR大糸線下り電車に乗る。8時39分

に柏矢町(はくやちょう)駅で下りた。

拡幅中の駅前通りを東へ、とうとうと流れる矢原堰(やばらぜき)を越えて、南北に走

る塩の道に入る。柏矢町の商店街は、車がスピードを出して通過するので注意して進む。

ほどなく商店街は終わり、稲穂の向こうに常念岳が姿を見せた。

三枚橋交差点の手前に三枚橋公園があった。もとは穂高小の跡で、大石に埋め込まれた

穂高小校歌の校歌碑↓や、国会開設運動などをした幕末から明治初期の自由民権家・松沢

求策之碑が立っていた。

穂高神田町簡易郵便局前には、彩色した道祖神と大黒さんが並んでいる。穂高町は道祖

神の宝庫。数年前に町内をあちこち歩いたが、立派な道祖神が多かった。

穂高町の町並みに入り、役場前の参道を進んで穂高神社に詣でる。安曇野を代表する神

社で延喜式内社(えんぎしきないしゃ)。

太い杉木立に囲まれた境内には、海の神を祭る本殿を中心に、若宮社、地元に伝承する

ものぐさ太郎や日光泉小太郎のブロンズ、塩の道道祖神などがある。

水のきれいな穂高はわさびの産地。通りにはわさび漬けの店がいくつか見られた。

蔵造りの家の前に、大きな庚申塔や二十三夜塔などが並んでいる。

民家の庭先に立派な松がある次の交差点を左折して、等々力町で大糸線の西に出る。

穂高ギャラリーや握手像の道祖神↑前を通過して、貝梅(かいばい)集落を抜け烏川右

岸に出た。烏川と穂高川にかかる穂高橋付近は、いったん国道147号線に出て、再び大

糸線の西に回る。

湾曲して流れる穂高川のそばに、かじかの里公園があった。カジカの養殖場があり、幾

つもの生け簀(いけす)に大小様々なカジカがたくさん泳いでいる。

園内を回遊する流れに吊り橋が架かり、有明山などの展望の良い自然公園である。

その先しばらくは広々とした田園地帯。まだ幾らか残る黄金田や、咲き残るコスモスの

向こうに有明山周辺の山並みが連なる。

緩いカーブの道路に散在する青木新田の家並みには、街道らしい風情が残されていた。

追分集落に入り、とっつきにある青嶋神社で休憩。立派なアカマツに囲まれた境内、社

殿の南側に大黒天などの石仏が並んでいた。

無人の信濃追分駅↓の先で国道の東に出る。

穂高川の手前に、ナカニシアートミュージアムというのがあった。池田満寿夫、横尾忠

則、草間彌生、長岡京城などの作品を展示しているらしい。

穂高川にかかる高橋橋からは、北に爺ヶ岳、鹿島槍、五竜岳などの展望が望まれ、東側

山腹には、北アルプスの展望が良さそうな池田町立美術館の大きな建物が見える。

石の道標に従い、十日市場集落で再び道を北にとり、刈り入れ後の田園地帯を進む。ト

ンビが数羽、ピーヒョロロと鳴きながら飛ぶ。

昼食地にと目論んでいた内鎌(ないがま)神社の森が右前方に見えたので、あづみのの

柱という新興住宅地の横を東に入り、コサギの飛ぶ流れに沿って進んだら、會染八幡宮だ

った。内鎌神社はすぐ北側らしい。

アカマツに囲まれた境内。解放された舞台があったので上がって昼食をさせてもらう。

正面に大きな杉玉が下がっていた。

食事を終え、杉木立に囲まれた内鎌神社へ回る。境内に、文政11(1828)年銘の

道祖神や、斎藤瀏・史(ふみ)父娘の歌碑があった。

神社の裏手からは、黄金の稲穂の向こうに爺ヶ岳、鹿島槍、西側に有明山などの展望が

広がる。

塩の道に戻る西への道筋には、歌人で書家として知られたアララギ派の長老、岡麓終焉

の家(おかふもとしゅうえんのいえ)が残っており、庭先には歌碑もあった。

内鎌集落を北に向かう。10月に入ったとはいえ、午後の日差しが強まり汗ばんできた。

でも空気は乾燥しているので、林中集落で木陰に入ると涼しい。

休耕田の大豆もだいぶ色づいてきている。

ほどなく宇佐八幡宮。「万延元(1860)年8月」と記された吹き抜けの舞台がある。

社殿前の狛犬は、丸っこい顔でユーモラスな姿だ。

二十三夜塔や道祖神、養蚕大神、御岳大神といった古い石仏群が境内西側に並んでいた。

神社の北側付近から道筋にはナナカマドの並木が続き、赤く色づいた実がたくさん付い

ている。

池田町の中心に近づいたところに十王堂という小さなお堂があり、二十三夜塔と道祖神

が並んでいた。

右と左に二つの枡形を曲がって、池田町の中心街に入る。「金の鈴会館」と呼ぶ池田町

観光協会近くに牛つなぎ石があるはずだが、見つからなかった。

通りの西側にある浄念寺に寄る。上が鐘楼になっている山門は竜宮城のようなユニーク

な形。本堂の屋根にはしゃちほこが上がり、庭には大きな石灯ろうがあった。

残暑が厳しくのどが渇いた。Aコープ池田店でアイスを買ってゆっくり休憩する。如意

輪観音や二十三夜塔などの石仏の並ぶ辺りで町並みは終わった。

塩の道は再び田園地帯に入った。南正科バス停を過ぎた辺りで、爺ヶ岳や鹿島槍ヶ岳の

山容が一層迫って見える。正科の郵便局先で県道に分かれて北東に道をとる。

すぐ先の段丘上にある竈神社に回る。大ケヤキがあるというが見つからず、太い杉木立

だけが目についた。急がぬと安曇沓掛(あずみくつかけ)駅から予定の列車に間に合いそ

うにないと分かり、焦ってきたせいだろうか。

秋ソバが花盛りの原集落から宮本集落までは緩い上り道が続く。残り時間を気にしなが

ら息を弾ませて進み、昨年7月の塩の道歩きのスタート地、仁科(にしな)神明宮の鳥居

の前に着いた。

もう神社に参拝する時間は無い。鳥居に向かって頭を垂れ、宮本集落を西に下る。

高瀬川の宮本橋へ向かう道筋、西側の山腹や川向こうの田んぼのあぜに、幻想的な野焼

きの白煙が上がる。秋の安曇野の象徴ともいえるのどかな光景である。

ゆっくりと眺める暇もなく宮本橋を渡り、大きな工場の北を回って16時05分に安曇

沓掛駅に着いた。

5分後に来た松本行き上り電車は混んでいたが、間に合ったのでほっとする。

(天気 晴、距離 19㎞、地図(1/2.5万) 豊科、明科、信濃池田、大町南部、

歩行地 穂高町、池田町、大町市)

にほんブログ村