第2日 2003年10月16日(木)

馬越峠・八鬼山越えコース =熊野古道一の難所越え=

尾鷲(おわせ)市街地の北端、三重県尾鷲庁舎前のバス停から国道42号線を、8時1

分発の南紀特急バスで昨日の方向に1駅戻り、海山町(みやまちょう)の鷲下(わしげ)

バス停で下りる。

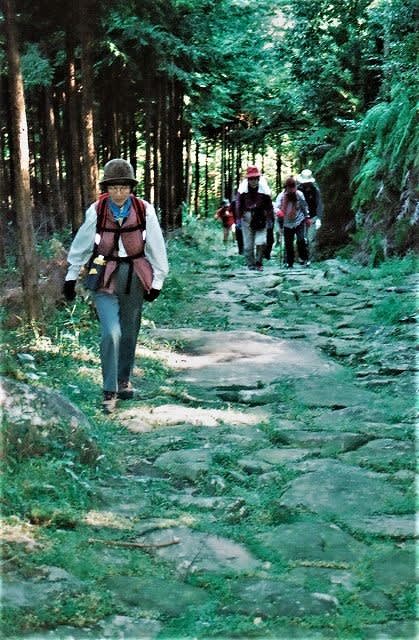

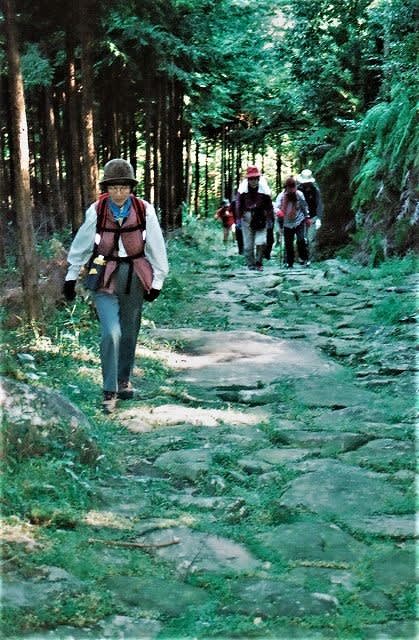

バス停からすぐに馬越峠(まごせとうげ)ヘの山道、大きくて清らかな石畳がヒノキや

杉木立の下に続いている。

石室のような祠(ほこら)の中にある夜泣き地蔵↓を過ぎると、石畳は2、3人並べるく

らいの広さ。紀州藩の駕籠(かご)に合わせて1間半(2.7m)の幅をとったのだとか。

一里塚跡もあったようだが気づかずに通過し、1時間余りで海山町と尾鷲市との境、馬

越峠(325m)に着いた。

丸木造りの避難小屋や、自然石に彫られた江戸末期の俳人、可涼園桃乙(かりょうえん

とういつ)の句碑、熊野古道の説明板などがあるが、一帯はヒノキの木立に覆われ展望は

全く利かない。小休止だけで下りにかかる。

上りに比べると小さめの石畳道をどんどん下る。途中、レンガ造りの地蔵堂に入った桜

地蔵があった。説明板によれば、旅人の安全を祈って奉納されたもので、以前は石積みの

祠(ほこら)だったとか。

同じ説明板に、「熊野古道の石畳は、全国有数の多雨地帯なので、大雨による路面の流

失や崩壊を防ぎ、夏草やシダ類などの繁茂を押さえて道路を確保するためであった」とも

記されている。

広葉樹が増え、明るくなった道を下って行くと桜並木となり、行者堂のそばに馬越公園

がある。桜も多く、今はハギが見ごろである。

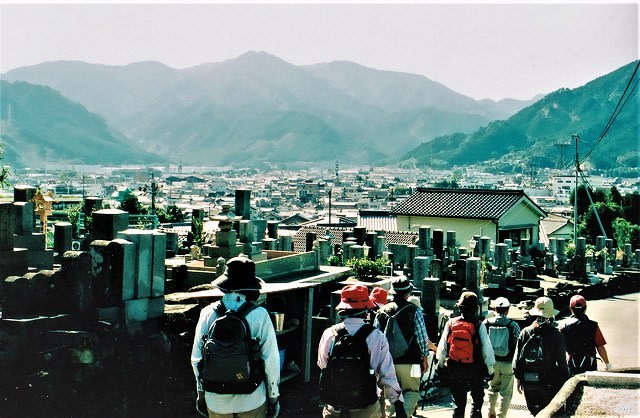

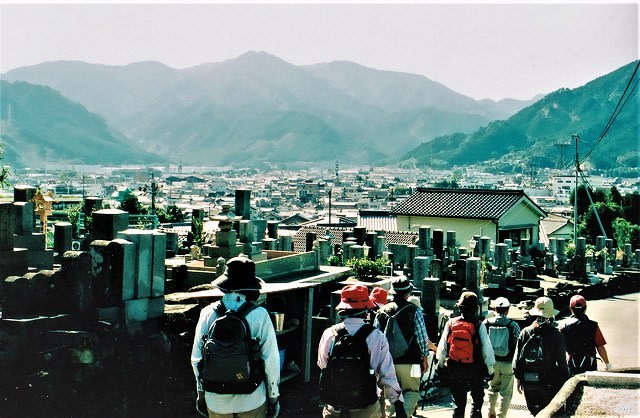

ススキやノギクなどの咲く道、眼下の尾鷲市街に向かって下り、北浦町の住宅街に入る。

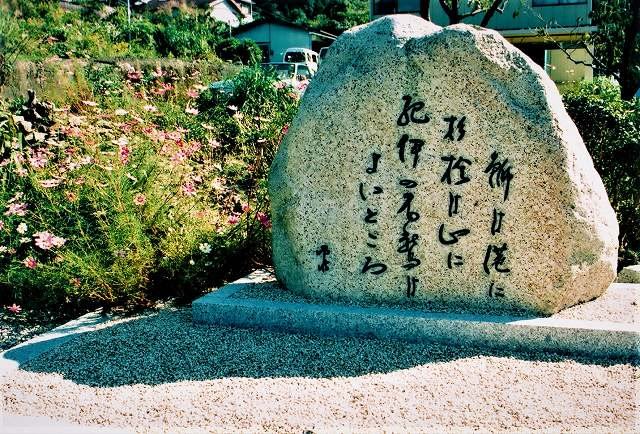

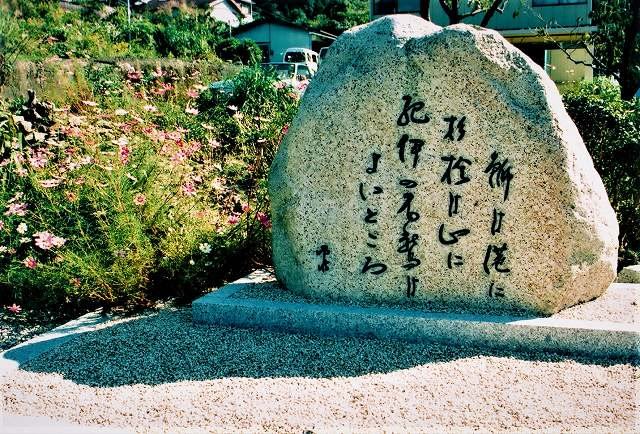

新しい野口雨情の歌碑があり、そばのコスモスが咲き乱れていた。

緩い傾斜地に続く墓地の間を下って行くと、江戸後期の念仏行者、徳本上人(とくほん

しょうにん)名号碑(みょうごうひ)がある。晩年は、江戸小石川の伝通院1世になった

人とか。

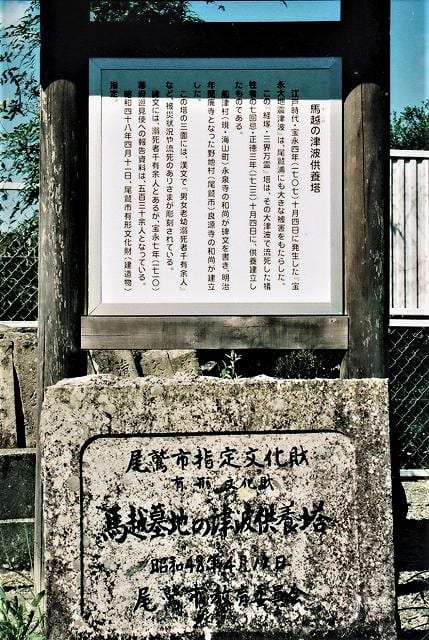

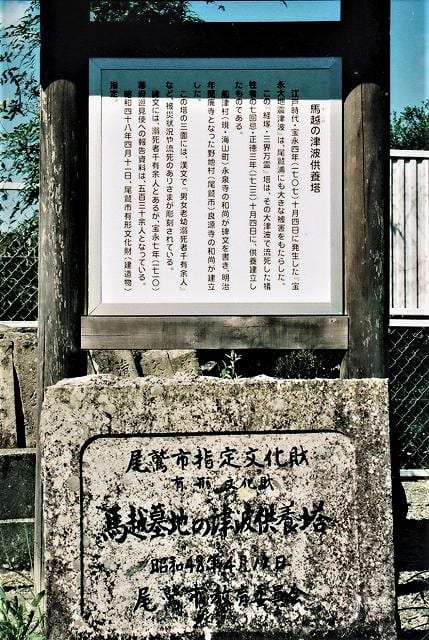

場所のメモがないが、馬越の津波供養塔も残されていた。

市街地に入り、朝日町から林町辺りには、黒焼きした板を壁に張った古い家があちこち

に見られた。

水量豊かな中川を越え、火力発電所の高い煙突が左手に近づく。正面には八鬼山(やき

やま)の山塊が大きく迫ってきた。円いタンクの並ぶ東邦石油横から矢の川を渡り、川沿

いに対岸の東邦石油の東端まで進む。

その三差路に、「ままになるなら あの八鬼山を 鍬でならして 通わせる」と八鬼山

を歌った尾鷲節の歌碑が立っていた。

折り返して東邦石油の南側山すそ、桜並木の道を少しずつ下ると、越えてきた馬越峠方

面の展望が利いてきた。山頂近くの八鬼山荒神堂を遙拝するという献灯所の近くに、トイ

レがあったので小休止した。

すぐ先から、いよいよ熊野古道一の難所という八鬼山越えの山道に入った。ススキやノ

ギク、ゲンノショウコなどの咲く緩やかな道がわずかで終わって上り坂となる。

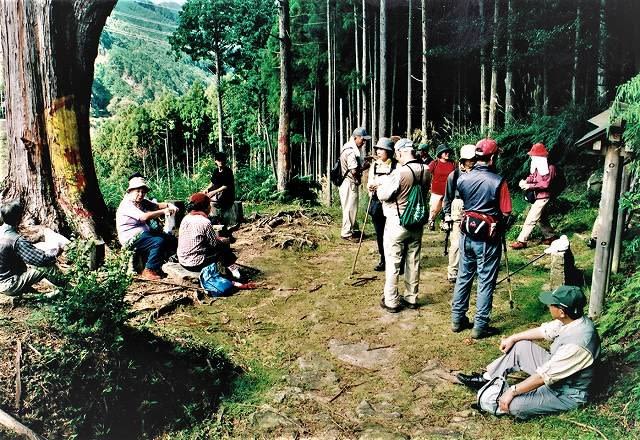

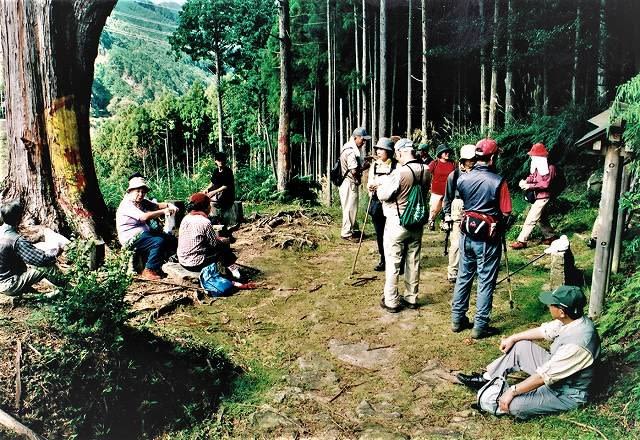

行倒れ供養碑を過ぎ、水場のある駕籠立場(かごたてば)でまず休憩。開けた西側、真

砂川の西側に、樹齢300年という大ヒノキが立っていた。谷筋からの風が気持ちよい。

少し先には、清順上人供養碑がある。清順上人は、戦国期、長らく途絶えていた伊勢神

宮の遷宮を復興させた尼僧とのこと。

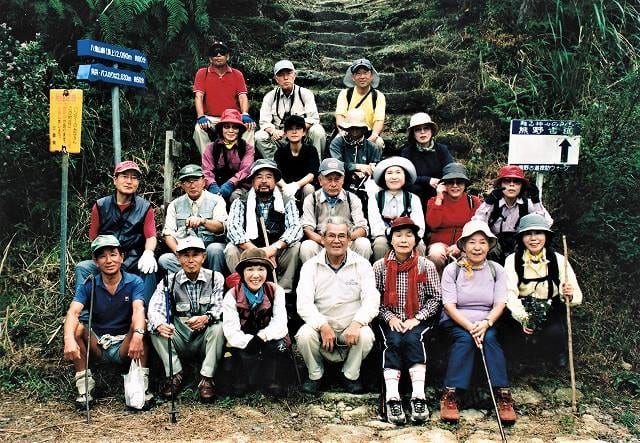

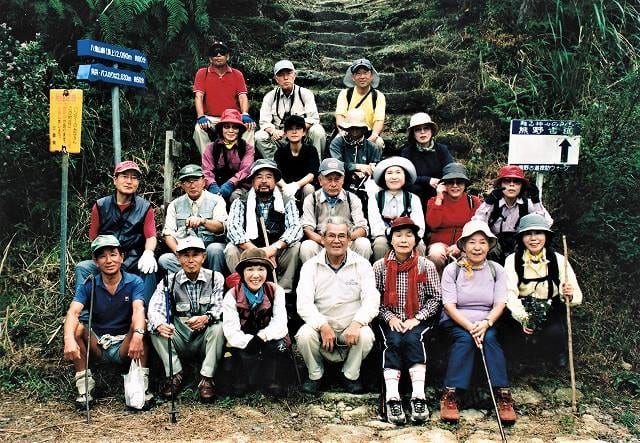

七曲がり下で用意してもらった弁当を受け取り、記念撮影をする。

いよいよ今日のやま場、七曲がりの急坂だ。薄暗いヒノキ林の中、苔(こけ)むした石

畳は滑りやすいので慎重にゆっくりと上る。

七曲がりが終わって幾分傾斜が緩む。道の両側にウラジロが多くなったのに気づいた。

ずっと下からあった身の丈1m足らずの古い地蔵さん。途中で教えてもらった野田先生の

言われた「あかんべ地蔵」を確認しながら上がったら、3~4基ほど見つかった。

空腹と上り続きで疲労もつのり、皆、口数が減ってきた。蓮華石と烏帽子岩のある桜茶

屋一里塚跡を通過し、ようやく九鬼峠に着いた。展望はないので、もう少し先ですること

になる。

木々に覆われた涼しい尾根、丸太の階段や石畳の道を進むと、素朴な社殿の三宝荒神堂

がある。八鬼山日輪寺の跡で、「その歴史は千三百年もさかのぼり、西国三十三番第1番

札所の前札所として、八鬼山越えの巡礼が道中の安全を祈った」と記されていた。

その先には立派な石畳があり、627m三角点の先で江戸道と明治道に分かれる。

昼食地にと期待し、江戸道を少し入った「さくらの森」という新しい芝生広場に出ると、

山並みが入り組んだ複雑な海岸線の向こうに熊野灘の雄大な展望。皆思わず「素晴らしい

!」と感激の声。広々とした展望を前に、遅い昼食をする。

さくらの森での記念撮影、前列右端が私。

素晴らしい展望の後には、厳しい下りが待っていた。初めは緩やかな稜線、落ち葉がい

っぱいの道筋にリンドウが一輪、また一輪と咲いていたが、やがて急坂となった。

転ばぬよう、杖を頼りに慎重に下る。鎖の付いた木の手すりも現れ、高度はどんどん下

がるが明治道との合流点がない。通過したのかと思っていたら、ようやく合流点に出た。

どうやら、明治道を下った方が楽だったようだ。

その先は、沓川の源流に近い沢沿い。傾斜も緩み、やがて林道に出た。大石がゴロゴロ

する川を見下ろし、長柄(ながら)一里塚の手前から流れに沿って左岸を進んだ。

紀勢本線の線路が近づいたところで長柄町の集落に回り、国道沿いにある三木里(みき

さと)の湾に面した小公園に着いた。休憩後、ストレッチ体操をして疲れをとる。

湾の西側で魚がしきりに飛び跳ねている。魚を間近に見ようと堤防沿いに回り、海水浴

場の中心辺りで眺める。どうやらボラが飛んでいるようだ。

国道に出て、郵便局の少し先にある民宿・嬉志野(うれしの)に16時15分に着いた。

〈コースタイム〉鷲下バス停8:07~18-夜泣き地蔵8:30-林道横断点8:47~9:01-馬越峠

9:12~15-桜地蔵9:30-馬越公園(WC)9:39~50-尾鷲市街-東邦石油東北端(尾鷲節

歌碑)10:48-献灯所先(WC)10:53~11:03-駕籠立場11:30~35-七曲がり下(弁当受

領)11:40~56-七曲がり上12:18-九鬼峠12:49~59-荒神堂(水場)13:19-さくらの森

(昼食)13:28~14:02-江戸道・明治道合流点15:00~11-長柄一里塚跡15:26-長柄町

海岸の公園(WC)15:44~16:00-民宿嬉志野16:15

(天気 快晴後晴、距離 15㎞、地図(1/2.5万) 引本浦、尾鷲、賀田、歩行地

海山町(現・紀北町)、尾鷲市)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

馬越峠・八鬼山越えコース =熊野古道一の難所越え=

尾鷲(おわせ)市街地の北端、三重県尾鷲庁舎前のバス停から国道42号線を、8時1

分発の南紀特急バスで昨日の方向に1駅戻り、海山町(みやまちょう)の鷲下(わしげ)

バス停で下りる。

バス停からすぐに馬越峠(まごせとうげ)ヘの山道、大きくて清らかな石畳がヒノキや

杉木立の下に続いている。

石室のような祠(ほこら)の中にある夜泣き地蔵↓を過ぎると、石畳は2、3人並べるく

らいの広さ。紀州藩の駕籠(かご)に合わせて1間半(2.7m)の幅をとったのだとか。

一里塚跡もあったようだが気づかずに通過し、1時間余りで海山町と尾鷲市との境、馬

越峠(325m)に着いた。

丸木造りの避難小屋や、自然石に彫られた江戸末期の俳人、可涼園桃乙(かりょうえん

とういつ)の句碑、熊野古道の説明板などがあるが、一帯はヒノキの木立に覆われ展望は

全く利かない。小休止だけで下りにかかる。

上りに比べると小さめの石畳道をどんどん下る。途中、レンガ造りの地蔵堂に入った桜

地蔵があった。説明板によれば、旅人の安全を祈って奉納されたもので、以前は石積みの

祠(ほこら)だったとか。

同じ説明板に、「熊野古道の石畳は、全国有数の多雨地帯なので、大雨による路面の流

失や崩壊を防ぎ、夏草やシダ類などの繁茂を押さえて道路を確保するためであった」とも

記されている。

広葉樹が増え、明るくなった道を下って行くと桜並木となり、行者堂のそばに馬越公園

がある。桜も多く、今はハギが見ごろである。

ススキやノギクなどの咲く道、眼下の尾鷲市街に向かって下り、北浦町の住宅街に入る。

新しい野口雨情の歌碑があり、そばのコスモスが咲き乱れていた。

緩い傾斜地に続く墓地の間を下って行くと、江戸後期の念仏行者、徳本上人(とくほん

しょうにん)名号碑(みょうごうひ)がある。晩年は、江戸小石川の伝通院1世になった

人とか。

場所のメモがないが、馬越の津波供養塔も残されていた。

市街地に入り、朝日町から林町辺りには、黒焼きした板を壁に張った古い家があちこち

に見られた。

水量豊かな中川を越え、火力発電所の高い煙突が左手に近づく。正面には八鬼山(やき

やま)の山塊が大きく迫ってきた。円いタンクの並ぶ東邦石油横から矢の川を渡り、川沿

いに対岸の東邦石油の東端まで進む。

その三差路に、「ままになるなら あの八鬼山を 鍬でならして 通わせる」と八鬼山

を歌った尾鷲節の歌碑が立っていた。

折り返して東邦石油の南側山すそ、桜並木の道を少しずつ下ると、越えてきた馬越峠方

面の展望が利いてきた。山頂近くの八鬼山荒神堂を遙拝するという献灯所の近くに、トイ

レがあったので小休止した。

すぐ先から、いよいよ熊野古道一の難所という八鬼山越えの山道に入った。ススキやノ

ギク、ゲンノショウコなどの咲く緩やかな道がわずかで終わって上り坂となる。

行倒れ供養碑を過ぎ、水場のある駕籠立場(かごたてば)でまず休憩。開けた西側、真

砂川の西側に、樹齢300年という大ヒノキが立っていた。谷筋からの風が気持ちよい。

少し先には、清順上人供養碑がある。清順上人は、戦国期、長らく途絶えていた伊勢神

宮の遷宮を復興させた尼僧とのこと。

七曲がり下で用意してもらった弁当を受け取り、記念撮影をする。

いよいよ今日のやま場、七曲がりの急坂だ。薄暗いヒノキ林の中、苔(こけ)むした石

畳は滑りやすいので慎重にゆっくりと上る。

七曲がりが終わって幾分傾斜が緩む。道の両側にウラジロが多くなったのに気づいた。

ずっと下からあった身の丈1m足らずの古い地蔵さん。途中で教えてもらった野田先生の

言われた「あかんべ地蔵」を確認しながら上がったら、3~4基ほど見つかった。

空腹と上り続きで疲労もつのり、皆、口数が減ってきた。蓮華石と烏帽子岩のある桜茶

屋一里塚跡を通過し、ようやく九鬼峠に着いた。展望はないので、もう少し先ですること

になる。

木々に覆われた涼しい尾根、丸太の階段や石畳の道を進むと、素朴な社殿の三宝荒神堂

がある。八鬼山日輪寺の跡で、「その歴史は千三百年もさかのぼり、西国三十三番第1番

札所の前札所として、八鬼山越えの巡礼が道中の安全を祈った」と記されていた。

その先には立派な石畳があり、627m三角点の先で江戸道と明治道に分かれる。

昼食地にと期待し、江戸道を少し入った「さくらの森」という新しい芝生広場に出ると、

山並みが入り組んだ複雑な海岸線の向こうに熊野灘の雄大な展望。皆思わず「素晴らしい

!」と感激の声。広々とした展望を前に、遅い昼食をする。

さくらの森での記念撮影、前列右端が私。

素晴らしい展望の後には、厳しい下りが待っていた。初めは緩やかな稜線、落ち葉がい

っぱいの道筋にリンドウが一輪、また一輪と咲いていたが、やがて急坂となった。

転ばぬよう、杖を頼りに慎重に下る。鎖の付いた木の手すりも現れ、高度はどんどん下

がるが明治道との合流点がない。通過したのかと思っていたら、ようやく合流点に出た。

どうやら、明治道を下った方が楽だったようだ。

その先は、沓川の源流に近い沢沿い。傾斜も緩み、やがて林道に出た。大石がゴロゴロ

する川を見下ろし、長柄(ながら)一里塚の手前から流れに沿って左岸を進んだ。

紀勢本線の線路が近づいたところで長柄町の集落に回り、国道沿いにある三木里(みき

さと)の湾に面した小公園に着いた。休憩後、ストレッチ体操をして疲れをとる。

湾の西側で魚がしきりに飛び跳ねている。魚を間近に見ようと堤防沿いに回り、海水浴

場の中心辺りで眺める。どうやらボラが飛んでいるようだ。

国道に出て、郵便局の少し先にある民宿・嬉志野(うれしの)に16時15分に着いた。

〈コースタイム〉鷲下バス停8:07~18-夜泣き地蔵8:30-林道横断点8:47~9:01-馬越峠

9:12~15-桜地蔵9:30-馬越公園(WC)9:39~50-尾鷲市街-東邦石油東北端(尾鷲節

歌碑)10:48-献灯所先(WC)10:53~11:03-駕籠立場11:30~35-七曲がり下(弁当受

領)11:40~56-七曲がり上12:18-九鬼峠12:49~59-荒神堂(水場)13:19-さくらの森

(昼食)13:28~14:02-江戸道・明治道合流点15:00~11-長柄一里塚跡15:26-長柄町

海岸の公園(WC)15:44~16:00-民宿嬉志野16:15

(天気 快晴後晴、距離 15㎞、地図(1/2.5万) 引本浦、尾鷲、賀田、歩行地

海山町(現・紀北町)、尾鷲市)

にほんブログ村