一月十七日(木)晴れ。

二十一世紀書院の書籍などの無料カタログが随分と古くなったので(デザインが)、新しい物を作ろうと思ってボチボチ作業に取り掛かっている。野村先生が、出演したり「群青忌」などで放映した物を「ビデオライブラリー」としてまとめていたが、世の中の主流はDVDとなって、いまさらビデオなどを見る人も少なくなった。いずれ、パッケージなども新装して提供したいとも思っているが、やはり専門的な知識と技術を持った人の協力が必要で、資金的なことを考えると、もう少し先になりそうだ。

アルジェリアでのイスラムグループのテロによって「日揮」の社員の安否が気遣われている。アルジェリアと言えば、日本人は、その昔流行った「涙じゃないのよ浮気な雨に、ちょっぴりその頬濡らしただけさ。ここは地の果てアルジェリア、どうせカスバの夜に泣く」という「カスバの女」の歌で、行ったことも無いのに、なぜか身近に感じてしまうのではないか。私は、アルジェリアの隣のモロッコへ行ったことがあるが、モロッコやアルジェリアはアフリカと言っても、ヨーロッパに近い。「外人部隊」や「カサブランカ」といった映画で、ある程度の年齢の人たちには、郷愁すら感じる土地である。

モロツコは、治安も良く、私たちが行った時は、女性が着るイスラム独特の顔を隠した「チャド」を着用していたのはほとんどお年寄りで、若い人たちは、普通の格好をしていた。ちなみに「カスバ」とは、アラビア語で国または都市の域内をカサバといい、そこから軍隊の駐留する城砦や城砦をもつ一地方の中心都市をさすようになった。マグレブ諸国ではカスバと発音し、次のような三つの意味で用いられる。

第一は、モロッコのラバト、チュニスのように、城壁で囲まれていた都市の一画で、とくに城砦の部分を呼ぶ場合、第二は、地方の小さな砦や地方官の邸またはそれらのある町全体をさす場合(とくにモロッコ)、第三に、アルジェのように植民地化以降広がった新市街に対して、アルジェリア人のみが居住する旧市街をさす場合である。

そのカスバを有名にしたのが、ジャンギャバンの主演で公開された「ペペルモコ」(邦題「望郷」)である。私も、モロッコのカスバを歩いている時に、その映画のことが頭から離れなかった。

※不肖・宮嶋氏と。後ろにあるのが旧市街(カスバ)の城壁である。平成五年、モロッコのラバトにて。

※不肖・宮嶋氏と。後ろにあるのが旧市街(カスバ)の城壁である。平成五年、モロッコのラバトにて。

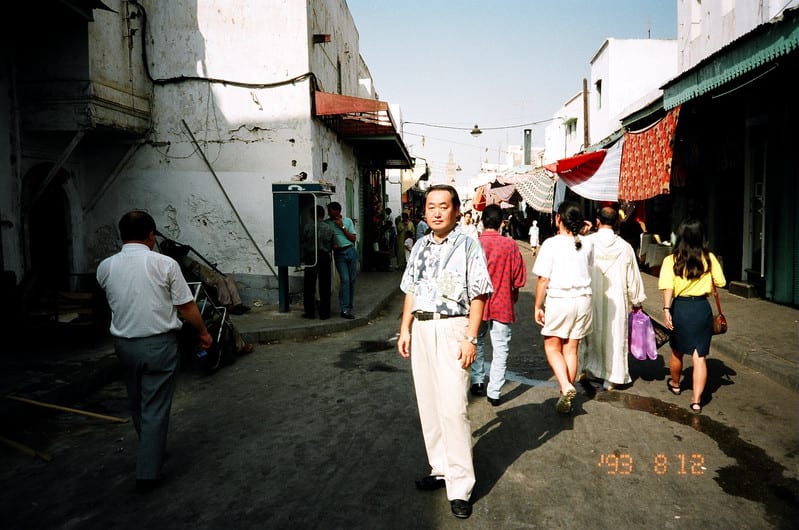

※城壁の内側。カスバにて。ガイドの案内なしで入ると、迷子になる。

※城壁の内側。カスバにて。ガイドの案内なしで入ると、迷子になる。

報道によれば、現実のアルジェリアは、そんなのんきな観光気分で訪れるような場所ではないらしい。治安も悪く、日揮のプラントのある場所は、ほとんど外出もできないような所であると報道で知った。そんな環境の中でも日本人が働き、事実上の企業戦士として活躍、貢献している。資源の少ない日本で、安穏として生活できるのは、そういった人たちのお蔭であることに感謝しなければと思った次第。出来れば、安否の不明な皆さんが、揃って元気に戻ってきてほしいものだ。

夜は、酔狂亭で月下独酌。