昨日、総務省統計局より2022年12月の消費者物価指数が発表になりました。

マスコミでは、この1年間に消費者物価は4%上がり、この上昇幅は41年ぶりの大幅という事です。

日本の消費者物価は1974年の第一次石油危機で前年比22%(年平均)、ピークで26%上昇した後、労使の賢明な対応により年々下がり、1981年(41年前)4,94%、1982年2.75%で、その後第2次石油危機でも3.3%、バブル経済の時も1.7%がピークでした。

その後は長期デフレですから4%は41年ぶりです。この4%は、格別の理由があってのことで、恐らくこの何カ月かがピークで、次第に落ち着くと思っています。

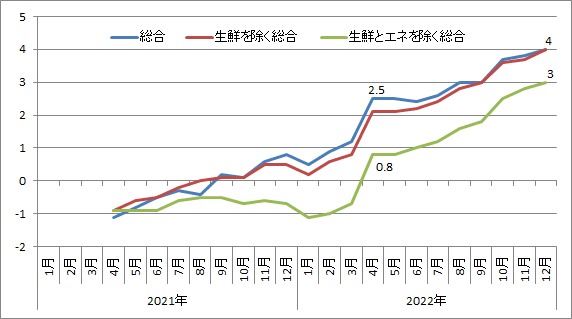

これまでも毎月下のような図を見てきましたが、この3本の線の中で、日本の物価の基調をなしているのが一番低い緑色の線です。

消費者物価原指数の推移

消費者物価対前年同期比の推移(%)

資料:総務省「消費者物価指数」

これに対して輸入物価、特に動きの大きいエネルギー価格が影響し、更に天候によって上下する生鮮食料品の動きが影響して「総合」の青い線になるわけです。

それでは基調である緑色の線は、何によって上下するのでしょうか。

原油でも、キュウリでもサンマでも同じですが、物価は「需給関係」で決まるのが経済理論です。しかし経済が安定していれば、通常は、メーカーが増産しますからあまり物価は上がりません。

ところで、この所の日本の場合は、賃金がほとんど上がりませんから、需要が増えません。老後不安で貯蓄が増えると賃金が上がらないのに貯蓄が増えて、需要は減り気味です。生産者(企業など)は需要が増えないので値上げできません。

しかし諸外国は殆どインフレですから輸入する穀物や原材料はじりじり上がります。

コストが上がっても値上げできない、合理化し節約して、それでも利益が減ってくるので賃上げもできず、生活は苦しく需要は増えない。当然物価は上がりませんでした。

ところが昨年来、パンやケーキをはじめ種々の加工食品、調味料、日用品などなどが一斉値上げです。これは積年の値上げ我慢が限界に達し爆発したという事でしょう。

これが緑色の線、「生鮮食品とエネルギーを除く総合」の世界です。

原指数よりも、下の対前年同期比のグラフで見るとはっきりしますが、最近上昇の角度が上がり青・赤の線との差を詰めています。これは積年の我慢の裏返しでしょう。まだ少し続くでしょう。電力などの公共料金は、これから値上です。

しかし、日本の場合、節度を守る意識がありますので、欧米のように10%などという混乱にはならず、この所ぐらいでピークを打つのでしょう。

そのあと、今春闘の賃上げが、コストアップになって「賃金コストプッシュインフレ」が起きるかですが、例え連合の5%要求(ベア3%プラス定昇2%)が満額獲得できたとしても、物価への跳ね返り(生産性向上を超える分)は、多分政府見通しを上回る経済成長の実現もありそうなので、物価上昇が加速するようなことはありえないと予測して誤りないいと思うところです。

マスコミでは、この1年間に消費者物価は4%上がり、この上昇幅は41年ぶりの大幅という事です。

日本の消費者物価は1974年の第一次石油危機で前年比22%(年平均)、ピークで26%上昇した後、労使の賢明な対応により年々下がり、1981年(41年前)4,94%、1982年2.75%で、その後第2次石油危機でも3.3%、バブル経済の時も1.7%がピークでした。

その後は長期デフレですから4%は41年ぶりです。この4%は、格別の理由があってのことで、恐らくこの何カ月かがピークで、次第に落ち着くと思っています。

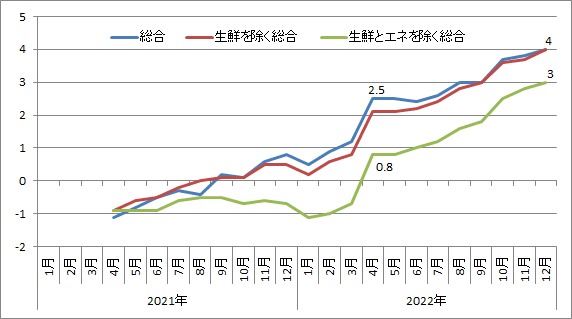

これまでも毎月下のような図を見てきましたが、この3本の線の中で、日本の物価の基調をなしているのが一番低い緑色の線です。

消費者物価原指数の推移

消費者物価対前年同期比の推移(%)

資料:総務省「消費者物価指数」

これに対して輸入物価、特に動きの大きいエネルギー価格が影響し、更に天候によって上下する生鮮食料品の動きが影響して「総合」の青い線になるわけです。

それでは基調である緑色の線は、何によって上下するのでしょうか。

原油でも、キュウリでもサンマでも同じですが、物価は「需給関係」で決まるのが経済理論です。しかし経済が安定していれば、通常は、メーカーが増産しますからあまり物価は上がりません。

ところで、この所の日本の場合は、賃金がほとんど上がりませんから、需要が増えません。老後不安で貯蓄が増えると賃金が上がらないのに貯蓄が増えて、需要は減り気味です。生産者(企業など)は需要が増えないので値上げできません。

しかし諸外国は殆どインフレですから輸入する穀物や原材料はじりじり上がります。

コストが上がっても値上げできない、合理化し節約して、それでも利益が減ってくるので賃上げもできず、生活は苦しく需要は増えない。当然物価は上がりませんでした。

ところが昨年来、パンやケーキをはじめ種々の加工食品、調味料、日用品などなどが一斉値上げです。これは積年の値上げ我慢が限界に達し爆発したという事でしょう。

これが緑色の線、「生鮮食品とエネルギーを除く総合」の世界です。

原指数よりも、下の対前年同期比のグラフで見るとはっきりしますが、最近上昇の角度が上がり青・赤の線との差を詰めています。これは積年の我慢の裏返しでしょう。まだ少し続くでしょう。電力などの公共料金は、これから値上です。

しかし、日本の場合、節度を守る意識がありますので、欧米のように10%などという混乱にはならず、この所ぐらいでピークを打つのでしょう。

そのあと、今春闘の賃上げが、コストアップになって「賃金コストプッシュインフレ」が起きるかですが、例え連合の5%要求(ベア3%プラス定昇2%)が満額獲得できたとしても、物価への跳ね返り(生産性向上を超える分)は、多分政府見通しを上回る経済成長の実現もありそうなので、物価上昇が加速するようなことはありえないと予測して誤りないいと思うところです。